《周南·桃夭》:灼灼桃花里的婚嫁礼赞,华夏文明的生命之歌

“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”《诗经·周南·桃夭》以春日里最绚烂的桃花起笔,将女子出嫁的喜悦与对婚姻的美好期许,写得如桃花般明艳热烈。它没有《关雎》“辗转反侧”的思念,也没有《风雨》“鸡鸣不已”的动荡,却以“花喻人”的质朴意象、“宜其家室”的礼乐内核,成为中国婚嫁文学的源头之作,让“桃之夭夭”的祝福,穿越三千年依旧鲜活。

一、意象之绝:桃花与新娘的完美共振

《桃夭》的魅力,首先在于它找到了“桃花”这一与“新娘”最契合的意象,让自然之美与人间之喜浑然一体。

“桃之夭夭”四字,先写出桃树的生机——“夭夭”是枝叶舒展、生机勃勃的样子,春日里的桃树,枝繁叶茂,满树繁花,本身就带着“繁盛”“美好”的寓意;紧接着“灼灼其华”,聚焦桃花的明艳——“灼灼”是明亮耀眼的样子,满树粉红的桃花在阳光下绽放,热烈却不张扬,恰如待嫁新娘的模样:既有青春的明艳,又有娇羞的温柔。

古人为何以桃花喻新娘?一方面,桃树是“生命之树”——春天开花,夏天结果,象征“生生不息”,暗合婚姻“延续子嗣、繁荣家族”的期待;另一方面,桃花的“艳”不似牡丹的富贵,也不似玫瑰的浓烈,而是带着乡土的质朴与春日的清新,恰如先秦时期“淑女”的特质:勤劳、温婉、宜室宜家。

从“灼灼其华”(花),到“有蕡其实”(果),再到“其叶蓁蓁”(叶),诗中桃花的意象层层递进:花开是新娘的明艳,结果是婚姻的圆满(子嗣兴旺),叶茂是家族的繁盛(人丁兴旺)。诗人以桃花的“花—果—叶”,对应婚姻的“起始—发展—长久”,将对新娘的祝福、对婚姻的期许,全藏在这株灼灼桃树里,既质朴又深刻。

二、情感之暖:婚嫁里的真挚祝福,礼乐下的人间温情

《桃夭》不是爱情诗,而是一首“婚嫁赞歌”,它写的不是新人的爱恋,而是亲友对新娘的真挚祝福,字里行间满是温暖的烟火气。

“之子于归,宜其室家”“宜其家室”“宜其家人”,三句祝福核心都在“宜”字——“宜”是“适宜、和睦”之意,它没有华丽的辞藻,却道出了婚姻最本质的期待:新娘嫁过去后,能与夫家和睦相处,让家庭充满温暖。这种祝福,不追求“富贵荣华”,只看重“平安和睦”,恰是先秦礼乐文明中“家庭为本”的体现。

在先秦,婚姻不仅是个人之事,更是“合两姓之好”的家族大事——通过婚姻,两个家族建立联系,既延续子嗣,又巩固社会关系。《桃夭》的祝福,看似简单,实则承载着对“家庭和睦、家族兴旺”的深层期待:“宜其室家”是小家庭的和睦,“宜其家室”是大家族的融洽,“宜其家人”是所有亲人的安康。这种从“小”到“大”的祝福,让诗歌超越了个人情感,成为对“家庭伦理”的礼赞,充满了人间温情。

三、风格之纯:周南的礼乐之美,《诗经》的教化初心

《桃夭》出自《诗经·周南》,“周南”是西周时期周王畿以南的地区,其诗篇多与“礼乐教化”相关,风格质朴纯粹,充满了“风教”的初心。

与《郑风》的“直白热烈”不同,《桃夭》的情感表达克制而庄重——它写新娘的美,不直接描容貌,而是借桃花喻之;写对婚姻的期待,不直白许愿,而是以“宜其家室”的祝福传递。这种“含蓄而庄重”的风格,恰符合周南“礼乐教化”的特质:婚姻是“礼”的重要组成部分,需有“敬”与“和”,不似民间情爱般随意。

同时,《桃夭》的语言极为质朴,没有生僻字,没有复杂的句式,如“桃之夭夭”“灼灼其华”,都是口语化的表达,却充满了生命力。这种“质朴之美”,正是《诗经》“风”诗的精髓——从民间采集而来,带着百姓的生活气息,却又经过整理,蕴含着教化的意义:它告诉人们,美好的婚姻应是“宜其家室”,和睦的家庭是社会安定的基础。

四、影响之远:穿越千年的婚嫁符号

两千多年来,《桃夭》早已融入中国人的婚嫁文化,“桃之夭夭”成为新娘的代名词,“灼灼其华”成为婚礼上最动人的祝福。

在文学中,后世文人常以“桃花”喻新娘或婚嫁:唐代崔护“人面桃花相映红”,虽写的是偶遇,却暗合《桃夭》“花喻人”的传统;宋代贺铸“为问东风余几许?春纵在,与谁同?”的伤春,也以桃花凋零暗喻婚姻的失落,与《桃夭》的“花盛喻婚美”形成呼应。

在民俗中,“桃花”更是婚嫁的重要符号——新娘的嫁衣常用粉色(如桃花般明艳),婚礼现场常摆放桃花装饰,甚至有些地区至今保留着“桃花辟邪”“桃花祈福”的习俗,这些都源于《桃夭》中“桃花喻美好婚姻”的意象。

即便在现代,“桃之夭夭,灼灼其华”仍是婚礼上最受欢迎的诗句之一——它没有“海誓山盟”的热烈,却有着“宜其家室”的踏实,恰如现代人对婚姻的期待:不追求轰轰烈烈,只愿平平淡淡、和睦相守。

五、结语:永远的桃花,永远的祝福

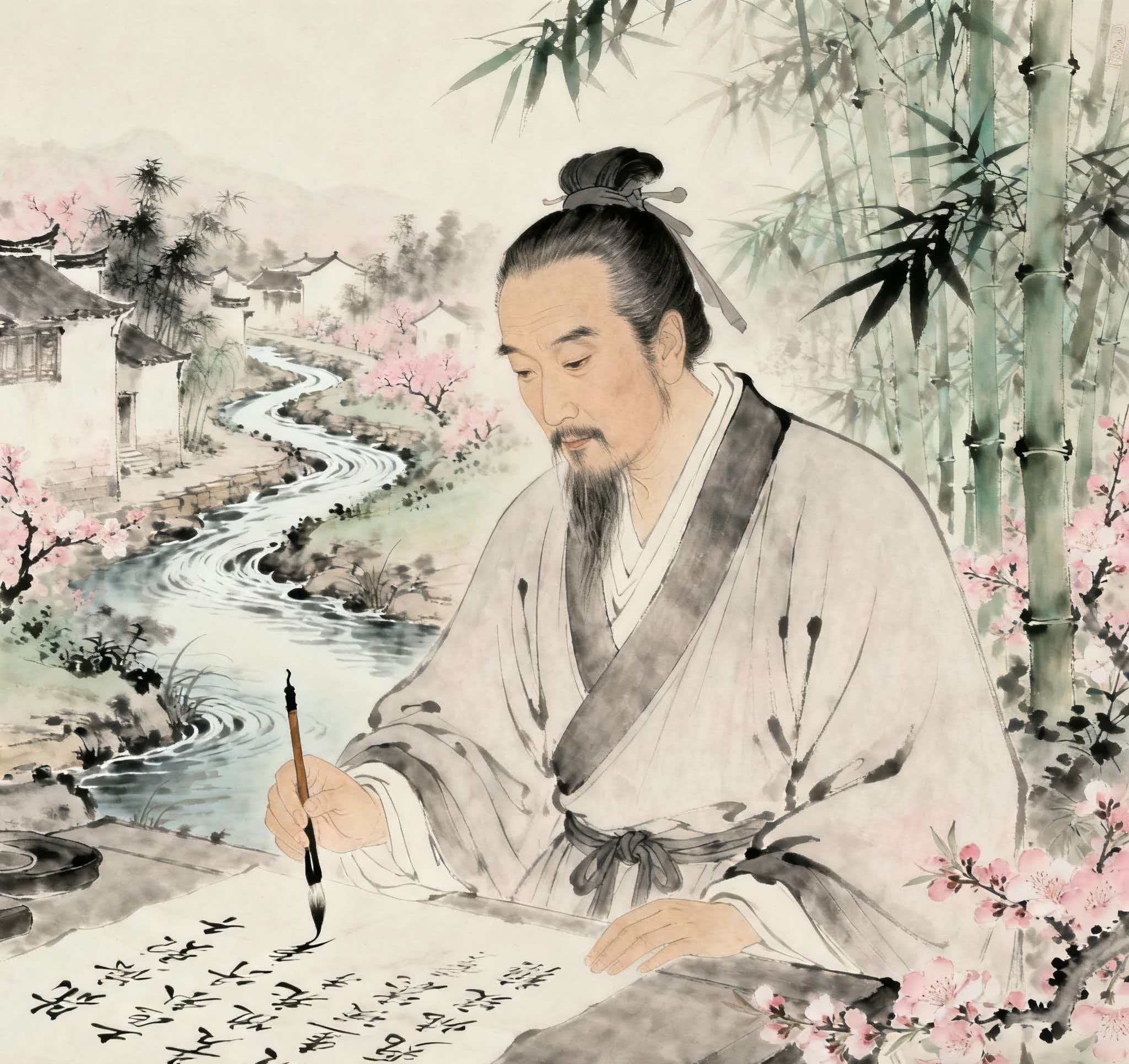

如今再读《桃夭》,仿佛仍能看到春日里那株灼灼桃树,树下站着即将出嫁的新娘,亲友们围着她,轻声念着“宜其室家”的祝福。没有华丽的仪式,没有动人的誓言,却有着最质朴的美好。

《桃夭》的魅力,在于它写出了婚姻最本真的样子——不是爱情的终点,而是家庭的起点;不是个人的狂欢,而是家族的期盼。它以桃花为媒,将“和睦”“兴旺”的祝福藏在诗句里,穿越三千年,依旧能温暖每一个期待美好婚姻的人。

春日桃花年年开,《桃夭》的祝福也年年新。正如那株灼灼桃树,生生不息,《桃夭》里的美好期许,也将永远在华夏文明里绽放。

“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”《诗经·周南·桃夭》以春日里最绚烂的桃花起笔,将女子出嫁的喜悦与对婚姻的美好期许,写得如桃花般明艳热烈。它没有《关雎》“辗转反侧”的思念,也没有《风雨》“鸡鸣不已”的动荡,却以“花喻人”的质朴意象、“宜其家室”的礼乐内核,成为中国婚嫁文学的源头之作,让“桃之夭夭”的祝福,穿越三千年依旧鲜活。

一、意象之绝:桃花与新娘的完美共振

《桃夭》的魅力,首先在于它找到了“桃花”这一与“新娘”最契合的意象,让自然之美与人间之喜浑然一体。

“桃之夭夭”四字,先写出桃树的生机——“夭夭”是枝叶舒展、生机勃勃的样子,春日里的桃树,枝繁叶茂,满树繁花,本身就带着“繁盛”“美好”的寓意;紧接着“灼灼其华”,聚焦桃花的明艳——“灼灼”是明亮耀眼的样子,满树粉红的桃花在阳光下绽放,热烈却不张扬,恰如待嫁新娘的模样:既有青春的明艳,又有娇羞的温柔。

古人为何以桃花喻新娘?一方面,桃树是“生命之树”——春天开花,夏天结果,象征“生生不息”,暗合婚姻“延续子嗣、繁荣家族”的期待;另一方面,桃花的“艳”不似牡丹的富贵,也不似玫瑰的浓烈,而是带着乡土的质朴与春日的清新,恰如先秦时期“淑女”的特质:勤劳、温婉、宜室宜家。

从“灼灼其华”(花),到“有蕡其实”(果),再到“其叶蓁蓁”(叶),诗中桃花的意象层层递进:花开是新娘的明艳,结果是婚姻的圆满(子嗣兴旺),叶茂是家族的繁盛(人丁兴旺)。诗人以桃花的“花—果—叶”,对应婚姻的“起始—发展—长久”,将对新娘的祝福、对婚姻的期许,全藏在这株灼灼桃树里,既质朴又深刻。

二、情感之暖:婚嫁里的真挚祝福,礼乐下的人间温情

《桃夭》不是爱情诗,而是一首“婚嫁赞歌”,它写的不是新人的爱恋,而是亲友对新娘的真挚祝福,字里行间满是温暖的烟火气。

“之子于归,宜其室家”“宜其家室”“宜其家人”,三句祝福核心都在“宜”字——“宜”是“适宜、和睦”之意,它没有华丽的辞藻,却道出了婚姻最本质的期待:新娘嫁过去后,能与夫家和睦相处,让家庭充满温暖。这种祝福,不追求“富贵荣华”,只看重“平安和睦”,恰是先秦礼乐文明中“家庭为本”的体现。

在先秦,婚姻不仅是个人之事,更是“合两姓之好”的家族大事——通过婚姻,两个家族建立联系,既延续子嗣,又巩固社会关系。《桃夭》的祝福,看似简单,实则承载着对“家庭和睦、家族兴旺”的深层期待:“宜其室家”是小家庭的和睦,“宜其家室”是大家族的融洽,“宜其家人”是所有亲人的安康。这种从“小”到“大”的祝福,让诗歌超越了个人情感,成为对“家庭伦理”的礼赞,充满了人间温情。

三、风格之纯:周南的礼乐之美,《诗经》的教化初心

《桃夭》出自《诗经·周南》,“周南”是西周时期周王畿以南的地区,其诗篇多与“礼乐教化”相关,风格质朴纯粹,充满了“风教”的初心。

与《郑风》的“直白热烈”不同,《桃夭》的情感表达克制而庄重——它写新娘的美,不直接描容貌,而是借桃花喻之;写对婚姻的期待,不直白许愿,而是以“宜其家室”的祝福传递。这种“含蓄而庄重”的风格,恰符合周南“礼乐教化”的特质:婚姻是“礼”的重要组成部分,需有“敬”与“和”,不似民间情爱般随意。

同时,《桃夭》的语言极为质朴,没有生僻字,没有复杂的句式,如“桃之夭夭”“灼灼其华”,都是口语化的表达,却充满了生命力。这种“质朴之美”,正是《诗经》“风”诗的精髓——从民间采集而来,带着百姓的生活气息,却又经过整理,蕴含着教化的意义:它告诉人们,美好的婚姻应是“宜其家室”,和睦的家庭是社会安定的基础。

四、影响之远:穿越千年的婚嫁符号

两千多年来,《桃夭》早已融入中国人的婚嫁文化,“桃之夭夭”成为新娘的代名词,“灼灼其华”成为婚礼上最动人的祝福。

在文学中,后世文人常以“桃花”喻新娘或婚嫁:唐代崔护“人面桃花相映红”,虽写的是偶遇,却暗合《桃夭》“花喻人”的传统;宋代贺铸“为问东风余几许?春纵在,与谁同?”的伤春,也以桃花凋零暗喻婚姻的失落,与《桃夭》的“花盛喻婚美”形成呼应。

在民俗中,“桃花”更是婚嫁的重要符号——新娘的嫁衣常用粉色(如桃花般明艳),婚礼现场常摆放桃花装饰,甚至有些地区至今保留着“桃花辟邪”“桃花祈福”的习俗,这些都源于《桃夭》中“桃花喻美好婚姻”的意象。

即便在现代,“桃之夭夭,灼灼其华”仍是婚礼上最受欢迎的诗句之一——它没有“海誓山盟”的热烈,却有着“宜其家室”的踏实,恰如现代人对婚姻的期待:不追求轰轰烈烈,只愿平平淡淡、和睦相守。

五、结语:永远的桃花,永远的祝福

如今再读《桃夭》,仿佛仍能看到春日里那株灼灼桃树,树下站着即将出嫁的新娘,亲友们围着她,轻声念着“宜其室家”的祝福。没有华丽的仪式,没有动人的誓言,却有着最质朴的美好。

《桃夭》的魅力,在于它写出了婚姻最本真的样子——不是爱情的终点,而是家庭的起点;不是个人的狂欢,而是家族的期盼。它以桃花为媒,将“和睦”“兴旺”的祝福藏在诗句里,穿越三千年,依旧能温暖每一个期待美好婚姻的人。

春日桃花年年开,《桃夭》的祝福也年年新。正如那株灼灼桃树,生生不息,《桃夭》里的美好期许,也将永远在华夏文明里绽放。