《劝学》:跨越千年的治学明灯

荀子的《劝学》,以恢弘的气势、严密的逻辑,为中国古代教育思想筑起一座丰碑。它不仅是先秦诸子散文中论述“学习”的巅峰之作,更以“学不可以已”为核心,为历代读书人指明了治学的方向与价值,成为穿越两千余年仍熠熠生辉的劝学箴言。

一、以“喻”劝学:生动譬喻里的治学真理

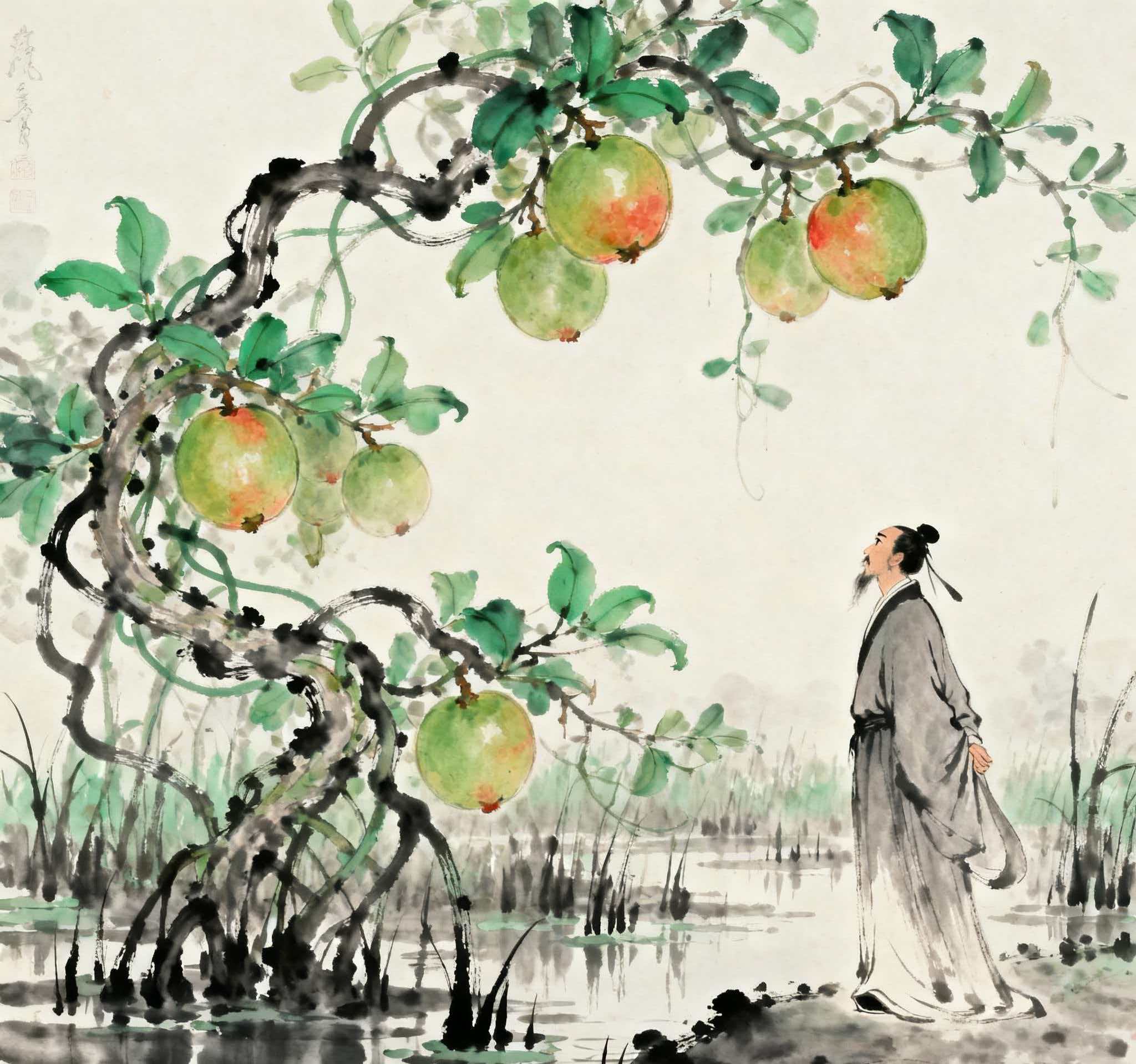

《劝学》最精妙之处,在于用海量生活化的譬喻,将抽象的“学习之道”转化为直观可感的画面,让深刻的治学道理脱离空洞说教,变得鲜活易懂。

开篇“君子曰:学不可以已”,一句掷地有声的论断定下全文基调,直接点明“学习是终身之事,不可中断”的核心观点。紧接着,荀子以“青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水”设喻——青色从蓝草中提取,却比蓝草更浓艳;冰由水凝结而成,却比水更寒冷。这一比喻生动揭示“学习的增值性”:人通过学习,能超越原本的自己,实现自我提升。

文中类似的譬喻俯拾皆是,且各有侧重:“木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也”,以木材经加工后改变形态,比喻学习能“塑造人的本性”,让人摆脱先天的不足;“故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问之大也”,以登山知天、临溪知地,比喻学习能“拓宽人的眼界”,让人认识到自身的局限与知识的广阔;而“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”,则以“积土成山”“积水成渊”的积累过程,强调学习需“循序渐进、持之以恒”——知识与品德的提升,从非一蹴而就,而是日积月累的结果。

这些譬喻并非孤立存在,而是层层递进,从“学习的意义”“学习的作用”到“学习的方法”,构建起完整的治学逻辑,让读者在具象的画面中,自然领悟到学习的本质。

二、文外有“志”:乱世中的“成人”之教

《劝学》的力量,不止于譬喻的精巧,更在于其背后荀子对“人如何在乱世中成为君子”的深刻思考。

战国末期,社会动荡、思想纷杂,“百家争鸣”虽繁荣,却也让许多人陷入迷茫——有人追求功利,将学习视为谋官的工具;有人空谈义理,忽视实践的价值。荀子认为,学习的根本目的不是“求利”,而是“成德”,即通过学习儒家经典与礼法,成为“言行合乎道义、能担当社会责任”的君子。

文中“君子生非异也,善假于物也”的观点,正是对“学习价值”的重新定义:君子并非天生异于常人,而是善于借助“学习”这一工具,弥补自身不足、完善道德修养。他批判“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”的空想主义,强调学习需“付诸行动”;反对“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也”的浮躁心态,倡导学习需“专心致志”。

这种“务实的治学观”,本质上是荀子对乱世的回应:在道德失序的时代,唯有通过系统性的学习,让人明辨是非、坚守礼法,才能避免陷入混乱与迷茫,既实现个人的“成人”,也为社会的稳定奠定基础。

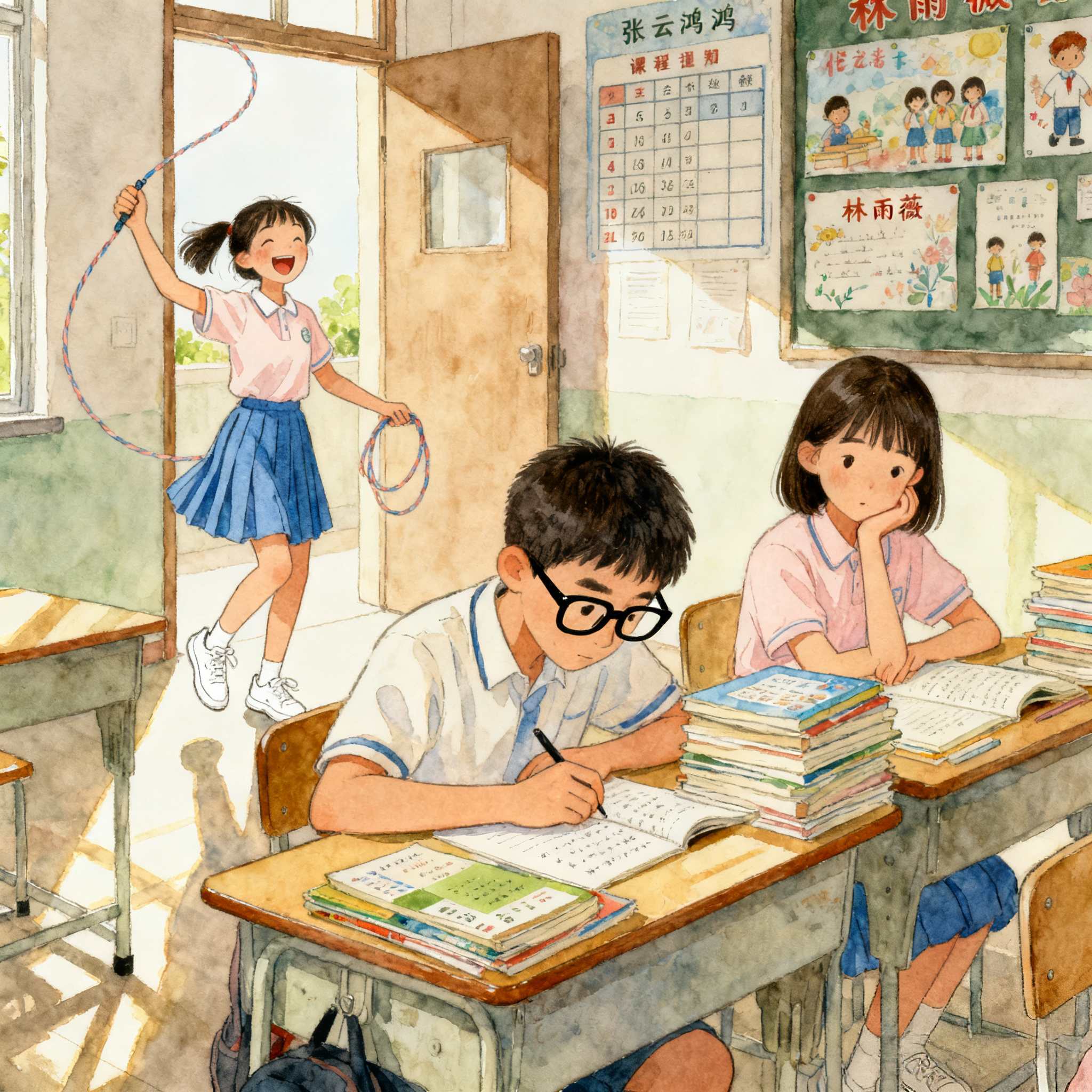

三、千古共鸣:永不过时的治学指南

《劝学》之所以能流传千年,成为历代学子的必读篇目,在于它揭示的“学习规律”具有永恒性,无论时代如何变迁,都能为现代人的学习与成长提供指引。

对学生而言,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”提醒我们,学习没有捷径,唯有脚踏实地、日积月累,才能攻克知识的难关;“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”则激励我们,面对困难需有坚韧的毅力,半途而废终将一事无成。

对成年人而言,“学不可以已”打破了“学习只是学生的事”的误区——在知识快速迭代的今天,终身学习已成为生存的必需,唯有保持学习的热情,不断更新认知,才能跟上时代的步伐;而“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”,更启示我们,学习不仅是积累知识,更是反思自我、完善言行的过程。

两千多年过去,荀子的《劝学》早已超越了“劝人读书”的表层意义,成为一套完整的“成长方法论”——它告诉我们,学习是塑造自我、实现价值的根本路径,也是每个人应对人生挑战的底气所在。这篇短文,如同一盏永不熄灭的明灯,持续照亮着无数人的治学与人生之路。