《周南·关雎》:华夏情诗的起点,礼乐文明的初声

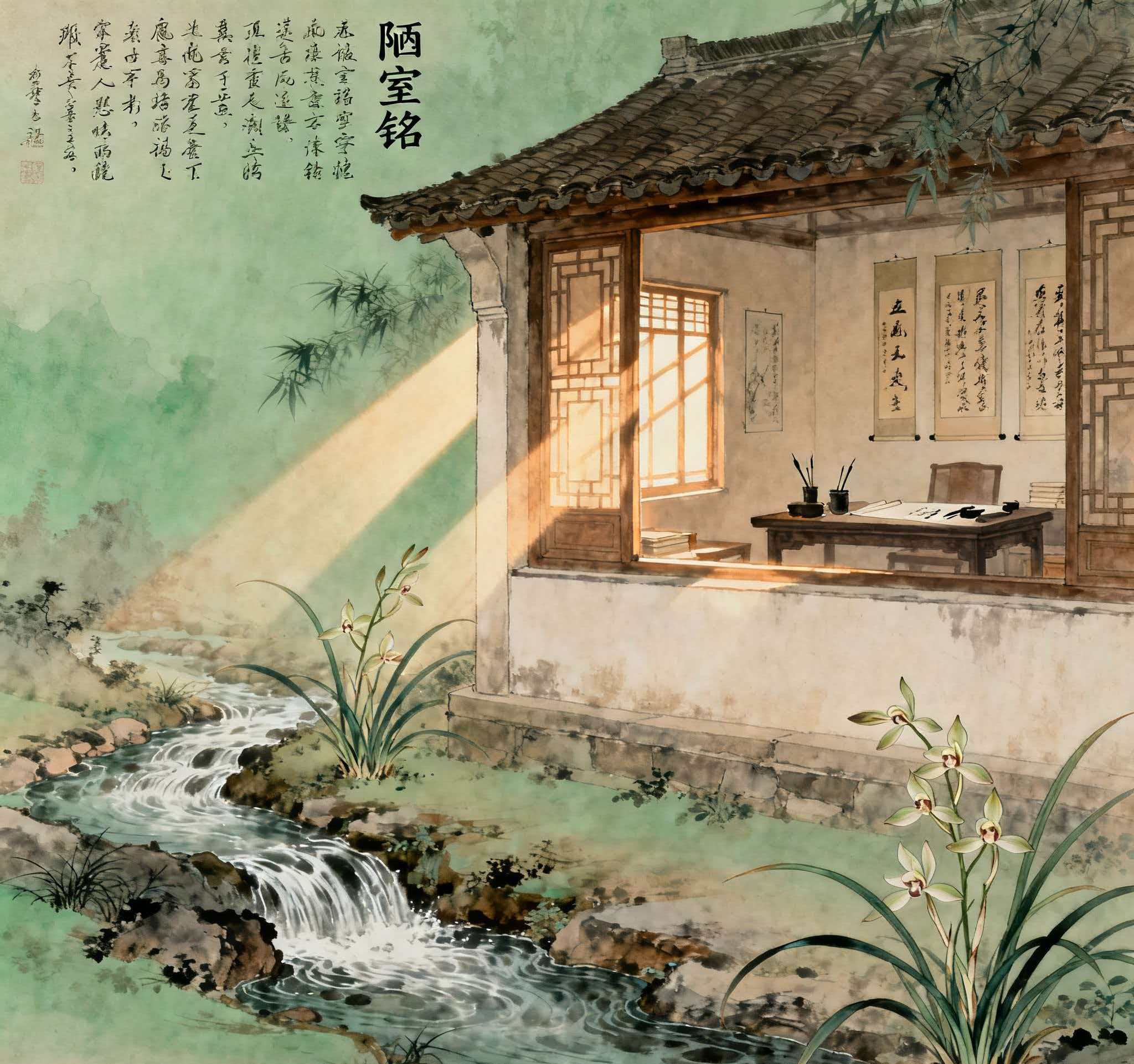

“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”作为《诗经·国风·周南》的开篇,这四句诗如同一幅清新的河洲画卷,历经三千年岁月冲刷,依旧是中国人最熟悉的爱情咏叹。它不仅是中国文学史上最早的情诗范本,更藏着先秦礼乐文明中“爱而有礼”的深层密码,让“君子求淑女”的美好意象,成为刻在华夏文化基因里的浪漫符号。

一、起兴之妙:自然与人心的共振

《关雎》的开篇,用“比兴”手法将自然景象与人间情感无缝衔接,这是它流传千年的第一重魅力。

“关关雎鸠”,先写河洲上雎鸠鸟的和鸣——雎鸠是古人眼中“雌雄相守、生死不离”的水鸟,其清脆和谐的叫声,本是自然之声,却被诗人借来暗喻“男女相悦”的美好;“在河之洲”则铺陈场景,清清河水、沙洲静立,为这份情感搭建了宁静悠远的背景。紧接着,“窈窕淑女,君子好逑”直抒胸臆:“窈窕”不仅指女子容貌秀美,更含“品德娴静”之意,“君子”则是品行端正、有礼有节的男子——诗人以雎鸠和鸣起兴,将“君子爱慕淑女”的情感,锚定在“自然和谐”的框架里,既避免了直白言情的粗陋,又让这份爱有了“顺应天性、合乎情理”的正当性。

这种“以自然喻人情”的写法,并非单纯的景物描写,而是先秦人“天人合一”观念的体现:他们认为,人间的美好情感(如爱情、亲情),本就与自然的和谐(如鸟兽和鸣、草木生长)相通。正因如此,《关雎》的开篇才显得格外真诚、纯净,没有后世情诗的缠绵悱恻,却有“清水出芙蓉”的质朴力量。

二、情感之度:爱而不淫,求而有礼

《关雎》最珍贵的特质,在于它写出了爱情的“分寸感”——这份爱不是狂热的占有,而是“发乎情,止乎礼”的克制与尊重,这恰是先秦礼乐文明的核心精神。

诗的后半段,细致描摹了君子的“求爱过程”:“参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。”这里的“荇菜”是古代祭祀时的礼器食材,女子“左右采摘荇菜”的动作,暗示她不仅容貌美好,更有“勤劳、守礼”的品德(符合先秦对“淑女”的要求);而君子的“求之不得”,没有化为怨怼或强求,而是“寤寐思服”“辗转反侧”——夜里翻来覆去思念,却始终以尊重为前提,不越礼法半步。

直到“参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之”,君子的追求才落地为“琴瑟”“钟鼓”的礼仪表达:用琴瑟的悠扬之声表达亲近,用钟鼓的庄重之乐表达庆贺,全程没有一句直白的“我爱你”,却通过符合礼仪的乐器演奏,将“爱慕”转化为“郑重的心意”。这种“爱而不淫、求而有礼”的态度,正是《关雎》被儒家推崇的关键——孔子说“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’”,《关雎》的“无邪”,就在于它将爱情纳入“礼”的框架,让情感既有温度,又有尺度。

三、地位之重:《诗经》开篇的深意

作为《诗经》的第一篇,《关雎》的位置绝非偶然,它承载着儒家对“社会秩序”的期待——从“男女之爱”延伸到“家庭伦理”,再到“天下有道”。

先秦儒家认为,“夫妇之道”是社会的“根本”:有和谐的男女之爱,才有稳固的家庭;有稳固的家庭,才有良好的社会伦理;有良好的社会伦理,天下才能安定。《关雎》所写的“君子配淑女”,本质上是对“理想婚姻”的描绘——君子有德,淑女有行,二者结合不仅是个人情感的圆满,更是对“夫妇有别、家庭有序”伦理的践行。因此,《关雎》被放在《诗经》开篇,既是鼓励人们追求美好爱情,更是传递“以礼规范情感,以情感维系伦理”的价值观。

这种价值观影响了中国两千多年的爱情观与婚姻观:从汉代乐府诗《孔雀东南飞》中“君当作磐石,妾当作蒲苇”的忠贞,到唐代白居易《长恨歌》中“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的期许,再到现代人口中“愿得一人心,白首不相离”的向往,本质上都是对《关雎》“美好、忠贞、有礼”爱情观的延续。

四、结语:三千年未老的浪漫

如今再读《关雎》,河洲上的雎鸠仍在和鸣,君子与淑女的故事仍在流传。它没有复杂的辞藻,没有曲折的情节,却用最质朴的语言,写出了爱情最本真的样子——是初见时的心动,是思念时的克制,是追求时的尊重,是相守时的郑重。

在快节奏的现代社会,人们或许早已不通过“琴瑟钟鼓”表达爱意,但《关雎》传递的“爱而有礼、情而有节”的精神,依旧珍贵:它提醒我们,真正的爱情不是一时的冲动,而是长久的尊重与守护;不是直白的索取,而是真诚的付出与包容。

这便是《关雎》的魅力——它是华夏情诗的起点,也是中国人爱情观的源头。三千年过去,河水流淌依旧,而“关关雎鸠”的吟唱,永远是人心深处最柔软、最纯粹的浪漫。

“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”作为《诗经·国风·周南》的开篇,这四句诗如同一幅清新的河洲画卷,历经三千年岁月冲刷,依旧是中国人最熟悉的爱情咏叹。它不仅是中国文学史上最早的情诗范本,更藏着先秦礼乐文明中“爱而有礼”的深层密码,让“君子求淑女”的美好意象,成为刻在华夏文化基因里的浪漫符号。

一、起兴之妙:自然与人心的共振

《关雎》的开篇,用“比兴”手法将自然景象与人间情感无缝衔接,这是它流传千年的第一重魅力。

“关关雎鸠”,先写河洲上雎鸠鸟的和鸣——雎鸠是古人眼中“雌雄相守、生死不离”的水鸟,其清脆和谐的叫声,本是自然之声,却被诗人借来暗喻“男女相悦”的美好;“在河之洲”则铺陈场景,清清河水、沙洲静立,为这份情感搭建了宁静悠远的背景。紧接着,“窈窕淑女,君子好逑”直抒胸臆:“窈窕”不仅指女子容貌秀美,更含“品德娴静”之意,“君子”则是品行端正、有礼有节的男子——诗人以雎鸠和鸣起兴,将“君子爱慕淑女”的情感,锚定在“自然和谐”的框架里,既避免了直白言情的粗陋,又让这份爱有了“顺应天性、合乎情理”的正当性。

这种“以自然喻人情”的写法,并非单纯的景物描写,而是先秦人“天人合一”观念的体现:他们认为,人间的美好情感(如爱情、亲情),本就与自然的和谐(如鸟兽和鸣、草木生长)相通。正因如此,《关雎》的开篇才显得格外真诚、纯净,没有后世情诗的缠绵悱恻,却有“清水出芙蓉”的质朴力量。

二、情感之度:爱而不淫,求而有礼

《关雎》最珍贵的特质,在于它写出了爱情的“分寸感”——这份爱不是狂热的占有,而是“发乎情,止乎礼”的克制与尊重,这恰是先秦礼乐文明的核心精神。

诗的后半段,细致描摹了君子的“求爱过程”:“参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。”这里的“荇菜”是古代祭祀时的礼器食材,女子“左右采摘荇菜”的动作,暗示她不仅容貌美好,更有“勤劳、守礼”的品德(符合先秦对“淑女”的要求);而君子的“求之不得”,没有化为怨怼或强求,而是“寤寐思服”“辗转反侧”——夜里翻来覆去思念,却始终以尊重为前提,不越礼法半步。

直到“参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之”,君子的追求才落地为“琴瑟”“钟鼓”的礼仪表达:用琴瑟的悠扬之声表达亲近,用钟鼓的庄重之乐表达庆贺,全程没有一句直白的“我爱你”,却通过符合礼仪的乐器演奏,将“爱慕”转化为“郑重的心意”。这种“爱而不淫、求而有礼”的态度,正是《关雎》被儒家推崇的关键——孔子说“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’”,《关雎》的“无邪”,就在于它将爱情纳入“礼”的框架,让情感既有温度,又有尺度。

三、地位之重:《诗经》开篇的深意

作为《诗经》的第一篇,《关雎》的位置绝非偶然,它承载着儒家对“社会秩序”的期待——从“男女之爱”延伸到“家庭伦理”,再到“天下有道”。

先秦儒家认为,“夫妇之道”是社会的“根本”:有和谐的男女之爱,才有稳固的家庭;有稳固的家庭,才有良好的社会伦理;有良好的社会伦理,天下才能安定。《关雎》所写的“君子配淑女”,本质上是对“理想婚姻”的描绘——君子有德,淑女有行,二者结合不仅是个人情感的圆满,更是对“夫妇有别、家庭有序”伦理的践行。因此,《关雎》被放在《诗经》开篇,既是鼓励人们追求美好爱情,更是传递“以礼规范情感,以情感维系伦理”的价值观。

这种价值观影响了中国两千多年的爱情观与婚姻观:从汉代乐府诗《孔雀东南飞》中“君当作磐石,妾当作蒲苇”的忠贞,到唐代白居易《长恨歌》中“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的期许,再到现代人口中“愿得一人心,白首不相离”的向往,本质上都是对《关雎》“美好、忠贞、有礼”爱情观的延续。

四、结语:三千年未老的浪漫

如今再读《关雎》,河洲上的雎鸠仍在和鸣,君子与淑女的故事仍在流传。它没有复杂的辞藻,没有曲折的情节,却用最质朴的语言,写出了爱情最本真的样子——是初见时的心动,是思念时的克制,是追求时的尊重,是相守时的郑重。

在快节奏的现代社会,人们或许早已不通过“琴瑟钟鼓”表达爱意,但《关雎》传递的“爱而有礼、情而有节”的精神,依旧珍贵:它提醒我们,真正的爱情不是一时的冲动,而是长久的尊重与守护;不是直白的索取,而是真诚的付出与包容。

这便是《关雎》的魅力——它是华夏情诗的起点,也是中国人爱情观的源头。三千年过去,河水流淌依旧,而“关关雎鸠”的吟唱,永远是人心深处最柔软、最纯粹的浪漫。