散文:秋来

风是先知道秋的。清晨推窗时,不再有夏末的黏腻,风裹着一丝凉,像刚从井里捞上来的布,拂过胳膊时,会让人下意识把衣领拢一拢——秋就这么悄没声地来了。

巷口的桂树是藏不住的。前几日还只是满树深绿,不知哪夜起,细碎的米黄就缀满了枝头,风一吹,香就漫开了。不是那种冲鼻的香,是缠人的,绕着鼻尖转,勾着人往巷深处走。卖糖炒栗子的大爷也出摊了,铁皮桶里“哗啦哗啦”响,栗子的焦香混着桂香,把秋天的烟火气烘得暖暖的。路过时总忍不住买一袋,烫得指尖发红,剥开壳咬一口,粉糯的甜里带着点焦苦,是秋天独有的味道。

去公园走,才懂秋是最会调色的。银杏还没全黄,半青半金的叶子挂在枝头,像撒了一把碎阳光;枫叶却急着红,一簇簇燃在枝头,风过的时候,叶子打着旋儿落,铺在地上像极了去年冬天没化完的雪,只是换了颜色。长椅上坐着两位老人,面前摆着棋盘,棋子落得慢,话也说得慢,“今年秋来得早,你看那棵老槐树,叶子落得比去年快”。孩子跑过,手里攥着几片枫叶,笑声惊飞了枝上的麻雀,也惊得几片银杏叶簌簌往下掉,落在老人的棋盘边,没人捡,就那么躺着,成了秋的棋子。

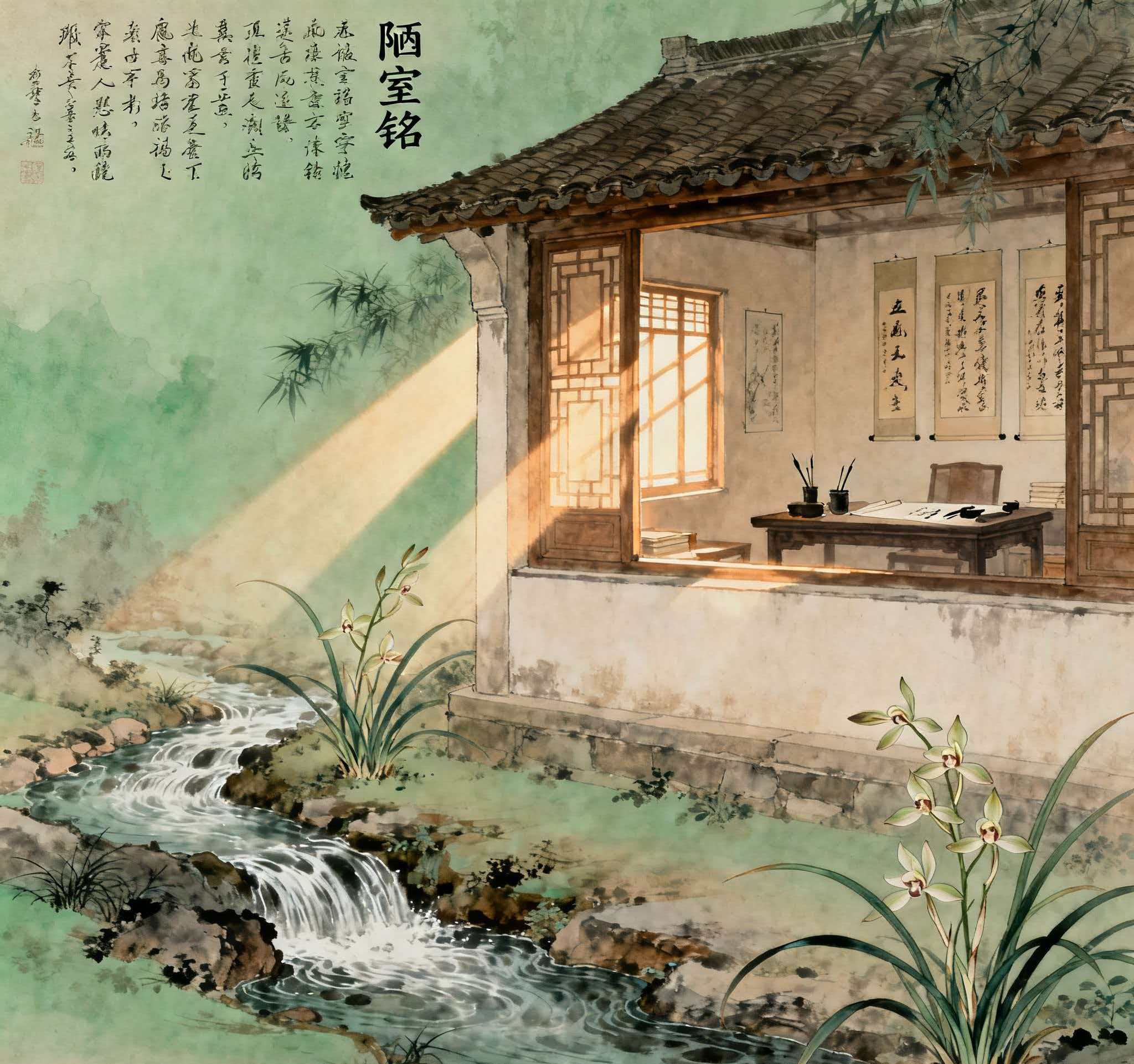

想起老家的院子,这时该满是秋的样子了。奶奶会把晒好的柿子干收进竹篮,橙红的一片,挂在屋檐下,风一吹就晃;爸爸会搬梯子摘石榴,“啪”地掰开,籽儿红得像玛瑙,塞一颗进嘴里,甜得眯眼。傍晚的时候,一家人坐在院子里,看夕阳把云染成橘色,听蟋蟀在墙角叫,奶奶会说“秋夜长,要把薄被找出来了”——那时不懂,只觉得秋天的晚上能看星星,比夏天好;现在才懂,那是秋把日子揉得慢了,让一家人能多坐会儿,多说几句话。

傍晚回家时,夕阳把影子拉得很长。路边的梧桐叶落了一地,踩上去“沙沙”响,像秋在跟人说话。抬头看,天是淡蓝的,云很轻,像被风揉过的棉絮。忽然觉得,秋天从不是萧瑟的,它只是把夏天的热闹藏进了细碎里——藏在桂香里,藏在栗子壳里,藏在老家的柿子干里,藏在人走在落叶上的“沙沙”声里。

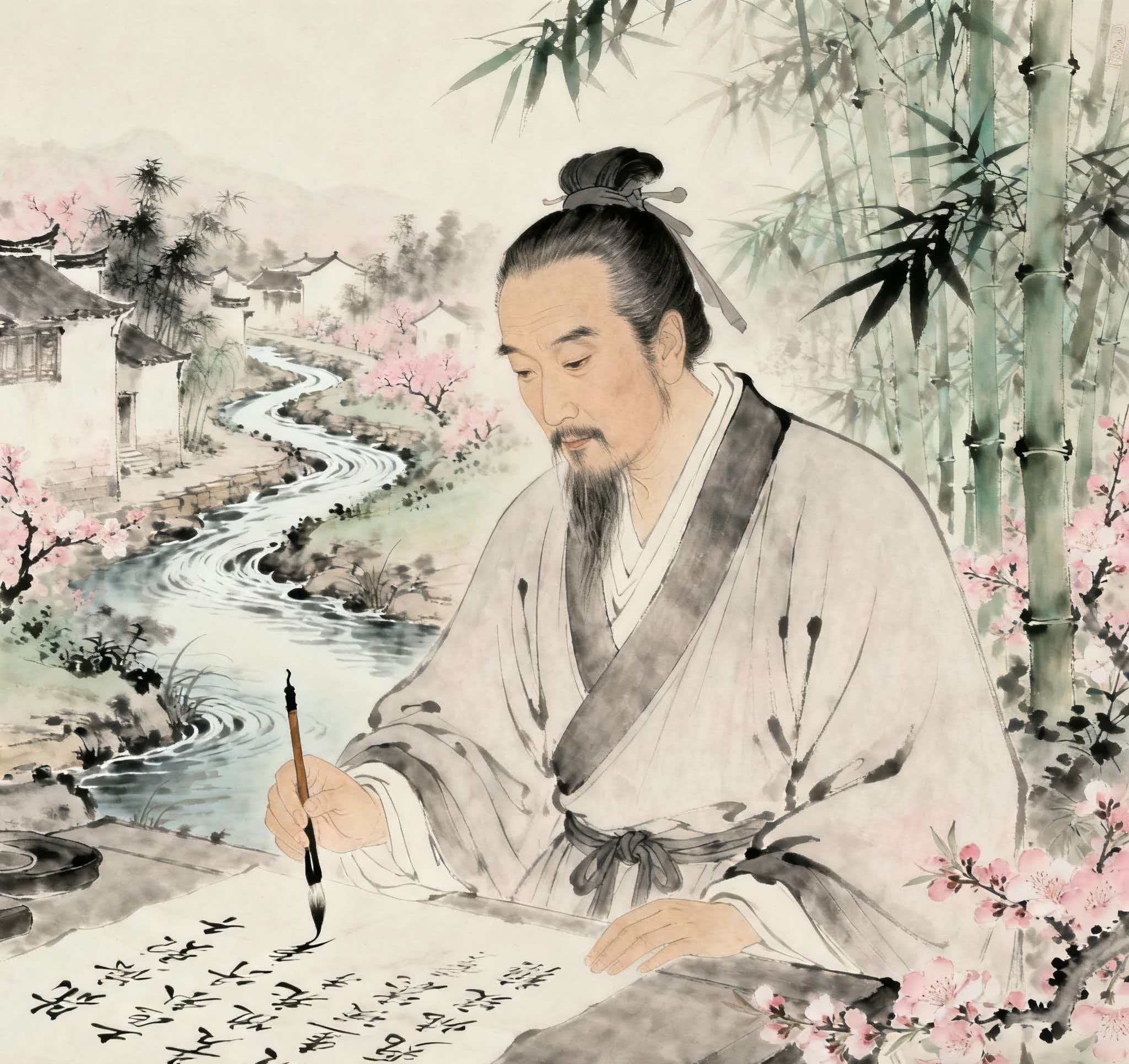

它像一位温厚的人,不慌不忙地来,把凉风吹给你,把甜香递给你,再把回忆轻轻摆出来,告诉你:日子慢慢来,好景都在秋里呢。

风是先知道秋的。清晨推窗时,不再有夏末的黏腻,风裹着一丝凉,像刚从井里捞上来的布,拂过胳膊时,会让人下意识把衣领拢一拢——秋就这么悄没声地来了。

巷口的桂树是藏不住的。前几日还只是满树深绿,不知哪夜起,细碎的米黄就缀满了枝头,风一吹,香就漫开了。不是那种冲鼻的香,是缠人的,绕着鼻尖转,勾着人往巷深处走。卖糖炒栗子的大爷也出摊了,铁皮桶里“哗啦哗啦”响,栗子的焦香混着桂香,把秋天的烟火气烘得暖暖的。路过时总忍不住买一袋,烫得指尖发红,剥开壳咬一口,粉糯的甜里带着点焦苦,是秋天独有的味道。

去公园走,才懂秋是最会调色的。银杏还没全黄,半青半金的叶子挂在枝头,像撒了一把碎阳光;枫叶却急着红,一簇簇燃在枝头,风过的时候,叶子打着旋儿落,铺在地上像极了去年冬天没化完的雪,只是换了颜色。长椅上坐着两位老人,面前摆着棋盘,棋子落得慢,话也说得慢,“今年秋来得早,你看那棵老槐树,叶子落得比去年快”。孩子跑过,手里攥着几片枫叶,笑声惊飞了枝上的麻雀,也惊得几片银杏叶簌簌往下掉,落在老人的棋盘边,没人捡,就那么躺着,成了秋的棋子。

想起老家的院子,这时该满是秋的样子了。奶奶会把晒好的柿子干收进竹篮,橙红的一片,挂在屋檐下,风一吹就晃;爸爸会搬梯子摘石榴,“啪”地掰开,籽儿红得像玛瑙,塞一颗进嘴里,甜得眯眼。傍晚的时候,一家人坐在院子里,看夕阳把云染成橘色,听蟋蟀在墙角叫,奶奶会说“秋夜长,要把薄被找出来了”——那时不懂,只觉得秋天的晚上能看星星,比夏天好;现在才懂,那是秋把日子揉得慢了,让一家人能多坐会儿,多说几句话。

傍晚回家时,夕阳把影子拉得很长。路边的梧桐叶落了一地,踩上去“沙沙”响,像秋在跟人说话。抬头看,天是淡蓝的,云很轻,像被风揉过的棉絮。忽然觉得,秋天从不是萧瑟的,它只是把夏天的热闹藏进了细碎里——藏在桂香里,藏在栗子壳里,藏在老家的柿子干里,藏在人走在落叶上的“沙沙”声里。

它像一位温厚的人,不慌不忙地来,把凉风吹给你,把甜香递给你,再把回忆轻轻摆出来,告诉你:日子慢慢来,好景都在秋里呢。