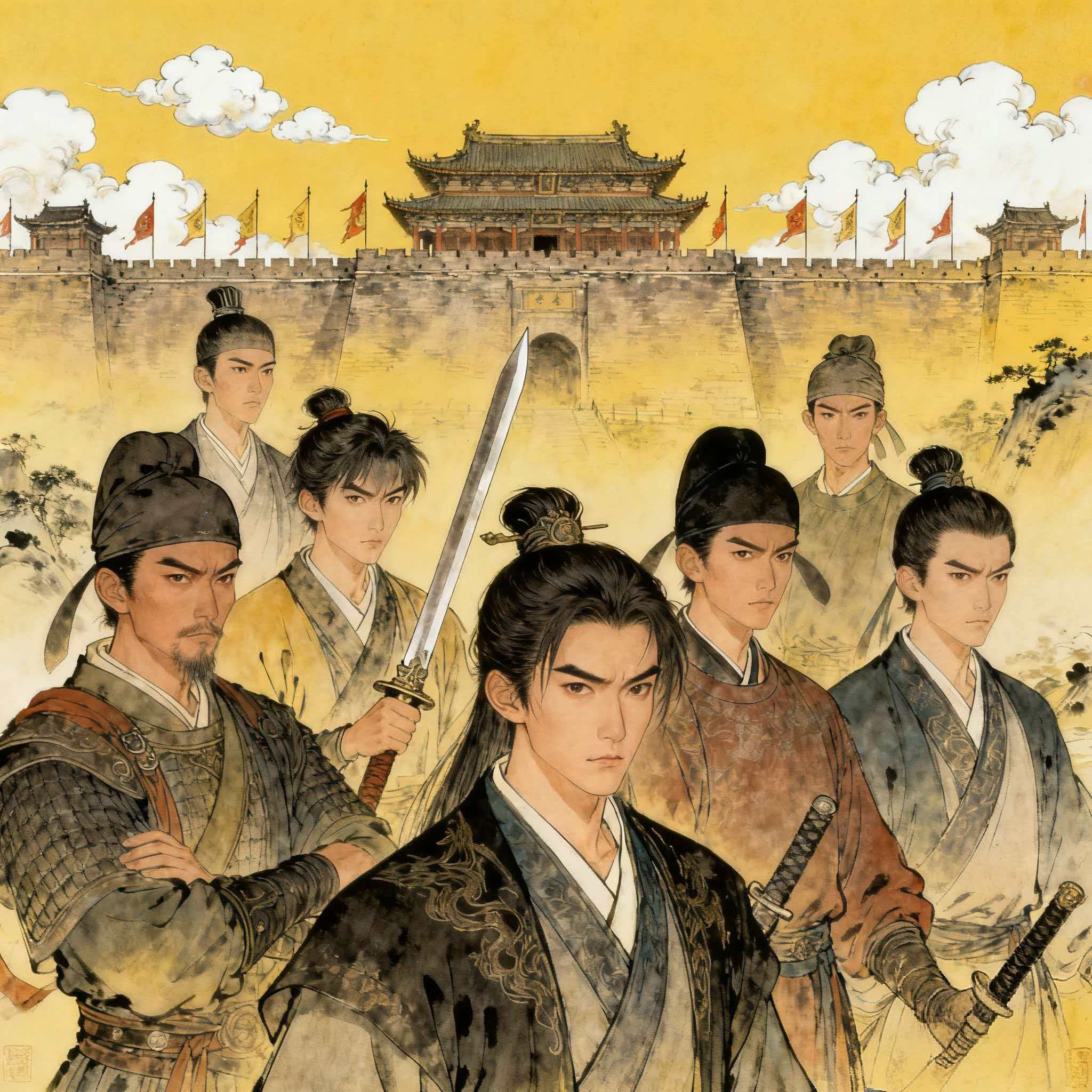

《一句顶一万句》:在烟火里熬煮的中国人精神史诗

刘震云的《一句顶一万句》从不是简单的乡土故事,而是一把剖开中国人精神肌理的刀——它以“说话”为锚点,把千年文化里“欲言又止”的孤独,熬成了市井烟火里的日常。

故事从河南延津的杨百顺讲起,这个老实本分的手艺人,一辈子都在找“能说上话”的人:跟赶车的老马聊骡马经,跟剃头的老裴说家长里短,甚至为了一句知心话,从杨百顺改成杨开拓,又从杨开拓改成杨教民。可身边人来来去去,要么是“说不到一块儿”的客套,要么是“说了也白说”的敷衍,连亲生儿子杨保国,到最后也成了“没话可说”的陌生人。

几十年后,杨百顺的外孙牛爱国,又走在了同一条路上。妻子出轨,朋友背叛,他揣着一肚子委屈,从河北沧州跑到河南延津,再到陕西咸阳,不是为了报复,只是想找个人“把心里的堵得慌说透”。全书里没有惊天动地的大事,只有卖豆腐的、开饭铺的、赶大车的小人物,在柴米油盐里计较,在人情往来里挣扎,可每一次“说与不说”的拉扯,都戳中了中国人最深的精神困境:我们活在热闹的人群里,却常像独自行走在旷野——父母、伴侣、朋友,看似亲近,却未必能接住那句藏在心底的“掏心窝子话”。

刘震云的笔太“狠”,也太“软”。狠在他把“孤独”剥得赤条条:不是文人笔下的风花雪月,是杨百顺找不到人说话时的闷头抽烟,是牛爱国蹲在路边啃冷馒头时的眼泪;软在他懂这份孤独里的温软:哪怕是一句“今天的豆腐嫩”“夜里的星星亮”,只要有人愿意听、听得懂,就能撑起一个人活下去的力气。

所以这本书读来总让人心里发沉,又慢慢暖起来。它道破了一个真相:中国人一辈子翻山越岭,找的从不是功名利禄,而是那句能把心“撂”进去的家常——一万句虚与委蛇的废话,真的抵不过一句知心的“我懂你”。这不是某个人的故事,是你我、是父辈祖辈,都在经历的“精神寻亲”,也是属于中国人的“孤独圣经”。