《邶风·二子乘舟》:孤舟远影里的牵挂,乱世中的深情送别

“二子乘舟,泛泛其景。愿言思子,中心养养。”《诗经·邶风·二子乘舟》以“二子乘舟远去”的场景起笔,将送别者的担忧与牵挂融在浩渺水波中,写得如孤舟般怅惘、如思念般绵长。它没有《郑风》的情爱热烈,也没有《召南》的日常质朴,却以“景的辽阔与情的深沉”形成强烈对比,成为春秋时期“送别忧思”的经典,让“愿言思子”的喟叹,成为穿越千年依旧动人的牵挂独白。

一、意象之怅:孤舟与水波的送别氛围

《二子乘舟》的绝妙,在于用“舟”与“水”构建了充满“离别感”的意象体系——这组意象不仅勾勒出“孤舟远行”的视觉画面,更暗合“离别难返”的担忧,让牵挂有了可感知的载体。

“二子乘舟,泛泛其景”“泛泛其逝”,开篇两句聚焦舟行水上的场景:“泛泛”形容船只在水面漂浮的模样,“景”(通“影”)指舟影随波远去,“逝”则强调“越行越远、逐渐消失”的动态——浩渺水面上,孤舟如叶,身影渐淡,最终消失在视野尽头。这种“视觉上的渐远”,直接触发“心理上的牵挂”:送别者站在岸边,望着舟影远去却无力挽留,只能任担忧随水波蔓延,“水”的辽阔与“舟”的渺小,恰如“牵挂的绵长”与“个体的无助”,让离别之愁更显沉重。

先秦时期,水路交通艰险,且常与“流亡”“征战”相关(据《左传》记载,诗中“二子”或为卫宣公之子急子与寿子,因宫廷斗争被迫远行),“乘舟”并非寻常出行,而是带着未知与危险。因此,“孤舟”不仅是交通工具,更成了“命运难测”的象征;“水波”也不仅是自然景象,而是“前途未卜”的隐喻,意象背后藏着乱世中个体对命运的无力感。

二、情感之深:从“担忧”到“祈愿”的牵挂递进

《二子乘舟》的情感没有激烈宣泄,却藏着层层递进的“深”——那是从“目视舟远”的不舍,到“心中不安”的担忧,再到“愿子平安”的祈愿,每一句都透着“怕失去”的珍视,质朴却重逾千斤。

情感的递进清晰又戳心,还原了送别者的心境变化:

1. 初见舟远的不舍:“二子乘舟,泛泛其景”——先以白描写“二子乘船远去”的画面,没有直接抒情,却让“目送孤舟”的场景自带伤感,留白处满是“想说却没说出口”的不舍;

2. 转念思子的不安:“愿言思子,中心养养”“中心怛怛”——“养养”(心神不宁)、“怛怛”(内心悲痛),两个词精准刻画牵挂的重量:一想到二子远去的背影,心就像被揪着,既怕路途艰险,又怕再见无期,担忧中藏着“不敢深想”的恐惧;

3. 终而祈愿的恳切:“愿言思子,不瑕有害”——最后一句跳出个人情绪,转向对二子的祈愿:“只愿你们平安,没有灾祸”,没有华丽辞藻,只有最朴素的“平安”诉求,却比任何抒情都更显深情——乱世中,“活着相见”已是最大的奢望。

三、风格之沉:邶风的现实痛感与《诗经》的忧思传统

《二子乘舟》出自《诗经·邶风》,邶地曾为殷商故都,后属卫国,受卫国宫廷内乱与战乱影响,“邶风”多涉离别、流亡与忧思,风格沉郁顿挫,与《周南》的礼乐温情、《郑风》的民间直白截然不同。

这首诗的“沉”,首先体现在“情感的克制与沉重”:它没有哭哭啼啼的直白控诉,也没有撕心裂肺的挽留,只以“泛泛其景”的平静白描和“中心养养”的克制倾诉,藏起乱世的残酷与离别后的悲痛——这种“克制”不是情感淡薄,而是“深知无力改变”的无奈,让牵挂更显沉重,如巨石压心,读来令人动容。

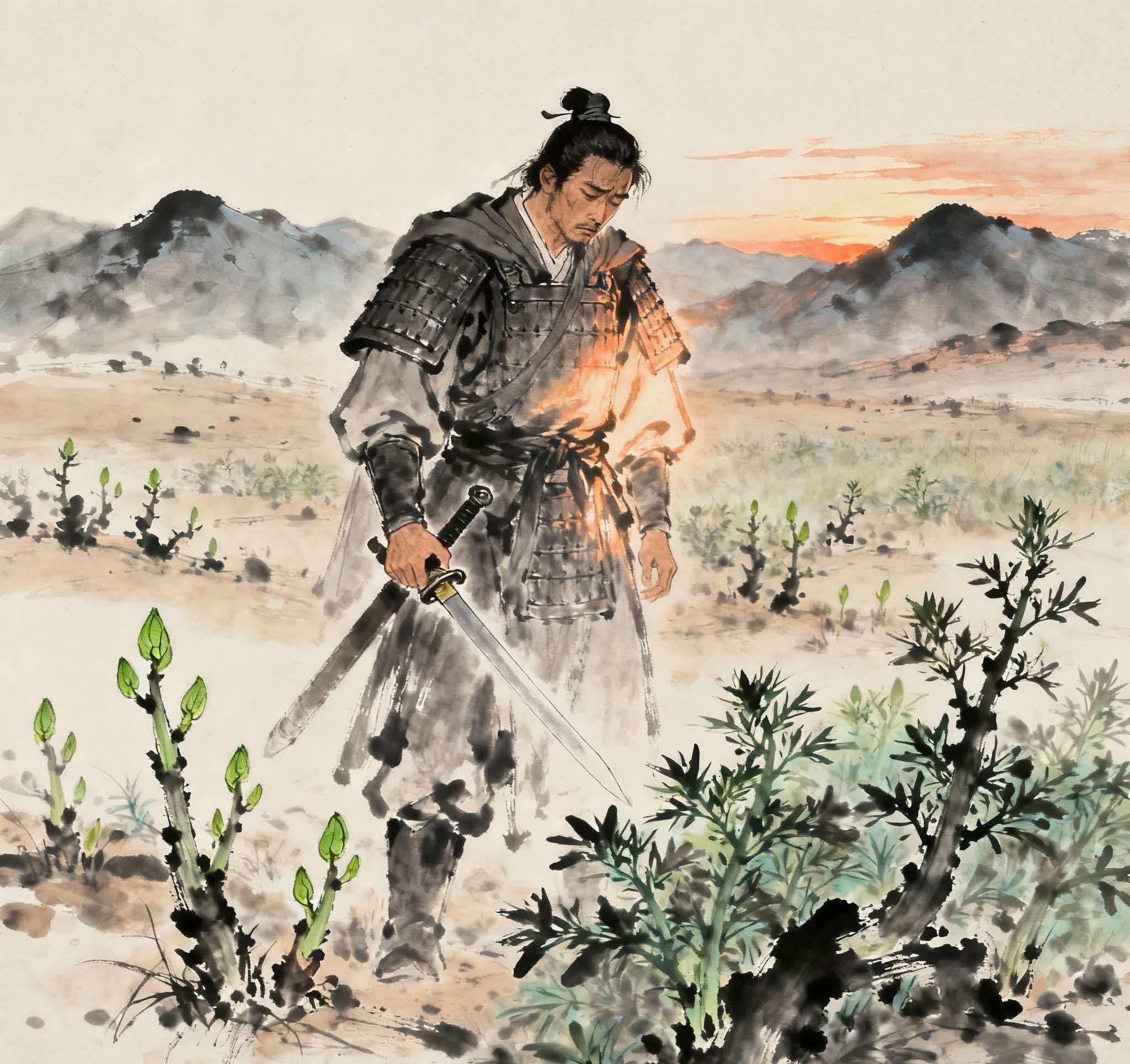

其次体现在“与乱世的深度绑定”:诗中的“牵挂”不只是单纯的“送别之愁”,更藏着对“乱世命运”的忧思——二子乘舟远去,或许是被迫流亡,或许是踏上险途,送别者的“不安”,本质是对“乱世中个体无法掌控命运”的焦虑。这种“个人情感”与“时代背景”的融合,让诗歌超越了“私人送别”的范畴,成为对乱世中“离别与生存”的集体反思,奠定了“邶风”沉郁的基调。

四、影响之远:送别书写的永恒范式

两千多年来,《二子乘舟》开创的“以孤舟写离别、以祈愿表牵挂”的范式,深刻影响了中国文学的“送别主题”——它让“舟”与“水”成为“离别”的经典意象,让“平安祈愿”成为送别最质朴也最深情的表达。

在文学中,后世写“送别忧思”,多受《二子乘舟》启发:王维《送元二使安西》“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的不舍,与“愿言思子”的牵挂一脉相承;李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的怅惘,延续了“目送孤舟远去”的场景;即便现代文学中,“站台送亲人登车”的描写,也藏着“二子乘舟”式的“目视远去、心中不安”,那份“怕失去”的牵挂,从未因时代变化而褪色。

五、结语:孤舟远去,牵挂永存

如今再读《二子乘舟》,仿佛还能看到浩渺水面上的那叶孤舟,看到岸边人“目送舟远、心随波动”的身影。没有华丽的辞藻,没有复杂的情节,只有最朴素的牵挂与最恳切的祈愿,却比任何宏大叙事都更贴近“离别”的本质——乱世中,一次送别或许就是永别;平安,已是最大的奢望。

《二子乘舟》的魅力,在于它的“真实”——真实地记录下乱世中个体的无力与牵挂,真实地还原了“离别”的沉重。它像一汪深潭,表面平静无波,水下却藏着千钧深情,提醒我们:最动人的牵挂,往往不是“海誓山盟”,而是“愿你平安”的朴素祈愿;最难忘的送别,或许就是“看着你远去,却只能在心里默念安好”的无奈与珍视。

“二子乘舟,泛泛其景。愿言思子,中心养养。”《诗经·邶风·二子乘舟》以“二子乘舟远去”的场景起笔,将送别者的担忧与牵挂融在浩渺水波中,写得如孤舟般怅惘、如思念般绵长。它没有《郑风》的情爱热烈,也没有《召南》的日常质朴,却以“景的辽阔与情的深沉”形成强烈对比,成为春秋时期“送别忧思”的经典,让“愿言思子”的喟叹,成为穿越千年依旧动人的牵挂独白。

一、意象之怅:孤舟与水波的送别氛围

《二子乘舟》的绝妙,在于用“舟”与“水”构建了充满“离别感”的意象体系——这组意象不仅勾勒出“孤舟远行”的视觉画面,更暗合“离别难返”的担忧,让牵挂有了可感知的载体。

“二子乘舟,泛泛其景”“泛泛其逝”,开篇两句聚焦舟行水上的场景:“泛泛”形容船只在水面漂浮的模样,“景”(通“影”)指舟影随波远去,“逝”则强调“越行越远、逐渐消失”的动态——浩渺水面上,孤舟如叶,身影渐淡,最终消失在视野尽头。这种“视觉上的渐远”,直接触发“心理上的牵挂”:送别者站在岸边,望着舟影远去却无力挽留,只能任担忧随水波蔓延,“水”的辽阔与“舟”的渺小,恰如“牵挂的绵长”与“个体的无助”,让离别之愁更显沉重。

先秦时期,水路交通艰险,且常与“流亡”“征战”相关(据《左传》记载,诗中“二子”或为卫宣公之子急子与寿子,因宫廷斗争被迫远行),“乘舟”并非寻常出行,而是带着未知与危险。因此,“孤舟”不仅是交通工具,更成了“命运难测”的象征;“水波”也不仅是自然景象,而是“前途未卜”的隐喻,意象背后藏着乱世中个体对命运的无力感。

二、情感之深:从“担忧”到“祈愿”的牵挂递进

《二子乘舟》的情感没有激烈宣泄,却藏着层层递进的“深”——那是从“目视舟远”的不舍,到“心中不安”的担忧,再到“愿子平安”的祈愿,每一句都透着“怕失去”的珍视,质朴却重逾千斤。

情感的递进清晰又戳心,还原了送别者的心境变化:

1. 初见舟远的不舍:“二子乘舟,泛泛其景”——先以白描写“二子乘船远去”的画面,没有直接抒情,却让“目送孤舟”的场景自带伤感,留白处满是“想说却没说出口”的不舍;

2. 转念思子的不安:“愿言思子,中心养养”“中心怛怛”——“养养”(心神不宁)、“怛怛”(内心悲痛),两个词精准刻画牵挂的重量:一想到二子远去的背影,心就像被揪着,既怕路途艰险,又怕再见无期,担忧中藏着“不敢深想”的恐惧;

3. 终而祈愿的恳切:“愿言思子,不瑕有害”——最后一句跳出个人情绪,转向对二子的祈愿:“只愿你们平安,没有灾祸”,没有华丽辞藻,只有最朴素的“平安”诉求,却比任何抒情都更显深情——乱世中,“活着相见”已是最大的奢望。

三、风格之沉:邶风的现实痛感与《诗经》的忧思传统

《二子乘舟》出自《诗经·邶风》,邶地曾为殷商故都,后属卫国,受卫国宫廷内乱与战乱影响,“邶风”多涉离别、流亡与忧思,风格沉郁顿挫,与《周南》的礼乐温情、《郑风》的民间直白截然不同。

这首诗的“沉”,首先体现在“情感的克制与沉重”:它没有哭哭啼啼的直白控诉,也没有撕心裂肺的挽留,只以“泛泛其景”的平静白描和“中心养养”的克制倾诉,藏起乱世的残酷与离别后的悲痛——这种“克制”不是情感淡薄,而是“深知无力改变”的无奈,让牵挂更显沉重,如巨石压心,读来令人动容。

其次体现在“与乱世的深度绑定”:诗中的“牵挂”不只是单纯的“送别之愁”,更藏着对“乱世命运”的忧思——二子乘舟远去,或许是被迫流亡,或许是踏上险途,送别者的“不安”,本质是对“乱世中个体无法掌控命运”的焦虑。这种“个人情感”与“时代背景”的融合,让诗歌超越了“私人送别”的范畴,成为对乱世中“离别与生存”的集体反思,奠定了“邶风”沉郁的基调。

四、影响之远:送别书写的永恒范式

两千多年来,《二子乘舟》开创的“以孤舟写离别、以祈愿表牵挂”的范式,深刻影响了中国文学的“送别主题”——它让“舟”与“水”成为“离别”的经典意象,让“平安祈愿”成为送别最质朴也最深情的表达。

在文学中,后世写“送别忧思”,多受《二子乘舟》启发:王维《送元二使安西》“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的不舍,与“愿言思子”的牵挂一脉相承;李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的怅惘,延续了“目送孤舟远去”的场景;即便现代文学中,“站台送亲人登车”的描写,也藏着“二子乘舟”式的“目视远去、心中不安”,那份“怕失去”的牵挂,从未因时代变化而褪色。

五、结语:孤舟远去,牵挂永存

如今再读《二子乘舟》,仿佛还能看到浩渺水面上的那叶孤舟,看到岸边人“目送舟远、心随波动”的身影。没有华丽的辞藻,没有复杂的情节,只有最朴素的牵挂与最恳切的祈愿,却比任何宏大叙事都更贴近“离别”的本质——乱世中,一次送别或许就是永别;平安,已是最大的奢望。

《二子乘舟》的魅力,在于它的“真实”——真实地记录下乱世中个体的无力与牵挂,真实地还原了“离别”的沉重。它像一汪深潭,表面平静无波,水下却藏着千钧深情,提醒我们:最动人的牵挂,往往不是“海誓山盟”,而是“愿你平安”的朴素祈愿;最难忘的送别,或许就是“看着你远去,却只能在心里默念安好”的无奈与珍视。