《小雅·隰桑》:桑荫深处的炽热爱慕,礼乐框架下的深情告白

“隰桑有阿,其叶有难。既见君子,其乐如何。”《小雅·隰桑》以低洼处繁茂的桑树起笔,将对君子的深切爱慕与相见后的狂喜,藏在桑叶的柔美与心念的炽热里。它没有《国风》的民间直白,也没有《大雅》的庄重宏大,却以“景衬情、情递进”的细腻笔法,在小雅“雅乐”的礼乐框架下,写出了最真挚热烈的个人情感,让“心乎爱矣,遐不谓矣”的喟叹,成为穿越千年依旧动人的深情独白。

一、意象之柔:桑树与情感的温柔绑定

《隰桑》的妙处,在于“桑树”这一意象的精准选择——它不仅是先秦常见的经济作物,更自带“柔美、繁盛”的特质,与“含蓄又炽热”的爱慕情感完美契合,让整首诗都浸在温柔又浓烈的氛围里。

“隰桑有阿,其叶有难”“其叶有沃”“其叶有幽”,三句写桑树的变化:“阿”(柔美)形容桑树的姿态舒展,“难”(茂盛)、“沃”(润泽)、“幽”(深绿)则展现桑叶从鲜嫩到浓绿的生长过程,既暗合季节的流转,也对应情感的递进——初见时,桑叶鲜嫩如爱慕的萌芽;相处后,桑叶浓绿如情感的深厚。桑树生在“隰”(低洼处),却能枝繁叶茂,恰如爱慕虽藏在心底,却能蓬勃生长,愈发浓烈。

更巧妙的是“桑”与“君子”的关联:先秦时期,桑树常与“男女情爱”相关(如《卫风·氓》“抱布贸丝,来即我谋”),但《隰桑》中的“桑”更偏向“衬托君子”——君子如桑树般“有阿”(仪态柔美)、“有沃”(品性温润),见君子如见桑之美好,既表达了爱慕,又符合小雅“敬君子、守礼仪”的规范,让情感表达既有温度,又不失雅正。

二、情感之炽:从“见”到“念”的深情递进

《隰桑》的情感没有平铺直叙,而是呈现出“相见狂喜—不见思念—心念相通”的层层递进,每一句都带着“抑制不住的炽热”,却又在礼乐框架下保持着含蓄的分寸,刚柔并济,动人至深。

诗中情感的递进清晰可感:

1. **相见之乐**:“既见君子,其乐如何”“其乐既多”“其叶有幽,既见君子,德音孔胶”——初见君子时,快乐难以言说;再见时,喜悦愈发浓厚;最终相见,君子的美好声誉(德音)深深烙印在心中,“胶”(牢固)字写出情感的深刻绑定,相见的快乐从“感官愉悦”升华为“精神共鸣”。

2. **思念之切**:“隰桑有阿,其叶有沃。既见君子,云何不乐”“心乎爱矣,遐不谓矣?中心藏之,何日忘之”——不见君子时,看着桑叶的润泽,更添思念;明明心底深爱,却因礼仪不敢直白倾诉(遐不谓矣),只能将爱意藏在心中,可这份牵挂,又怎能轻易忘记?“藏之”二字写出克制,“何日忘之”又道尽克制下的炽热,矛盾又真实。

三、风格之雅:小雅的礼乐特质与个人情感的平衡

《隰桑》出自《小雅》,小雅多为贵族宴饮、朝会时的雅乐,需符合“礼”的规范,语言典雅、节奏规整,与《国风》的民间口语化截然不同。但这首诗最难得的,是在“雅”的框架下,保留了个人情感的“真”——既不失礼乐的庄重,又有私人情感的温度,实现了“雅”与“真”的完美平衡。

它的“雅”体现在语言的规整与含蓄:“其叶有难”“其叶有沃”等句式对称,符合雅乐“韵律和谐”的要求;“心乎爱矣,遐不谓矣”没有直白说“我爱你”,而是以“为何不告诉你”的反问,表达“想诉又不敢诉”的克制,既符合贵族“含蓄表达”的礼仪,又比直白告白更显深情。

它的“真”则体现在情感的细腻与真实:“其乐如何”的狂喜、“何日忘之”的牵挂,都是人类共通的情感体验,没有因“雅”而变得空洞。这种“雅而不冷、真而不野”的风格,让《隰桑》区别于《国风》的“民间情诗”与《大雅》的“宗庙诗歌”,成为小雅中“个人情感表达”的经典——它证明,即便在礼乐森严的时代,个人的真情实感也能找到优雅又真挚的表达出口。

四、影响之远:深情表达的永恒范式

两千多年来,《隰桑》所传递的“含蓄又炽热”的深情,为中国文学“情感表达”提供了重要范式——它告诉我们,最深的爱不一定是直白的呐喊,也可以是“中心藏之,何日忘之”的克制与牵挂;最动人的情感,往往藏在“景与情”的交融、“克制与炽热”的矛盾里。

在文学中,后世文人写“暗恋”“深情”,多受《隰桑》启发:屈原《离骚》“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”,以草木喻思念,与“隰桑”的“景衬情”一脉相承;杜甫《月夜》“今夜鄜州月,闺中只独看”,以“独看月”的含蓄,写对家人的牵挂,藏着“遐不谓矣”的克制;即便现代文学中,“将爱意藏在细节里”的写法,也能看到《隰桑》的影子——那份“心乎爱矣”的炽热与“中心藏之”的克制,始终是最动人的情感表达。

五、结语:桑荫不朽,深情绵长

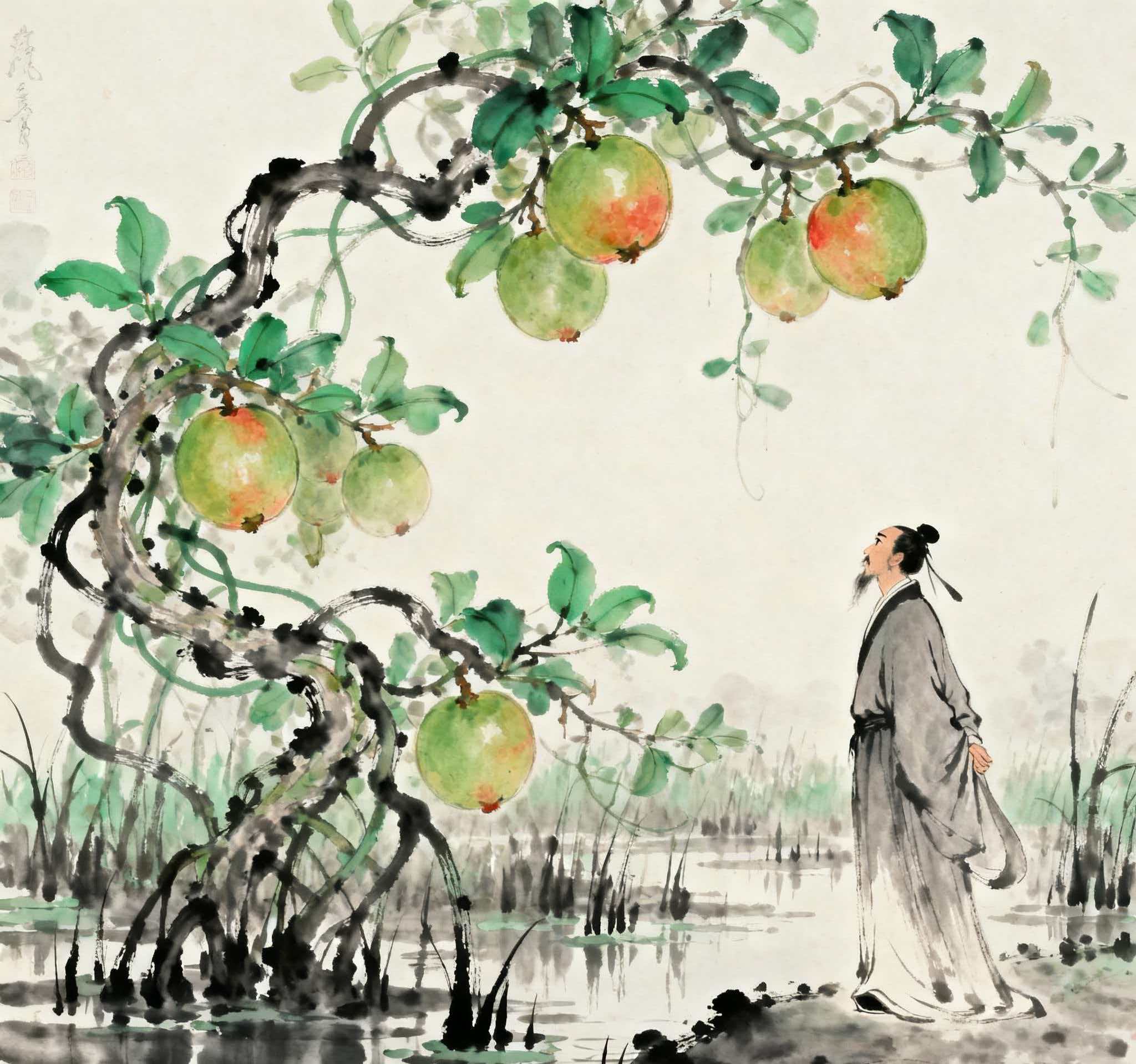

如今再读《隰桑》,仿佛还能看到低洼处那片繁茂的桑林:桑叶柔美,如心底的爱慕;君子身影,如桑荫般令人心安。初见时的狂喜、不见时的牵挂、藏在心中的深情,都在桑叶的荣枯里流转,既雅正又真挚,既克制又炽热。

《隰桑》的魅力,在于它的“平衡”——平衡了礼乐的雅正与情感的真实,平衡了含蓄的表达与炽热的内核。它像一片温柔的桑荫,既为情感提供了“藏”的角落,又让爱意在桑叶的舒展中自然流露,提醒我们:最深的爱,或许不必宣之于口,只需“中心藏之”,便已足够动人。

“隰桑有阿,其叶有难。既见君子,其乐如何。”《小雅·隰桑》以低洼处繁茂的桑树起笔,将对君子的深切爱慕与相见后的狂喜,藏在桑叶的柔美与心念的炽热里。它没有《国风》的民间直白,也没有《大雅》的庄重宏大,却以“景衬情、情递进”的细腻笔法,在小雅“雅乐”的礼乐框架下,写出了最真挚热烈的个人情感,让“心乎爱矣,遐不谓矣”的喟叹,成为穿越千年依旧动人的深情独白。

一、意象之柔:桑树与情感的温柔绑定

《隰桑》的妙处,在于“桑树”这一意象的精准选择——它不仅是先秦常见的经济作物,更自带“柔美、繁盛”的特质,与“含蓄又炽热”的爱慕情感完美契合,让整首诗都浸在温柔又浓烈的氛围里。

“隰桑有阿,其叶有难”“其叶有沃”“其叶有幽”,三句写桑树的变化:“阿”(柔美)形容桑树的姿态舒展,“难”(茂盛)、“沃”(润泽)、“幽”(深绿)则展现桑叶从鲜嫩到浓绿的生长过程,既暗合季节的流转,也对应情感的递进——初见时,桑叶鲜嫩如爱慕的萌芽;相处后,桑叶浓绿如情感的深厚。桑树生在“隰”(低洼处),却能枝繁叶茂,恰如爱慕虽藏在心底,却能蓬勃生长,愈发浓烈。

更巧妙的是“桑”与“君子”的关联:先秦时期,桑树常与“男女情爱”相关(如《卫风·氓》“抱布贸丝,来即我谋”),但《隰桑》中的“桑”更偏向“衬托君子”——君子如桑树般“有阿”(仪态柔美)、“有沃”(品性温润),见君子如见桑之美好,既表达了爱慕,又符合小雅“敬君子、守礼仪”的规范,让情感表达既有温度,又不失雅正。

二、情感之炽:从“见”到“念”的深情递进

《隰桑》的情感没有平铺直叙,而是呈现出“相见狂喜—不见思念—心念相通”的层层递进,每一句都带着“抑制不住的炽热”,却又在礼乐框架下保持着含蓄的分寸,刚柔并济,动人至深。

诗中情感的递进清晰可感:

1. **相见之乐**:“既见君子,其乐如何”“其乐既多”“其叶有幽,既见君子,德音孔胶”——初见君子时,快乐难以言说;再见时,喜悦愈发浓厚;最终相见,君子的美好声誉(德音)深深烙印在心中,“胶”(牢固)字写出情感的深刻绑定,相见的快乐从“感官愉悦”升华为“精神共鸣”。

2. **思念之切**:“隰桑有阿,其叶有沃。既见君子,云何不乐”“心乎爱矣,遐不谓矣?中心藏之,何日忘之”——不见君子时,看着桑叶的润泽,更添思念;明明心底深爱,却因礼仪不敢直白倾诉(遐不谓矣),只能将爱意藏在心中,可这份牵挂,又怎能轻易忘记?“藏之”二字写出克制,“何日忘之”又道尽克制下的炽热,矛盾又真实。

三、风格之雅:小雅的礼乐特质与个人情感的平衡

《隰桑》出自《小雅》,小雅多为贵族宴饮、朝会时的雅乐,需符合“礼”的规范,语言典雅、节奏规整,与《国风》的民间口语化截然不同。但这首诗最难得的,是在“雅”的框架下,保留了个人情感的“真”——既不失礼乐的庄重,又有私人情感的温度,实现了“雅”与“真”的完美平衡。

它的“雅”体现在语言的规整与含蓄:“其叶有难”“其叶有沃”等句式对称,符合雅乐“韵律和谐”的要求;“心乎爱矣,遐不谓矣”没有直白说“我爱你”,而是以“为何不告诉你”的反问,表达“想诉又不敢诉”的克制,既符合贵族“含蓄表达”的礼仪,又比直白告白更显深情。

它的“真”则体现在情感的细腻与真实:“其乐如何”的狂喜、“何日忘之”的牵挂,都是人类共通的情感体验,没有因“雅”而变得空洞。这种“雅而不冷、真而不野”的风格,让《隰桑》区别于《国风》的“民间情诗”与《大雅》的“宗庙诗歌”,成为小雅中“个人情感表达”的经典——它证明,即便在礼乐森严的时代,个人的真情实感也能找到优雅又真挚的表达出口。

四、影响之远:深情表达的永恒范式

两千多年来,《隰桑》所传递的“含蓄又炽热”的深情,为中国文学“情感表达”提供了重要范式——它告诉我们,最深的爱不一定是直白的呐喊,也可以是“中心藏之,何日忘之”的克制与牵挂;最动人的情感,往往藏在“景与情”的交融、“克制与炽热”的矛盾里。

在文学中,后世文人写“暗恋”“深情”,多受《隰桑》启发:屈原《离骚》“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”,以草木喻思念,与“隰桑”的“景衬情”一脉相承;杜甫《月夜》“今夜鄜州月,闺中只独看”,以“独看月”的含蓄,写对家人的牵挂,藏着“遐不谓矣”的克制;即便现代文学中,“将爱意藏在细节里”的写法,也能看到《隰桑》的影子——那份“心乎爱矣”的炽热与“中心藏之”的克制,始终是最动人的情感表达。

五、结语:桑荫不朽,深情绵长

如今再读《隰桑》,仿佛还能看到低洼处那片繁茂的桑林:桑叶柔美,如心底的爱慕;君子身影,如桑荫般令人心安。初见时的狂喜、不见时的牵挂、藏在心中的深情,都在桑叶的荣枯里流转,既雅正又真挚,既克制又炽热。

《隰桑》的魅力,在于它的“平衡”——平衡了礼乐的雅正与情感的真实,平衡了含蓄的表达与炽热的内核。它像一片温柔的桑荫,既为情感提供了“藏”的角落,又让爱意在桑叶的舒展中自然流露,提醒我们:最深的爱,或许不必宣之于口,只需“中心藏之”,便已足够动人。