《陈风·泽陂》:陂塘荷间的深愁,乱世里的孤苦相思

“彼泽之陂,有蒲与荷。有美一人,伤如之何?”《诗经·陈风·泽陂》以水畔陂塘的蒲荷起笔,将独处者对美人的深切思念与孤苦愁绪,融在水泽的迷蒙与草木的繁盛里。它没有《野有蔓草》的邂逅欢喜,也没有《东门之池》的知音之悦,却以“景—人—愁”的层层缠绕,写尽了单恋的酸涩与乱世中个体的孤独,让“寤寐无为,涕泗滂沱”的悲戚,成为穿越千年依旧能触摸到的心痛。

一、意象之郁:蒲荷与水泽的愁绪氛围

《泽陂》的精妙,在于用“泽陂”(水畔斜坡)、“蒲荷”构建了充满“压抑感”的意象体系——水泽本就易生迷蒙,蒲草的蔓延、荷花的盛放,看似繁茂,却在视觉上形成“包围感”,暗合思念者“被愁绪困住”的心境。

“彼泽之陂,有蒲与荷”“有蒲与蕳”“有蒲菡萏”,三句写陂塘草木的变化:从“荷”(荷叶)到“蕳”(兰草),再到“菡萏”(荷花苞),草木从舒展到丛生,从绿叶到花苞,密度逐渐增加,仿佛水泽的生机越盛,越反衬出人的孤独。荷花虽美,却开在水畔,可远观不可近触——恰如思念的美人,明明在心中清晰可见,却始终隔着无法跨越的距离;蒲草蔓延缠绕,也像愁绪般,一旦滋生便难以摆脱,将人牢牢困住。

这种“以繁茂写孤独”的意象选择,比直白写愁更显深刻:水泽的开阔本应让人舒展,却因“无人共赏”成了孤独的背景;草木的繁盛本是生机的象征,却因“无人分享”成了愁绪的载体。景与情的反向映衬,让“愁”不再是抽象的情绪,而是能通过“水泽的迷蒙、蒲荷的缠绕”被感知的实体,郁重又挥之不去。

“彼泽之陂,有蒲与荷。有美一人,伤如之何?”《诗经·陈风·泽陂》以水畔陂塘的蒲荷起笔,将独处者对美人的深切思念与孤苦愁绪,融在水泽的迷蒙与草木的繁盛里。它没有《野有蔓草》的邂逅欢喜,也没有《东门之池》的知音之悦,却以“景—人—愁”的层层缠绕,写尽了单恋的酸涩与乱世中个体的孤独,让“寤寐无为,涕泗滂沱”的悲戚,成为穿越千年依旧能触摸到的心痛。

一、意象之郁:蒲荷与水泽的愁绪氛围

《泽陂》的精妙,在于用“泽陂”(水畔斜坡)、“蒲荷”构建了充满“压抑感”的意象体系——水泽本就易生迷蒙,蒲草的蔓延、荷花的盛放,看似繁茂,却在视觉上形成“包围感”,暗合思念者“被愁绪困住”的心境。

“彼泽之陂,有蒲与荷”“有蒲与蕳”“有蒲菡萏”,三句写陂塘草木的变化:从“荷”(荷叶)到“蕳”(兰草),再到“菡萏”(荷花苞),草木从舒展到丛生,从绿叶到花苞,密度逐渐增加,仿佛水泽的生机越盛,越反衬出人的孤独。荷花虽美,却开在水畔,可远观不可近触——恰如思念的美人,明明在心中清晰可见,却始终隔着无法跨越的距离;蒲草蔓延缠绕,也像愁绪般,一旦滋生便难以摆脱,将人牢牢困住。

这种“以繁茂写孤独”的意象选择,比直白写愁更显深刻:水泽的开阔本应让人舒展,却因“无人共赏”成了孤独的背景;草木的繁盛本是生机的象征,却因“无人分享”成了愁绪的载体。景与情的反向映衬,让“愁”不再是抽象的情绪,而是能通过“水泽的迷蒙、蒲荷的缠绕”被感知的实体,郁重又挥之不去。

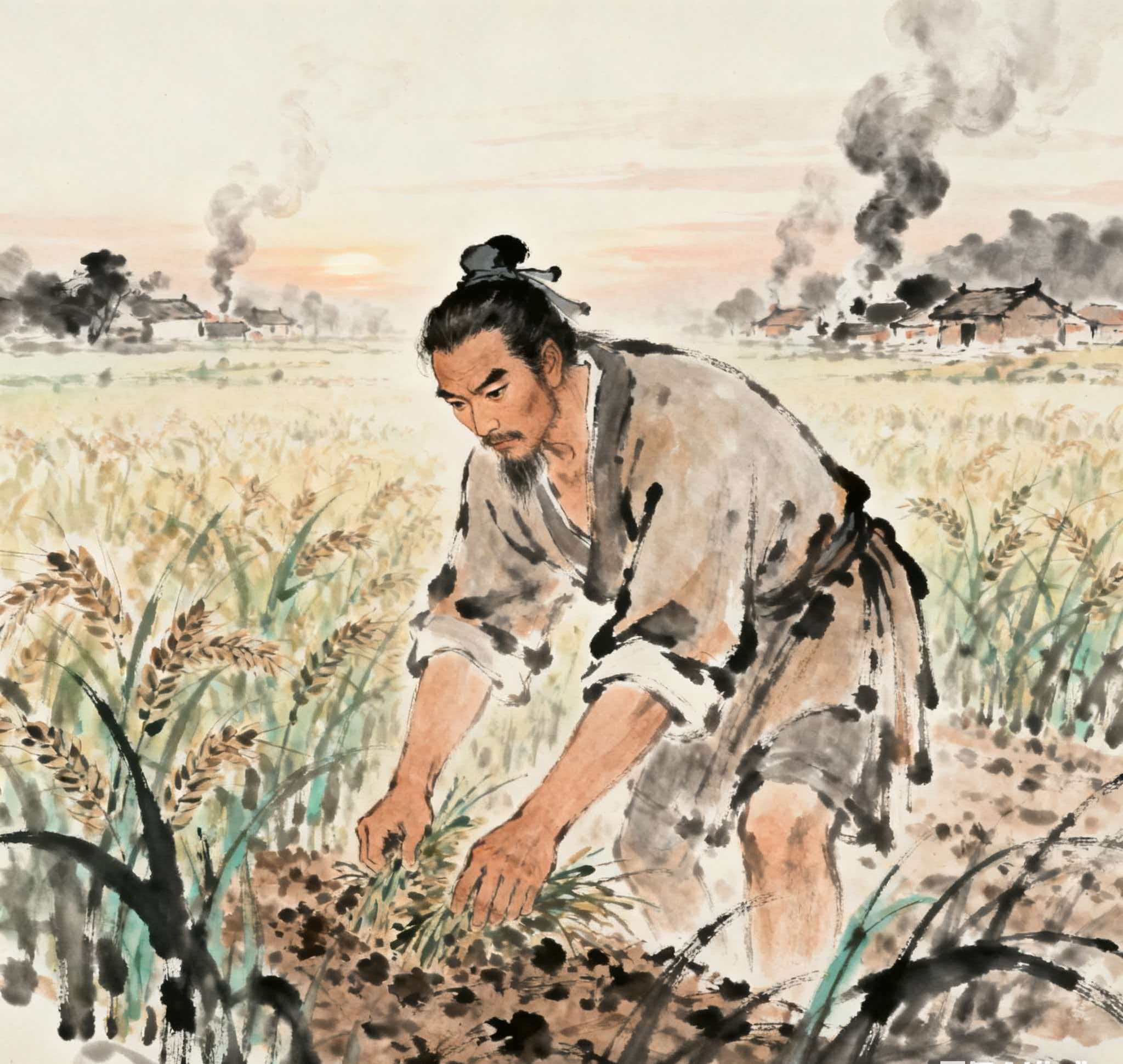

二、情感之痛:单恋的孤苦与乱世的无助 《泽陂》的情感没有含蓄的掩饰,只有“痛彻心扉”的直白——那是单恋者“想见而不得见”的绝望,是“无人懂、无人诉”的孤苦,更藏着乱世中个体“无法掌控命运”的无助,沉重到让人落泪。 诗中对愁绪的描写层层递进,从“心伤”到“身痛”,再到“泪崩”: - 初遇时的“伤如之何”,是看到美人后“不知如何是好”的慌乱,是心动后的第一阵刺痛; - 随后的“寤寐无为”,是思念侵入昼夜的状态——醒着时魂不守舍,睡着后辗转难眠,连日常的行动都失去力气,成了“被思念支配的木偶”; - 最终的“涕泗滂沱”“中心悁悁”“辗转伏枕”,是情绪的彻底爆发:眼泪鼻涕纵横,心里满是忧苦,只能在床上翻来覆去,连姿态都透着无助。 这份“痛”不只是单恋的酸涩,更藏着乱世的底色。春秋时期的陈国战乱频仍,百姓朝不保夕,个体的情感往往被时代的苦难放大——思念一个人,不仅是“爱而不得”,更可能是“担心对方在乱世中安危”“害怕此生再无相见机会”的深层恐惧。“涕泗滂沱”的背后,是个人情感的脆弱,更是乱世中“人如浮萍”的无力。 三、风格之悲:陈风的浪漫与《诗经》的现实痛感 《泽陂》出自《诗经·陈风》,陈国虽有浪漫的巫祭传统,但“陈风”也不乏对现实苦难的书写。这首诗的“悲”,既带着陈地文学“善写情爱”的浪漫基因,又融入了对乱世现实的痛感,与《月出》的朦胧浪漫、《东门之池》的明快欢悦形成鲜明对比。 它的“悲”体现在“语言的直白与沉重”:没有华丽的比喻,没有舒缓的咏叹,只有“伤如之何”“涕泗滂沱”的直白倾诉,像一个人在绝境中的哭喊,不掩饰脆弱,不假装坚强。“寤寐无为”四个字,写尽了思念对生活的摧毁力——连最基本的“行动能力”都失去,足见愁绪之重;“辗转伏枕”则将孤独具象化,一个“伏”字,把人在痛苦中的卑微与无助刻画得淋漓尽致。 这种“不加修饰的悲”,让《泽陂》脱离了“风花雪月”的情爱书写,触及了更本质的“人性痛苦”——无论是单恋的酸涩,还是乱世的孤独,都是人类共通的情感体验。它让《诗经》的情爱主题,不再只有欢喜与甜蜜,更有了“痛”的深度,也让后世读者能在诗中看到自己“爱而不得”的影子,产生强烈共鸣。 四、影响之远:单恋书写的经典范式 两千多年来,《泽陂》奠定了中国文学“单恋悲戚”的书写范式——它所创造的“水泽思人、涕泗难禁”的场景,成为后世文人表达单恋、孤独的重要参照,深刻影响了中国文学的情感表达。 在文学中,从《楚辞·九歌》“沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言”的隐忍,到杜甫“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的家国之愁(化用“以景衬愁”的手法),再到李清照“帘卷西风,人比黄花瘦”的孤寂,都能看到《泽陂》“以景写愁、以泪写痛”的影子;即便现代文学中,“在熟悉的场景中思念一个陌生人”的情节,也与《泽陂》“陂塘思美人”的内核相通——那份“明知不可为而为之”的执念,那份“无人共赏景”的孤独,从未改变。 在文化中,“泽陂”甚至成了“单恋、孤独”的代名词,它让“愁”不再是抽象的情绪,而是能通过“水泽、蒲荷、眼泪”被感知的文化符号。这种“将情感具象化”的手法,让中国文学的情感表达更细腻、更深刻,也让《泽陂》成为跨越时代的“情感教科书”。 五、结语:陂塘依旧,愁绪绵长 如今再读《泽陂》,站在水畔看到蒲荷蔓延时,依旧能感受到那份“伤如之何”的心痛。陂塘的水还是千年前的水,蒲荷还是千年前的蒲荷,而“爱而不得”的孤独、“无人共赏”的悲戚,也依旧是现代人会遇到的困境。 《泽陂》的魅力,在于它的“真实”——真实地写透了单恋的酸涩,真实地刻画出孤独的重量,真实地记录下乱世中个体的无助。它没有美化爱情,也没有回避痛苦,而是坦诚地将“痛”呈现在读者面前,让我们明白:爱情不只有“邂逅相遇”的美好,也有“涕泗滂沱”的悲戚;而正是这份“不完美”,才让爱情更接近人性的本质,也让《泽陂》成为《诗经》中最能触动“心痛”的诗篇之一。