《父母爱情》:在柴米油盐里,酿出跨越半生的爱情史诗

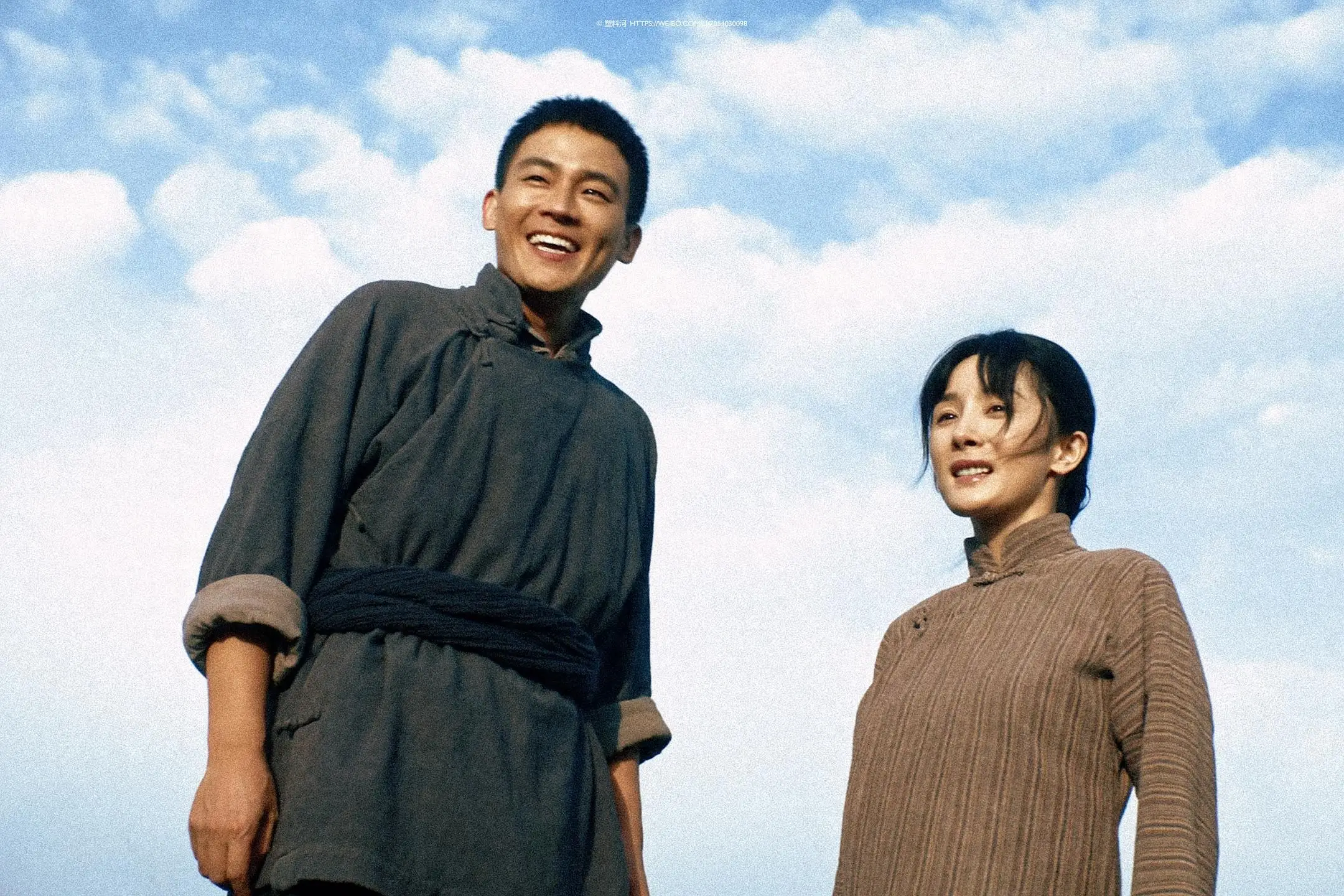

在国产家庭剧的谱系里,《父母爱情》从未靠激烈冲突或狗血剧情博眼球,却用青岛岛上的海风、海军大院的烟火、夫妻间的拌嘴,编织出一部最质朴也最动人的“爱情编年史”。它没有将“爱情”塑造成轰轰烈烈的誓言,而是把镜头对准江德福与安杰的半生相守——从悬殊的出身差异到磨合中的鸡飞狗跳,从养育子女的琐碎到垂垂老矣的相伴,每一个场景都浸透着“过日子”的温度。当镜头掠过饭桌上的热汤、晾衣绳上的衬衫、两人并肩看海的背影,我们看到的不只是一对夫妻的故事,更是一代中国人“把日子过成诗”的智慧,是“爱”在柴米油盐里慢慢发酵的模样。

叙事:以“时光为线”,让爱情藏在烟火气的褶皱里

《父母爱情》最精妙的叙事,在于它摒弃了“强情节”的套路,转而用“编年体”的温柔节奏,将江德福与安杰的爱情,嵌入数十年的时代变迁里。它没有刻意制造矛盾,却让每一个“过日子的细节”都成为爱情的注脚——从初遇时的拘谨到婚后的拌嘴,从两地分居的牵挂到晚年的相守,时光在镜头里缓缓流淌,爱情却在柴米油盐中愈发醇厚。这种“以时光为线,以细节为珠”的叙事,让爱情不再是“空中楼阁”,而是“能摸得着、看得见”的真实生活。

1. 初遇:差异里的“第一眼心动”

剧集开篇,江德福与安杰的相遇充满了“反差感”:江德福是出身农村、说话直爽的海军军官,吃饭狼吞虎咽,不懂“浪漫”为何物;安杰是家境优渥、受过教育的资本家小姐,讲究生活情调,喝咖啡、读小说,对“粗糙”的江德福充满抵触。

两人的初遇不算“一见钟情”,却藏着心动的伏笔:江德福被安杰的优雅吸引,哪怕被嫌弃“没文化”,也忍不住想靠近;安杰虽看不惯江德福的“粗鄙”,却在他为自己解围(拒绝油腻的相亲对象)时,悄悄动了心。第一次约会,江德福把“西餐”说成“西食”,闹了笑话;安杰却在他笨拙的真诚里,看到了不同于“虚伪文人”的踏实。这种“差异中的吸引”,没有狗血的拉扯,只有“两个世界的人,慢慢向彼此靠近”的细腻——爱情的种子,在看似不匹配的土壤里,悄悄发了芽。

2. 磨合:鸡飞狗跳里的“彼此迁就”

婚后的生活,是两人“差异”的集中爆发,也是爱情“落地生根”的开始。安杰看不惯江德福“不洗手就吃饭”“睡前不刷牙”,江德福嫌弃安杰“讲究太多”“浪费粮食”;安杰想让江德福“改改农民习性”,江德福却觉得“日子怎么舒服怎么过”。

可争吵的背后,是藏不住的迁就:江德福偷偷学着用叉子吃饭,虽然别扭,却愿意为安杰“装斯文”;安杰看到江德福带战友回家吃饭,虽然抱怨“乱糟糟”,却还是默默下厨做了一桌子菜;江德福因“成分问题”可能影响升迁,安杰主动提出“回老家避避”,放下了大小姐的骄傲;安杰怀孕反应大,江德福笨拙地熬粥、扇扇子,把“粗糙”的关心藏在行动里。

这些“鸡飞狗跳”的日常,没有惊天动地的誓言,却藏着最真实的爱情——不是“改变对方”,而是“接纳差异”;不是“完美契合”,而是“愿意为对方妥协”。当安杰慢慢习惯了江德福的“粗线条”,江德福渐渐懂了安杰的“小情调”,两人的日子,就在磨合中变得有滋有味。

3. 相守:岁月里的“彼此依赖”

随着子女长大、时代变迁,江德福与安杰的爱情,从“激情”变成了“依赖”。江德福退休后,每天早起买菜、遛弯,回家后第一句就是“安杰呢”;安杰生病住院,江德福守在床边,笨拙地喂水、擦脸,像个“怕失去珍宝”的孩子;两人会为“今天吃什么”拌嘴,却也会在晚饭后,并肩坐在院子里,看夕阳、聊往事,一句话不说也不觉得尴尬。

最动人的,是晚年的一个细节:江德福记性变差,却记得安杰的喜好——她喜欢喝咖啡,他就每天早上泡好;她怕黑,他就睡前留一盏小灯;她念叨着“想去青岛看看老房子”,他就瞒着她安排好行程,给她一个惊喜。安杰也会在江德福犯错时“唠叨”,却在他生病时,握着他的手说“你可不能走在我前面”。这种“老来伴”的依赖,没有年轻时的热烈,却比任何誓言都更有力量——爱情,终于在岁月里熬成了“亲情”,你中有我,我中有你,再也分不开。

人物:不是“完美夫妻”,是带着烟火气的“过日子的人”

《父母爱情》最成功的人物塑造,在于它让江德福与安杰“走下神坛”,成为一对“有缺点、不完美”的普通夫妻。他们有脾气、有私心,会吵架、会抱怨,却在日复一日的相处中,把“日子”过成了“爱情”。除了主角,剧中的配角也个个鲜活,共同构成了“中国式家庭”的温暖群像。

1. 江德福:“粗线条”里的温柔

江德福是剧中最“讨喜”的角色,他的“可爱”,在于他的“粗中有细”。他出身农村,没读过多少书,说话直来直去,甚至有些“大男子主义”——会因为安杰“打扮太洋气”而不高兴,会因为子女“不听话”而发脾气。可他的“粗线条”下,藏着最踏实的温柔。

他对安杰的爱,从不说“我爱你”,却藏在行动里:为了娶安杰,他甘愿放弃升迁机会,不在乎她的“资本家成分”;安杰怀孕时想吃酸的,他跑遍全城找山楂;安杰的姐姐安欣落难,他顶着压力帮忙,从不计较“麻烦”;甚至在晚年,他还记得安杰年轻时说过“想住有阳台的房子”,默默攒钱买了新房。

江德福的“不完美”,让他更像“身边的父亲”——会犯错,会固执,却永远把家人放在第一位。他的爱情观很简单:“娶了她,就要对她好一辈子”,而他用半生,践行了这个承诺。

2. 安杰:“小情调”里的包容

安杰的“可爱”,在于她的“真实”。她是资本家小姐,有“小资情调”——喜欢穿漂亮裙子,爱喝咖啡,看不上“俗气”的东西;她也有“小脾气”——会因为江德福“不讲卫生”而生气,会因为邻居“说闲话”而委屈,甚至会在吵架时“回娘家”。可她的“矫情”下,藏着最难得的包容。

她对江德福的爱,从“嫌弃”到“依赖”,藏在细节里:她会为江德福熨烫军装,哪怕他说“没必要”;她会学着做“农村菜”,哪怕自己吃不惯;她会在江德福被战友嘲笑“怕老婆”时,站出来维护他,说“他那是疼我”;她甚至在晚年,学着江德福的样子,吃起了“糙米饭”,说“这样健康”。

安杰的“不完美”,让她更像“身边的母亲”——有虚荣心,有小脾气,却在爱情里慢慢学会了“接纳”与“付出”。她的成长,是“从大小姐到贤妻良母”的蜕变,也是“爱情教会人包容”的最好证明。

3. 配角:烟火气里的“中国式亲情”

《父母爱情》的配角,没有“工具人”,个个都有自己的故事,共同构成了“温暖的家庭群像”。

- 德华(江德福妹妹):她是剧中的“喜剧担当”,没读过书,说话直爽,甚至有些“拎不清”——会因为安杰“娇气”而不满,会因为“带孩子”而抱怨。可她也是最“真心”的人:默默帮江德福夫妻带大五个孩子,把安杰当成“亲嫂子”,在她难过时陪着哭,在她受欺负时帮着骂。德华的存在,让“姑嫂关系”不再是“矛盾焦点”,而是“家人间的互相扶持”。

- 安欣(安杰姐姐):她是安杰的“对照组”,同样是资本家小姐,却嫁给了“右派”欧阳懿,半生坎坷。可她从未抱怨,而是与丈夫相濡以沫,在困境中保持着“体面”。她是安杰的“镜子”,让安杰明白:爱情不止是“风花雪月”,更是“患难与共”;她也是安杰的“依靠”,在安杰迷茫时,总能给出最清醒的建议。

- 欧阳懿(安欣丈夫):他是“知识分子”的代表,清高、骄傲,却因“成分问题”被下放,半生不得志。可他在妻子的陪伴下,慢慢放下了“架子”,学会了“接地气”——晚年与江德福成为“酒友”,一起钓鱼、聊天,甚至会说“粗话”。他的转变,藏着“时代的印记”,也藏着“爱情让人柔软”的真相。

主题:爱情是“柴米油盐”,婚姻是“彼此成全”

《父母爱情》的核心,从来不是“歌颂爱情”,而是“拆解爱情与婚姻的真相”——它用江德福与安杰的半生,告诉我们:爱情不是“一见钟情”的激情,而是“日复一日”的相守;婚姻不是“完美契合”的童话,而是“彼此成全”的修行。

1. 爱情:藏在“不完美”里

江德福与安杰的爱情,从来不是“完美匹配”——他们出身不同、习惯不同、性格不同,甚至在很多事情上“三观不合”。可正是这些“不完美”,让他们的爱情更真实:会吵架,却不会记仇;会抱怨,却不会放弃;会嫌弃对方的缺点,却也会为对方的优点心动。

他们的故事告诉我们:真正的爱情,不是“找到一个完美的人”,而是“学会欣赏不完美的彼此”;不是“永远不吵架”,而是“吵完架后,还愿意为对方做饭、洗衣,一起过明天”。爱情,就藏在那些“不完美”的细节里——是江德福为安杰泡的咖啡,是安杰为江德福熨的军装,是两人拌嘴后,谁也不记仇的“一笑而过”。

2. 婚姻:是“彼此成全”的修行

江德福与安杰的婚姻,是一场“彼此成全”的修行。江德福因为安杰,慢慢变得“精致”——学会了讲卫生、懂情调,甚至在晚年,会陪安杰看“言情小说”;安杰因为江德福,慢慢变得“接地气”——学会了做家务、包容别人,甚至在困难时期,能放下“大小姐架子”,跟江德福一起“吃粗粮”。

他们的婚姻,没有“谁改变谁”,只有“谁成全谁”:江德福成全了安杰的“小情调”,让她在那个“讲成分”的年代,依然能保持“体面”;安杰成全了江德福的“大男子主义”,让他在战友面前,永远有“面子”。婚姻的真谛,从来不是“改变对方”,而是“接纳差异,彼此成就”——你让我成为更好的我,我也让你成为更好的你。

3. 岁月:是爱情最好的“酿酒师”

《父母爱情》最动人的,是它展现了“岁月对爱情的滋养”。几十年的时光,没有磨平两人的感情,反而让爱情像“老酒”一样,愈发醇厚。年轻时的拌嘴,成了晚年回忆里的“趣事”;年轻时的迁就,成了晚年依赖里的“习惯”;甚至年轻时的“不完美”,也成了晚年彼此眼中的“可爱”。

当江德福与安杰老了,坐在院子里看海,安杰说“这辈子嫁给你,我不亏”,江德福笑着说“我也不亏”——这句话,没有华丽的辞藻,却比任何誓言都更动人。岁月是最好的“酿酒师”,它把爱情里的激情、争吵、迁就,都酿成了“亲情”,酿成了“分不开的依赖”,酿成了“一辈子的相守”。

结语:《父母爱情》,不止是一部剧,更是“过日子的教科书”

《父母爱情》播完多年,依然被观众反复回味,因为它讲的不是“别人的故事”,而是“我们父母的故事”,是“每一个普通家庭的故事”。它没有狗血剧情,没有激烈冲突,却用最质朴的镜头,告诉我们:爱情是什么,婚姻是什么,日子是什么。

它像一本“过日子的教科书”,告诉年轻人:爱情不是“风花雪月”,而是“柴米油盐”;婚姻不是“童话”,而是“两个人一起,把日子过好”。它也告诉我们:最好的爱情,是“老来多健忘,唯不忘相思”;最好的婚姻,是“你陪我变老,我陪你到最后”。

当我们再想起江德福与安杰的故事,想起青岛岛上的海风,想起海军大院的烟火,或许会明白:《父母爱情》留给我们的,不只是一段动人的爱情,更是一种“过日子的智慧”——接纳不完美,彼此成全,在柴米油盐里,把平凡的日子,过成最动人的史诗。