《隐秘的角落》:在夏日阴影里,剖开人性的褶皱

在国产悬疑剧的创作突破中,《隐秘的角落》从未止步于“破解凶案”的表层快感。它像一场潮湿黏腻的南方盛夏,用湛江的海风、老旧的居民楼、少年宫的爬山虎,将三个孩子的暑假与一场谋杀案牢牢缠绕。没有绝对的“好人”与“坏人”,只有被欲望、恐惧、孤独推着走的普通人——张东升的“爬山梗”背后是婚姻与事业的双重崩塌,朱朝阳的“学霸光环”下藏着原生家庭的创伤,普普的“纯真外表”里裹着生存的执念。当镜头掠过孩子们手中的相机、冰箱里的牛奶、山顶的朝阳,我们看到的不只是一个悬疑故事,更是一幅关于“人性如何在光明与阴影间挣扎”的细腻画卷,每一处细节都藏着对“善与恶”的叩问。

叙事:以“日常”织密悬疑,让恐惧藏在烟火气里

《隐秘的角落》最精妙的叙事,在于它摒弃了悬疑剧常见的“强冲突”套路,转而用“日常化”的细节铺陈危机。它没有刻意制造血腥场面,却让每个生活化的场景都透着寒意——张东升陪岳父母爬山时递水的温柔、朱朝阳在饭桌上沉默地扒饭、普普轻声细语地说“我会听话”,这些看似平淡的瞬间,都在为后续的爆发埋下伏笔。这种“以日常织悬疑”的方式,让故事更具代入感,也让观众在熟悉的生活场景里,感受到“恐惧就在身边”的窒息感。

1. 双视角交织:成人的阴谋与孩子的秘密

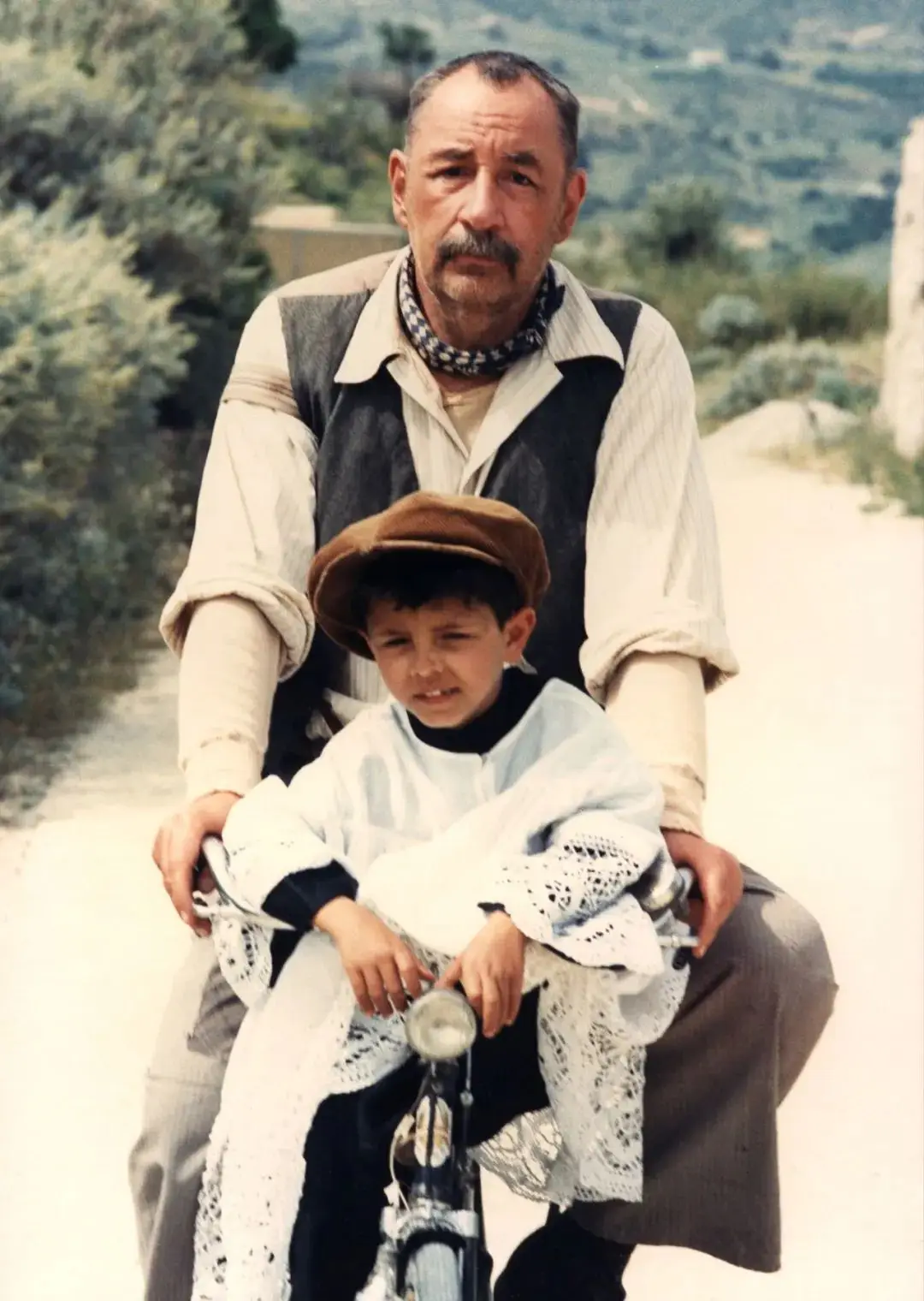

剧集以“张东升谋杀岳父母”开篇,却没有立刻展开追查,而是将镜头转向三个孩子:朱朝阳是成绩稳居第一的“留守少年”,父母离异后跟着母亲生活,沉默寡言;严良是刚从福利院跑出来的“野孩子”,带着父亲的旧友之女普普,想凑钱给普普弟弟治病。一次偶然的机会,三个孩子在山顶游玩时,用相机意外拍下了张东升的杀人过程——从此,成人的“杀人阴谋”与孩子的“秘密计划”形成了两条交织的叙事线。

张东升的视角里,是“掩盖罪行”的步步为营:他假装悲痛处理岳父母后事,对妻子隐瞒真相,却在发现相机里的视频后,开始对孩子们软硬兼施;他看似温和,却在妻子提出离婚时,又制造了“意外溺水”的假象,每一次犯罪都带着“被逼无奈”的伪装。

孩子们的视角里,是“用视频勒索”的挣扎与失控:最初,他们只想用视频换30万救普普弟弟,却在与张东升的周旋中,逐渐卷入更深的漩涡——朱朝阳为了维护自己的“好学生”形象,隐瞒了妹妹朱晶晶坠楼的真相;严良想保护普普,却一次次被现实逼到绝境;普普看似单纯,却在关键时刻说出“她摔下去了”,让朱朝阳的秘密永远藏进了角落。

两条线索相互拉扯,没有明确的“正义方”,只有“各怀心事”的参与者。这种“双视角”叙事,让悬疑感不止来自“谁是凶手”,更来自“人性如何在欲望中沉沦”——张东升的恶,藏在“好女婿”“好老师”的面具下;孩子们的善,在生存压力与秘密的裹挟中,慢慢生出了阴影。

2. 细节埋雷:每个“日常”都是伏笔

《隐秘的角落》的叙事密度,藏在无处不在的细节里。这些细节不是“炫技”,而是“人性的注脚”,让故事的逻辑更严密,也让人物的行为更合理:

- 相机与视频:作为串联全剧的核心道具,相机不仅记录了谋杀案,更记录了孩子们的秘密。第一次拍视频时,朱朝阳犹豫着按下快门,暗示他“既想揭露真相,又怕惹麻烦”的矛盾;最后视频被删除,象征着“秘密被永远掩盖”,也暗示了朱朝阳的“黑化”。

- 牛奶与鸡蛋:朱朝阳母亲周春红对他的“过度控制”,体现在每天早上逼他喝牛奶、吃鸡蛋——牛奶凉了要加热,鸡蛋必须吃完,哪怕朱朝阳已经吃饱。这种“以爱为名的压迫”,是朱朝阳性格孤僻、渴望掌控的根源,也为他后来隐瞒真相、维护自己形象埋下伏笔。

- 朱晶晶的坠楼:剧中没有直接拍朱朝阳是否推了朱晶晶,却通过细节暗示真相:普普在信里说“她要摔下去了”,“要”字暗示朱朝阳有过犹豫;朱朝阳衣服上的污渍、事后不敢回家的恐惧,以及最后对父亲说“我没推她”时的眼神闪躲,都让“真相”藏进了“隐秘的角落”,留给观众无尽的想象。

这些细节让叙事摆脱了“非黑即白”的简单逻辑,也让“悬疑”从“案件本身”转向“人性的复杂性”——每个日常场景都可能藏着秘密,每个人的行为背后都有不为人知的动机。

人物:不是“善恶符号”,是被现实推着走的“普通人”

《隐秘的角落》最打动人的,是它塑造的“非典型人物”。剧中没有“完美的英雄”,也没有“纯粹的恶魔”,每个人都是“善恶交织”的复合体——他们的选择,不是“天生的坏”,而是被原生家庭、生存压力、情感缺失逼到绝境后的“无奈之举”。

1. 张东升:“老实人”的黑化,是绝望的反噬

张东升是全剧最复杂的“反派”,却也是最让人心疼的角色。他是少年宫的数学老师,性格温和,对妻子百依百顺,对岳父母恭恭敬敬,却活成了“家庭里的外人”——妻子想离婚,岳父母支持女儿,亲戚嘲笑他“上门女婿没出息”,连工作也只是“临时编制”。他的人生,就像他教的数学题,看似有解,实则早已陷入死局。

第一次杀人,是他“挽回婚姻”的最后尝试——他陪岳父母爬山,在山顶问“我还有机会吗”,岳父母的沉默,让他彻底绝望,于是推下了两人。这一次犯罪,像打开了潘多拉的魔盒,此后,他为了掩盖罪行,又杀了妻子、王立(朱晶晶的舅舅),甚至想对孩子们下手。

可他的“恶”里,藏着未泯的善:他会给普普买汉堡,会在普普哮喘发作时送她去医院,会在最后时刻犹豫是否要杀朱朝阳。他不是“天生的恶魔”,而是“被现实逼疯的老实人”——他的黑化,是对“不被爱、不被尊重”的反噬,是对“人生失控”的极端反抗。当他最后被警察击毙时,手里还攥着妻子的头发,这个细节道尽了他的悲剧:他终其一生,都在渴望爱与认可,却用错了方式,最终走向毁灭。

2. 朱朝阳:“学霸”的蜕变,是原生家庭的创伤

朱朝阳是全剧的“隐形主角”,他的成长轨迹,是“好孩子如何走向隐秘角落”的缩影。他是外人眼中的“完美学霸”,成绩第一,听话懂事,却活在“情感真空”里:父亲朱永平再婚,对他忽冷忽热,每次见面都只是“给钱、买东西”,从不关心他的内心;母亲周春红把所有希望寄托在他身上,却用“控制”代替“关爱”,不允许他有自己的朋友,不允许他表现出“不开心”。

这种“缺爱”让他极度渴望“被认可”,也让他养成了“隐忍、多疑、掌控欲强”的性格。严良和普普的出现,让他第一次感受到“朋友的温暖”,却也让他卷入了谋杀案的漩涡。

朱晶晶的坠楼,是他性格转变的关键。他最初可能只是“想教训妹妹”,却在争执中导致朱晶晶坠楼。为了维护自己的“好学生”形象,为了不让父亲失望,他选择了隐瞒真相——从此,他的“善”开始褪色,“恶”的种子慢慢发芽:他故意引导张东升杀王立,他删除相机里的关键视频,他在父亲死后,对警察说“我没推她”,甚至在最后,用普普的信“洗白”自己。

朱朝阳的悲剧,不是“天生坏种”,而是“原生家庭的创伤”。他的“学霸光环”下,藏着的是“不被爱、不被理解”的孤独,是“想成为父亲骄傲”的执念。他的蜕变,让我们看到:一个孩子的成长,需要的不是“成绩第一”,而是“被看见、被接纳”——否则,再完美的“好孩子”,也可能在隐秘的角落里,长出黑暗的枝芽。

3. 严良&普普:“孩子”的挣扎,是生存的无奈

严良和普普,是两个“被命运抛弃的孩子”,他们的“善”与“恶”,都源于“生存的无奈”。

严良是个“野孩子”,父亲入狱后被送进福利院,为了给普普弟弟凑钱治病,他带着普普逃出福利院,闯进了朱朝阳的生活。他看似“叛逆”,却有着强烈的正义感:他想用视频勒索张东升,却坚持“只拿30万,不多要”;他想保护普普,却一次次被现实打脸;他最后想把视频交给警察,却被朱朝阳阻止。他的挣扎,是“想做个好人,却不得不做坏事”的无奈——他的世界里,没有“对错”,只有“能不能活下去”。

普普是全剧最“令人心疼”的角色。她看似“纯真可爱”,却有着超乎年龄的“早熟与隐忍”:她会说“我会听话”,会帮朱朝阳隐瞒秘密,会在关键时刻说出“她摔下去了”。她的“早熟”,是被“弟弟生病、无家可归”的现实逼出来的——她知道自己“寄人篱下”,所以要懂事;她知道严良不容易,所以要帮他;她甚至知道朱朝阳的秘密,却选择“不说破”,因为她怕失去“唯一的朋友”。

严良和普普的存在,让剧集的“人性探讨”更具温度——他们不是“工具人”,而是“被现实伤害的孩子”。他们的善,是黑暗里的微光;他们的恶,是生存压力下的本能。他们的故事告诉我们:孩子的世界,从来不是“非黑即白”,当成人世界的阴影笼罩下来,他们也会在善与恶之间,艰难地做出选择。

主题:光明与阴影共存,每个“隐秘角落”都藏着人性的真相

《隐秘的角落》的核心,从来不是“破案”,而是“探讨人性的复杂性”——它用张东升、朱朝阳、严良、普普的故事,告诉我们:每个人的心里,都有一个“隐秘的角落”,那里藏着欲望、恐惧、孤独,也藏着未泯的善。光明与阴影,从来不是对立的,而是共存的;善与恶,也不是绝对的,而是可以相互转化的。

1. 原生家庭:人性的“底色”,藏在童年的阴影里

剧中每个人的性格与选择,都能在原生家庭里找到根源:张东升的“讨好型人格”,源于“不被认可”的成长经历;朱朝阳的“隐忍与掌控欲”,源于母亲的“过度控制”与父亲的“情感忽视”;严良的“叛逆与正义感”,源于父亲的“入狱”与福利院的“冷漠”;普普的“早熟与懂事”,源于“家庭变故”与“寄人篱下”。

这些原生家庭的创伤,像一道道“隐形的伤疤”,影响着他们的人生选择——张东升用“杀人”来挽回失控的人生,朱朝阳用“隐瞒”来维护完美的形象,严良用“勒索”来保护想保护的人,普普用“懂事”来换取生存的机会。剧集没有“批判原生家庭”,而是客观地展现“原生家庭对人的影响”——它让我们意识到:一个人的成长,需要“爱与尊重”的滋养;否则,童年的阴影,可能会变成心里的“隐秘角落”,在未来的某一天,开出黑暗的花。

2. 欲望与选择:善与恶的“开关”,在自己手里

剧中的每个人,都面临着“欲望与选择”的考验:张东升渴望“爱与认可”,却选择了“杀人”;朱朝阳渴望“被关注”,却选择了“隐瞒”;严良渴望“救普普弟弟”,却选择了“勒索”;普普渴望“有个家”,却选择了“帮朱朝阳隐瞒”。

这些选择,没有“绝对的对与错”,只有“不同的后果”——张东升的选择,让他走向毁灭;朱朝阳的选择,让他永远活在秘密里;严良的选择,让他陷入危险;普普的选择,让她成为“秘密的一部分”。剧集想告诉我们:欲望本身没有错,错的是“实现欲望的方式”;善与恶的“开关”,从来不在别人手里,而在自己手里——你可以选择被欲望吞噬,也可以选择守住内心的善。

3. 光明与希望:哪怕有阴影,也不要放弃“向上爬”

尽管剧集充满了“黑暗与压抑”,却在结尾留下了“光明与希望”的伏笔:严良最后想把视频交给警察,说明他没有被黑暗吞噬;普普的弟弟得到救治,说明“善良终有回报”;朱朝阳虽然隐瞒了真相,却在最后读普普的信时,眼里泛起了泪光,暗示他“内心的善还在”。

剧集的主题曲《小白船》,更是“光明与阴影”的隐喻——“小白船,飘呀飘”,既像孩子们在黑暗中寻找方向,也像每个人在人生的海洋里,在光明与阴影间挣扎前行。它告诉我们:哪怕心里有“隐秘的角落”,哪怕人生充满了挫折与痛苦,也不要放弃“向上爬”的希望;哪怕世界不完美,也要守住内心的善,因为只有这样,才能在黑暗中,找到属于自己的光明。

结语:《隐秘的角落》,不止是一部悬疑剧,更是一面“人性的镜子”

《隐秘的角落》播完后,很多观众说“看完心里发毛,却又忍不住反复回味”。这部剧的力量,不在于它有多“烧脑”,而在于它有多“真实”——它没有回避人性的黑暗,也没有夸大人性的光明,而是客观地展现“每个人心里的隐秘角落”。

它不止是一部悬疑剧,更是一面“人性的镜子”——它让我们看到:自己心里,是否也有“未被察觉的欲望”?是否也有“不敢面对的秘密”?是否也在“善与恶之间,做过艰难的选择”?

当我们看完剧,再想起湛江的盛夏、山顶的朝阳、孩子们手中的相机,或许会明白:每个人的心里,都有一个“隐秘的角落”,但重要的不是“角落有多黑暗”,而是“我们是否愿意,朝着光明的方向,一步一步向前走”。这,才是《隐秘的角落》最想传递的“真相”。