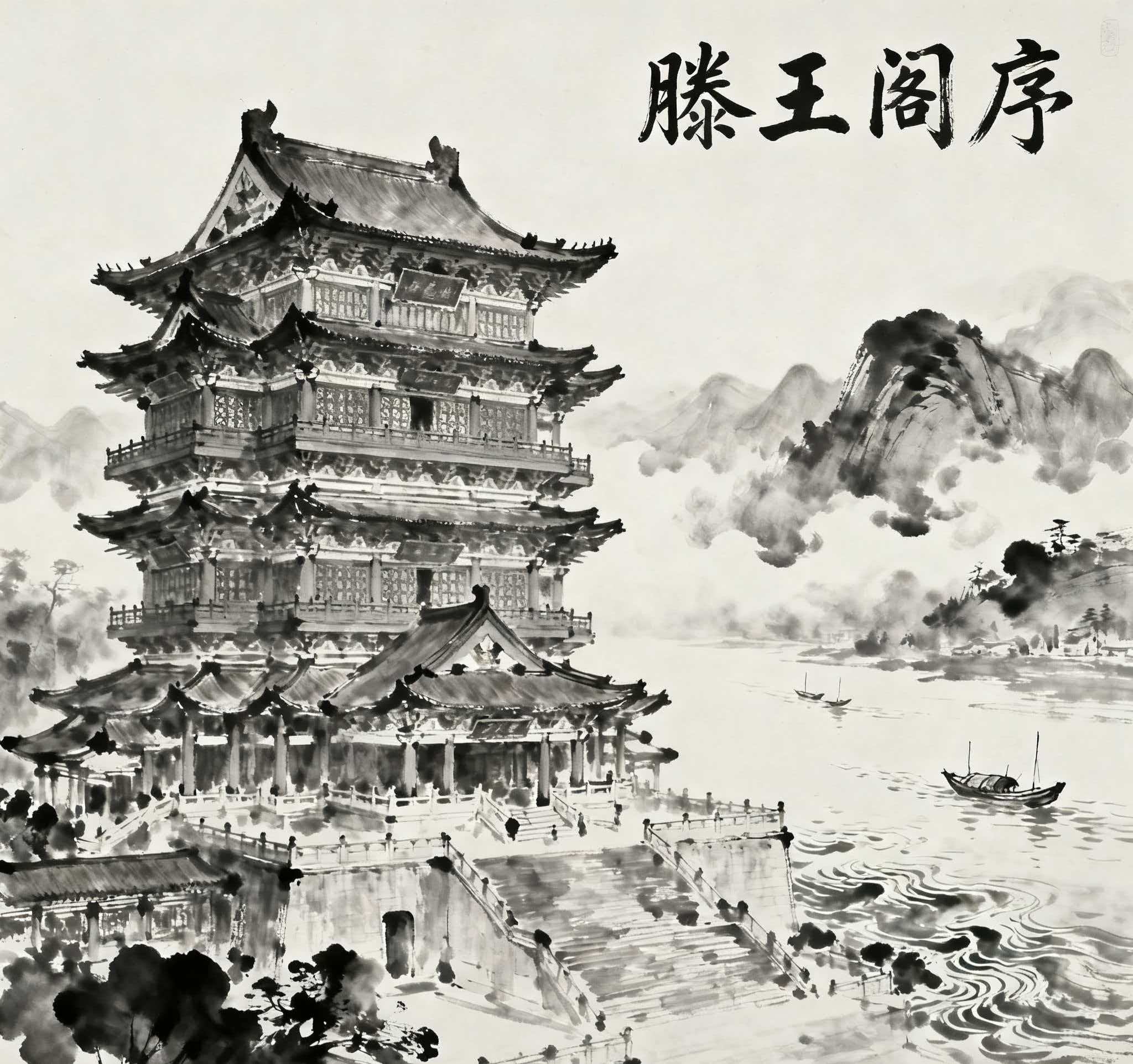

洞庭湖畔的忧乐情怀——品《岳阳楼记》

范仲淹的《岳阳楼记》,是北宋散文的传世经典,更是一篇熔山水之壮阔、览物之情思与家国之胸怀于一炉的千古绝唱。庆历六年,范仲淹因推行“庆历新政”受挫被贬邓州,好友滕子京重修岳阳楼并寄来画作,他虽未亲登岳阳楼,却以笔为舟,在文字中勾勒洞庭盛景,更以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的呐喊,为中国文人树立了精神丰碑。

一、笔墨间的洞庭气象:一楼一湖的万千景致

《岳阳楼记》开篇便以简洁的叙事铺垫背景:“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。”寥寥数语,既交代了作记缘由,也暗含对滕子京“贬谪却能勤政”的赞赏,为后文的抒情议论埋下伏笔。

文章的核心写景部分,以“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千”总括岳阳楼之壮阔——洞庭湖像含着远山、吞吐长江,水波浩荡、无边无际,早晚阴晴变化,景色千变万化。这短短二十二字,没有细描却尽显洞庭的雄浑气魄,让人未登楼已见其势。

紧接着,范仲淹以“淫雨霏霏”与“春和景明”两种极端景象,展现岳阳楼的“阴晴之变”,更暗合“览物之情”的不同。阴雨天时,“淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼”,冷寂、萧瑟的景象,引发出“去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣”的悲戚之情;而晴朗时,“春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极”,明媚、祥和的画面,又带来“心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣”的畅快之感。

一悲一喜的对照,不仅写出了洞庭景色的万千变化,更巧妙地引出“览物之情,得无异乎”的追问,为后文跳出“个人情志”、升华至“家国胸怀”做好了铺垫。

二、文字里的忧乐哲思:从“个人情志”到“天下胸怀”的升华

《岳阳楼记》的深刻,从不只在于描摹洞庭美景,更在于范仲淹在“悲喜之情”的基础上,提出了超越个人境遇的精神追求,让文章的境界瞬间拔高。

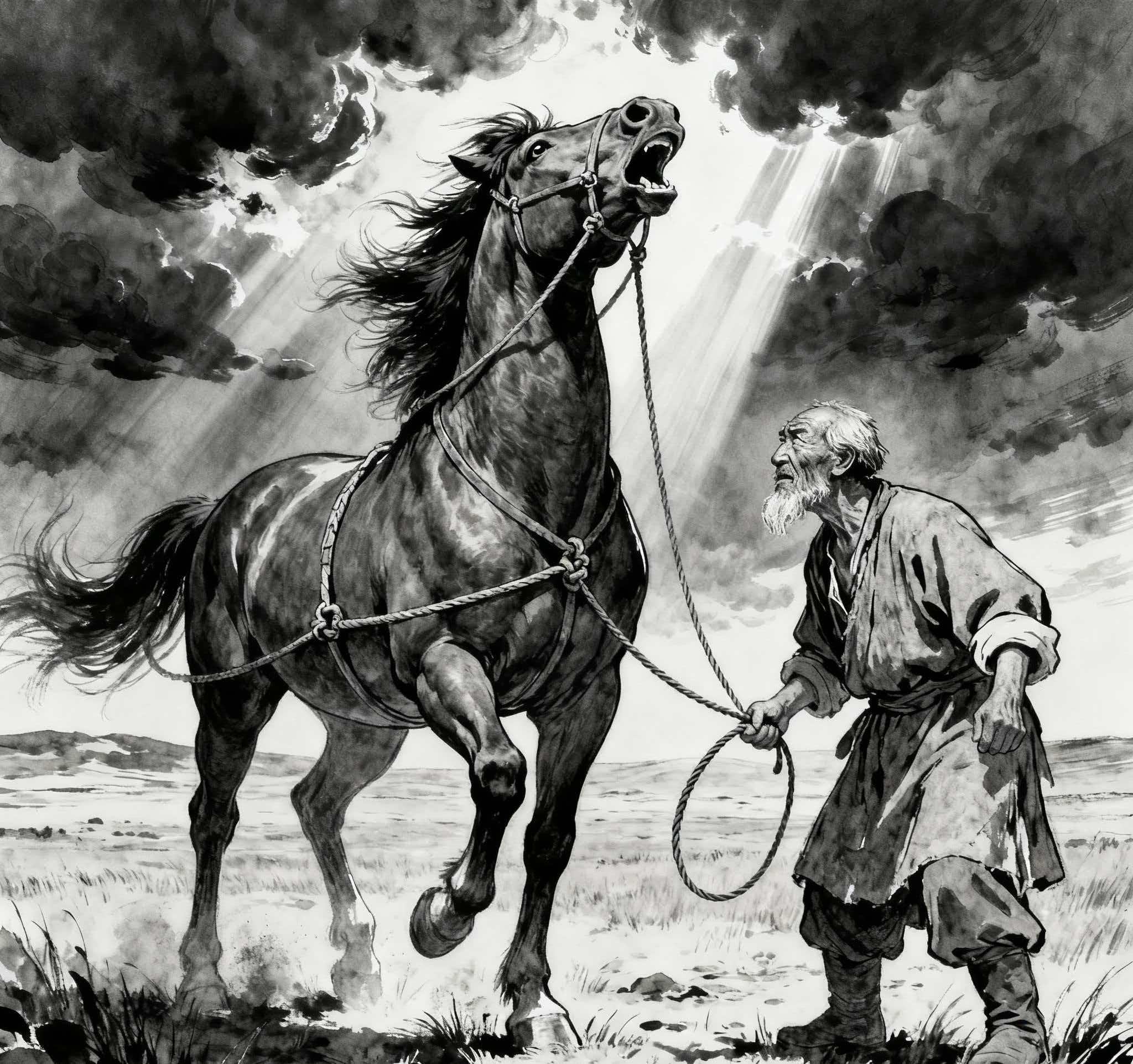

当常人因景色变化而或悲或喜时,范仲淹却明确提出“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲”——古代品德高尚的人,不会因外物的好坏、自己的得失而或喜或悲。这既是对“览物之情”的否定,也是对“仁人之心”的定义:真正的君子,心中有更宏大的追求,不会被个人情绪左右。

这份追求,便是“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”——在朝廷做官时,担忧百姓的疾苦;被贬谪到边远地方时,担忧君主是否贤明。无论身处何种境遇,“忧”的核心始终是“天下”,而非个人。最终,范仲淹以一句振聋发聩的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”收束全文,将“忧”与“乐”的境界推向极致:把天下人的忧愁放在前面,把天下人的快乐放在后面。

这份情怀,绝非空泛的口号。范仲淹一生践行“忧乐精神”:推行新政时,他不顾个人安危,力革弊政;被贬地方时,他仍心系百姓,兴修水利、兴办教育。《岳阳楼记》中的文字,正是他一生品格的写照——即便身处逆境,也从未放弃对家国的担当。

三、千年回响:中国人的“忧乐情怀”传承

《岳阳楼记》之所以能流传千年,成为中国文人的精神图腾,在于它精准捕捉了中国人心中“以天下为己任”的价值追求,这份“忧乐情怀”,跨越时代,从未褪色。

在古代,“先天下之忧而忧”是文天祥“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的忠贞,是杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的悲悯;在近代,它是林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的担当,是谭嗣同“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的壮烈;在当代,它是无数科研工作者隐姓埋名、为国攻关的坚守,是基层干部扎根一线、为民服务的付出。

即便对普通人而言,“忧乐情怀”也并非遥不可及——它是面对社会问题时的一份关注,是帮助他人时的一份善意,是在岗位上尽职尽责的一份坚守。《岳阳楼记》提醒我们:个人的喜怒哀乐,终究要与更广阔的世界相连,唯有心怀“天下”,生命才有更厚重的意义。

如今,岳阳楼仍矗立在洞庭湖畔,俯瞰着千年的潮起潮落;而《岳阳楼记》中的文字,早已超越了一篇“记文”的范畴,成为融入中国人骨血的精神基因。它告诉我们:真正的君子,从不为个人得失而悲喜,只为天下苍生而忧乐——这份情怀,便是中国人最珍贵的精神财富。