大汉雄风:铸就华夏文明根基的四百年辉煌

汉朝(公元前202年-公元220年),作为中国历史上首个实现长期稳定的大一统王朝,上承秦朝制度遗产,下启后世文明范式,分为西汉(前202年-公元8年)与东汉(25年-220年),中间历经王莽“新朝”短暂中断,享国四百余年。它不仅让“汉”成为中华民族的核心称谓,更以政治、经济、文化、军事的全方位突破,构建了华夏文明的基本框架,其影响力穿越千年,至今仍是中华文明的重要精神符号。

一、王朝奠基:从布衣建国到文景之治的休养生息

1. 西汉建立:乱世后的制度探索

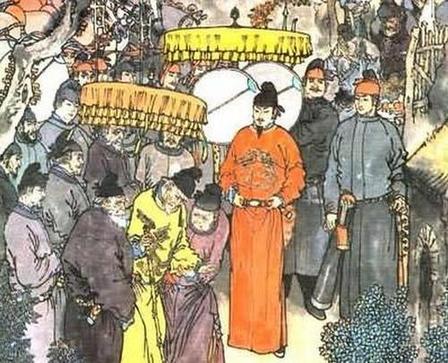

秦末暴政引发全国起义,沛县亭长刘邦率义军崛起,历经“鸿门宴”的惊险、“楚汉相争”的苦战,于公元前202年在垓下击败项羽,在定陶称帝,后定都长安(今陕西西安),史称西汉。刘邦称帝后面临的首要问题,是如何在秦亡的教训中构建统治体系:

- 制度融合:摒弃秦朝纯粹的郡县制,推行“郡国并行制”——在中央直接控制的关中、关东核心区域设郡县,由中央派官治理;对功臣、宗室分封诸侯国(如韩信封楚王、刘肥封齐王),以安抚势力、巩固统治。但这一制度也埋下隐患:诸侯国拥有兵权、财权,逐渐成为中央的威胁。

- 汉初国策:面对秦末战乱导致的“户口减半、田野荒芜”,刘邦采纳萧何、曹参的建议,推行“黄老之学”的“无为而治”:废除秦朝严苛律法,减轻赋税(初期实行“十五税一”),释放奴婢,鼓励农耕,为王朝恢复元气奠定基础。

2. 文景之治:封建社会的首个“治世”

刘邦去世后,吕后虽短暂专权,但基本延续汉初国策;汉文帝刘恒(前180年-前157年在位)、汉景帝刘启(前157年-前141年在位)继位后,将“休养生息”推向极致,开创了中国历史上首个有明确记载的“治世”——文景之治:

- 经济宽松:汉文帝将赋税降至“三十税一”,甚至一度免除田租;开放山林川泽,允许百姓垦荒、渔猎,民间经济活力大幅提升。至景帝时期,国库充盈,“太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”,粮价稳定在每石数十钱,为后续汉武帝的扩张提供了坚实的物质基础。

- 政治宽和:汉文帝废除“连坐法”“肉刑”(如改黥刑为髡钳城旦舂、改劓刑为笞三百),减轻刑罚;重视吏治,任用廉吏(如张释之、冯唐),反对苛政。汉景帝则平定“七国之乱”(前154年)——以吴王刘濞为首的七个诸侯国因不满“削藩”起兵反叛,景帝派周亚夫率军三个月平定叛乱,随后废除诸侯国的治民权、兵权,将郡国并行制逐步过渡到中央集权,为西汉中期的稳定扫清障碍。

二、鼎盛时代:汉武帝的雄才大略与帝国扩张

汉武帝刘彻(前141年-前87年在位)是汉朝最具争议也最具影响力的帝王,他在位54年,以“罢黜百家,独尊儒术”统一思想,以“推恩令”巩固集权,以军事扩张开拓疆域,将汉朝推向鼎盛,也让华夏文明首次展现出“帝国气象”。

1. 政治集权:构建中央集权的成熟框架

- 解决诸侯问题:汉武帝采纳主父偃的建议,颁布“推恩令”——规定诸侯王死后,封地由所有子弟共同继承,而非仅嫡长子。这一政策看似“恩赏”,实则将诸侯国拆分为多个小侯国,势力逐渐削弱,最终无法与中央抗衡。此后,汉武帝又通过“酎金夺爵”(前112年),以诸侯贡献的祭祀黄金成色不足为由,废除106个侯国,彻底解决了汉初以来的诸侯割据问题。

- 改革官制:设立“内朝”(中朝)——由皇帝亲信的侍中、尚书等官员组成,直接参与决策;原有的丞相、御史大夫等“外朝”官员则沦为执行机构,削弱了丞相权力,加强了皇权对朝政的掌控。同时,建立“刺史制度”,将全国分为13个州部,每州派刺史监察地方官员与豪强,强化中央对地方的控制。

2. 经济改革:为帝国扩张“输血”

汉武帝时期,长期对外战争需要巨额财政支撑,他任命桑弘羊等推行一系列经济改革,将国家经济命脉收归中央:

- 盐铁官营:将食盐、铁器的生产与销售收归国家垄断,禁止民间经营。盐铁是当时的“战略物资”,官营后每年为朝廷带来巨额收入,同时避免豪强通过控制盐铁囤积财富、对抗中央。

- 均输平准:在全国设立“均输官”,负责转运地方贡品,避免运输浪费;设立“平准官”,在物价低时收购商品,物价高时抛售,稳定物价、打击商人囤积居奇,同时增加财政收入。

- 货币改革:废除地方铸造的货币,由中央统一铸造“五铢钱”(重量五铢,形制规整),通行全国。五铢钱质量稳定,成为西汉至隋朝的主要货币,沿用700余年,彻底解决了汉初货币混乱的问题。

3. 军事扩张:奠定中国古代疆域的基本框架

汉武帝的核心功绩之一,是打破了汉初对匈奴的“和亲”妥协,以军事力量重塑东亚格局:

- 北击匈奴:匈奴是汉初最大的边患,曾多次南下劫掠,甚至在“白登之围”(前200年)围困刘邦。汉武帝时期,国力充足,派卫青、霍去病率军多次北伐:前127年,卫青收复河套地区(设朔方郡);前121年,霍去病击败河西匈奴,夺取河西走廊(设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡);前119年,卫青、霍去病分兵深入漠北,大破匈奴主力,“匈奴远遁,而漠南无王庭”,彻底解除了匈奴对中原的威胁。

- 开拓西域:为联合西域各国夹击匈奴,汉武帝派张骞于前138年、前119年两次出使西域,打通了从长安经河西走廊、中亚到西亚的“丝绸之路”。此后,汉朝在西域设立“西域都护府”(前60年),将西域36国纳入管辖,正式将新疆地区纳入中国版图。

- 经略南方与东北:汉武帝派兵征服南方的南越国(今广东、广西、越南北部),设立南海、苍梧等九郡;征服西南夷(今云南、贵州),设立犍为、牂牁等郡;击败东北的朝鲜,设立乐浪、玄菟等四郡,将汉朝疆域扩展至空前规模。

三、王朝转折:从王莽篡汉到东汉复兴的治乱循环

1. 西汉衰落:外戚专权与社会危机

汉武帝晚年的“巫蛊之祸”(前91年)引发宫廷动荡,太子刘据自杀,朝政陷入混乱;此后,汉昭帝、汉宣帝虽有“昭宣中兴”(前87年-前49年),一度恢复国力,但汉元帝(前49年-前33年在位)后,皇权逐渐旁落,外戚势力崛起:

- 外戚专权:汉成帝时期,外戚王氏家族(太后王政君的家族)掌控朝政,王凤、王音、王莽等先后任大司马,垄断军政大权。

- 社会矛盾激化:土地兼并严重,豪强地主占有大量土地,农民失去土地后沦为流民或奴婢;赋税加重,加上自然灾害频繁,民间起义不断(如前18年的“郑躬起义”、前14年的“樊并起义”),西汉统治根基逐渐动摇。

2. 王莽篡汉:理想主义改革的失败

王莽是王政君的侄子,凭借外戚身份与“道德楷模”的形象(如散尽家财赈济灾民、礼贤下士)赢得民心,逐步掌握实权。公元8年,王莽废黜西汉末帝孺子婴,称帝建立“新朝”,西汉灭亡。

王莽称帝后,推行一系列激进改革,试图解决西汉的社会问题:

- 土地改革:将全国土地收归国有,称为“王田”,禁止买卖,按人口分配给农民;禁止买卖奴婢,试图遏制土地兼并与奴婢问题。

- 经济改革:推行“五均六筦”——在全国五大城市设立“五均官”,负责平抑物价、征收赋税;将盐、铁、酒、铸钱、山泽资源、赊贷等六项事业收归国家经营。

- 制度复古:仿照西周制度改革官制、地名,甚至改革货币(先后发行28种货币,形制混乱),试图恢复“周礼”中的理想社会。

但这些改革脱离实际:土地国有触动了豪强地主的利益,遭到激烈反抗;货币改革导致货币混乱,物价飞涨;行政效率低下,改革措施被地方官滥用,最终引发全国性混乱。公元17年,绿林起义(湖北)爆发;公元18年,赤眉起义(山东)爆发,新朝统治迅速崩溃。公元23年,王莽在长安被杀,新朝灭亡。

3. 光武中兴:东汉的建立与稳定

刘秀是汉高祖刘邦的九世孙,南阳豪强出身,在王莽末年随兄长刘縯起兵,加入绿林军。公元23年,刘秀在“昆阳之战”中以少胜多(率数千兵力击败王莽42万大军),声名鹊起;后兄长被杀,刘秀隐忍避祸,前往河北发展势力,逐步统一河北。

公元25年,刘秀在鄗城(今河北柏乡)称帝,仍以“汉”为国号,史称东汉,后定都洛阳(因洛阳在长安以东,故称东汉)。此后,刘秀率军击败赤眉军、平定关东豪强、消灭陇右隗嚣、蜀地公孙述等割据势力,于公元36年统一全国。

刘秀在位期间(25年-57年),推行“光武中兴”政策:

- 政治整顿:精简机构,裁减冗官(将西汉末年的100多个郡国合并为90多个,官员数量减少一半);抑制外戚、宦官势力,加强皇权;整顿吏治,严惩贪官污吏,任用廉吏。

- 经济恢复:释放奴婢,禁止虐待奴婢;实行“三十税一”,减轻农民负担;鼓励垦荒,修复水利(如修复黄河大堤),农业生产逐渐恢复。

- 文化宽松:重视儒学,在洛阳设立太学,推广儒家教育;尊重知识分子,招揽天下贤才,社会风气逐渐稳定。

四、文化与科技:塑造华夏文明的精神内核

汉朝不仅是政治、军事上的“帝国”,更是文化、科技上的“文明塑造者”——它确立了儒家思想的正统地位,开创了史学、文学的经典范式,取得了领先世界的科技成就,为华夏文明的延续与发展奠定了精神基础。

1. 思想统一:儒家思想成为正统

汉武帝之前,汉朝思想多元,黄老之学、法家思想、儒家思想并存;汉武帝时期,董仲舒在《举贤良对策》中提出“罢黜百家,独尊儒术”,主张以儒家思想为官方正统,同时融合法家、阴阳家思想(如“天人感应”“三纲五常”),形成适应中央集权的新儒学。

汉武帝采纳这一建议:在中央设立太学,以儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为教材,培养儒家人才;地方郡县设立学校,推广儒学教育;选拔官员以儒家学识为标准,从此儒家思想成为中国封建社会的正统思想,影响延续两千余年。

2. 史学与文学:开创经典范式

- 史学巅峰:西汉司马迁著《史记》,是中国第一部纪传体通史,记载了从黄帝到汉武帝时期约3000年的历史。《史记》以“本纪”记帝王、“世家”记诸侯、“列传”记名人、“表”记年代、“书”记制度,体例严谨,内容翔实,同时兼具文学性(如《项羽本纪》《史记·刺客列传》的叙事生动),被誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。东汉班固著《汉书》,是中国第一部纪传体断代史,记载了西汉一朝的历史,开创了“断代史”的体例,成为后世正史的范本。

- 文学繁荣:汉代文学的代表是汉赋与乐府诗。汉赋是一种铺陈华丽、气势恢宏的文体,代表作家有司马相如(《子虚赋》《上林赋》)、扬雄(《甘泉赋》)、班固(《两都赋》),其内容多描写帝王巡游、宫殿壮丽,体现了汉朝的“帝国气象”。乐府诗是汉朝官方采集的民间诗歌(由“乐府”机构负责采集),内容贴近民间生活,风格质朴,如《孔雀东南飞》(中国最长的叙事诗)、《木兰诗》(虽成书于北朝,但反映汉代军旅生活)、《十五从军征》(反映兵役之苦),成为中国古代诗歌的重要源头。

3. 科技成就:领先世界的突破

汉朝的科技成就不仅推动了当时的社会发展,更对世界文明产生了深远影响:

- 造纸术的改进:西汉时期已出现麻纸(如甘肃天水放马滩汉墓出土的麻纸),但质地粗糙,难以书写;东汉蔡伦(公元105年)改进造纸术,以树皮、破布、麻头、渔网为原料,制成质地轻薄、价格低廉的“蔡侯纸”。造纸术的改进使纸张取代竹简、丝帛成为主流书写材料,推动了文化传播,后经阿拉伯传入欧洲,对世界文明的发展产生了革命性影响。

- 天文学与地理学:东汉张衡是中国古代杰出的科学家,他发明了“浑天仪”(用于观测天体运行),提出“浑天说”(认为天是球形,地在中心),比西方“地圆说”早1000余年;他还发明了“候风地动仪”,是世界上最早的地震监测仪器,曾准确监测到公元138年陇西的地震。

- 医学与药学:东汉张仲景著《伤寒杂病论》,提出“辨证施治”的医学理论(根据患者的症状、体质制定治疗方案),奠定了中医临床学的基础,被后世尊为“医圣”;东汉华佗发明“麻沸散”(世界上最早的麻醉剂),可用于外科手术,同时创编“五禽戏”(模仿虎、鹿、熊、猿、鸟的动作,用于强身健体);《神农本草经》成书于东汉,是中国第一部药学专著,记载了365种药物的性味、功效,奠定了中医药学的基础。

五、王朝终结:东汉末年的分裂与三国序幕

东汉中期后,皇权再次旁落,外戚与宦官交替专权,成为王朝衰落的“加速器”;加之土地兼并、自然灾害频发,最终引发大规模农民起义,推动王朝走向灭亡。

1. 外戚与宦官专权:朝政的腐败与混乱

东汉自汉和帝(88年-105年在位)后,皇帝多为幼年继位(如汉殇帝继位时仅百日、汉安帝继位时13岁),太后临朝听政,依赖外戚掌权;皇帝成年后,又依靠宦官铲除外戚,宦官进而专权,形成“外戚-宦官”交替专权的恶性循环:

- 外戚专权代表:汉和帝时期的窦氏、汉安帝时期的邓氏、汉顺帝时期的梁氏(梁冀任大将军20余年,权倾朝野,毒死汉质帝)。

- 宦官专权代表:汉桓帝(146年-167年在位)时期的“五侯”(单超、徐璜等五名宦官因铲除梁冀被封侯)、汉灵帝(168年-189年在位)时期的“十常侍”(张让、赵忠等十名宦官掌控朝政,灵帝甚至称“张常侍是我父,赵常侍是我母”)。

外戚与宦官的争斗导致朝政腐败:官员选拔靠贿赂(如灵帝时期公开卖官,“三公”职位标价千万钱),赋税加重,百姓生活困苦;同时,他们纵容豪强地主兼并土地,流民数量激增,社会矛盾达到临界点。

2. 黄巾起义:动摇东汉统治的根基

公元184年,巨鹿人张角以“太平道”为号召,发动大规模农民起义——黄巾起义。张角提出“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”的口号,组织数十万农民(头裹黄巾,故称“黄巾军”),分三路进攻洛阳及各地重镇。

黄巾起义虽在一年内被东汉军队与地方豪强联合镇压(如皇甫嵩、朱儁率军平叛),但它彻底动摇了东汉的统治根基:为镇压起义,东汉朝廷允许地方豪强招募私兵,形成了拥兵自重的军阀势力(如董卓、袁绍、曹操、刘备等);同时,中央对地方的控制彻底丧失,各地军阀开始割据混战。

3. 军阀割据与三国序幕

公元189年,外戚何进欲铲除宦官,召凉州军阀董卓入京,结果何进被宦官杀死,董卓入京后废黜汉少帝,立汉献帝,独揽朝政,引发全国不满。各地军阀以“讨伐董卓”为名起兵,形成“关东联军”,但联军各怀异心,最终解散,转而相互攻伐,中国历史正式进入军阀割据时代。

- 董卓之乱与迁都:董卓的残暴统治引发朝野反抗,他被迫焚烧洛阳,挟持汉献帝迁都长安(190年),致使洛阳城化为废墟,中原地区陷入更大混乱。192年,董卓被部将吕布刺杀,其旧部李傕、郭汜随即争夺权力,长安陷入战乱,汉献帝沦为傀儡,东汉皇权名存实亡。

- 群雄逐鹿与势力整合:此后,各地军阀展开激烈角逐:袁绍占据河北、青州,成为当时最强大的势力;曹操以“挟天子以令诸侯”(196年迎汉献帝至许昌)为政治优势,先后击败吕布、袁术,逐步统一中原;刘备以“汉室宗亲”身份招揽人才,虽早期颠沛流离,但在诸葛亮辅佐下,最终占据荆州、益州;孙权继承父兄基业,稳固江东(今长江中下游地区),形成三足鼎立的雏形。

- 东汉终结与三国开启:220年,曹操之子曹丕逼迫汉献帝禅位,定都洛阳,建立曹魏政权,标志着东汉正式灭亡。随后,刘备于221年在成都称帝,建立蜀汉;孙权于229年在建业(今南京)称帝,建立东吴,中国历史进入三国时期,大汉四百年的统治画上句号。

六、汉朝遗产:穿越千年的文明印记

汉朝虽已灭亡,但其留下的遗产深刻塑造了中国历史的走向,成为华夏文明不可分割的一部分:

1. 民族认同的奠定

汉朝通过长期的大一统统治、文化整合与对外交流,让“汉”从王朝名称转变为民族称谓。无论是北方抗击匈奴的凝聚力,还是丝绸之路沿线的文化辐射,都让生活在这片土地上的人民形成了共同的文化认同与民族意识,“汉族”从此成为中华民族的核心主体,这一身份认同延续至今。

2. 政治制度的范式

汉朝在秦朝制度基础上,完善了中央集权体制:“郡县制为主、分封制为辅”的地方治理模式,成为后世王朝的基本框架;“刺史制度”为地方监察体系提供了范本;“察举制”(汉代选拔官员的制度,由地方推荐品行端正的人才)虽在后期沦为门阀工具,但为隋唐科举制的诞生提供了思路。这些制度设计,构建了中国古代政治制度的核心逻辑,影响达两千余年。

3. 文化精神的传承

汉朝确立的儒家思想,不仅是古代中国的官方意识形态,更融入了社会伦理、价值观与日常生活(如“仁义礼智信”“忠孝节义”),成为塑造中国人精神世界的重要力量。此外,汉代的史学传统(《史记》《汉书》)、文学风格(汉赋、乐府诗)、科技精神(蔡伦造纸、张衡制仪),都成为华夏文明的文化符号,代代相传。

4. 疆域与对外交流的遗产

汉朝开拓的疆域,基本奠定了中国古代中原王朝的核心版图——河西走廊、西域(今新疆)、南方百越地区、东北辽东地区的纳入,让“中国”的地理概念从黄河流域扩展到更广阔的范围。而丝绸之路的开辟,不仅是古代东西方贸易的通道,更是文化、科技、宗教交流的桥梁:佛教经丝绸之路传入中国(东汉明帝时期,“永平求法”开启佛教东传),与儒家、道家融合,形成了中国特色的宗教文化;中原的丝绸、瓷器、冶铁技术传入西域乃至欧洲,西方的葡萄、苜蓿、佛教艺术传入中原,实现了古代世界的文明互鉴。

结语:大汉雄风的永恒回响

四百年汉朝,既有文景之治的休养生息、汉武帝的雄才大略、光武中兴的励精图治,也有外戚宦官专权的混乱、王莽改制的失败、末年割据的纷争。它不是一个完美的王朝,却以“大一统”的格局、“开拓进取”的精神、“兼容并蓄”的文化,为华夏文明注入了强大的生命力。

从“犯我强汉者,虽远必诛”的豪情(西汉陈汤语),到“丝绸之路”上的驼铃声响;从《史记》中“究天人之际,通古今之变”的史学追求,到蔡伦纸上书写的文明篇章,汉朝的印记早已深深镌刻在中华民族的历史基因中。即便王朝落幕,“大汉雄风”仍是中国人心中的精神图腾,它所代表的统一、自强、包容的精神,至今仍在影响着中国的发展与未来。