张纯如:以笔为炬,照亮历史深渊的勇者

在人类历史的长河中,总有一些身影如星辰般闪耀——他们不畏惧黑暗的吞噬,不妥协于真相的掩埋,用生命的重量为被遗忘的苦难发声。华裔作家张纯如,便是这样一位“举火者”。她以柔弱的肩膀扛起还原历史真相的重担,在日本右翼势力的威胁与历史虚无主义的迷雾中,为南京大屠杀的受难者写下血泪证词,用36年的短暂人生,在人类良知的丰碑上刻下了不朽的印记。

一、故土记忆:一颗种子在异国土壤萌发

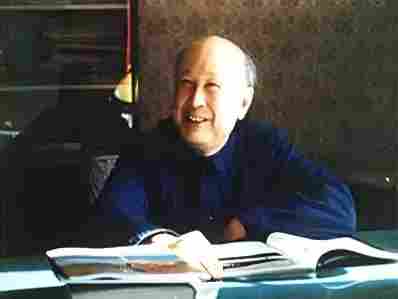

1968年3月28日,张纯如出生于美国新泽西州普林斯顿的一个华裔知识分子家庭。父亲张绍进是麻省理工学院的物理学博士,母亲张盈盈是生物化学博士,两人均为从中国台湾赴美深造的学者。在这个充满书香的家庭里,张纯如自幼便浸润在东方文化的熏陶中——饭桌上,父母总会提起遥远故土的历史,从甲午战争的屈辱到抗日战争的艰辛,那些夹杂着痛惜与悲愤的讲述,像细碎的星光,悄然落在她幼小的心田。

尤为深刻的是,家中长辈偶尔提及的“1937年南京”,总带着难以言说的沉重。彼时的张纯如尚未完全理解“屠杀”二字的重量,却记住了长辈眼中的泪光:“那是一场不该被忘记的灾难,可很多人已经忘了。”这句叹息,如同一颗种子,在她心中埋下了对历史真相的好奇与追问。

童年时期的张纯如,已展现出对文字的敏锐与热爱。她常常抱着笔记本穿梭在校园里,记录下看到的风景、听到的故事,甚至尝试撰写短篇故事。中学时,她在作文中写道:“文字不只是用来表达情绪的工具,更应该成为记录真实、唤醒良知的桥梁。”这份对文字的敬畏与责任感,为她日后的写作之路埋下了伏笔。大学期间,张纯如就读于伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,主修新闻学与政治学,系统的专业训练让她学会了用严谨的视角观察社会、用客观的笔触记录事实,也让她愈发坚定了“用文字为正义发声”的理想。

二、直面黑暗:一张照片点燃的抗争之路

1994年12月,26岁的张纯如在加州旧金山的一个历史档案馆里,偶然看到了一组尘封的黑白照片——那是1937年南京大屠杀期间,外国传教士和摄影师冒死拍下的影像:被日军刺死的婴儿、倒在血泊中的平民、被侮辱后杀害的妇女……照片上的每一个细节,都像一把锋利的刀,狠狠扎进她的心脏。

“我站在那里,浑身发冷,眼泪止不住地流。”多年后,张纯如在采访中回忆起那一刻,声音仍带着颤抖,“我从小听长辈说起南京的灾难,却从未想过它如此惨烈。可更让我愤怒的是,在西方世界,几乎没有人知道这段历史——人们熟知希特勒的罪行,却对日军在南京的暴行一无所知;甚至有日本政客和学者,公然否认这场屠杀的存在。”

那一刻,张纯如心中的种子彻底破土而出。她意识到,自己必须做些什么——不是为了个人的名利,而是为了30万枉死的南京同胞,为了被掩盖的历史真相,为了不让类似的悲剧在人类社会重演。她当即下定决心:撰写一本全面记录南京大屠杀的英文著作,让西方世界听见南京的哭声,让历史的真相穿透谎言的迷雾。

三、艰难跋涉:在史料与血泪中拼凑真相

撰写《南京大屠杀》的过程,是一场长达三年的“艰难跋涉”。为了确保书中内容的真实性与客观性,张纯如放弃了稳定的工作,全身心投入到资料收集与实地调研中,为此付出了常人难以想象的代价。

1. 跨越国界的史料搜集

张纯如深知,要让西方读者信服,必须依靠无可辩驳的一手资料。她穿梭于美国、中国、日本的档案馆与图书馆,翻阅了数千份尘封的文献:包括美国国会图书馆收藏的《拉贝日记》副本、英国外交部档案中关于南京大屠杀的报告、日本陆军省遗留的作战日志,以及中国第二历史档案馆保存的幸存者证词。

在查阅资料的过程中,张纯如常常被史料中的细节刺痛。她曾在日记中写道:“今天读到一份传教士的报告,里面记录了日军将婴儿抛向空中,用刺刀接住的场景。我坐在图书馆里,双手发抖,连字都写不下去。可我不能停下来——这些文字,是30万同胞的血泪,我必须把它们整理出来,让更多人看到。”

为了获取更全面的信息,张纯如还联系了世界各地的历史学者与幸存者家属。她曾冒着严寒,驱车前往美国中西部的一个小镇,拜访一位当年在南京任教的美国传教士的后人,从对方手中接过了珍藏多年的书信与照片;她也曾通过越洋电话,与日本国内少数敢于正视历史的学者交流,了解日本右翼势力否认历史的背后逻辑。

2. 亲临南京的实地调研

1995年夏天,张纯如第一次踏上中国的土地,前往南京进行实地调研。彼时的南京正值酷暑,气温高达38℃,她却每天清晨就出门,前往当年的大屠杀遗址——挹江门、中山码头、南京安全区旧址(今南京师范大学随园校区),逐一核对史料中的地点与事件。

在南京期间,张纯如采访了10多位幸存的老人。每一位老人的讲述,都像一把重锤,敲打着她的心灵。其中一位名叫李秀英的老人,当年在南京安全区被日军刺伤37刀,侥幸存活下来,她拉着张纯如的手,颤抖着讲述自己的遭遇:“日军闯进房间时,我怀着孕,他们要侮辱我,我反抗,他们就用刺刀刺我……我以为自己死定了,可我想到肚子里的孩子,就拼命活下去。”张纯如握着老人满是皱纹的手,泪水夺眶而出,她在笔记本上郑重写下:“这些幸存者,是历史的活证人,他们的故事,必须被永远铭记。”

为了更深入地理解当时的历史背景,张纯如还走访了南京大屠杀纪念馆的研究人员,翻阅了馆内保存的实物证据——带血的衣物、日军使用的刺刀、刻有受害者名字的石碑。她甚至特意乘坐当年日军进城的路线,感受这座城市在历史创伤中的挣扎与坚强。

3. 顶住压力的坚持

在写作过程中,张纯如不仅要面对史料整理的艰辛,还要承受来自日本右翼势力的威胁。当日本右翼分子得知她正在撰写关于南京大屠杀的著作后,开始通过邮件、电话对她进行骚扰与恐吓,甚至有人威胁要“让她消失”。

与此同时,一些西方出版社也对她的选题表示担忧:“关于南京大屠杀的话题太沉重了,西方读者可能不感兴趣,而且会得罪日本的出版市场。”面对这些压力,张纯如从未动摇。她在给朋友的信中写道:“我知道这条路很难走,可如果我因为害怕威胁、担心销量而放弃,那我就对不起30万枉死的同胞。我必须写完这本书,这是我的责任。”

四、石破天惊:《南京大屠杀》唤醒西方良知

1997年12月,恰逢南京大屠杀60周年之际,张纯如的著作《南京大屠杀:被遗忘的二战浩劫》(*The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II*)由美国基本图书出版社正式出版。

这本书一经问世,便如同一颗重磅炸弹,在西方世界引发了巨大反响。书中以详实的史料、清晰的逻辑、震撼的细节,还原了日军在南京进行的集体屠杀、强奸、抢劫等暴行,揭露了这段被西方主流媒体长期忽视的历史真相。

1. 销量与口碑的双丰收

《南京大屠杀》出版后,迅速登上《纽约时报》畅销书排行榜,连续14周位居前列,累计印刷超过100次,被翻译成15种语言在全球发行。西方读者纷纷表示,这本书让他们“第一次了解到南京的悲剧”,“感受到了战争对平民的残酷摧残”。

美国历史学家唐纳德·金评价道:“张纯如的这本书,填补了西方二战史研究的空白。她用客观、冷静的笔触,将一段黑暗的历史呈现在读者面前,这不仅是对南京受难者的告慰,更是对人类良知的唤醒。”

2. 对日本右翼的有力反击

《南京大屠杀》的出版,让日本右翼势力恼羞成怒。他们一方面指责张纯如“编造历史”“抹黑日本”,另一方面试图通过各种手段压制这本书的传播——在日本,一些书店拒绝上架这本书,部分媒体甚至发表文章攻击张纯如。

面对这些攻击,张纯如毫不退缩。她多次接受西方媒体采访,用手中的史料反驳日本右翼的谎言。1998年,在一场电视辩论中,张纯如与日本驻美大使齐藤邦彦正面交锋。当齐藤邦彦试图淡化南京大屠杀的罪行时,张纯如当场拿出《拉贝日记》、日军士兵的家书等一手资料,厉声质问:“这些证据难道都是假的?30万南京同胞的生命难道不值得被铭记?”她的勇敢与坚定,让在场的观众深受触动,也让更多人看清了日本右翼否认历史的真面目。

五、生命的代价:为真相燃尽自己的光

《南京大屠杀》的成功,并没有让张纯如停下脚步。此后几年,她继续投身于历史真相的传播工作——她四处奔走演讲,足迹遍布美国、欧洲、亚洲的数十个城市;她参与制作关于南京大屠杀的纪录片,让更多人通过影像了解这段历史;她还开始撰写关于二战期间美国华裔士兵的著作,希望进一步挖掘被忽视的历史细节。

然而,长期的高强度工作、巨大的精神压力,以及日本右翼势力的持续骚扰,逐渐压垮了张纯如的身体与心理。为了撰写《南京大屠杀》,她长期沉浸在血腥、残酷的史料中,患上了严重的创伤后应激障碍(PTSD);日本右翼的威胁与攻击,让她时刻处于恐惧之中,甚至需要24小时有人保护;而新书的写作压力,进一步加剧了她的精神负担。

2003年,张纯如被诊断出患有抑郁症。在医生的建议下,她暂时放下工作,接受治疗。但即便如此,她心中仍牵挂着历史真相的传播——她在病床上写道:“我害怕的不是死亡,而是历史再次被遗忘。”

2004年11月9日,在与抑郁症抗争了一年多后,36岁的张纯如在加州洛斯盖多斯的一条公路旁,结束了自己的生命。她的座位上,放着一本尚未完成的手稿,以及一张写着“请记住南京”的纸条。

张纯如的离去,让全世界为之悲痛。南京大屠杀幸存者李秀英得知消息后,老泪纵横:“她是为南京人死的,我们永远不能忘记她。”美国前总统克林顿在悼词中称:“张纯如用她的生命,让世界记住了一段不该被遗忘的历史,她的勇气与良知,将永远激励着我们。”

六、精神不朽:被永远铭记的“举火者”

张纯如虽然离开了,但她用生命点燃的“火炬”,却从未熄灭。她的著作《南京大屠杀》至今仍是西方世界研究南京大屠杀历史的重要文献,影响了一代又一代读者;她的故事,成为了“铭记历史、反对战争、维护正义”的象征,激励着无数人投身于历史真相的传播与和平事业。

在南京,人们为张纯如树立了雕像,将她的名字刻在南京大屠杀纪念馆的“和平之墙”上;每年的11月9日,都会有来自世界各地的人来到她的墓前,献上鲜花,缅怀这位勇敢的“举火者”。在她的故乡美国,多所大学设立了以她命名的奖学金,鼓励学生关注人权与历史正义;她的父母也成立了“张纯如纪念基金会”,继续推进她未完成的事业。

张纯如曾说:“历史不仅是过去的事件,更是未来的教训。如果我们忘记了历史,就可能重蹈覆辙。”她用生命践行了这句话——她让南京大屠杀的真相不再被掩埋,让30万受难者的声音不再被忽视,更让人类社会记住了“和平”二字的重量。

如今,当我们翻开《南京大屠杀》,看到的不仅是一段黑暗的历史,更是一位勇者用生命书写的正义之歌。张纯如的名字,将永远与真相、良知、和平紧紧相连,在人类历史的长河中,永远闪耀。