(图片来源于网络,如侵权请声明)

公元627年,李世民改元“贞观”,开启了长达二十三年的治世篇章。此时的大唐,刚从隋末战乱的废墟中站起——人口锐减至不足三百万户,千里沃野沦为荒丘,流民四处漂泊。然而短短二十余年间,这片土地便呈现出“马牛布野,外户不闭”的盛景,粮价稳定在每斗两钱,四夷归附尊称李世民为“天可汗”。这场被后世誉为“贞观之治”的盛世,不仅重塑了华夏的繁荣,更构建了一套影响深远的治国范式,成为中国古代治世的标杆。

一、治世根基:以隋为鉴的执政初心

贞观之治的诞生,始于对隋朝速亡的深刻反思。李世民亲见隋炀帝“驱天下以从欲,罄万物而自奉”引发的大乱,登基之初便与群臣定下“动静必思隋氏,以为殷鉴”的执政原则,甚至特设“论隋日”专门研讨隋亡教训。这种强烈的忧患意识,催生了“先存百姓”的核心治国理念——李世民曾形象比喻:“损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”,将民众福祉与王朝存续紧密相连,为贞观新政奠定了思想基石。

执政团队的构建则为理念落地提供了保障。历经玄武之变后,李世民打破派系壁垒,组建了一支兼具德行与才干的官僚队伍:既有秦王府旧部房玄龄、杜如晦这样“房谋杜断”的理政能手,也有东宫旧敌魏徵、王珪这样敢于直言的诤臣;既倚重长孙无忌等关陇贵族,也破格提拔马周等寒微士人,甚至任用阿史那社尔等少数民族将领。这种“惟贤是与”的用人策略,使贞观朝堂汇聚了各方智慧,形成了“君臣同治乱,共安危”的政治氛围。

二、政治革新:纳谏与法治撑起清明风骨

贞观政治最鲜明的特征,莫过于“纳谏如流”的政治风气。李世民深知“人非尧舜,谁能尽善”,将进谏视为修正施政失误的重要途径,明确提出“君臣应该同治乱,共安危”。在他的倡导下,贞观朝谏臣辈出,其中魏徵尤为突出,前后进谏二百余事,从奢靡之风到边疆政策,言辞尖锐却切中要害。当魏徵上呈《谏太宗十思疏》直指其骄奢苗头时,李世民不仅未加责罚,反而亲写诏书认错改正,并将其比作“明得失之镜”。这种君臣相知的格局,使贞观年间很少出现重大施政失误。

与纳谏相辅相成的是“宽简允当”的法制建设。李世民下令废除隋朝“连坐”“族诛”等严刑峻法,命房玄龄、长孙无忌修订《唐律》,确立“德主刑辅”的司法原则。新律大幅减轻刑罚,规定“法者非朕一人之法,乃天下之法”,强调司法公正不分亲疏贵贱——即便是勋贵高官,若枉法也“必无赦免”。为避免冤假错案,他还建立“三复奏”“五复奏”制度,要求死刑判决必须多次复核。这种宽严相济的法治理念,既维护了

社会秩序,又赢得了民心,史载贞观四年“天下断狱,死罪者二十九人,几乎刑措”。

三、民生与经济:休养生息孕育盛世生机

针对隋末战乱后的经济凋敝,李世民将“休养生息”作为经济政策的核心,以“不夺农时”为基本准则。他通过《营缮令》以法令形式规范徭役征发,严禁在农忙时节动用民力;为保障农民土地权益,延续并完善均田制,规定成年男子可得百亩土地,其中二十亩为永业田可世代相传,八十亩为口分田保障耕作。租庸调制的推行则进一步减轻负担,农民可通过缴纳谷物、服役或纳绢代役履行义务,极大调动了生产积极性。

节俭之风的盛行从宫廷延伸至民间,为经济恢复注入动力。李世民以身作则,停建洛阳乾元殿等奢华工程,两次释放宫中数千宫女令其婚配以减少开支;他颁布《戒厚葬诏》,严禁勋戚贵族厚葬铺张,违者“随状科罪”。在他的带动下,贞观年间“风俗尚俭,衣无锦绣”,政府开支大幅缩减。与此同时,朝廷积极应对灾害,开仓赈济灾民并允许流民就食他州,仅贞观元年至三年便安置流民数十万。至贞观十五年,全国米价稳定在每斗两钱,流民纷纷返乡,人口较贞观初年增长近一倍,社会经济全面复苏。

四、文化与民族:包容共生绘就盛世图景

贞观之治的繁荣,更体现在文化的复兴与民族的交融之中。李世民将儒学视为治国根本,大力推崇儒学教育,在国子监设立孔子庙堂,召集天下名儒讲学,学生规模从隋末的数百人增至数千人。科举制度的完善则为人才选拔提供了公平通道,他扩大取士范围,强调“以德行、学识为本”,使寒门子弟得以凭借才学进入仕途,既充实了官僚队伍,又推动了文化普及。针对战乱中典籍散佚的问题,他下令大规模收集整理图书,短短数年便搜集图书三万余卷,为文化传承奠定基础。

在民族政策上,“华夷一家”的理念打破了传统的华夷之辨。李世民摒弃“贵中华贱夷狄”的偏见,对少数民族“爱之如一”:击败东突厥后,不搞报复性屠杀,反而将数十万突厥部众安置在边境地区,任命其首领为都督;平定高昌后设立安西都护府,保障西域商路畅通。这种包容政策赢得了各民族的拥护,贞观四年,漠北各族首领齐聚长安,尊奉李世民为“天可汗”,形成了“四夷归附,海内升平”的局面。民族间的交融不仅稳定了边疆,更促进了文化交流,胡乐、胡舞传入中原,丰富了大唐的文化内涵。

五、治世回响:跨越千年的历史启示

贞观二十三年(649年)李世民病逝,但他开创的治世成果却延续至今。《贞观政要》作为记录贞观君臣治国智慧的典籍,被后世帝王奉为“治国宝典”,从宋代的“咸平之治”到清代的“康乾盛世”,无不借鉴其施政理念。贞观之治的成功,并非源于单一因素:以民为本的初心是根基,纳谏任贤的格局是保障,法治与德治的结合是手段,而居安思危的忧患意识则是其长久的关键——李世民曾以养病为喻:“天下稍安,尤须兢慎,若便骄逸,必致丧败”,这份清醒正是许多王朝盛极而衰的缺失之处。

当然,贞观之治也存在历史局限:均田制无法根本解决土地兼并问题,科举制的取士规模仍受门阀限制,其本质仍是为封建统治服务。但这并不妨碍它成为中国古代治世的典范——它证明了“君明臣贤、民为邦本”的治国逻辑能够创造何等辉煌的成就。从“马牛布野”的民生画卷到“天可汗”的民族荣光,贞观之治不仅为大唐289年的统治奠定了基础,更成为华夏文明中“盛世”的代名词,为后世留下了跨越千年的治国启示。

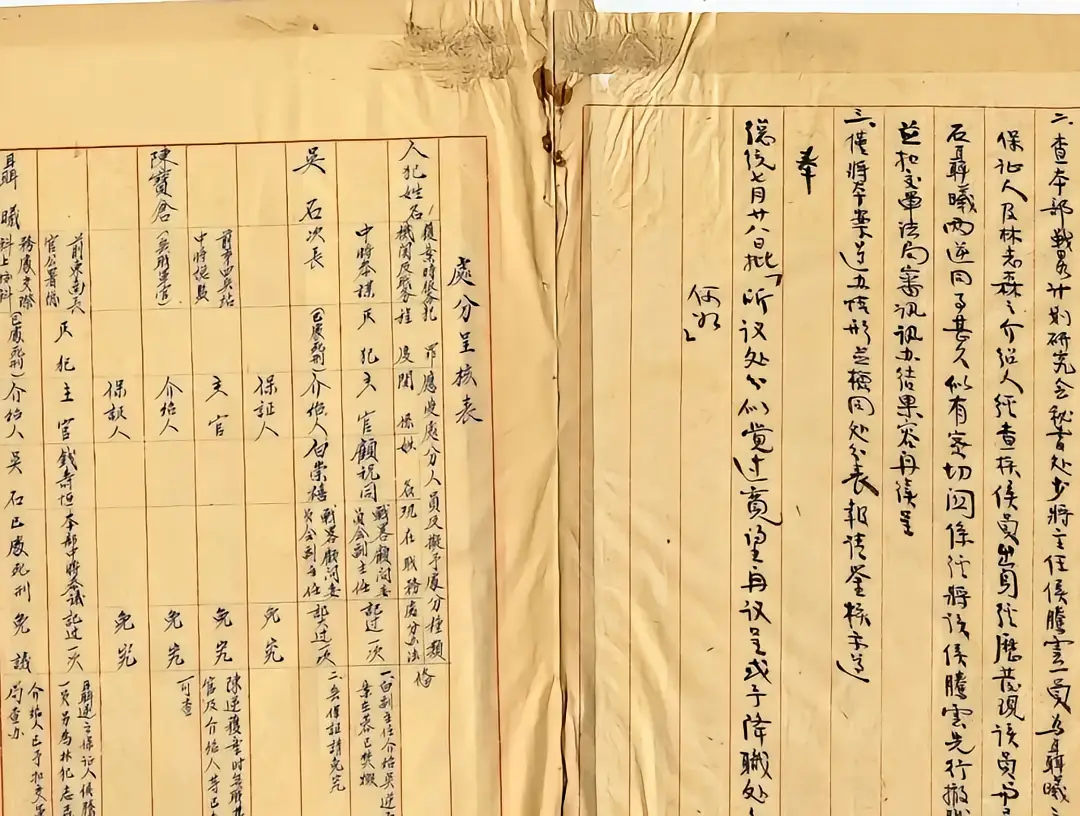

贞观之治核心成就表

领域 | 核心举措 | 具体成就 |

|---|

政治 | 纳谏任贤、修订《唐律》、完善科举 | 谏臣辈出,政治清明;死罪率极低,司法公正;寒门子弟入仕通道拓宽 |

经济 | 推行均田制与租庸调制、休养生息、厉行节俭 | 米价每斗两钱,人口增长近一倍,流民大量回归,国库充盈 |

文化 | 推崇儒学、整理典籍、发展教育 | 国子监学生达数千人,搜集图书三万余卷,文化复兴繁荣 |

民族关系 | 华夷一家、设立都护府、安抚少数民族 | 四夷归附,尊李世民为“天可汗”,边疆稳定,民族交融 |