(图片来源于网络,如侵权请声明)

在隋唐易代的壮阔历史中,唐太宗李世民的“贞观之治”光芒万丈,却让其父唐高祖李渊的功绩长期被遮蔽。《剑桥中国隋唐史》曾直言:“唐高祖是中国一切史书中最受贬低的一位君主”。然而历史真相是,这位51岁才揭竿而起的关陇贵族,以审时度势的智慧、缜密周全的谋略,在乱世中奠定大唐289年基业,其开国创业的功绩与治国理政的才能,理应被重新审视与公正评价。

一、关陇贵胄:乱世前夕的积累与蛰伏

李渊的崛起并非偶然,深厚的家族底蕴为其埋下成功的种子。他出身关陇贵族核心圈层,祖父李虎是西魏“八柱国”之一,被追封唐国公;母亲独孤氏与隋炀帝之母为亲姐妹,这种“皇亲国戚”的双重身份,使他自幼便浸润在权力核心,既深谙官场规则,又积累了广泛的人脉资源。青年时期的李渊以洒脱宽厚闻名,《旧唐书》记载其“倜傥豁达,任性真率,宽仁容众”,这种性格特质让他在士大夫与军将中极具亲和力。

隋朝建立后,李渊凭借家世与才干稳步晋升,历任谯州、陇州刺史等职,在地方治理中展现出卓越能力。隋炀帝即位后,他先后镇守弘化郡(今甘肃庆阳)、楼烦郡(今山西静乐),长期负责北方边防,积累了丰富的军事经验与对突厥的认知。这段经历至关重要——正是对北疆形势的精准把握,为他后来晋阳起兵时化解突厥威胁埋下伏笔。大业十三年(617年),李渊出任太原留守,掌控这一“控带山河,踞天下之肩背”的战略要地,终于获得了逐鹿天下的资本。

在隋末暴政引发的全国动乱中,李渊始终保持着冷静的判断力。当李密瓦岗军、窦建德河北军等势力纷纷起事时,他并未急于跟风,而是暗中观察局势。隋炀帝对李姓贵族的猜忌日益加深,右骁卫大将军李浑全族被诛的惨案,让李渊深知“功高震主”的危险;而马邑太守刘武周勾结突厥攻占汾阳宫的危机,更让他陷入“平叛则力不足,不叛则必获罪”的绝境。多重压力之下,李渊终于在次子李世民与谋士刘文静的推动下,下定决心举起反隋大旗。

二、晋阳举义:开创大唐的战略抉择与征战之路

与隋末其他义军的仓促起事不同,李渊的晋阳起兵堪称战略谋划的典范,其核心围绕“稳后方、聚兵力、结强援”三大支柱展开。起兵之初,他首先以“勾结突厥”的罪名斩杀隋炀帝安插的副留守王威、高君雅,干净利落地清除内部障碍,彻底掌控太原军政大权。这一举措展现出他雷厉风行的政治手腕——在乱世中,稳固内部是生存的首要前提。

化解突厥威胁是李渊最关键的战略决策。晋阳地处北方边境,突厥骑兵的袭扰可能使义军腹背受敌。李渊早年镇守北疆的经验此时派上用场,他采取“示好结盟”的双重策略:一方面挑选两千精骑模仿突厥的饮食骑射习惯以震慑对方;另一方面派刘文静出使突厥,以“克长安后子女玉帛尽归突厥”的承诺,与始毕可汗达成军事同盟。这一交易虽显妥协,却为南下作战解除了后顾之忧,体现了他“不拘小节以成大业”的务实智慧。

兵力扩充与军纪整肃同步推进。李渊以“防备刘武周与突厥”为名公开募兵,凭借声望与太原的地理优势,十天内便募集数千人;同时将河东兵马、李世民结交的豪杰与裴寂掌管的晋阳宫府兵整合重组,形成三万精锐。大业十三年(617年)六月,李建成、李世民率军攻克西河郡(今山西汾阳),以“不犯百姓秋毫”的军纪赢得民心,仅用九日便凯旋,为起兵树立了威信。七月,李渊亲率大军南下,在霍邑(今山西霍县)遭遇隋将宋老生阻击,面对大雨缺粮、突厥袭扰的双重危机,他采纳李世民建议,诱敌出击后两翼包抄,阵斩宋老生,彻底打通南下通道。

夺取关中的征程中,李渊的政治智慧愈发凸显。他始终以“废昏立明,匡复隋室”为号召,避免成为众矢之的;南下途中收编孙华义军、接纳冯翊郡归附,抵达长安时与平阳公主、李神通等各路兵马汇合,兵力激增至二十万。十月兵临长安后,他“围而不攻”劝降官员,破城后拥立隋炀帝之孙杨侑为傀儡皇帝,自封唐王掌控实权。这一系列举措既彰显了仁政形象,又为建唐奠定了合法基础,展现出远超同时期群雄的政治成熟度。

三、开国建制:武德年间的治国根基与制度创新

大业十四年(618年)三月,江都兵变爆发,隋炀帝被缢杀,隋王朝覆灭。同年五月,李渊在长安废黜杨侑,正式称帝,国号“唐”,改元武德,开启了武德新政的时代。与后世渲染的“碌碌无为”不同,李渊在位九年期间,以建立稳定秩序为核心,推行一系列制度革新,为大唐盛世筑牢根基。

经济恢复是首要任务。李渊汲取隋朝灭亡的教训,于武德七年(624年)颁布均田令,规定“丁及男年十八以上者,人一顷,其八十亩为口分,二十亩为永业”。这一制度按人口分配土地,既保障了农民生计,又增加了政府赋税来源,为战后经济复苏提供了制度保障。同时他改革租庸调制,减轻徭役负担,使残破的

社会经济逐步恢复生机——武德年间全国总户数从200万-300万逐步增长,为后来的“贞观之治”积累了物质基础。

法制建设与吏治整顿并行。李渊废除隋朝严刑峻法,命裴寂、刘文静等制定《武德律》,大幅减轻刑罚,缓解社会矛盾;武德二年(619年)颁布《格》五十三条,明确规定官吏贪赃枉法“一律不在赦免之列”,即便勋贵高官也绝不宽恕。这种“宽刑与严治结合”的策略,既赢得民心,又遏制了腐败,为新王朝树立了清明的政治风气。在军事上,他改革府兵制,建立“兵农合一”的兵役体系,既保障了可靠兵源,又避免了军费过度消耗,为统一战争提供了军事支撑。

人才选拔与文化建设同样成效显著。李渊继承并完善科举制度,扩大取士范围,打破门阀贵族对仕途的垄断,为寒门子弟开辟上升通道;他重视文化典籍的整理与保护,下令收集战乱中散佚的图书,设馆修史,为大唐文化的繁荣奠定基础。在他的治理下,

唐朝中央集权逐步强化,社会秩序日益稳定,为李世民平定薛举、刘武周、王世充等割据势力提供了坚实的后方支持——可以说,唐朝的统一战争,既是李世民的军事胜利,更是李渊治国方略的成功。

四、功过交织:历史争议与人生落幕

李渊的政治生涯并非完美无缺,未能妥善处理皇子矛盾成为他最大的遗憾。随着李世民军功日益显赫,其与太子李建成的权力冲突愈发尖锐,形成“东宫与秦王府对立”的局面。李渊既倚重李世民的军事才能,又坚守嫡长子继承制的传统,在两者之间摇摆不定,最终未能及时化解矛盾,导致武德九年(626年)“玄武门之变”爆发——李世民诛杀李建成、李元吉,李渊被迫立其为太子,两个月后禅位,成为太上皇。

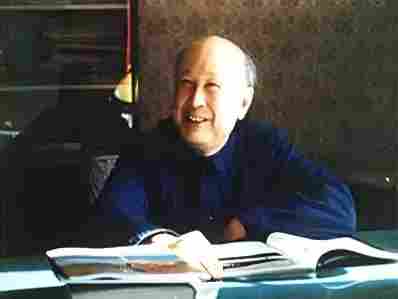

退位后的李渊深居大安宫,晚年生活略显凄凉。李世民曾因避暑邀请他同行,被他婉拒,玄武门之变的创伤成为父子间难以逾越的鸿沟。贞观九年(635年),李渊病逝,享年70岁,谥号“太武皇帝”,庙号“高祖”,葬于献陵。他的身后名长期被李世民的光环遮蔽,史书中多强调其“被动起兵”“依赖子功”,这种形象塑造实则源于李世民对史书的刻意修改,目的是强化自身继位的合法性。

客观评价李渊,需跳出后世的叙事偏见。他绝非“平庸无能”的君主:晋阳起兵的战略谋划、关中地区的顺利夺取、唐朝制度的初步构建,都彰显其雄才大略;他51岁起兵,仅用一年称帝,九年时间奠定大唐基业,在历代开国皇帝中极为罕见。他的历史贡献不仅在于建立唐朝,更在于结束隋末战乱,恢复社会秩序,其推行的均田制、科举制等政策,成为大唐盛世的制度基石。正如史学家所论:“没有李渊的开国创业,便没有李世民的贞观之治”。

唐高祖李渊生平关键信息表

关键阶段 | 时间 | 核心事件 | 历史意义 |

|---|

家族积淀与仕途起步 | 566年-616年 | 出身关陇贵族,历任多地刺史,镇守北疆,积累军政经验 | 奠定人脉基础与军事认知,为后续崛起蓄力 |

晋阳起兵与西进关中 | 617年 | 诛杀王威、高君雅,结盟突厥,攻克霍邑,兵临长安 | 确立反隋大业根基,掌控关中战略要地 |

建立唐朝与统一战争 | 618年-624年 | 长安称帝建唐,推行均田制与《武德律》,支持李世民平定割据势力 | 完成全国统一,构建唐朝基本制度框架 |

权力博弈与退位晚年 | 624年-635年 | 皇子矛盾激化,玄武门之变后禅位,贞观九年病逝 | 见证权力交替,其治国遗产为贞观之治奠基 |