赤壁之战:三分天下的奠基之战

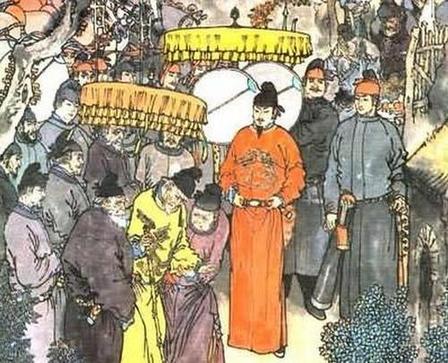

公元208年,长江赤壁(今湖北赤壁市西北)江面火光冲天、喊声震地,孙刘联军以五万兵力击溃曹操二十万大军(号称八十万),这场以少胜多、以弱胜强的经典战役,不仅终结了曹操一统天下的野心,更直接奠定了“三分天下”的格局,成为东汉末年乱世转向三国鼎立的关键转折点。

一、战前背景:曹操南下与孙刘的生死抉择

赤壁之战的爆发,源于曹操统一北方后的南下扩张,以及孙权、刘备为生存而被迫结盟的现实。

1. 曹操势大:统一北方后的南下雄心

公元207年,曹操北征乌桓,消灭袁绍残余势力,彻底统一北方,坐拥冀、青、幽、并、兖、豫、徐七州,兵力达二十余万,成为当时最强大的军阀。公元208年七月,曹操挟“统一北方”的余威,亲率大军南下,目标直指荆州与江东:

- 荆州牧刘表病逝后,其次子刘琮不战而降,曹操兵不血刃夺取荆州,获得荆州的水军、粮草与战略要地(如江陵),势力进一步膨胀;

- 曹操写信给孙权,以“今治水军八十万众,方与将军会猎于吴”相威慑,意图逼孙权投降,一举平定江南,实现天下一统。

2. 刘备危机:依附荆州后的仓皇奔逃

刘备当时正依附刘表,屯兵樊城(今湖北襄樊),荆州降曹后,刘备被迫南撤,途中遭遇曹军追击,在长坂坡(今湖北当阳)大败,妻儿失散(赵云救阿斗典故源于此),仅率诸葛亮、关羽、张飞等数十骑逃脱,最终退守夏口(今湖北武汉),兵力不足两万,陷入“存亡之秋”——若孙权投降或孙刘不结盟,刘备将无立足之地,只能被曹操消灭。

3. 孙权摇摆:江东集团的战降之争

孙权坐拥江东六郡,兵力约三万,但面对曹操的威慑,江东集团内部出现严重分歧:

- 主降派:以张昭为代表,认为曹操“挟天子以令诸侯”,且已得荆州水军,江东无法抗衡,主张投降以保平安;

- 主战派:以周瑜、鲁肃为代表,周瑜指出曹操“北方未稳(马超、韩遂仍在关西)、北军不习水战、荆州降兵人心未附”三大弱点,认为江东可凭长江天险与曹军一战;鲁肃则私下劝说孙权:“若降曹,臣等仍可为官,将军却无容身之地”,坚定孙权抗曹决心。

最终,孙权在诸葛亮(奉命出使江东,陈说“联刘抗曹”利弊)、周瑜、鲁肃的推动下,拍板抗曹,派周瑜、程普率军三万,与刘备的两万兵力合兵一处,组成孙刘联军,进驻赤壁,与曹军隔江对峙。

二、战役过程:火攻奇谋与曹军的溃败

赤壁之战的核心,是孙刘联军利用曹军“不习水战、水土不服”的弱点,以“火攻”为核心战术,分三步击溃曹军。

1. 初战挫锐:联军打破曹军“势不可挡”的假象

曹军虽号称八十万,但实际参战兵力约二十万,且包含大量北方步兵、骑兵(不习水战)与荆州降兵(军心涣散)。曹操为解决北方士兵晕船问题,下令将战船用铁链连接,使“船首尾相接,如履平地”,虽稳定了战船,却为后续火攻埋下隐患。

联军进驻赤壁后,周瑜先派部将黄盖率先锋部队出击,与曹军先锋在江面交战,联军凭借熟悉水战的优势,首战告捷,不仅挫伤曹军锐气,更让曹操意识到“江东水军不可小觑”,被迫将军队后撤至乌林(今湖北洪湖市东北),与联军隔江对峙。

2. 苦肉计与诈降:黄盖献计破曹

黄盖观察到曹军战船相连的弱点,向周瑜提出“火攻”之计:“今寇众我寡,难与持久。然观操军船舰首尾相接,可烧而走也。”为让火攻成功,黄盖还设计了“苦肉计”——由黄盖故意顶撞周瑜,被周瑜下令杖打,随后黄盖向曹操献上“降书”,谎称“江东粮少,难以久守,愿率部降曹,为曹公作内应”。

曹操此时正因北方士兵水土不服、军中爆发瘟疫(一说为血吸虫病)而焦虑,见黄盖主动投降,又未察觉破绽,便欣然应允,约定了投降的时间与信号(黄盖船队以“青布为幔,插青龙牙旗”为标记),完全放松了警惕。

3. 火焚乌林:联军的致命一击

公元208年冬(一说为十月),黄盖率十艘“蒙冲斗舰”(一种快速战船),满载干柴、油膏,外用帷幕包裹,插上降旗,驶向曹军水营。当时江面正刮起东南风(“万事俱备,只欠东风”典故源于此),船队顺风而行,速度极快。

当船队靠近曹军水营时,黄盖下令点燃船上干柴,十艘火船如“火龙”般冲入曹军战船群——曹军战船因铁链相连,无法散开,瞬间被大火吞噬,火焰还蔓延至岸上的曹军大营,浓烟滚滚,火光映红江面。

联军趁机全线出击:周瑜率主力船队随后跟进,刘备率军从陆路袭击曹军后方,曹军士兵因大火、瘟疫与联军攻击,陷入混乱,“人马烧溺死者甚众”,曹操被迫率残部从华容道(今湖北监利西北)撤退,途中又遭遇泥泞与追兵,士兵死伤大半,二十万大军仅剩数千人逃回北方。

三、战后影响:三分天下格局的正式确立

赤壁之战的胜负,彻底改变了东汉末年的政治格局,其影响远超一场战役本身。

1. 曹操止步江南,一统野心破灭

曹操经此一败,损失了大量兵力与荆州水军,短期内无力南下——他被迫收缩势力,专注于稳定北方(如平定关西马超、韩遂),虽仍为最强势力,但“一统天下”的计划被搁置,只能眼睁睁看着孙刘发展壮大。

2. 刘备“借荆州”,奠定蜀汉基础

刘备在赤壁之战中虽兵力最少,却成为最大受益者:战后,他趁机夺取荆州南部四郡(长沙、零陵、桂阳、武陵),后又从孙权手中“借”得荆州北部的南郡,终于拥有了稳定的根据地;随后,刘备按照诸葛亮“隆中对”的战略,于公元214年夺取益州,公元219年夺取汉中,正式形成与曹操、孙权抗衡的势力,为蜀汉建立埋下伏笔。

3. 孙权巩固江东,形成三足鼎立

孙权通过赤壁之战,不仅保住了江东,还夺取了荆州东部的江夏郡,进一步扩大了地盘;同时,联军抗曹的胜利,让江东士族与百姓对孙权更加认同,孙权的统治根基愈发稳固,成为“三分天下”中的重要一极。

公元220年曹丕代汉建魏,221年刘备建蜀,229年孙权建吴,三国鼎立的格局正式形成——而这一切的起点,正是赤壁之战。

四、结语:赤壁之战的历史智慧与文化符号

赤壁之战之所以成为中国历史上的经典战役,不仅在于其“以少胜多”的战术奇迹,更在于它蕴含的历史智慧:

- 知己知彼,扬长避短:联军看清曹军“不习水战、军心不稳”的弱点,以水战优势与火攻奇谋破敌,而非与曹军正面硬拼;

- 联盟的重要性:孙刘虽有利益分歧,但在“生存危机”面前,能放下矛盾、联手抗曹,证明“弱国联合”可对抗强国;

- 细节决定成败:曹操因骄傲轻敌(轻信黄盖投降)、忽视环境(北方士兵水土不服、东南风助力火攻)而失败,印证了“细节决定成败”的真理。

如今,赤壁之战早已超越历史事件本身,成为文化符号——“借东风”“苦肉计”“华容道义释曹操”等典故,经《三国演义》的演绎广为人知;赤壁古战场也成为“三国文化”的核心地标,承载着后人对这场“乱世转折点”战役的追忆与思考。

公元208年,长江赤壁(今湖北赤壁市西北)江面火光冲天、喊声震地,孙刘联军以五万兵力击溃曹操二十万大军(号称八十万),这场以少胜多、以弱胜强的经典战役,不仅终结了曹操一统天下的野心,更直接奠定了“三分天下”的格局,成为东汉末年乱世转向三国鼎立的关键转折点。

一、战前背景:曹操南下与孙刘的生死抉择

赤壁之战的爆发,源于曹操统一北方后的南下扩张,以及孙权、刘备为生存而被迫结盟的现实。

1. 曹操势大:统一北方后的南下雄心

公元207年,曹操北征乌桓,消灭袁绍残余势力,彻底统一北方,坐拥冀、青、幽、并、兖、豫、徐七州,兵力达二十余万,成为当时最强大的军阀。公元208年七月,曹操挟“统一北方”的余威,亲率大军南下,目标直指荆州与江东:

- 荆州牧刘表病逝后,其次子刘琮不战而降,曹操兵不血刃夺取荆州,获得荆州的水军、粮草与战略要地(如江陵),势力进一步膨胀;

- 曹操写信给孙权,以“今治水军八十万众,方与将军会猎于吴”相威慑,意图逼孙权投降,一举平定江南,实现天下一统。

2. 刘备危机:依附荆州后的仓皇奔逃

刘备当时正依附刘表,屯兵樊城(今湖北襄樊),荆州降曹后,刘备被迫南撤,途中遭遇曹军追击,在长坂坡(今湖北当阳)大败,妻儿失散(赵云救阿斗典故源于此),仅率诸葛亮、关羽、张飞等数十骑逃脱,最终退守夏口(今湖北武汉),兵力不足两万,陷入“存亡之秋”——若孙权投降或孙刘不结盟,刘备将无立足之地,只能被曹操消灭。

3. 孙权摇摆:江东集团的战降之争

孙权坐拥江东六郡,兵力约三万,但面对曹操的威慑,江东集团内部出现严重分歧:

- 主降派:以张昭为代表,认为曹操“挟天子以令诸侯”,且已得荆州水军,江东无法抗衡,主张投降以保平安;

- 主战派:以周瑜、鲁肃为代表,周瑜指出曹操“北方未稳(马超、韩遂仍在关西)、北军不习水战、荆州降兵人心未附”三大弱点,认为江东可凭长江天险与曹军一战;鲁肃则私下劝说孙权:“若降曹,臣等仍可为官,将军却无容身之地”,坚定孙权抗曹决心。

最终,孙权在诸葛亮(奉命出使江东,陈说“联刘抗曹”利弊)、周瑜、鲁肃的推动下,拍板抗曹,派周瑜、程普率军三万,与刘备的两万兵力合兵一处,组成孙刘联军,进驻赤壁,与曹军隔江对峙。

二、战役过程:火攻奇谋与曹军的溃败

赤壁之战的核心,是孙刘联军利用曹军“不习水战、水土不服”的弱点,以“火攻”为核心战术,分三步击溃曹军。

1. 初战挫锐:联军打破曹军“势不可挡”的假象

曹军虽号称八十万,但实际参战兵力约二十万,且包含大量北方步兵、骑兵(不习水战)与荆州降兵(军心涣散)。曹操为解决北方士兵晕船问题,下令将战船用铁链连接,使“船首尾相接,如履平地”,虽稳定了战船,却为后续火攻埋下隐患。

联军进驻赤壁后,周瑜先派部将黄盖率先锋部队出击,与曹军先锋在江面交战,联军凭借熟悉水战的优势,首战告捷,不仅挫伤曹军锐气,更让曹操意识到“江东水军不可小觑”,被迫将军队后撤至乌林(今湖北洪湖市东北),与联军隔江对峙。

2. 苦肉计与诈降:黄盖献计破曹

黄盖观察到曹军战船相连的弱点,向周瑜提出“火攻”之计:“今寇众我寡,难与持久。然观操军船舰首尾相接,可烧而走也。”为让火攻成功,黄盖还设计了“苦肉计”——由黄盖故意顶撞周瑜,被周瑜下令杖打,随后黄盖向曹操献上“降书”,谎称“江东粮少,难以久守,愿率部降曹,为曹公作内应”。

曹操此时正因北方士兵水土不服、军中爆发瘟疫(一说为血吸虫病)而焦虑,见黄盖主动投降,又未察觉破绽,便欣然应允,约定了投降的时间与信号(黄盖船队以“青布为幔,插青龙牙旗”为标记),完全放松了警惕。

3. 火焚乌林:联军的致命一击

公元208年冬(一说为十月),黄盖率十艘“蒙冲斗舰”(一种快速战船),满载干柴、油膏,外用帷幕包裹,插上降旗,驶向曹军水营。当时江面正刮起东南风(“万事俱备,只欠东风”典故源于此),船队顺风而行,速度极快。

当船队靠近曹军水营时,黄盖下令点燃船上干柴,十艘火船如“火龙”般冲入曹军战船群——曹军战船因铁链相连,无法散开,瞬间被大火吞噬,火焰还蔓延至岸上的曹军大营,浓烟滚滚,火光映红江面。

联军趁机全线出击:周瑜率主力船队随后跟进,刘备率军从陆路袭击曹军后方,曹军士兵因大火、瘟疫与联军攻击,陷入混乱,“人马烧溺死者甚众”,曹操被迫率残部从华容道(今湖北监利西北)撤退,途中又遭遇泥泞与追兵,士兵死伤大半,二十万大军仅剩数千人逃回北方。

三、战后影响:三分天下格局的正式确立

赤壁之战的胜负,彻底改变了东汉末年的政治格局,其影响远超一场战役本身。

1. 曹操止步江南,一统野心破灭

曹操经此一败,损失了大量兵力与荆州水军,短期内无力南下——他被迫收缩势力,专注于稳定北方(如平定关西马超、韩遂),虽仍为最强势力,但“一统天下”的计划被搁置,只能眼睁睁看着孙刘发展壮大。

2. 刘备“借荆州”,奠定蜀汉基础

刘备在赤壁之战中虽兵力最少,却成为最大受益者:战后,他趁机夺取荆州南部四郡(长沙、零陵、桂阳、武陵),后又从孙权手中“借”得荆州北部的南郡,终于拥有了稳定的根据地;随后,刘备按照诸葛亮“隆中对”的战略,于公元214年夺取益州,公元219年夺取汉中,正式形成与曹操、孙权抗衡的势力,为蜀汉建立埋下伏笔。

3. 孙权巩固江东,形成三足鼎立

孙权通过赤壁之战,不仅保住了江东,还夺取了荆州东部的江夏郡,进一步扩大了地盘;同时,联军抗曹的胜利,让江东士族与百姓对孙权更加认同,孙权的统治根基愈发稳固,成为“三分天下”中的重要一极。

公元220年曹丕代汉建魏,221年刘备建蜀,229年孙权建吴,三国鼎立的格局正式形成——而这一切的起点,正是赤壁之战。

四、结语:赤壁之战的历史智慧与文化符号

赤壁之战之所以成为中国历史上的经典战役,不仅在于其“以少胜多”的战术奇迹,更在于它蕴含的历史智慧:

- 知己知彼,扬长避短:联军看清曹军“不习水战、军心不稳”的弱点,以水战优势与火攻奇谋破敌,而非与曹军正面硬拼;

- 联盟的重要性:孙刘虽有利益分歧,但在“生存危机”面前,能放下矛盾、联手抗曹,证明“弱国联合”可对抗强国;

- 细节决定成败:曹操因骄傲轻敌(轻信黄盖投降)、忽视环境(北方士兵水土不服、东南风助力火攻)而失败,印证了“细节决定成败”的真理。

如今,赤壁之战早已超越历史事件本身,成为文化符号——“借东风”“苦肉计”“华容道义释曹操”等典故,经《三国演义》的演绎广为人知;赤壁古战场也成为“三国文化”的核心地标,承载着后人对这场“乱世转折点”战役的追忆与思考。