雪域囚徒,诗中情僧:仓央嘉措自述

我叫阿旺洛桑仁青・仓央嘉措,藏语里这名字意为 “音律之海”。可这海从未真正辽阔过,多半是困在布达拉宫的高墙里,拍打着戒律与情愫的礁石。

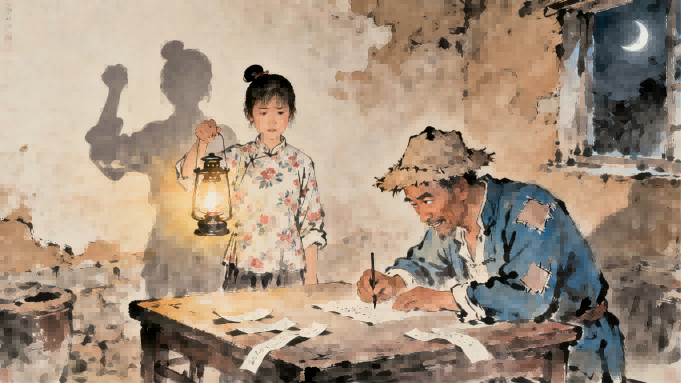

康熙二十二年的春日,我生于门隅的白嘎尔宫,父母都是虔诚的红教信徒。那里的阳光是暖的,青稞田是绿的,连风里都飘着情歌的调子。十五岁前,我是计美多吉・协加衮钦,会跟着阿爸念咒,会追着阿妈的羊群跑,会在林子里和姑娘悄悄相会 ——“我与姑娘相见 / 山南门隅林里 / 除了能言的鹦鹉 / 谁人都不知晓”。那时我以为,一生就该这样,在炊烟与经声里过完。

可命运从不是门隅的溪流。后来我才知道,早在康熙二十一年,五世达赖便已圆寂,第巴桑结嘉措为掌权秘不发丧,直到康熙三十六年才将我认作转世灵童。那天,错那的高僧带着经卷来见我,我正和伙伴们在河边摸鱼。他们说我是雪域的王,要去布达拉宫坐床。我摸着粗布衣裳,突然想起阿爸说过的话:“红教的佛,在烟火里活着。”

九月的浪卡子,五世班禅为我受沙弥戒,赐法名洛桑仁钦。十月二十五日,布达拉宫的司西平措殿挤满了人,我穿着镶金的法衣,却像被裹在茧里。桑结嘉措站在殿角,眼神锐利如刀 —— 他要的从不是一个达赖,只是个盖章的傀儡。此后的日子,我跟着高僧学经,可 “我修习的喇嘛的脸面 / 不能在心中显现 / 我没修的情人的容颜 / 却在心中明朗地映见”。布达拉宫的佛堂再庄严,也挡不住风里捎来的故乡消息,挡不住对初恋姑娘的思念:“风从哪里吹来 / 风从故乡吹来 / 少年时代的情侣 / 风儿把她带来”。

康熙四十年,拉藏汗继位,桑结嘉措与他的争斗像乌云压在拉萨上空。我夹在中间,像片被撕扯的经幡。康熙四十一年去札什伦布寺讲经时,班禅要为我授比丘戒,我拒绝了。我不想再套上更重的枷锁,只想 “只保留世俗之权”。可这世上哪有两全法?“自恐多情损梵行 / 入山又怕误倾城 / 世间安得双全法 / 不负如来不负卿”,这诗句不是矫情,是我夜夜辗转的痛。

康熙四十四年,桑结嘉措下毒败露,拉藏汗杀了他,转头就奏报清廷,说我 “沉溺酒色,不理教务”,要废了我。我站在布达拉宫的金顶,看着下方跪拜的僧众,突然明白:他们敬的是达赖的身份,不是我这个人。次年,清廷下旨将我押解进京。离开那天,哲蚌寺的僧众来救我,蒙古军队的枪炮却对准了他们。我掀开轿帘,看见倒下的僧人,听见经筒滚落的声音,只能走出轿门 ——“若为众生故,我愿舍此身”。

沿途的风雪里,我写下不少诗。当雄的牧民给我献哈达,那曲的藏医为我治脚肿,他们不问我是不是达赖,只说 “你的诗里有我们的心”。十二月的青海湖,冰封千里。我盘腿打坐,听着湖水拍岸的声音,像门隅的溪流在唤我。有人说我圆寂在了这里,尸体被丢弃;有人说我逃了,去了五台山,去了阿拉善,讲经说法到六十四岁。

其实都一样。肉体或许困在某个角落,但我的魂早随那些诗飞远了。它们不像布达拉宫的经文那样端着,只是些心里话:关于爱情的甜,关于禁锢的苦,关于身不由己的无奈。就像那首被人传唱的:“那一世 / 我转山转水转佛塔呀 / 不为修来世 / 只为途中与你相见”。

我这一生,是桑结嘉措的棋子,是拉藏汗的眼中钉,是清廷的阶下囚。但幸好,还有诗。它们是我挣脱枷锁的翅膀,是我留给雪域的情书。若你听见有人唱我的诗,不必敬我,就当是一个门巴少年,在风里说了句心里话。