在鸡毛堆里照见众生——评刘震云小说《一地鸡毛》

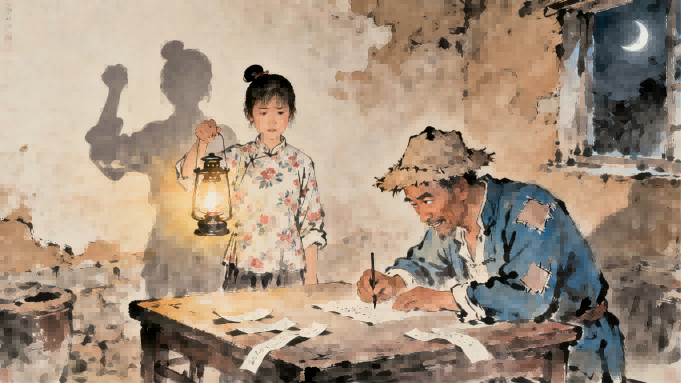

小说以 “一斤豆腐变馊” 的日常闹剧开篇,串联起调工作、孩子入托、老家来客等琐碎事件,构成小林夫妇生活的全部肌理。这种 “庖丁解牛” 式的细节刻画,精准还原了改革开放初期底层知识分子的生存真相:小林从 “不把局长放在眼里” 的理想青年,蜕变为深谙 “能帮忙先说不能帮忙” 处世哲学的科员;妻子小李从爱诗文的少女沦为精打细算的家庭主妇,连炒肝都舍不得享用。刘震云用 “豆腐腐坏” 的意象隐喻理想变质,以 “盖着鸡毛睡觉” 的梦境暗喻精神被琐碎吞噬的麻木,将物质匮乏对人性的挤压写得惊心动魄。

二、冷笔热肠:新写实主义的艺术突破

作为新写实小说的里程碑之作,作品展现出鲜明的艺术特质:其一,原生态细节的史诗性。买豆腐排队、送礼被拒等 “非典型” 情节,打破了传统文学对宏大叙事的执念,使 “菜篮子里的政治” 成为时代的镜像;其二,情感零度的叙事智慧。作者刻意隐去价值评判,如客观呈现小林收下微波炉的复杂心绪,却在冷峻笔触下暗藏批判 —— 正如陈晓明所言,小说揭露了 “世俗权力网络对个体意志的侵蚀”;其三,群像塑造的典型性。“小李白” 从诗人沦为板鸭商贩的异化轨迹,与小林的蜕变形成互文,共同构成知识分子精神塌陷的群像。

三、跨时空共鸣:从时代切片到永恒命题

小说的价值远超特定年代的记录:在社会层面,它捕捉到市场经济转型期的病灶 —— 单位人际的虚伪、潜规则的盛行,成为 90 年代知识分子的生存图鉴;在人性层面,其揭示的 “理想向生存妥协” 命题具有普世性,杨绛 “岁月静好是片刻,一地鸡毛是日常” 的慨叹恰是最好注脚。这种穿透力使作品跨越国界:2012 年英译本出版后,美国《纽约时报》盛赞其 “于荒诞中精准描绘精神肖像”,印证了琐碎生活背后的人类共通困境。

结语:在尘埃里照见灵魂

刘震云以四万字篇幅,让 “鸡毛蒜皮” 升华为文学经典。当小林最终在鸡毛堆中安然入睡,我们看到的不仅是一个人的妥协,更是每代人在生活泥泞中挣扎的缩影。这部荣获 “百花奖” 的作品,真正实现了王朔所言的 “扫尽英雄主义,还原生活本真”,成为照见众生灵魂的永恒明镜。