“从来没有雄心壮志。从来不想名留青史。”

这就是钱瑗。世纪文豪“钱钟书与杨绛之女”的名声从未带给她与之相匹配的关注,缘由有二:一则二老慎独,不以自己的盛名锈蚀钱瑗;二则钱瑗清醒,不以父母的盛名抬高自己。

钱瑗毕生所做,只是以自己喜欢的方式,过自己想要的生活。她清楚地知道父母的成就是父母的,与她无关。

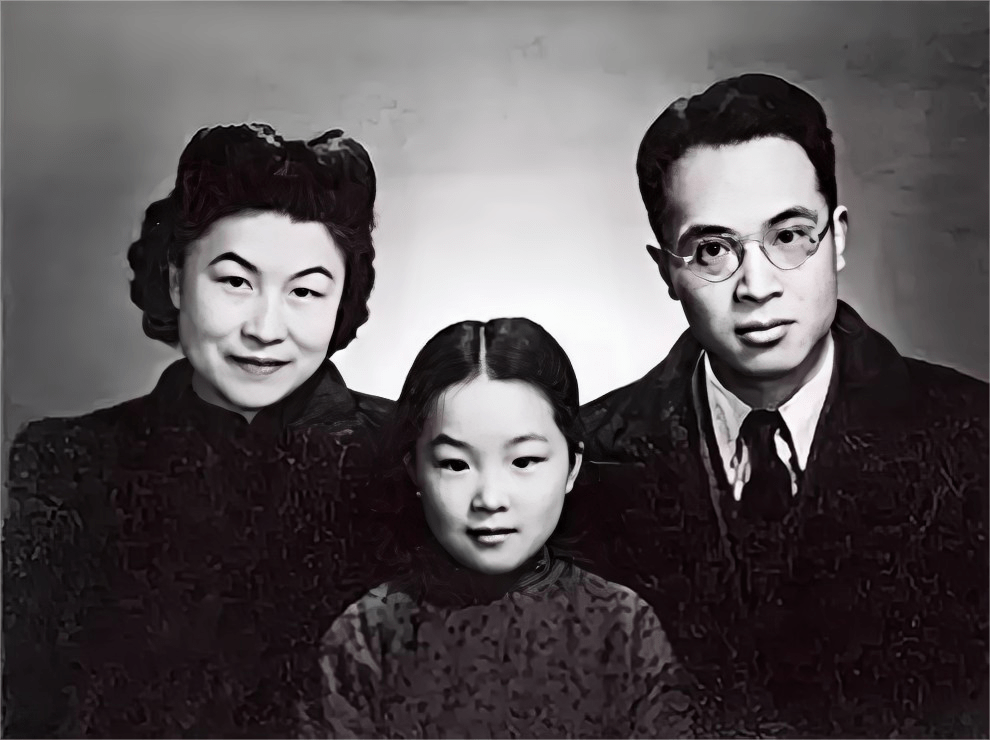

1937年5月,钱瑗生于英国牛津。

早在钱瑗出生前,杨绛就曾甜蜜地问过丈夫,想要儿子还是女儿。钱钟书说:“我想要一个像你一样的女儿。”

所以钱瑗的到来,让钱钟书得偿所愿,欢喜不已。

小时候的钱瑗生得白白胖胖,十分可爱,钱钟书就为她起了一个同样可爱的小名“圆圆”。

在圆圆出生后,杨绛曾问钱钟书还想不想再要一个孩子,钱钟书坚定地说:“不要了,我不想把自己的爱分割给第二个孩子,我要全部留给她。”

父亲学贯中西,母亲才华横溢,生在这样一个知识分子家庭的钱瑗,何其幸运。许是基因里继承了父母的天分,钱瑗从小就比同龄的孩子要聪明灵动。

她像父亲钱钟书一样,酷爱读书,小小年纪就已经能读懂《西游记》《水浒传》。

11岁那年,钱瑗随父母回到无锡的老家。当其他孩子还在院子里吵着嚷着,追逐打闹时,她躲进书房一个人读起了文言小说。祖父见了,甚为吃惊,对她大加赞赏:“吾家读书种子,唯健汝一人耳。”

受父母不同性格的影响,钱瑗与他们的相处很是不同。

在清华大学的图书馆里,钱瑗总会乖巧地坐在母亲杨绛的身边,不管借书还是阅读,都是安安静静的,她还会体贴地帮母亲把书中叠着的纸张裁开。

可是一回到家里,钱瑗就会和自己童心未泯的父亲打闹在一起。她戏称父亲是自己的“哥们”,钱钟书就在她的脸上画胡子,还给爱女取绰号,逗得钱瑗追着他闹,也惹得杨绛捧腹大笑。

到了晚上,一家三口就并坐在书桌前,一盏灯对着三摞书,满屋都是爱。

天生聪慧,加之父母引导,读书后的钱瑗,成绩一直名列前茅。

1955年,18岁的钱瑗以优异的成绩考入了北京师范大学。也是在这所学校,钱瑗遇见了她的第一任丈夫王德一。

王德一是钱瑗在北师大的同届校友。当时钱瑗学的是俄语,王德一主修历史,两人都是品学兼优的“尖子生”。

他们相识于北师大的“美工队”,常常一起负责活动板报的制作。多才多艺的两人一个做编辑,一个搞美术,日子久了,情愫暗生。

1967年12月,钱瑗与王德一在多年的相知相恋后,终于结为夫妇。

钱钟书和杨绛都对这个女婿非常满意,他们认为王德一性情忠厚,为人正直,值得托付。事实确也如此,钱瑗与王德一婚后,两人夫妻恩爱,十分幸福。

遗憾的是,1970年,王德一在时代的逆流之中选择了自杀。这时距离他和钱瑗结婚不到三年,两人也尚未留下一儿半女。

王德一之死,对钱瑗打击很大。她失落地搬出北师大历史系的集体宿舍,回了娘家和父母住在一起。

杨绛见女儿从此日渐消沉,心中痛楚。自己护得了她一时,到底护不了她一世,于是她开始张罗着给钱瑗找个能陪伴她度过后半生的对象。

这个人,便是钱瑗后来的第二任丈夫杨伟成。

杨伟成是个建筑工程师,也是名门之后,两家人门当户对。

只是1974年,当钱瑗再嫁杨伟成的时候,对方已经育有一儿一女,大儿子甚至都18岁了,不过钱瑗还是用自己的爱心赢得了两个孩子的爱。

在继子和继女的回忆里,钱瑗的一举一动都不像他们的“继母”,更像是一个“大朋友”。两个孩子英文不好,作为老师的钱瑗常常耐心给他们补习。

每到周末下班的时候,钱瑗都会转好几趟公交车去给他们买好吃的,除了凉面、上好牛肉、大块羊肉串、牛肉馅饼等传统小吃外,在国外生活学习过的钱瑗还会专门为他们去买那时候很稀罕的西式点心。

为了不跟子女们产生代沟,每当没时间看电视时,钱瑗就会提前看好电视报,然后“一本正经”地与子女们讨论电视剧情节。

钱瑗对继子和继女视如己出,在二十多年时光里,与他们亲如一家。也是为了照顾他们的感受,钱瑗终生都没有选择生育。

钱瑗没有自己的孩子,不过她把毕生精力都奉献给了自己热爱的教育事业。

钱钟书曾说女儿:“爱教书,像爷爷;刚正,像外公。”

这也是钱瑗最为可贵的品质。作为名门之后的她,长大后一直勤恳务实,淡泊名利。

钱瑗继承了家族里教书的基因,一心扑在教育上,钻研学问。从1966年从事英语教学开始,到1978年被公派至英国进修,及至1986年晋升教授,1933年受聘外语系英语语言文学博士生导师。这份辉煌的履历,都是用钱瑗的心血一点一滴换来的。

与此同时,钱瑗的那些头衔和职务,也让她忙得像陀螺一样。她是一个固执的人,交到她手上的事情,都要事无巨细地做。

比如一年一度的职称评审工作,钱瑗身为外语学科评审组组长,工作量之大难以想象,但她还是事无巨细去做。有一次有篇外省寄来的论文,钱瑗觉得在哪读过,就根据记忆花了很大功夫终于找到了原书出处,证明这篇论文确实并非原创。

同窗章廷桦不由得感叹她“办事认真得令人吃惊”。而这份超负荷的工作也慢慢蚕食着钱瑗的健康,让本就体弱的她病倒在了58岁那年。

那是1995年春夏,钱瑗开始咳嗽,咳得非常厉害,时而还会剧烈腰疼。可那时她是北师大的博士生导师,又在北大、北外兼课,还有众多社会工作要忙。为了节省时间,钱瑗没有去大医院认真检查,只是到校医院开了些药。

钱瑗忍着病痛继续工作,她甚至还带病去成都参加了当年全国高校外国语教材编审委员会的会议。可回来没多久,她的腰疾就发作了,已经严重到起不来床,她意识到身体出了问题。

认识她的人都说,钱瑗的病是累出来的,因为她对工作太尽责。那时钱瑗家里住得离学校很远,为了躲避每天的高峰堵车,她不得不每日早出晚归,回家后不是电话问答,便是备课到深夜。熬夜后的清晨,她匆忙到穿着不成双的鞋子出门赶路,到了学校才发觉。

同事劝她工作应当松弛有度,她只是笑称自己已“骑在了虎背上”……

1996年1月,钱瑗已经腰疼得起不来床,但是她不敢告诉已经80多岁的母亲。后来,钱瑗在学校的帮助下,才被送到了医院。只是这一走,再没能回来。

她先是被查出骨结核,脊椎三节病变,后又被确诊为肺癌晚期,直接被安排住进了医院。就在这前一年,钱钟书已经因病住院。

想到母亲照顾父亲已经精疲力竭,钱瑗不忍将自己患病的消息相告。她只说自己患的是骨结核,积极治疗一年方可出院。这也让病榻之上的钱钟书松了口气,说这是坏事变好事,女儿这下就能卸下工作的重担了。

因为癌细胞扩散太快,钱瑗不得不接受最痛苦的化疗。可是治疗的效果却微乎其微,她的头发掉光了,身体也越发衰弱。

她只能平躺在病床上,每晚与母亲通电话报平安。她从不说病情,即便因为肺功能衰弱长期吸氧,因为躺得太久背上生满褥疮,都只字不提,也不让母亲探望,她怕母亲看到自己憔悴的样子。

病床上,她心系工作,不仅定期给硕博士生提供指导,为课题研究撰写提纲,还特地为教育杂志写稿。大家劝她多休息,她说:“这是还文债。答应很久的事了,欠债总是不好的。”

她还央求母亲把一直想写的《我们仨》让给她,她平躺在床上,架着一块写字板,仰卧着写。第一篇写的便是《爸爸逗我玩》,字里行间,满是对一家人温馨生活的追溯。

12篇回忆录写到第5篇的时候,钱瑗已经病得拿不起笔了。她预感到自己时日无多,在电话里,她愧疚又抱歉地对母亲说:“娘,你从前有个女儿,现在她没用了。”

1996年11月,医院发出病危通知,女婿不得已将钱瑗的真实病情告诉了杨绛。

1997年3月3日,钱瑗提出想见母亲,彼时已经白发苍苍却又坚韧如初的母亲在离开前对她说:“安心睡觉,我和爸爸都祝你睡好。”

第二天下午,安睡中的钱瑗,停止了心跳。

钱瑗去世,白发人送黑发人,杨绛心中的悲痛难以言喻。但是她还是强压下这满腔的悲恸,不敢透露给病中的钱钟书。可是一个月,两个月……四个月过去了,迟迟等不到女儿一个电话一封信的钱钟书到底还是知道了。

也许他早已知晓,只是迟迟不愿接受这个事实而已。在钱瑗去世的一年后,无法接受女儿离去的钱钟书也病情加重过世了。

先后痛失生命中的两个至亲,杨绛成了孤家寡人,却不得不继续接下来的使命,那就是留下来为一家人“打扫现场”。

钱钟书去世后,杨绛开始整理丈夫生前的遗稿,续写自己的小说《洗澡》,以及女儿过世之前只写了5篇尚未完成的《我们仨》。

她说:“我要写一个女儿,叫她陪着我。”于是,那个看不见摸不到的圆圆,在《我们仨》中再次变得有血有肉。

斯人已去,但是钱瑗其实并未被遗忘。

钱瑗生前热爱教书,关心学生。杨绛曾讲:“早年的学生她看作朋友,因为年龄差距不大。年轻的学生她当作儿女般关爱。有个淘气学生说:‘假如我妈能像钱瑗老师这样,我就服她了。’”

因为这份春风化雨的关怀,兢兢业业的工作姿态,钱瑗过世之后其实一直在被怀念。

钱瑗的一名学生为了纪念她,为母校北师大捐献了一百万港币,建立“钱瑗教育基金”,专门奖励优秀教师;另一名在《香港文学》任主编的学生,专门刊出了纪念钱瑗的特辑;钱瑗的同学、同事、朋友纷纷写下文章,被出版社搜索整理成《我们的钱瑗》一书。

书中的许多事情连杨绛也不知道,唯独女儿曾经说过的“人其实很了不起,天堂就在人的心中”,仿佛依旧清晰地回荡在耳边。