雪域手记

文|赵瑜

之一 高原火车记

我已有很久没有坐这种绿皮火车了。火车像是一个时间的容器,将所有人困在这里。

在卧铺车厢里,我读完了马尔克斯的小说集《礼拜二午睡时刻》。这引起卧铺对面的中年人的好奇,他说,这年头读书的人不多了。

他刚睡醒,一边缩着脖子看我带的那册书的封面,一边问我是何时上的车。他比我上车早,是从起点站上海坐上车的。他坐在窗子前看着已经在飞速奔跑的车窗外的景致,说,过了西安,才算是真正地开始往西了。

傍晚时分,火车驶出兰州站。晚餐车推过去又推过来。我想起兰州的友人,发了短信给她。说,返程的时候,有可能在兰州停留一下。想让她带我们看一下兰州的黄河。火车经过一个城市,如果那个城市恰好有相识的人,便觉得格外的亲切。

卧铺车厢里照例有孩子的吵闹声,给恋人发送语音留言的姑娘,以及大谈国际形势的中老年男人。除非有人大喊一句,啊,快看,窗外有雪。他们才会停下语言,默默地看了一会儿窗外。

这一次的远行的确是拓展人的视野。正值六月末尾的盛夏,然而,火车进入青海的时候路边积雪甚厚,差不多走了有百余公里。雪厚厚地铺在青海的植被上,夏天在这里变得平庸,失真。

原来,夜色在白雪的铺垫下也变得延迟。时差,温差,海拔如果也有一个通俗的名词,应该叫作高差?

车厢里有一个孩子在问他的妈妈,为什么夏天还会有积雪。他妈妈用海拔高来解释,让孩子陷入到一片雾里。

海拔升高,身体里某一个关于声音的开关仿佛被打开了。越往高处走,我的耳朵里铁轨的声音越大。像是有人刻意拧大了一些声音,而屏蔽了车厢里的嘈杂。铁轨像是一首交响乐,占据了车厢的远处和近处。在低海拔地域的时候,火车的声音时有时无,而进入青海以后,铁轨的声音便一直在耳边单曲循环。

我坐过道边靠窗的椅子上,看着窗外的雪景,想知道高原的夜色是如何一点一点铺满窗外的大雪。窗外的夏天,像一首想不起名字的唐诗一样,大唐,边塞诗人,被一场雪阻挡,写了一首又一首诗,每一首诗里都有融化不了的雪。

晚上九时,车厢里渐渐安静。一些人吃完了水果,洗漱完毕,安静下来。有那么一瞬间,卧铺车厢里只有铁轨的声音,单调,重复,像极了一场对自我的质问。就是在这个时候,车窗外的天光突然暗了下来。电线杆模糊,鸟儿失踪,雪地上的杂草和灌木丛被夜色一点点吞噬。车厢里忽然响起一声深睡的鼾声,又一次提醒了时间。我看了看手机,已经接近晚上十点钟。

在高原上,夜色的确是一首交响乐,铁轨的声音是钢琴,车厢内人员走动的声音是管弦,车内提醒大家注意的广播通知是钢琴间歇时的一场铜钹或者小锣。在这声音的河流里,人被湿润,被包围,被安抚。

火车在青海境内狂奔的时候,列车员来到了我们车厢做统计,主要是梳理第一次坐火车到西藏的客人。统计完了以后,列车员手持小喇叭,开始讲述如何抵抗高原反应。

随着海拔的升高,空气中的含氧量下降。所以,列车员提醒老人和孩子不要到处走动,消耗身体里的血氧含量。并尽量地多做深呼吸,保证吸入身体的氧气。如果感觉到脑袋发胀,这也是高原反应的常见形态,不必担心,可以通过喝水或吞咽动作来缓解这种不舒适。

列车员的讲述让我想起了飞机起飞前的安全告知。说到底,人的感官的不舒适,都可以用吞咽的动作缓解,这样的动作,既有生物学的本能,又让我想到人类面对危机的时候,都是借用婴儿的状态来抗衡。

我是在第二天早晨发觉身体的异样。下床去洗脸,我感觉我的重心有些偏移,身体稍有些飘。我以为是睡得太浅了,没有休息好的缘故。随后便听到了隔壁床铺的孩子在哭。

列车服务员拿了吸氧的工具过来给孩子吸氧。原来,这班进藏的列车,每一个铺位的上方都有一个吸氧的接口备用。

洗完脸,我感觉到眼睛有些胀,是困倦的那种胀。我喝了一支口服的葡萄糖,吃了一点东西,又上床休息。

高原反应,我之前已经有过体验,是在青海的果洛州,黄河源头。但那一次的高原反应并不持久,停车后,我吸了十多分钟氧气,吃了一块巧克力,补充了糖分和水分,过了不久便恢复了。

火车上的高原反应来得缓慢,像一个音乐剧演出的前奏部分,灯光混乱,音乐沉闷。我躺在上铺,感觉到火车像一个游乐场一样,在来回晃动。我开始深呼吸,吞咽,甚至想象西藏的美好景致,来抵御身体里的不确定感。

列车员在过道中问,有没有不舒服的乘客,可以吸一会儿氧。第一次问的时候,我忍住了,想通过想象力练习转移高原反应带来的不适。所谓想象力练习,就是,我将一些欢喜的词语植入到我的想象里,来建筑一些有利于情绪的场景,比如,在布达拉宫的广场上闲坐着,或者是在八廓街的一个小店里喝一杯奶茶。然而,这样的内心活动很快失效,因为身体的反应快于想象力的建筑速度,我还没有在意识里走到布达拉宫,血管里某一条小河流便干涸了。我能听到身体里某些枝节的细声叫喊,大于日常接受的海拔轻易地摧毁了我的磁场,此刻,我在火车上终于被高海拔击败。

列车员再一次到来的时候,我要了一套吸氧的管子。操作简单极了,只需要插入铺位上方的一个接口,便可以吸氧了。

火车上的氧气并不纯粹,所以,一半是心理安慰。

我吸了一会儿氧,感觉脸部的麻木感正在消失。火车的轨道声音仿佛正在降低。如果细细地听轨道的声音,能听到风吹动沙粒或灌木丛的声音。推销零食的车子已经来回多趟了,列车广播开始播放西藏风情的歌曲。可能和吸氧有关,我身体里的某些躁动正渐渐消失。我甚至有了意愿看一看车窗外的景致,这才发现,天空一无所有,蓝得像一部童话书的封面。

中铺的年轻小伙子正在收拾东西,他从那曲下车。

车厢里下了几个人,并没有新的乘客上来。空间变大了的车厢里,氧气仿佛也多了一些。海拔仍然有些高,坐在车窗边的时候,总觉得火车的外面是草原,是大海,是沙漠,或者更为广阔的世界。

如果闭上眼睛,在一列行驶在高原的火车上,我们能听到心跳的声音比平时要重一些,甚至,还能听到时间正像往事一样,被装入一个又一个方形的木头箱子里,而我只要打开任何一个箱子,便立即成为那个时间里的讲述者。

去拉萨的火车上,我带的书只读了一半,另外一半的时间交给了高原反应。如果一次行走,可以让身体有特殊的记忆,那么,去西藏的方式,选择火车,是全面的、丰富的,同样,也是晕眩的、对抗的。可能,所有通向高处的路径,都有一些挫折。不是身体的,便是精神的。世界如此守衡。

之二 布达拉宫记

和林兄一起来接我们的藏族友人叫扎西,给我们献了哈达。这让我们再次确认,我们到了西藏,一个与内地完全不同的地方。

拉萨和内地的时差大约有两个小时。所以,傍晚七点半到拉萨时,阳光正热烈。这时间的错位,让我们觉得,仿佛一到拉萨便赚到了两个小时的时间。事实上,从自然科学的角度来想,可能,一路逆着时区走的话,的确是在延长自己的生命长度。

拉萨的空气清澈,像有人在海边弹奏钢琴一样,安静,有流水般的清澈感。一下火车,我就被拉萨的空气叫醒。空气透明的城市总让人生出欢喜。

我们先到酒店入住。友人林兄安排的地方极好,位于布达拉宫和大昭寺中间。出来酒店右转,走不远,便是布达拉宫,而出来酒店左转,不远便是著名的工艺品批发街八廓街。

我们在火车上躺了近两天时间,被束缚的身体已经有些迫不及待。然而,为了避免高原反应继续发作,拉萨第一晚,友人建议我们不要洗澡。好吧,那就不挑战自己了。于是,我在拉萨大街上看到的人,总感觉他们也是两三天没有洗澡的样子。

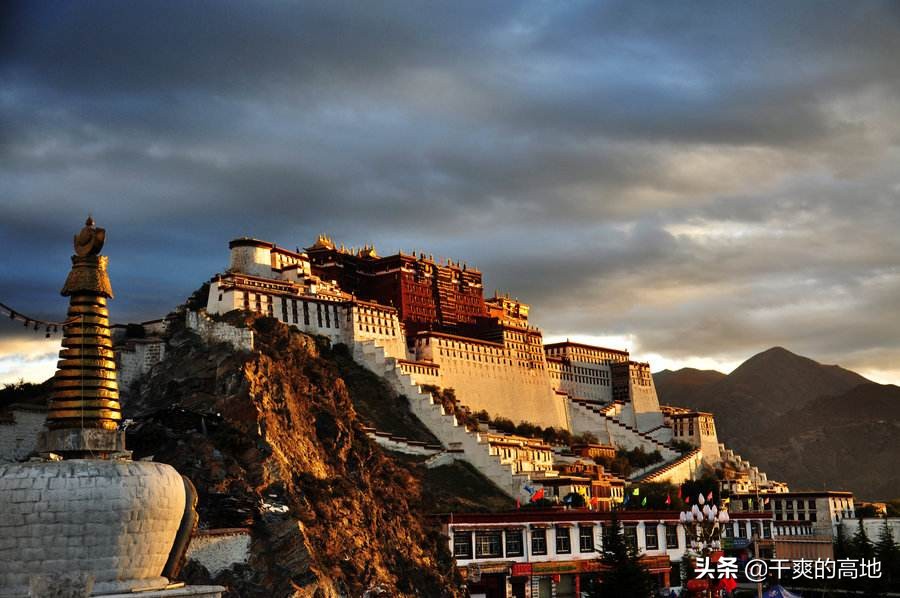

晚饭时在饭店的房间里,转脸一看,天啊,布达拉宫竟然就在不远的地方。灯光下的布达拉宫,庄严,很有美术作品的构图艺术。如果不说这是一个藏传佛教的圣地,我个人觉得,它更像是一个美术馆。夜色中的布达拉宫,孤独,庄严,像一个白天遗留在黑夜的证物,证明人类需要这样的神殿,在夜晚的时候守护着一些人的梦境。那天的晚餐吃了什么?后来,我竟然丝毫也不记得,我只记得黑夜中的布达拉宫,线条像五弦琴上的黑丝线一样执着的布达拉宫,还有沿着灯光在夜晚飞翔的思绪。

海子有一首诗写黑夜,在拉萨的第一晚我想到了那首诗的其中几句,和黑暗中的布达拉宫是如此的吻合。海子这样写道:

黑夜从你内部升起

你从远方来,我到远方去

遥远的路程经过这里

天空一无所有

为何给我安慰

人到中年,可能都需要不定期找回自己,要么是找到年轻时的自己,要么是去寻找一个更值得塑造和梳理的自己。

那么,越是在陌生的环境里,在黑暗中,孤独的深处,这样的寻找越会明晰。而布达拉宫这样的意象激发了我的某个小念头。

我抄写过无数遍的《心经》,却并不信佛。这是世俗生活对人的侵略的结果。然而,在布达拉宫,我却想去看看那些与佛接近的事物。

佛本身就不是一个固定的形象,是人动用了人世间全部的历史来塑造的形象,是用来存放内心的一个“灵魂的处所”。

凡人皆有苦恼,而摆脱这些苦恼靠什么呢,显然,需要精神的方向,需要文学作品,需要旅行,需要肉欲的释放,也需要和神灵来交换方法论,以便让世俗意义上的人拔节,成为一个可以突破自我的人。

第二天一早,林兄便领我们去吃藏式早餐,藏面。甜奶茶好喝极了,像极了内地那些时尚奶茶的味道。藏式小面也很温润,一开始我担心纯藏式的早餐,可能会有侵略性的奶腥味道,然而,我错了。我被西藏的第一顿早餐教育。世间的事果然需要亲自尝过,才能得出结论,只要我们做好了打开自己的准备,那么,我们就是一个随时可以吸纳阳光和温度的人。早餐后,我想到了一句话,便是:好吃的食物本身也是一种宗教,是对所有人开放的。所以,这一餐藏式的早餐打破了我对西藏饮食的芥蒂。

步行去布达拉宫。正是旅游旺季,大街上布满了背包的游客。从人员的构成来说,拉萨是一个小型的“联合国”。街上散步的人都有不同的来处。这些人和拉萨这个城市一起成为景致。当然,我和多妈也是这众多风景中的一缕。

当我们要观看万物的时候,同时,我们也是万物的组成部分。这样一想,便觉得每一个人都应该四处行走,来补充这个世界的缺口。

要过一个地下通道,安检,才能进入布达拉宫所在的区域。我们要从布达拉宫的东门进入,导游已经提前等在了那里。他穿着朴素,汉族,职业感不强,像是一个修行的人。

导游说,布达拉宫为了控制游客的流量,规定一个团队从进入到出来的时间,不超过两个小时。那么,在布达拉宫里面的时间便有些紧张。停顿了一下,他又说,不过,也没有那么严格,你们如果想要在哪个地方停留的时间久一些,我也会合理安排时间的。

看得出,他是一个懂得游客心理的人。经过他这样一句补充,仿佛刚开始听到只有两个小时的紧张感便消失了。

布达拉宫,首先让我倾倒的是它的色彩。雪白的白宫,以及沉稳的朱红色的红宫,组成了这座让世人膜拜的宫殿。这是一座盛放着太多旧光阴的宫殿,旧时的王位和公主已经成为民间到处传说的故事,只有这宫殿保留了下来,成为故事的证物。

大片的云朵在山上是山的样子,在湖边是湖水的样子,而在布达拉宫的上空,便成为宫殿的装饰。布达拉宫上空的云彩,白得像梦境一样,是诗人们诗句里无法借用的白,是历史故事中无法捕捉的白。这样的白云,和这样的建筑在一起,像一个真理一样,让我们觉得,它们是一切可能的开始。

因为离布达拉宫太近了,我的手机拍不下布达拉宫的全貌,只能拍摄这座宫殿的局部。局部的布达拉宫也是艺术的,属于宗教的部分在它的内部,而现在,只看建筑,我会觉得,这是先人给我们留下的一封信件,那些色彩是建筑这些宫殿的人的表情,那些造型以及朴素的建筑材料,是他们对后世的人的生活嘱托。还有宫殿里的那些摆设、佛像以及壁画,也是美学和神学的教育,所有经历过时光打磨的东西,并留存于世间的,其实,都属于遗书,都是在让当下的我们明白一些什么!

格局壮观的东西,一定饱含着辛苦。比如这座宫殿的重修。形象庄严的东西,一定是指向人类的心灵。比如,那些本土的信徒们,一步一个长头,一辈子只为了到布达拉宫朝圣一次。

在火车上我做了功课,查看了一下布达拉宫的资料,皮毛般了解到,布达拉宫一开始,是松赞干布为了迎娶大唐的文成公主而修建的王宫。这座如此壮观的宫殿,在一开始,便是权力最高的住所。

从某一个角度上来说,布达拉宫让我想到北京故宫对游客的开放。那个曾经平民禁入的紫禁城,现在也已成为一个任人评说的博物馆。布达拉宫与故宫不同的是,这里依然还是一座香火延续的佛教名寺。

导游说,进入布达拉宫的那一刻起,禁止拍照和大声喧哗,这样的提醒,是对布达拉宫的另外的注释。布达拉宫依然是一座大于世俗意义的博物馆,它还在延续着它旧有的功用,它仍然是灵魂的安歇之处。它是值得放下烟火人间的碎念、磁场和贪婪,来寄存肉身的芜杂,哪怕是在这里行走时一瞬间的安静,也一定会在今后的一段时日反复念起。

日常生活中,和灵魂有关的场所太少了,我们被世俗意义的成功所束缚,成为一个被观看的人,被评价的人。而在布达拉宫,看着那些一生磕着长头到这里朝圣的人,你会突然觉得,时间和生命有另外的长度,有另外的测量方式和评价体系。布达拉宫的意义,不只是对于信徒,信徒是布达拉宫的一部分,对于很多游客来说,到这里打卡,发布朋友圈,喝八廓街的奶茶,都只是生活的表象,而真正借助于布达拉宫这座庄严的宫殿对自我进行盘点的,是一种特殊的磁场。该怎么捕捉这样一种磁场呢,该怎样解释这样一种磁场呢,是因为有了特殊的参照,而必然会出现的一种生命的自觉吗?也不会,至少不是所有人都需要自我质问。

但是在布达拉宫,我被这数百年庄严的磁场触动,作为世俗意义上的一个表达者、写作者,日常生活的观察者或发现者,我突然变得主观起来,这种主观生动、积极,甚至充满了力量。这大于我在内陆城市生活时的悲观。

我无法解释这种精神上的满足,我在赞叹这座建筑华美的宫殿的时候,我仿佛也在内心里重建了一座属于自己精神内核的宫殿。我用所有的旧时光来搭建那些失意的夜晚,那些欢快的浅薄,那些感情中错位或卑劣的部分,那些少年时光、青年时光和中年时光,那些物质贫乏的年份,那些被友谊拉起来的跌倒……云彩一样的过往,像夜色和风声一样找不到起点的过往,这些都是我的精神生活的原址,是可以在我的内心里建筑一座宫殿的素材。

拉萨市区的海拔是三千六百米,而布达拉宫高达一百一十五米。别小看这一百多米,在向上攀登的时候,每一级台阶都会消耗掉我大量的氧气。有那么一阵子,我走得快了一些,气喘不止。

我决定靠着布达拉宫的墙体休憩一会儿。阳光盛开,浓郁的泥土味道扑面而来,木门窗上油漆的味道,布料风干以后的味道,树叶上鸟儿展翅飞走后留下的树叶和鸟羽混合的味道,石头经历时间以后风化的味道,游客身上的香水味道,以及寺庙里的藏香燃烧后的味道。这里不只是宫殿的展览馆,还是云彩的展览馆,气味的展览馆,灵魂的展览馆,众生欢喜或悲愁的展览馆。

导游给我们讲解布达拉宫建筑所用材料的特殊,第一种是取材于当地的“阿嘎”,他的普通话不太标准,我是事后在百度上又搜索了一下,才确认他说出的这两个字的指向。阿嘎是一种风化石,打制难度很大,但是做地基又特别的夯实,是适合山地的建筑材料。布达拉宫的地基用的全是这种阿嘎。另——外一种——呢,导游拖着长长的音调,好让我们跟随他的手指。只见他指着我对面的一堵墙,说,布达拉宫的所有墙体,都是加厚的,最外面的一层用的是这种白玛草,是一种高原上的柳树。这种白玛草和泥土混在一起,既保暖,又通风,是整个宫殿的呼吸系统。夏天的时候,主要靠这外墙来提供冷风和阴凉。而冬天的时候,这一层外墙又过滤了冷空气,是一种天然的空气调节。

听完了,我感叹说,古人的建筑智慧真是好。那导游附和着说,是啊,那时候又没有挖掘机。我们一起抬头看高高的宫殿,感叹美好的东西背后,又有多少难以言说的悲苦啊。

站在布达拉宫高处,看远处的山时,我会想,当年修这座宫殿的人,不知有没有一个人写下日记,记录下他们的日常细微、饮食账目,又或者有文人嗜好的,表述他并不喜欢给别人建宫殿,而只想给自己建一座房子。当然,这样臆想,有些穿越了。历史的书从来都有着严格的秩序。正因为此,我只能在布达拉宫的一个小广场前静坐一会儿,听了一会儿空墙里历史的风声,便跟着导游,进了宫殿。

我选择略去宫殿的叙述。没有长时间地在布达拉宫里生活,熟悉僧侣们的日常,我无法书写内部的布达拉宫。文成公主的故事,有很多个版本。晚上的时候,我们便去拉萨的南城看了露天的实景演出,名字叫作《文成公主》。

想一想那剧情,便觉得是一部公路电影,一个唐朝的公主,走了整整三年,才到达西藏。这中间如何吃,如何度过凛冬,如何面对孤独和绝望。

演出的视听效果极好。然而,最让我喜欢的竟然是一群牧民“打阿嘎”的场景。为了迎接文成公主,他们给文成公主建了第一座宫殿,叫作雍布拉康。演员们手持一根粗细适中的木杆,一起捶打石头。那声音,整齐,像千军万马奔腾的声音,又像是恋爱中的男女骑着马奔驰在高原的声音。在这么高海拔的地方,看演出,总有一种莫名的激动。因为心跳比在内地的时候要快一些。

剧场“打阿嘎”的时候,我又回到了上午时,我坐在布达拉宫的墙边休憩时的场景。白云的白,宫殿墙体的红,灵魂的飘逸,世事的虚无。

我真想就那样闻着藏香的味道,静静地坐在布达拉宫的台阶上,梳理一下我的前半生。然后,和解,或是放下。重新开始,又或者保持紧张。内心的抽屉,有一些布满了尘土,有一些塞满了名利。都需要静一下,需要一个上午的时间打量自己的过往,给灵魂扫尘,给记忆设色。

在布达拉宫的半天,我找回了一些主动的事情,内心里已经熄灭的火又被愿望、香火点燃,我想,我应该做一个积极的人,打开自我,拥抱世界,包括不完美的一切。

之三 骑马记

羊湖的全称叫作羊卓雍措,“措”字是藏语,是湖的意思。在西藏,所有的措都是湖。

羊湖的蓝很难描述,比宝石蓝更浓郁一些,比天空蓝更厚重一些,比墨水蓝更深沉一些,比瓦蓝更清高一些。羊湖的蓝如果非要准确地描述,我觉得,它应该是一种琴的声音,不论是白天还是夜晚,只要你听过这种声音,便会印在记忆里。

我们只是掠过羊湖,下午的时候,我们去看文成公主到达西藏以后第一个夏天居住的宫殿,叫作雍布拉康。

如果说,布达拉宫是打开我的想象力的宫殿,那么,雍布拉康则是一座有关审美的宫殿。远远地看到它时会觉得,这是一座偏女性的宫殿,瘦削,下面宽阔的宫殿的殿基像是一个裙摆。在某一个角度来看雍布拉康,总觉得这座宫殿在舞蹈中。

这是一座极具艺术感的建筑。

它的美好在于建筑设计者借助于山体呈现这座宫殿的方式是错位的。布达拉宫是整齐的,像合唱团;是强大的,团体的,有力量的。而雍布拉康显然是个体的,独立的,有音乐感的,秀美的。

据说这是西藏的第一座宫殿,比布达拉宫至少早了八百年。时间对于建筑来说,真是阔绰,人类的渺小感,在一栋建筑所经历的时间长度上,有了参照。

车子停在山脚下的雅砻村。据说,这也是西藏的第一个村庄。现在的雅砻村靠着雍布拉康为生,导游说,这是一个和睦的村庄。游客少的时候,他们农耕生活,多的时候呢,就分工服务,有人牵马,有人卖经幡和食物。

我们一起骑着马上山,马铃声好听。我骑的马的名字叫卓玛。我知道,卓玛是仙女的意思。牵马的姑娘还在上学,说暑假是要勤劳的。她的汉语使用得很生涩。

山路全是石子,马蹄声中,可以听见石子在路上蹦跳的声音。下山的马迎面过来的时候,我乘坐的马匹伸长了脖子打了一声响鼻,一看就是在打招呼,有趣。

便问那牵马的姑娘,刚刚下去的马是大马还是小马,姑娘说,那是一匹刚买过来的马,和大家的马还不熟悉,只有他们家的马对那匹马热情,其他人家的马都欺负那匹马。

她的描述,像极了人间烟火故事。

骑马看到的世界是动态的。雍布拉康的山脚有上万亩的稻田,盛夏时分,正在疯长,庄稼的绿把世界笼罩。一块又一块绿地,因为种植时间的差异,让绿与绿有了边界和细微的区别。绿与绿的区别,我相信就是喜欢与爱的区别吧。

山脚下看雍布拉康的时候,觉得它是柔弱的。然而,骑马到半山的时候,才发现,虽然这是一座很小的寺庙,但它也是强壮的。雪白墙,朱红的房檐,以及塔上的金顶,三种颜色分割了我们的想象力。

从山脚下到雍布拉康寺庙的入口处,不到半个小时便到了。转弯的时候,我看到村民骑着马,风一样地冲了下来,那匹马一路打着响鼻,畅快着。

走到山顶的时候,雍布拉康的宫殿像被突然放大了,经幡在风声里响动,高墙上的云朵懒惰着,在一棵树的上方睡了午觉。雍布拉康也是壮观的,只是规模要小一些。它的壮观是借着陡峭的山势一点一点累积起来。山给了雍布拉康一个好的空间,好像足以盛放数百年民间的哀愁,至于饥饿,寺庙下面全是良田,只需要一场雨,便可养育数万人。

听了一路的马铃,我觉得,我像听了一曲与西藏有关的音乐。和在火车上听到的歌颂西藏的歌曲不同,马铃声有关生存,有关温饱和尊严。给我牵马的小姑娘,因为这一次上山,可以挣到一些学费。

马越来越远离人类的日常生活,除了在旅游区,马几乎被人类遗忘了。汽车,高铁,飞机,文明意味着迭代。

然而,骑在马上的时候,我突然觉得,在过去的中国历史上,马也是一种文明的载体。骑在马上的人,看得更多,走的路更远。所以,他们对人类的文明有着缝补的作用。

这些年我不停地离开家乡,去不同的地方。听过夏天漠河的晚风,吃过三沙海水里的贝壳,看过洞头盛夏的云朵,还到过新疆的喀纳斯湖边听了听鸟鸣。这所有的行走,都不过是借助于不同的参照让自己变得更宽阔,更丰富,更加接受不同的事物、世界和观念。那些目的地的美好,路上的挫折,都不过是存在记忆里的一页日历。有时候是叹息,有时候是长笑。

行走的意义中,一定包含治疗。

而在雍布拉康,我被马蹄声治疗,被马脖子上规律响动的铃铛声治疗,被马匹载着我上山时的云朵的白治疗,被风吹动的马鬃治疗,被马背上的视角、田野的绿意治疗。我既是我的观察者,又是我的表达者。在马背上,我变成了一个马背上的我。噢,的确是废话。

马停下来时,很是温顺。我踩着马蹬下来,当身体的重量全都偏在马匹的左侧的时候,马吃力地歪着头撑着。稳稳地,这些马载着游客来看寺庙,载富人也载穷人,也渡好人,时间久了,便也和一个高僧差不多。

在雍布拉康遇到一个胖胖的藏族导游,讲解得生动,他很会调动词语的悬念。比如他很活泼,说,寺庙这些年也与时共进,比如,除了供养一些过去的神,也供养一些现代的神,他手一指,说,这个喷气神,你们汉语称为灭火器。有趣!

雍布拉康的建筑形态特别好看,如果你对着这座寺庙发呆,你会想到梵净山,或者是张家界的一些山体。这是一个有悬念的建筑群,虽不庞大,却充满个性。

常听人评论,说,建筑是凝固的音乐。那么,一座和寺庙有关的建筑,差不多是一曲有灵魂的凝固的音乐。

自雍布拉康出来,有小雨,雨细且凉。我们在路边吃了一个山南的西瓜,甜。卖瓜的人说,山南的阳光好,雨水好,长出来的食物都好吃。卖瓜的人是个胖子,他说食物好吃,多么可信。

山南是林兄工作过十年的地方,晚上的时候,他醉酒,和他的旧同学忆念往事,事事都关于孤独,看得出,他们都是深情的人。

在西藏活着,因为空气的稀薄,他们是比内地人做更多次深呼吸的人。而我们应该了解,人类在深呼吸的时候,灵魂趋于安静,甚至,人更容易有反思感。高海拔让人活得更加哲学,因为,高意味着他们所看到的世界的维度略高于平原的人。

来源《广州文艺》2022年第3期

赵 瑜,中国作家协会会员,河南省文学院专业作家。已出版长篇小说《六十七个词》《女导游》等六部,散文随笔集《小忧伤》《恋爱中的鲁迅》等十余部。有作品获杜甫文学奖。