小编按:她在上世纪八十年代曾以组诗《独身女人的卧室》轰动诗坛,成为女性主义诗歌的先锋和“剑客”,也成为污言秽语的靶心。没想到一语成谶,她终其一生住在“独身女人的卧室”里,却也正如她的诗所描述的那样,终其一生,“无边无沿”。她叫伊蕾。

伊蕾,原名孙桂贞,1951年生,天津人。系中国作家协会会员,天津市作家协会理事。出版的诗集有《爱的火焰》、《爱的方式》、《单身女人的卧室》、《伊蕾爱情诗选》等。曾获庄重文文学奖等。部分作品被译成英文、日文、法文、意大利文、俄文等。因心脏病于2018年7月13日下午四点突发去世。上世纪八十年代她曾以组诗《独身女人的卧室》轰动诗坛。

前卫的女诗人:伊蕾

沈睿

壹

几天前,确切地说是7月13号,我从亚特兰大机场飞到南卡州的夏洛特机场,在夏洛特机场停留三个多小时,转机,然后去巴黎。

两天前,7月11号从北京飞到纽约,再飞到亚特兰大,亚特兰大的热度让我出机场就差点没倒退几步,回到机场的空调中去,手机又因为在中国两个月忘了加款而不通,甚至优步车来了,也找不到我。我站在机场外面等车,如热锅蚂蚁,在热浪里煎熬了四十多分钟,最终一个好心的黑女人帮助了我,我用她的热点,再次叫车,回到了家。

1988年夏,伊蕾在天津海河边粮店后街旧居

家里,邮件堆满了,邮箱里也塞得满满的,真是座小山了, 我望着这堆邮件,赶快拆开,发现要付的医疗账单有七八个,头气得都有点大了。美国的医疗系统规定你看完医生,当时只付一个挂号费,他们不要你付全款,他们先跟保险公司要钱,然后就不停地给你送账单。我第二天一早, 在电话里付各种账单,并跟保险公司交涉,跟我的银行交涉, 弓在箭上,人在弦上,要绷出去的感觉。第二天真正计划做的事情,神情恍惚,语无伦次。

7月13号早上我到机场,飞去法国。我的日程那三天紧得就是看了微信,看了电子信箱,我也懒得回。旅行打乱的是人的思绪,打乱的是我需要的平衡的状态,我的全部希望就是到机场后,再开始做该做的事情。可是到了机场,我累得直想找个地方躺着。夏洛特机场因其里面的高档休闲而闻名全国,机场里面总有人现场弹钢琴——旅客中总有钢琴师或钢琴表演者,机场中心如同一个休假地,大花盆里种着无数棵高大的棕榈树,树下摆着无数的白色的摇椅,好像是在海边度假一样。在夏洛特机场,你不用出机场就度假了。 我找到一个摇椅,半躺着混沌着,似乎并没睡着。

1988年在北京大学三角地

我惊醒的时刻,是因为手机不停地颤动,我看看,才知道儿子来电话。我坐起来接电话,儿子在北京,说:“妈妈,我告诉您一个消息,您可别太震动。”我全身紧张,立刻被震动了,被他的话震动了,我问,几乎是惊惧地:“怎么了?发生了什么?”他说,“诗人伊蕾去世了,我爸爸刚才在微信里发的。”“真的?”我几乎不太相信地,很惊讶地叫起来说,“天呐,我昨天晚上还想到她了!也许是今天早 上?!”

我那刻不能确定我是在昨晚还是今天凌晨想到伊蕾了, 因为我的腰,我回家这两晚都睡在二楼起居室的地板上。 我只记得自己躺在地板的竹席上,窗外面还是黑暗的, 我想起了伊蕾。

我想起来了,那是今天的黎明,因为我想到母亲,因为我每天早上醒来第一个念头都是母亲,我想到几个月前看到的伊蕾写的母亲的一组诗歌,记得她有几句诗歌,强烈地刺中我的心,其中有一行诗说:“妈妈,我愿倾其所有/换取你一刻生命。”我当时阅读的时候,这句诗让我泪水夺眶而出,一下子就记住了。还有一句我也记住了:“我的手像瞎眼的小鸟/在空虚中打捞你的气息”。我躺在那里,想到伊蕾的诗句,感受自己的手,在空中想挽住母亲。

70年代末、80年代初,女友们穿着伊蕾设计制作的服装共同出游

我想着母亲,想着伊蕾的诗歌,我对自己说,要到网上把伊蕾写母亲的诗歌再读一遍。“妈妈,我愿倾其所有/换取你一刻生命。”在黎明的黑暗里,我感受这句诗歌感情的强烈,感情的真实,只有失去母亲的人才能写出这样的诗行,我在黎明的黑暗里,我一遍遍地想这句诗,想念母亲,伊蕾的脸隐现在我的思绪里。

她去世了?今天?这样的巧合让我极度惊怵,“我今天早上想到她”,我对儿子说。儿子说:“太奇怪了”。我继续,好像是自言自语:“她多大年龄,54年的?”“不是, 是51年的,她66岁,或67岁吧,我给您打电话,就是先给您说一声,Don’t be too shocked.”儿子给我打预防针,然后挂断了。

90年代在河北诗会,左起为张学梦、铁凝、伊蕾、郁葱、陈超

贰

Don’t be too shocked? 我坐在那里,已经完全清醒了,I am not only shocked. I am shaken! 我对自己说, 我翻看微信,看到了微信上转的信息,看了《诗刊》 社的消息,然后就坐在那里把《诗刊》转载的伊蕾的《独身女人的卧室》读了一遍。读到有些诗句,我仍然有些不相信, 这样的诗句写于三十多年前:大胆、直接、热烈、反抗、 渴望、娇弱、缠绵,孤独,痛苦,最终还是符合男权期待的“现代女性”的形象,当我读完最后一句,我这样想, 最后的这个想法,我是没有料到的。

伊蕾的诗歌,我在课堂上教过,我是把她的诗歌当作女性身体/欲望与四周的墙(社会的期待和限制)的对抗来讲解的。可是此刻读她这组全诗,我突然有了更新的理解,对她的思想和处境有了更多的同情,甚至哀悯。

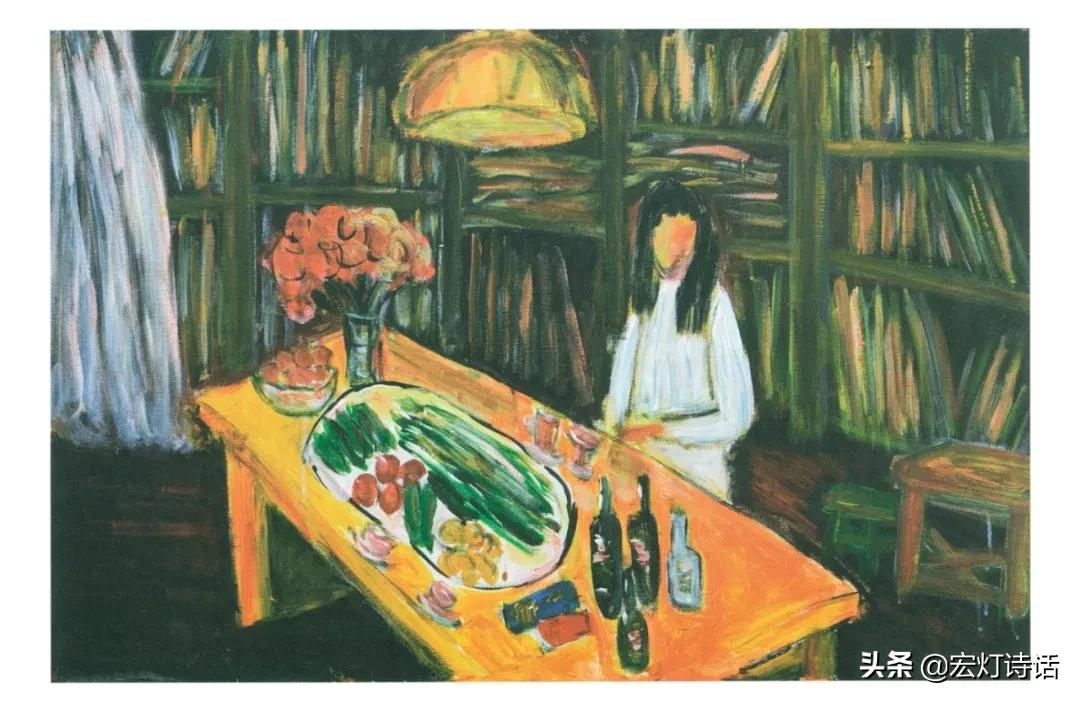

伊蕾2007年创作的油画,在索罗明画室

我坐在那儿,在微信上转发了伊蕾去世的消息,我不知道该用什么方式纪念一个我只见过两三次面的诗人,我们曾经有过一次深谈,可是,那是二十七、八年前了,她因为深深的忧虑,而向我这个陌生人倾诉。实话说,我们从来不是朋友,也够不成朋友,朋友,在我的定义里,是有过深深的了解、敞开心扉,同甘共苦过的人。伊蕾和我,只是见过面的人,根本算不上朋友。

但伊蕾却对我有深刻的影响。她对我的影响,我在我的文章《走向女权主义》(2006)一文里详细地描述过。

我记述了她曾来到我们家,本来是来访我丈夫,结果他不在,她留了下来,我们开始交谈,是一场一个女性对另一个女性的交谈,是一个在男女两性关系中受伤害而感到困惑的女人们之间的经验之谈。

那个时候,我们都不懂我们为什么感到如此不适应,我们对“前卫”的诗人们作家们、知识分子们提倡的男女性自由,男女独立,心向往之,却感到一旦实施,就是我们的被伤害。我们责备自己不够先锋,我们责备自己不够前卫,我们在很多前卫的男性的带领下,渴望做前卫的女人,渴望做那个人人都羡慕的前卫, 但,前卫给女性带来的伤害,不亚于做一个传统的女性的伤害。我们没有足够的思想武器去穿透我们的困惑,我们责备自己,以为自己不够前卫。

90年代在莫斯科寓所

比起伊蕾,比起一些我的同时代的女性,我不属于前卫的女人,我走的是“好”女人的道路,结婚,生子,相夫教子,做一手好饭,招待客人,以贤妻良母的身份。但在时代的风潮里,我对前卫的女人充满羡慕,觉得她们活出了我向往却不敢的自我。她们往往独身,独立独行,穿着怪异,很有艺术气, 她们拿着烟支,坐在那里,好像个个都有阿赫玛托娃的才华与美貌,她们就是结婚也没有孩子,她们活得非常自我。

伊蕾就是一个这样的女性,我羡慕她,我曾经远远地看着她,也曾经非常近地看着她,而她向我倾诉困惑的一霎, 我们结成了同盟。对她来说,我大概只是一个倾听者, 在那个黄昏,她感到无依无靠的一瞬,向一个陌生却温暖的女性,倾述自己的困惑。她的困惑其实非常古老:为什么男人们都不可靠?而我,却在那刻突然醒悟,在她的困惑与痛苦里, 我看到我们所有女性的悲伤,无论是前卫,还是一个传统意义的好女人。

1996年,伊蕾与寒松等人合影

伊蕾是一个前卫的女诗人,她也曾努力做过一个前卫的女人,从她的《独身女人的卧室》这首诗歌里,你可以读出她当时有多么前卫。她写一个独身女人的欲望,一个身陷卧室,如发情的母兽的女人,等待一个人(男人)来解救她,来跟她同居,把她从欲望与身体中解放出来,但是没有,没有人会来解救她,她诗歌中的男人们,来跟她约会时,谈的是哲学,是各种时髦的理论,是大谈现代派,可是,等待被解放,等待被解救,等待男性的“暴风雨”的“鞭楚”,诗中那个独身女人,是那个等待王子的一吻的小女人,在卧室里。

孤独,反叛,绝望的希望——八十年代末期的伊蕾,用这组诗歌冲破女性写作的禁区,可是,仔细读读,最终她的希望,还是在男人身上,还是在等待之中。男性们是可以欣赏这样的作品的,因为男性们是把自己看成是“解放者”的。在机场里重读这十四首诗歌,我突然理解了伊蕾的出走,九十年代,伊蕾不在卧室里,而是奔波在中国与俄国的大陆之间。

1998年俄罗斯油画收藏室

叁

我曾经近近地观察过伊蕾,她全然不觉。那还是八十年代初某年的十二月,我被带去到全国作家什么会上去玩,那个晚上因为太晚了,我只好在那里过夜,而我,就被安排跟伊蕾同一个房间。我被领到房间里,伊蕾不在,我简单地洗漱之后,在床上躺着看书,已经晚了。我不知道这个作家是谁,我心里很不安,因为如此的冒然。

午夜之后,伊蕾进来了,看到我,已经有人已经告诉她,她今晚有个同屋,她自我介绍她叫孙桂珍,她说话带着隐隐的河北或天津人的口音,我点头,也说了自己的名字,她显然心不在焉,点点头,并不想跟我多说,很坐立不安,脸上也显得焦虑不安,好像在等一声令下就要冲出去的士兵,但却不确定自己是否有得到命令的可能, 那种焦虑是等待的焦虑,这就是我当时的感觉。

1995年,独身女人的卧室——诗人伊蕾 绘者:孙建平

就在这时,电话铃响了,她一步跳了起来,抓住电话,是那个山西的写小说的人, 她亲切地叫着他的名字,好像等来了盼着的人,她脸上突然放出光芒来,她迅速地进到浴室里去了,在浴室里呆了几分钟,出来的时候,是化的全妆,鲜红的嘴唇, 眉毛描得很深,她的披肩发,她的略显长的脸,我觉得那是河北或天津人特有的脸庞,长脸庞,焦虑甚至苦难的脸庞 。

我感到好奇,她化了这么浓的妆,我一直看着她,坐在床上观察着她的一举一动, 出门前,她再次站在浴室门口,看着镜子,弄弄自己的头发,只来得及跟我说了一声再见,就消失了。我记得她的蓝色的毛衣,黑色的长裤,蓝色是那种湖蓝色的, 我甚至觉得有些乡土气,在那一刻,我觉得只有乡村的女人才这么穿衣服。她几乎是奔出房间的,我坐在那里,笑了,我明白她在热恋。

1987年初,《独身女人的卧室》组诗发表,我在家里阅读的时候,想到我看到过的伊蕾的热恋,我甚至能想象得出来,她是怎样在爱情中煎熬,怎样信仰爱情而写出这样的诗歌。那时,她的故事已经在人们的嘴唇上流传。

1998年在俄罗斯油画收藏室

她对我毫无印象。就是多年后她到我家, 跟我促膝长谈, 我也没有提醒她我跟她的第一次见面,我知道她毫无印象,在那个时刻,她在恋爱,她在热恋,我不好意思提醒她我曾经目睹她的热恋。只有她不再恋爱了,我们才坐在我家,我听她讲她的故事,而她不知道也永远不会知道我是她热恋的目击者,我是那个曾非常仔细观察她一举一动的旁观者,虽然我的观察也许只有不到一个小时。

那晚她没有回到房间来。

2002年在天津创办卡秋莎美术馆

肆

1995年的九月初,我们在我家再次见面,那是我们的最后一次见面。我暑假做完助教后从美国回来探亲,儿子还在中国,我在中国只有一个月,伊蕾那时正在俄国和中国之间奔波做生意,也在中国,正好到我家来。

我们的见面完全是偶然的,我们一起做饭,吃饭,吃罢饭,还在我家里听音乐,跳舞。那天的晚会有好几个人,我现在不记得当时都有谁了。我们谈论各自在国外的生活,她对她在俄国的生活所谈不多,倒是我,谈到自己学习女权主义理论,那时还没有收到下一年的奖学金信,正担心自己没钱学不下去了,虽然比较文学系的奖学金是五年的,但我们必须每年都收到新的信才知道自己的奖学金数量。

我谈及自己的忧虑,伊蕾一把抓住我的手,急促地,几乎是命令我说:“你要学下去,我去挣钱,你没有奖学金我给你钱,你要学下去,你是为我们所有人学的。”

伊蕾的话极大地震动了我,鼓励了我,我突然意识到, 伊蕾有一种幽燕女性的义气,自古幽燕多义士,伊蕾就是一位。她的话让我极受激励,让我对她有了全新的认识。 伊蕾已经不是那个在卧室里等待男人的小女人了,她是在外面的世界里闯荡之后,江湖中具有义气的一个女人。 女人的义气,是生死之交的义气,是为朋友两肋插刀的义气, 是牺牲自己的义气,伊蕾是一个讲义气的女人,我惊喜, 感动,知道,我深深地知道,她说话算话。

2003年在卡秋莎美术馆

我带着伊蕾的话回到美国继续我的学业,我有奖学金, 我继续学习,我却没有跟伊蕾联系过。种种条件都没有允许,那是在网络时代之前,那是在电子信之前的时代, 在美国我刚刚开始用电子信,在中国,那时还没有电子信,那是手机之前的世界,我也没有跟伊蕾联系的方式,我不知道怎么跟她联系。

回到美国,我回到我的学业的现实里,我跟很多人都失掉了联系。几年后我离婚了,跟朋友更彻底地都失去了联系。 伊蕾是前夫的朋友,他们都是诗人,我们没有联系,虽然我常常想到她,想到她的话。1998年我回中国,见到两三个朋友,有个朋友对我说:你出国了,回国来,没有人想见到你,你也不用去看别人。“这个话伤到了我的心底,我谁也不想联系,花自飘零水自流吧, 我从此跟过去一刀两断 了。

2001年我在俄乐岗大学妇女研究系拿到了相当于硕士学位的“妇女研究证书”,这标志着我有资格在大学教授妇女研究了。在美国,我连自己的博士学位毕业典礼都没参加, 但我参加了这个学位的毕业典礼,因为这个学位,我是给“我们”学的。我在妇女研究系的毕业典礼上,挥动着我的证书,对想象中的伊蕾大声说:“伊蕾,我得到证书了, 我是为我们学的”。在我的心目里,伊蕾一直在远方等待我的这个时刻,她或许在俄国,或许在中国,正是她,激励我完成了妇女研究系的学习。

2007年11月在北京东方太阳城

伍

物换星移,我们每个人都在自己的轨道上继续着人生, 我很少听到伊蕾的消息,我也没打探过她的消息,我跟诗歌界没有什么关系,我跟她的生活没有任何交集。我重新开始回中国交朋友是在2005年之后了,我开始交与自己同声相应的朋友。

大概半年前,我偶然在网上看到她的信息,在一个人的博客上,呃,原来她在天津,她有自己的画廊,她在画油画, 她画了很多自画像,画像中的她很漂亮,与她本人很神似, 画很成熟,也很棒 。我也读到她最近的诗,她的关于母亲的诗歌。我其实很少上博客,我完全不知道什么样的阅读让我走向了她的诗歌。网上的阅读如此漫不经心,错过的往往多过遇到的。

我遇到了这组诗歌,题为《想妈妈》,一共九首, 每首诗都很短,诗歌写得很纯粹,语言洗练,从艺术上看,伊蕾的诗歌不再长歌当哭,而是笔尖包涵无法言说的痛苦,却用简单的句子和意像,表达自己对母亲的无尽的思念。《想妈妈》,多么简单,直接!我一口气读完了这组诗,泪水含在眼睛里,自从我的母亲去世,我对母亲的痛苦的思念,我每天跟母亲在一起的感觉,这些诗歌替我说了出来,我惊讶地念着这些诗,想,只有失去母亲的女儿才能写出这样的诗歌!我甚至想,男人是不会这样感觉的,男人对母亲的思念是不一样的。

2010年10月在北京798艺术区

这些就是那那些在她去世的时,我想到的她的诗行。7月13号,我在美国的早上四五点钟醒来,正是中国当天的下午的四五点,也正是她去世的时辰,她的诗行飞进了我的思绪,她的隐隐约约的面孔在我的思绪里,人生还有比这更神秘的联系吗?更神秘的巧合吗?

我从没有想过去拜访她或跟她联系,这完全是我的性格使然,我的惰性,我的散漫。我在电脑上查她的信息,在微信上看纪念她的诗人的话,大部分是男诗人们写的,我看到我的前夫为伊蕾写的诗歌。我沉浸在震动里,我像船夫一样在网上打捞她的照片,我看着她的照片,一张张的,我所能在网上找到的,看着她在照片中从青春到中年,从消瘦到丰满,从长发到短发,甚至她即将去冰岛的照片,她的自画像在她的身后,她还是侧着头,眼睛还是一如既往,几乎斜视地睥睨着这个世界。我看着她的照片,什么也说不出来。

我的朋友萍几天前问我,“你能写一篇悼伊蕾的文字吗?”我断然回答:“不能,我没有能力写一篇更深入的文 字。”

几天过去了,一个星期过去了,我在法国这个山岭起伏小村庄里,隔绝地工作着,我每天工作八个小时以上,校对翻译一本对我很有意义的书——这本书把我带回我生活的过去。我住在这个大石头垒的房子的阁楼上,我的天窗看得见小教堂的尖顶,这个教堂建于十四世纪,已经有七百多年的历史,写累的时候,我到教堂后的墓地,一个一个墓碑看过去,死亡离我们每个人都非常近,伊蕾的突然离去,只是这个老生常谈的再次印证。

老伴说:“这个诗人的死,震动了你。”我抬头看看他 ,看着院子里的大柳树,我不知说什么好,半响,我才说,“我跟这个诗人不熟。”

2012年与柬埔寨儿童在一起

陆

伊蕾死于心脏病。“女性在五十五岁之后,赶上男性, 心脏病成为死去的第一个原因”,我的心脏医生今年二月对我说:“你必须每年检查心脏。”最近以来,我常常在夜里,突然因为心脏的狂跳而惊醒,更年期时时刻刻用满身的热潮提醒我,我开始走向中年的终点。

伊蕾没有走到老年。她八十年代是时代的前卫,她的诗歌走在时代的前面,《独身女人的卧室》是那个时代前卫女性打破传统精神箍桎的“独唱”(第七首的题目),这个独唱本质上来说,如此大胆地表达一个女性的性欲望,赤裸裸的性欲望, 这是多么大胆啊!同时,诗歌中的“我”仍陷在传统女性的角色里,呼唤和等待那个来与她做爱的男人。

从伊蕾那个时期的诗歌中看,她是相信男人的,她相信男人能把她的苦难结束。在同期的另一组诗《三月永生》里, 伊蕾问:“而我曾经活过吗?/我生来就活着吗?/让你男性的铁沟深入些/再深入些/看是否死水一潭。”这种对性爱、特别是与男性性爱的期待,展示了“前卫”女性的根本硬伤。

这就是中国1980年代“前卫女性”的困境所在, 她们在思想上依附那些所谓的前卫男性,她们在感情上也依附于那些男人,她们没有思想武器超越她们的困境,她们其实是现代男性“期待”的“前卫”女性。

事实呢,那个在卧室里焦躁地呼唤的女人,那个渴望冲破却身陷时代囹圄的女人,那个前卫的女人,她出走了,从卧室里走出去,逃出故乡,在满世界里行走。她真正的成就是她在走出去后的世界,可惜我对此知道不多;她后来的诗歌我念的也非常少;她的画作,我只是从网上看到一些。

她的画,画得多好啊!我喜欢她的自画像,我喜欢她重新想象和不停地再现自己的画作。她不再等待,她在创造一个新的伊蕾,一个独立的、散发着无穷魅力的自己。当一切都如萧萧落叶,当生命的冬天来临,这些自画像将永存,纪念一个勇敢无畏的美丽的女性。

2013年元旦在北京宋庄

是的,年轻的伊蕾曾渴望爱情,可是她等待的人如永远不会到来的戈多一样, 永远没有到来。而我坚信,爱情是让她失望的,男人是让她失望的,这个现实的世界是让她失望的。

做一个前卫的女性,在中国的社会里,你注定了失望。

最终,跟她联系最深的人,跟她精神联系最深刻的人,是她的母亲。她在写于2012年的诗歌中这样说:

逃出故乡,我和我的诗

被繁星一饮而尽

妈妈,我与你同住在光里

把来生洞穿

在走出卧室之后,在逃出故乡之后,她以及她的诗歌都成为过去,都纷纷坠落,伊蕾早已不是八十年代渴望男人解救的小女人,而是深刻认知自己的过去与未来的一个目光坚定,清晰地思考着生与死的女人,她重归作一个女儿,感受与母亲的深刻联系,在另一首诗歌中她再次说:

你是南风住进我的身体……

妈妈,我与你飞翔,无牵无挂

伊蕾与俄罗斯艺术家聚会

伊蕾走了,走在很多同龄人之前。我今天早上把要校对的书稿放在一边,坐在大柳树下。广州的朋友磐,在我的微信转发的伊蕾的消息下留言:“这是你在文章中写过的伊蕾吗?我每次读到你写到你拿到证书那刻,都忍不住流泪。”磐的留言触动了我,我今天决定写一篇关于伊蕾的文字,算作是跟伊蕾的告别,也是我对上个世纪八十年代“前卫女性”的反思。

伊蕾跟我不是朋友,但她影响了我生命的旅程,我向她致敬,她也许不知道她怎样深刻地影响了我,我也没有机会去告诉她,我们之间简短的交往,还够不成友谊,此刻我才感到遗憾,为我们的错过,为我错过了她。我甚至都没把我写的文章,写到她的,给她看过,如果她看了,她会怎么想呢?

我想,伊蕾终于与她的妈妈一起飞翔了,我们女人,最深刻的联系,还是与我们的母亲,血肉相连的母亲,代代相传的女人。

她们母女飞翔着,无牵无挂,在这碧蓝的七月的天空里,在这灿烂的天空 里。

2018年7月

作者:沈睿,美国墨好思学院(Morehouse College)教授。

伊蕾的诗

窗帘的秘密

白天我总是拉着窗帘

以便想象阳光下的罪恶

或者进入感情王国

心理空前安全

心理空前自由

然后幽灵一样的灵感纷纷出笼

我结交他们达到快感高潮

新生儿立即出世

智力空前良好

如果需要幸福我就拉上窗帘

痛苦立即变成享受

如果我想自杀我就拉上窗帘

生存欲望油然而生

拉上窗帘听一段交响曲

爱情就充满各个角落

你不来与我同居