《红楼梦》的经典之处在于它总能生成无数想象和阐释空间。宝黛爱情作为贯穿始终的线索,成为后人津津乐道的焦点。

当读者沉溺于“都道是金玉良姻,俺只念木石前盟”的宣言,感叹于宝黛超凡脱俗的“精神之爱”之时,往往忽略了另一个问题——宝玉和宝钗之间是否有爱情?

安德烈·莫洛亚在《追寻过去的时光·序》中说,“我们在邂逅相逢时用自身的想象做材料塑造的那个恋人,与日后作为我们终生伴侣的那个真实的人毫无关系。爱情的本质在于爱的对象本非实物,它仅存在于爱者的想象之中”。

如果说林黛玉是贾宝玉爱情的“彼岸”,那么薛宝钗就是贾宝玉爱情的“此岸”。

梨香院的金锁

和宝玉、黛玉大张旗鼓的亮相不同,和凤姐、湘云未见其人先闻其声的出场也不同,薛宝钗的形象是一步一步地在读者面前鲜明起来的。

起初的形容无非是肌骨莹润,举止娴雅,然后我们知道她容貌之美,两府上下多说连黛玉都比不上。再后来,一个眼里最能装下东西的典型角色,小有权势大有面子的奴才媳妇周瑞家的,带着我们进入宝钗的深闺,于是我们看到了一个头上只散绾着纂儿,穿着家常衣服,坐在炕上同丫鬟一起描花样子,见了人满面堆笑的宝钗。

盛装浓抹的女子像油画一般难以亲近,只可远观。十几岁的少女,铅华弗御,在她最随意的时候,是最美的。《西厢记》中张生初见莺莺,大概是文学史上最著名的邂逅,金圣叹称之为惊艳。可是,普救寺式的一见钟情,一时的冲击固然强烈,然而魂定之后,现实挟裹着理智乘虚而入,它还能够持久吗?有几个故事是以大团圆收场呢?宝钗的丽姿倩影破雾而来,对感官的刺激有若春雨润物,但却无所不至,浸痕难消。

宝玉此时已然和黛玉厮混良久,形影不离,在贾母的羽翼下两小无猜,将青梅竹马的桥段模拟得惟妙惟肖。此时,新来的宝姐姐犹是一个朦胧的幻影,或者套用普鲁斯特的说法,还只是一个名字,一个没有血肉的空壳,落地的一片叶子,也许姹紫嫣红,也许什么都没有。

然而后来者未必毫无优势,守拙藏愚也许能立于不败,因为无进攻就无所谓挫折。群芳竞开,满眼锦绣。桃红李白,难分轩轾。众卉凋残之后仍在盛开的,方是最娇艳的花朵。所谓时,不是早,不是先,是恰到好处。

热热闹闹的戏已经演了一出又一出,人犹在帘幕深处。多病之身的黛玉尚且如春叶初绽,稳重的宝钗却率先小染微恙,闭门不出。宝玉到梨香院探病,宝钗才第一次真正进入他的视野,仍旧是坐在炕上做针线,仍旧是绾着漆黑油光的纂儿,蜜合色的棉袄,玫瑰紫二色的比肩褂,葱黄的绫棉裙,仍旧是一色半新不旧,丝毫不觉奢华。这是一个健康自然、令人油然而生亲近之感的形象。

中国古典文学,无论诗词小说,对女人的描绘总是一个俗套,但曹雪芹的这十八个字,“唇不点而红,眉不画而翠,脸若银盆,眼如水杏”,我劝读者不要轻易看过。二十回之后,宝玉在少女堆里又打了几个滚,回首再看宝钗,入眼的形象,居然不折不扣,依旧眉目唇脸,十八个字一字不易。大手笔如雪芹,再无其他言语可以形容宝钗吗?

依此十八个字,宝钗体态丰腴,肌肤如玉,眉眼清莹,唇艳齿洁。她的美是盛唐风度的纯净明朗,不矫揉造作,无丝毫病态,真真切切,实实在在。宝玉挪近宝钗,闻得一阵又凉又甜的幽香,发自宝钗身上,竟是他从未闻见过的。宝钗谦称是冷香丸的香气。冷香丸就像后来提到的三百六十两不足的大龟,本是一个玩笑,此处却出现在活生生的宝钗身上,曹雪芹不成也担心宝钗太清晰如在眼前了?

宝钗初出,晶莹灿烂的金锁已经等在那里,倒像是早已埋伏好的一支奇兵。然而罪过不在宝钗。她的锁,一如宝玉的玉,都是现实所强加的,并非符箓化的机心。然而情场亦似名利场,一入江湖,便身不由己。宝钗因其自身的德言工容,加上这形而上的璎珞下的小小金锁,不可逃避地成了黛玉的竞争对手。当然,爱情是自由的,不争的宝钗,以不争为争,以表面的柔弱胜表面的刚强。

宝钗金锁正反面“不离不弃 芳龄永继”字样

不管内心是否认同,金锁从此便铭刻在宝玉心上,成了他的心病,成了犹豫和痛苦的根源,成了打进他和黛玉之间似乎天衣无缝的亲密关系中的一个楔子。此前,宝钗或宝姐姐还只是一个名字,现在,这个名字已经显示了其背后的丰富内容,那是一片同样迷人的风光,而且,在更高的层次上,两个世界通过一个神谕似的符号紧密相连。

意识到宝钗的存在只是第一步,宝玉还远远没有开始他的初恋,对宝钗的初恋。

扑蝶之外

潇湘馆凤尾森森,龙吟细细,竹帘垂地,悄无人声,架上鹦鹉冷不丁地蹦出一句半句主人平日吟哦的诗句,袅袅药香弥漫不散……这情形使人想起李商隐著名的悼亡之作:更无人处帘垂地,欲拂尘时簟竟床。

夏天的潇湘馆予人清幽之感,秋气渐深,那股子阴森凄凉,连童心未泯的小丫头们也觉难忍。黛玉的日子多半花在读读写写上,一卷书、一件旧物,可以歪在床上发呆大半天。天气好的时候,她会出去走走,找人聊天,赏花葬花,刮风下雨的时候,一个人闭门自伤身世,展玩既有的朦胧爱情,费尽猜疑。

黛玉是飘在现实之上的人,肉体的生活似有实无,即使爱情,也空灵得像爱丽儿,谁能想象她的床笫之欢?想象她红绡帐中的旖旎?宝玉敢拿《西厢记》中的艳词来调戏,不是唐突是什么?湘云曾感叹说,她一个香袋就做了足足半年。在物质世界,你能指望她什么?

相形之下,宝钗的日子基本上是那个时代一个大家闺秀的日常生活的汇聚,当然她还有更高的东西。不出门的时候,宝钗喜欢和小丫头一起做针线。针黹女红、饮食养生、文学艺术,无所不精,所以她能就颜色的搭配、食物的寒热、药物的配制,甚至作画的一应材料工具都讲出一番道理,让人心服口服。

她什么都懂。点戏,她知道什么场合,什么人,唱什么戏合适;作诗,从读诗学习,到写作时的分寸拿捏,她都有切身体会;穿衣打扮,她虽然不求艳俗,然而她的俭朴中透露着艺术的精心,既恰如其分地把美展示出来,又暗暗留一道高傲的防线在后头。

宝钗的见识很多地方高过“双玉”,除了聪明和用心,还有实际的阅历。薛家做皇商,五湖四海乱闯,薛小妹甚至知道真真国女孩子学写的“昨夜朱楼梦”的汉诗!双玉第一次读《会真记》,赞叹辞藻警人,余香满口,是前所未闻的好书,在宝钗那里,不过是早年的玩物,实在算不了什么。宝玉不耐烦唱戏的热闹,宝钗却能从俗气中发现精妙的地方,比如《山门》中那段“寄生草”,念给宝玉,宝玉不顿时惊喜莫名吗?

红粉中的人才,在前台的是凤姐,东府的尤氏精明又能厚道,很是难得,偶尔露峥嵘的是探春,清高加刚烈,可惜只是小姐的身份,幕后的高手是宝钗,但她有分寸,不越位,出主意点到为止,除了洁身自保,凡事都以旁观者的态度淡然处之,宝钗不得罪人是机敏,也是宅心仁厚,有时候,如就金钏投井对王夫人讲的那番话,就颇招冷酷之讥,扑蝶时的脱身之计,更被指为嫁祸黛玉,用心刻毒。

其实,宝钗的精明只在利己,却没害人。金钏已死,说什么都于事无补,宝钗既宽慰了一向糊涂的王夫人,又能给金钏的家人包括玉钏多争取一些好处,这也说得过去。小红以为和坠儿的私房话被黛玉听去,只是担心万一黛玉说出去,谈不上从此怨恨黛玉,更无所谓伤害。

说到扑蝶,活画出一派少女的活泼和纯真,这在湘云那里不足为奇,在黛玉那里决然见不到,在宝钗身上,光彩偶然一现,最为难得。

门后的心事

爱情都是在很小的事情上启蒙的,一旦认定了爱的存在,生活中最琐屑的细节都会被神圣化,被赋予意义。

林黛玉自始至终为自己缺乏一件爱情的象征物而痛心:通灵宝玉和錾字金锁都非凡间的寻常首饰,金玉良缘因此获得了神圣的认可,而所谓木石之盟并没有同样的凭证,因而显得不那么权威,像是私相授受。何况金玉坚强而草木易朽,黛玉从中嗅出了悲剧味道。

对于宝钗,必以宝玉配其金锁,虽系前定,又如宿命,本是无可无不可的。一旦玉和眼前的宝兄弟相联系,强加的命运一变而为美好的梦想。对此天作之合,如何继续矜持?如何保持漠然?宝钗的心事,一变而为唯恐幻灭,唯恐把捉不住。

莺儿在宝玉面前的话只说了半句即被阻止,因为宝钗知道,金玉良缘的话题用不着她自己推销,迟早会传到宝玉的耳朵里。黛玉的鹦鹉能念“他年葬侬知是谁”,宝钗的丫头就懂得把金锁的故事挂在嘴边:他们都是主子内心世界的外在化。

放眼荣宁两府的玉字辈未婚男人,像个人样的,除了宝玉,真找不出第二个。宝玉的地位,凤姐在和黛玉开玩笑时总结得好:“你给我们家作了媳妇,少什么?”“你瞧瞧,人物儿、门第配不上,根基配不上,家私配不上?那一点还玷辱了谁呢?”

宝钗纵想自由选择,她能选择谁?探春远走海角,迎春落入虎口,这都是前车之鉴。那种押宝赌运气式的婚嫁,风险太大,代价太大。凤冠霞帔的新娘跨出轿门,拜过天地,搀入洞房,谁能预知自己一生将要托付的人,那替自己揭下盖头的人,是一个卫若兰,还是一个孙绍祖?

宝钗端庄稳重,自矜身份,然而再能掩藏,再怎么世故,在爱情面前,终不过一个十几岁的少女,如镜的水面下不断起伏的波澜,在细心人面前岂能瞒过?薛蟠就直言不讳:“好妹妹,你不用和我闹,我早知道你的心了。从先妈和我说,你这金要拣有玉的才可正配,你留了心,见宝玉有那劳什骨子,你自然如今行动护着他。”一语中的,惹起宝钗满腹委屈,忍不住哭起来。

宝钗一贯很会设身处地替他人着想,每遇宝黛在一起,便抽身避开,免得“一则宝玉不便,二则黛玉嫌疑”,扑蝶的插曲,正是因避黛玉而引起的。宝玉遭笞挞,宝钗前去探视,论起挨打原因,袭人说起薛蟠,宝玉怕宝钗多心,急忙止住,宝钗甚感宝玉好意,反过来替宝玉打圆场。这一段故事,很能看出宝钗的体贴和厚道,在黛玉身上,万难一见。

宝钗如此一个没脾气的菩萨,连迁出大观园都能讲出立意坚决而又不卑不亢的得体话,让凤姐和王夫人无言以对,她居然也有勃然大怒的时候?不是爱情,还有什么能让她如此失态?

故事见第三十回:宝玉以宝钗比杨妃,说她体丰怯热,宝钗大怒,又不好发作,只得冷笑两声,拿前来找扇子的小丫头机带双敲,出了一口恶气。黛玉见宝玉“奚落”宝钗,着实得意,凑上来问宝钗听了什么戏,宝钗乘势借用“负荆请罪”,笑眯眯地挖苦了一番宝黛二人牵动全府的吵闹之后的再度和好。

宝玉的比喻虽然失当,本无奚落之意,宝钗根本不必介怀。关键是,这话是当着黛玉的面说的,一定会被黛玉利用,偏偏又赶在宝黛和好,黛玉最得意的当口——潜意识里这也许是宝钗不情愿看到的——在爱情的对手面前,再无伤大雅的丢面子也丢不起,所以非得挽回不可。

宝玉探宝钗之病,引出金锁奇缘;宝钗探宝玉之伤,竟变出一场小夫妻甜蜜生活的预演。

宝钗探病

宝钗送药,以温言相劝宝玉,劝没劝出什么,倒情不自禁地把心里话说了出来:“别说老太太、太太心疼,就是我们看着,心里也疼。”这话慢说宝钗,就是黛玉,也决计出不了口。在贾府那种环境,以宝钗这种身份,无异于最直白的爱情表白。所以宝钗话甫出口,“又忙咽住,自悔说的话急了,不觉的就红了脸,低下头来”。这一段描写细腻委婉,实在胜过其后黛玉的旧帕题诗。

宝玉听得这话如此亲切稠密,竟大有深意,忽见他又咽住不往下说,红了脸,低下头只管弄衣带,那一种娇羞怯怯,非可形容得出者,不觉心中大畅,将疼痛早丢在九霄云外。

过得几日,宝钗再到怡红院,欲寻宝玉谈讲以解午倦,赶上宝玉午睡,独袭人一人在旁。袭人见宝钗到来,借机出去办事(天晓得是真有事还是故意安排,袭人的心计用于这种场合,是牛刀割鸡),宝钗“一蹲身,刚刚的也坐在袭人方才坐的所在,因又见那活计实在可爱,不由的拿起针来,替他代刺”。此时院中静悄悄的,时间不知过去了多久,湘云、黛玉同来,隔着纱窗往里一看,“只见宝玉穿着银红纱衫子,随便睡着在床上,宝钗坐在身旁做针线,旁边放着蝇帚子”。

抑钗扬黛的批评家,常常下结论说,宝钗对宝玉从未产生过一丝一毫的爱情。岂其然哉!

“并不曾见读书明理的人”

宝钗最为人诟病之处,便是她屡屡劝宝玉关心经济学问,将来寻一个好出身,光宗耀祖,封妻荫子。宝玉赞黛玉,赞她从不说那些仕途上进的混账话,黛玉引为知己之言。古典文学中凡此种种,过去一概视为反封建,因此是判定进步的标准。宝钗正统、保守,便是不可饶赦的罪恶。

作为一种主义,一种观点,这种不分青红皂白的划分可以成立,倘若以此意为曹雪芹之本意,则恐怕未必。我的感觉,雪芹是把宝玉作为失败者来描写的,因此他才要表达痛切的忏悔。宝玉的反叛并非刻意的行为,更不是目的,而是自身难以克服的时代病症。意识到一生之误,意识到它不可避免的失败命运,别无出路,偏是欲罢不能,这才是真正的大悲剧。清醒者的悲剧。

谁能挽救宝玉呢?贾政不能,北静王不能,凤姐不能,黛玉也不能。黛玉挽救不了的,宝钗同样无能为力。

警幻仙姑一开始就明确告诉宝玉,让他先仙界再尘境,领略了闺阁风光的温之后,从此“万万解释,改悟前情,留意于孔孟之间,委身于经济之道”。可见宝钗的劝诫,并非雪芹深恶痛绝,要在书中大加挞伐的,相反,倒是肯定的。尽管宝玉到了也没有做到这一点,警幻仙姑的教诲却不能当作雪芹的反语。正因为没做到,做不到,《红楼梦》才是忏悔之作。否则,忏悔什么?

在黛钗彻底消除隔阂,成为知心朋友(第四十五回)之前,宝钗就读书问题与黛玉有过发自肺腑的长谈:

你当我是谁?我也是个淘气的。从小七八岁上也够个人缠的。我们家也算是个读书人家,祖父手里也爱藏书。先时人口多,姊妹弟兄都在一处,都怕看正经书。弟兄们也有爱诗的,也有爱词的,诸如这些‘西厢’‘琵琶’以及‘元人百种’,无所不有。他们是偷背着我们看,我们却也偷背着他们看。后来大人知道了,打的打,骂的骂,烧的烧,才丢开了。所以咱们女孩儿家不认得字的倒好。男人们读书不明理,尚且不如不读书的好,何况你我。就连作诗写字等事,这不是你我分内之事,究竟也不是男人分内之事。男人们读书明理,辅国治民,这便好了。只是如今并不听见有这样的人,读了书倒更坏了。这是书误了他,可惜他也把书糟踏了,所以竟不如耕种买卖,倒没有什么大害处。

这段话里,宝钗连用九个“也”字,无非强调她也是个普通的女孩子,和别人,自然包括黛玉,并没有什么不同。

女子不必读书,本是当时社会的陋见,不是宝钗的首创,她只是认同,认同里带着一些宽容,其实是不反对读书,只是强调不可因书移了性情。宝钗处处顺应她的时代和现实环境,这正是曹雪芹刻意点明的。然而即使宝钗是爱情之现实性的象征,她仍然是理想化了的。她体现的那种现实,是最美好的可能。宝钗对于男人们读书不仅自误,“也把书糟踏了”之行径的批判,就显然超脱了“迂腐落后”,显示了非同一般的见识。

宝钗宝玉看莺儿打络子

宝钗的丫头莺儿为宝玉打络子时,笑说宝钗还“有几样世人都没有的好处呢,模样儿还在次”。这几样好处是什么?可惜雪芹惯留埋伏,前八十回里始终没有说出来。

山中高士

宝玉的名字和他所有同辈兄弟都不同。贾琏、贾珍,都是一个玉字旁的单字,唯独他是两个字。论原因,当然出于他衔玉而生。虽说如此,但如果没有两个字,他如何担当黛钗两个人的爱?和黛玉一起,他们都是玉;和宝钗一起,他们都是宝。宝和玉之间,孰轻孰重?

太虚幻境册子上的判词和《红楼梦曲》,他人皆是一人一词一曲,只有黛钗二人全系合写,一一成为对比。

“可叹停机德,堪怜咏絮才。”前句宝钗,后句黛玉,一德一才。

有了金玉良缘,又有木石前盟。宝钗是山中高士,黛玉是世外仙姝。

黛玉体弱畏寒,不断温补之药;宝钗偏偏就有胎里带来的热毒,须得千难万难凑齐药料,配成冷香丸。这是一热一冷。

有对比,也有相同。玉带林中挂,是寂寞;金簪雪里埋,还是寂寞。

黛钗分属不同的世界,同居大观园,生活却格格不入。她们的交会点在诗词,也在宝玉身上。唯其如此,她们终于成为金兰之契。这种不太可能的结果,尽管出于宝钗的主动,实际上表达了作者的愿望。不然,何以黛钗合一?

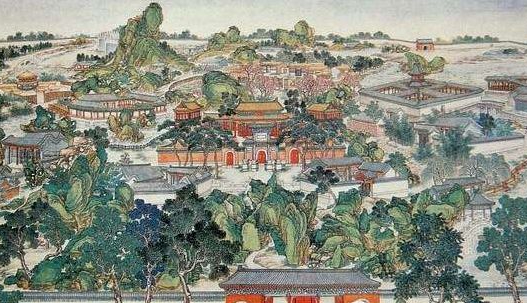

大观园

然而,为什么非得黛钗合一?

还得回到太虚幻境。

警幻仙姑演罢全套《红楼梦》,见宝玉甚无趣味,不明其中深意,“便命撤去残席”,送他到一香闺绣阁之中,其间铺陈极其奢华,“更可骇者,早有一名女子在内,其鲜艳妩媚,有似乎宝钗,风流袅娜,则又如黛玉”。此美何人?仙姑讲过意淫理论,即向宝玉宣布:“再将吾妹一人,乳名兼美字可卿者,许配于汝。今夕良时,即可成姻。”

兼美就是秦可卿。“情可亲”,爱的对象必须符合理想。理想的对象,必须兼具两种不同的性质,代表两个世界,体现两种不同的美。任何一半的缺失,都将使理想的爱情无以完成。兼美者,兼黛玉、宝钗之美也。鲜艳妩媚的宝钗,代表了爱情中的现实一面,代表了感官的愉悦;风流袅娜的黛玉,则代表爱情诗意的、超越现实的一面,代表爱情中的精神享受和爱情的升华。

秦可卿

宝钗通达世故,处事圆熟,对上柔顺,对下随和,她的精明纯为自保,无意害人。这种态度,未尝不是作者所赞赏认同的。

黛玉不入俗眼,在在与现实世界违逆。很多时候错误并不在现实本身,而在于她错误乃至病态的反应。大凡有理想者最易凡事苛求,一味求高而忽视客观现实,因为所求甚高,故不能容人容物,清高一转而为刻薄,益发不见容于当世,其失败断乎难免。内心光明剔透的湘云对黛玉的不满,未尝不可以看作作者的反省和懊悔。

现实和理想从来都是一对矛盾,一个人不能没有理想,但也不能脱离现实。在宝钗和黛玉身上,作者皆表现出一种矛盾态度,或明贬暗褒,或明褒暗贬,每个人都有不容拒绝的美,同时又都不完美。

宝钗清高,故比之以山中高士。黛玉生活在她自己营造的梦幻世界,甚至不能承受一只螃蟹,一块烤鹿肉,故比之为世外仙姝。山中高士还是世间人,世外仙姝早已逸出世外。

高启的名句:“雪满山中高士卧,月明林下美人来”,四百年前已为黛钗做了预言,其中的意象,雪和林,和红楼梦的曲词——“山中高士晶莹雪,世外仙姝寂寞林”—完全一致。这当然不是暗合,曹雪芹塑造黛钗这一对人物,很可能从中得到了启发。山中林下虽在一联,空间和季节(亦即时间)的距离是遥远的。借宝玉第一人称唱出的“叹人间,美中不足今方信”,正是哀叹兼美或理想爱情的不可能。

芦雪庵烤鹿肉

完美的女性是黛、钗的合一,理想的爱情只能从每个人身上获得一半,在此意义上,黛玉的不完善与宝钗的不完善没有区别。

这就是宝钗在《红楼梦》中的意义,这就是宝钗在宝玉人生悲剧中同黛玉并驾齐驱、不可替代的地位。

云彩不能承受的凡躯

平安无忧的生活已自不易,恬静而快乐简直算得上奢望,激情固然不可或缺,但持久的激情无异于一场大病,不管怎么迷恋,心灵能够承受的日子必然有限,你总得脱身出来,以期康复。

说句煞风景的话,对很多人而言,与其领略黛玉日常功课似的怄气、流泪、吐血和毁东西,不如拣一个“连两只仙鹤在芭蕉下都睡着了”的夏日午后,任由一身家常衣裳的宝钗坐在身旁,手边放着蝇帚子,安安静静地做活计。

是的,黛玉的格调高绝令人神往,但总是抬头仰望未免太累,人世间的人是要脚踩在路上——不管是乡下的泥泞地,还是楼台池阁间的青石甬道——一步一步往前走的,没有天降的彩云来承载他们沉重的凡躯。黛玉超凡脱俗,像孔子拿来比方子贡的瑚琏,然而寻常百姓家一辈子用它不着;宝钗则是一件精美的瓷器,虽然挂了一道凡世的青釉,似乎不那么冰清玉洁,但它至少可能和我们期望而且可能拥有的生活融合在一起。

宝玉对黛玉的爱至死不渝,因为理解、同情和神秘的前世夙因,故能宽容她的“小性儿,行动爱恼,会辖治人”,但在漫长的过程中,宝玉显然已经逐渐认识到,像黛玉这样的理想人物,断非凡间所能接受和容纳,她属于另一个世界,因此,“人生情缘,各有分定”,未来终于不可捉摸,也不可预言。

所谓“情悟梨香院”,宝玉深悟之所得,就是人生不可能以理想为依归,理想愈高尚,距现实愈远,就愈是脆弱,愈是与现实格格不入,不为构成现实的大集体所能容忍。宝玉暗伤:“不知将来葬我洒泪者为谁?”因为他明白,不管他意下如何,木石前盟恐是敌不过金玉良缘。人怎么能够超越时代和现实呢?而且是在如此“世俗”的婚姻问题上?雪芹行文至此,特地非常罕见地点出:“此皆宝玉心中所怀,也不可十分妄拟。”

识分定情悟梨香院

爱情的理想主义者,和一切理想主义者一样,其致命的弱点是,永远不能为理想找到现实的道路,他们的归宿只能是,要么放弃,要么失败。对于贾宝玉,处境的残酷更在于,他连在放弃和失败之间选择的机会都没有。即使宝黛爱情历尽风雨,成功挨到“共你多情小姐同鸳帐”那一刻,宝玉获得的仍将是残缺的、失去了现实根基的理想,是美轮美奂的空中楼阁,它在让精神享受诸神的华宴的同时,让肉身饥饿而死。这可能吗?

中国的悲剧常常用出家代替古希腊悲剧中不可避免的死亡,免除了腥风血雨,披上温情脉脉的面纱。肉体的死亡避免了,然而心呢?

圣人说,哀莫大于心死。

本文原标题《此岸的薛宝钗》,节选自张宗子《书当快意》。