小编按:人生还不如波德莱尔的一行诗。翻开很久以前买的书,日本作家芥川龙之介在其《某傻子的一生》里这么说。波德莱尔是资产阶级的浪子,“别人看着我喝着最低劣的烧酒,而我却在风中行走”,之前很难想象,这样的豁达竟出自一个有着资产阶级烙印的年轻人之手。让我们走近这位两百岁的诗人。

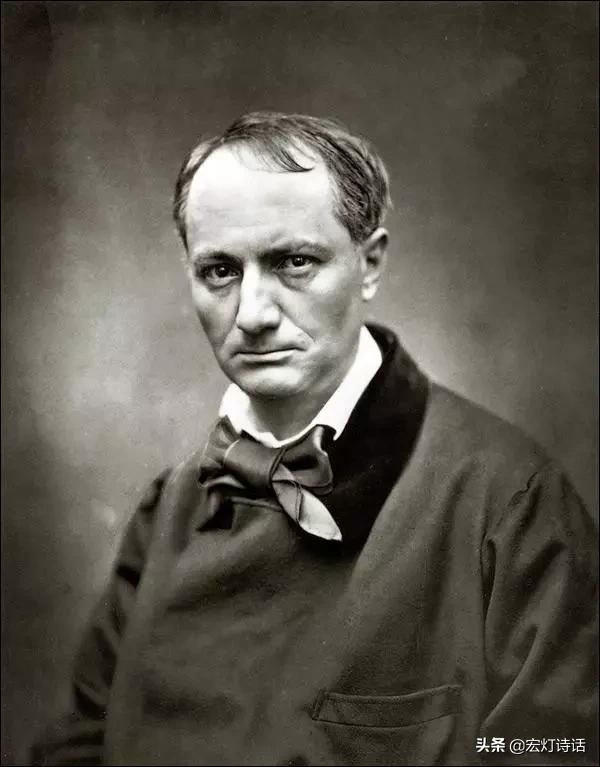

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821年4月9日-1867年8月31日),法国十九世纪最著名的现代派诗人,象征派诗歌先驱,代表作有《恶之花》。夏尔·波德莱尔是法国象征派诗歌的先驱,在欧美诗坛具有重要地位,其作品《恶之花》是十九世纪最具影响力的诗集之一。从1843年起,波德莱尔开始陆续创作后来收入《恶之花》的诗歌,诗集出版后不久,因“有碍公共道德及风化”等罪名受到轻罪法庭的判罚。1861年,波德莱尔申请加入法兰西学士院,后退出。作品有《恶之花》、《巴黎的忧郁》、《美学珍玩》、《可怜的比利时!》等。

波德莱尔的诗和他的形象

聂尔

有人曾不无夸张地说,所有热爱文学的人,都在其人生的某一阶段爱过波德莱尔;其中大多数的人,更是通过波德莱尔才走出了自己的童年。我的情况与此有若即若离的吻合。我是二十多岁才读到波德莱尔的。我把自己对波德莱尔的迷恋视为一种青春期病症,而病根儿正在于对行将隐没的童年乐园的返视,抑或是对未曾有过的童年的一种诗歌的补偿;也许在弗洛伊德主义者看来,还不无宽泛意义上的“恋母情结”。

波德莱尔给予了世界以性感。那远非我们的世界,但却可以对我们的世界进行象征,暗示和颠覆,因为我们的世界也同样有黄昏,女人,花朵,街道。在那里,色,香,味,触等各种感觉不再是飘忽不定的,而是经由波德莱尔式的奇妙手段得到了固定和延伸,成为了世界的性质和它的建筑材料;女人成为世界的神秘的中心——正如童年的我早已隐隐约约认识到的那样,女人不止是一种生物,她乃是一种创世的源起,如果我不能接近和进入她,我就永远不知这世界因何而起,永远是中心之外的一个过客,不能目睹和触及世界中心的壮丽辉煌,以及它那不可言说的质感和包容性,我就是悬挂在世界边缘的一个可怜的缺着一半灵魂的半生物。是波德莱尔,用一本书将“一朵奇花”似的世界中心推到我的面前,就像用一小块印度大麻就展示出了原本是凝滞不动的物质世界的生动的、华丽的、精神的节奏,并将我带入了其中。波德莱尔就这样将20多岁时的我带出了童年。那是一个幼稚的,躁动的,尚未确立感知方法的,在世界的门外玩泥巴的小巨人。他不知该将眼睛望向何处,手伸向何处,鼻子嗅往何处。此时,他终于凝定为一体,可以动用他的感知,为世界唤来春天了。

这就是波德莱尔之于我的意义。

我读的是钱春绮先生翻译的《恶之花》和《巴黎的忧郁》——我通过《恶之花》而形成的对钱春绮先生的信任,亦兼及他翻译的歌德、尼采等。当我重新打开《恶之花.巴黎的忧郁》时,我发现这种重逢显然已经失去了初出“童年”时的新奇,憧憬,激动和浪漫之情,而多了几分审视,挑剔,求证,甚至沮丧的心情(对于此生终于不能学会法语,因而无法仔细求证的沮丧)。但我同时又发现,尽管难免挑剔,但我对译本可能的瑕疵却仿佛也同样地充满了爱意,就好像这个译本也有属于我的一份。这种感觉当然荒唐,荒谬,只宜于自己消除了事,而不必公布出来,但又觉得这是阅读的一个教训,亦不妨一说,以引起注意。

我后来又读到波氏的散文《人造天堂》、《我心赤裸》和评论集《1846年的沙龙》。伴随我时间最早并且也是最久的一个版本,是一个64开袖珍版的《恶之花选》。这个“口袋书”是1987年由人民文学出版社出版的,译者当然也是钱春绮先生。这个小书做得非常讲究,封面为塑封铜版纸,封面画是一幅叫做《镜前的妓女》的油画,画家为(法国)鲁奥,画风相当大胆——以80年代的标准看更是超乎大胆了。封面勒口简介中引用了兰波的名言:“波德莱尔是最初的洞察者,诗人中的王者,真正的神(上帝)”,——这段话在当时肯定震撼过我。

但我总是越过封面直接打开中间的某一首诗,比如《阳台》:

我的回忆之母,情人中的情人,

你赢得我的全部喜悦!全部敬意!

请你回想那些抚爱的优美温存,

那炉边的快慰,那些黄昏的魅力,

我的回忆之母,情人中的情人!

我是吟诵还是默诵这首诗——或袖珍本中的任何其他一首诗,当视时机而定。如果有我认为合适的伙伴在场,我是会念出声来的,但我的朗诵总是不会取得预期的效果,总是被我的伙伴(们)无情地打断了。如果我想再朗诵另一首,比如《异国的清香》:

当我闭上双眼,在暖秋的晚上,

闻着你那温暖的乳房的香气,

我就看到有幸福的海岸浮起,

那儿闪耀着单调的太阳光芒;

结局仍是一样的,就是我的朗诵仍然会被打断,阻止,甚至被嘲笑。

所以,大部分时候我只有一个人独享我的波德莱尔。

我最喜爱的还有一首叫做《遨游》的,其开首是:

好孩子,小妹,

想想多甘美,

到那里跟你住在一起!

在那个象你

一样的国土里,

悠然相爱,相爱到老死!

阴沉的天上,

湿润的太阳,

对我的心有无限魅力,

多神秘,象你

不忠的眸子

透过泪水闪射出光辉。

那儿,只有美和秩序,

只有豪华、宁静、乐趣。

《阳台》中歌咏的女性为让娜.迪瓦尔。她是与波德莱尔相爱、同居时间最久的一位女性,她被认为是一个妓女,波德莱尔与她的爱情最终转化为夹杂着爱情回忆的慈悲之爱。上面所引第二首《异国的清香》,也是为让娜.迪瓦尔而作,但其中有对诗人一生中唯一的一次旅行的回忆——这次旅行中所见到的热带风光成为波德莱尔诗中永恒的异国形象。“在暖秋的晚上”,“闻着你那温暖的乳房的香气”——诗人来到既是回忆又是幻想(亦即既是过去又是未来)的热带海岸;“你的香气领我到迷人的地方”——情人身上散发着的“香气”,成为此刻的、存在的、连接过去和未来的导航。有意味的是,并非因为她的美丽,善良,贫穷,或者智慧,而是因为那股“香气”,诗人就得以遍游存在的家园。波德莱尔善用各种香气,香味,芳香,清香,发香,芬芳,来浸染、渲染他的不如意的悲惨的现实之“美”,“恶之花”。他甚至可以驾驭这气味,超越于现实之上,达到他本身的精神性。正如他在《头发》一诗中的供述:

象别人的精神飘在乐曲之上,

爱人啊,我的精神在你的发香上荡漾。

“别人的精神飘在乐曲之上”,是因为乐曲是抽象的,观念的,无形的,传统美的;“我的精神在你的发香上荡漾”,是因为发香是具体的,当下的,有形(味)的,驻留的,弥漫的,飘忽的。这是浪漫主义与象征主义的区别之一,尽管波德莱尔并未明确反对过浪漫主义。

“芳香”在波德莱尔诗中的地位之高,还因为它具有感应(通感,联觉)的功能,而感应正是诗人将世界诗意地统一起来的最重要的美学手段。它是在浪漫主义之后,波德莱尔作为诗人,对观念的世界的一个非常重要的贡献,并且他在当时就已经意识到它的重要性,所以他作有《感应》一诗,以表明他的美学思想,其中有对“芳香”的明确的赞颂:

有些芳香新鲜得像儿童肌肤一样,

柔和得像双簧管,绿油油像牧场,

仅此两行诗,就囊括了嗅觉,触觉,听觉和视觉的联通与互动。

在这里,波德莱尔越过了浪漫主义的界限,来到他所开拓出的新的领地,象征主义。

如果说浪漫主义是强烈,混沌,自然,高昂而又阔大的,波德莱尔(的象征主义)则是明确的,精细的,忧郁的,现代的,是城市的现代的自由人对于不断堕落的生活的一种目标确切的反对,一种诗意盎然的反对。他宣称他的理想是:

他能凌驾生活之上,不难听清

百花以及沉默的万物的语言!

——《高翔》

但是,这一与自然相关,以感应为通道的理想并未能够得到实现,反而只留下了忧郁;于是他到城市里去寻找,他发现城市是虚幻的;然后他到酒中寻找……;到同性恋等“恶”中去寻找……;到叛逆中去寻找……;最后来到死亡之地,他发现,只有死亡能治愈厌倦,无聊,时间的折磨等现代人的重大疾病。于是,波德莱尔唱道:

啊,死亡,啊,老船长,时间到了!快起锚!

我们已倦于此邦,啊,死亡!开船航行!

——《旅行》

只有死亡还是未知之国,在那里,还有“猎获新奇”的可能。

到此,《恶之花》全部的旅程告以完成。

这个“颓废者”,以诗意考察了一遍世界,最终宣布这个世界令人失望。不过,幸好还有死亡。深沉的死亡,是一道来自深渊的光,它已经在映照出“活的世界”的死之光影,已经催生出了一些“恶之花”,但它仍然有待于更加漫长,深入,具体的考察。

这就是《恶之花》。“恶之花”是失望,忧郁,探索和死亡之花。

波德莱尔本身是一个寓言和启示。他开启了他的直接的精神继承者兰波、马拉美的道路。得神启的青春的兰波,从开始就“凌驾生活之上”,听清了“百花以及沉默的万物的语言”,并且以“绝对现代”的步伐毫不迟疑地奔赴死亡,他大约是真的看见了死亡之地的“新奇”,急不可耐地前往猎获。马拉美则是营造出了更加精美的,人和自然丝丝入扣地相互感应的“神殿”。

但是,波德莱尔的形象却绝不只是一个诗人,正如兰波也不只是一个诗人一样。首先,波德莱尔显然不是一个现实主义者,更不可能是他的时代里、审讯他的法官们所指控的那种现实主义者——那时的现实主义者似乎指的是一种无神论的无所不为者;其次,波德莱尔是一个浪漫主义(就浪漫主义的原初意义而言)和社会主义者(最宽泛意义上的社会主义者)——社会主义者正是浪漫主义者的一种社会性发展;他是一个无法治愈的造反者,一个与资产阶级的生活和道德势不两立的人。与他的同时代人福楼拜相同的是,他们都无法容忍资产阶级生活,甚至无法容忍任何一种有职业的生活,二者不同的是,波德莱尔更加躁进,更不安宁;如本雅明所指出,波德莱尔还是一个闲逛者,浪荡子,孤独者,但他的孤独必是人群里的孤独,城市里的孤独,必以妓女、乞丐、接近死亡者为自身灵魂的镜子和伴侣;他是一个印度大麻的吸食者,他所写的《人造天堂》是关于毒品对人类精神所发生影响的迄今为止最为精妙、细腻,最富想象力的散文作品;他还是一个梅毒患者,这一点亦与福楼拜相同,有人猜测正是因此,使得他们都绝对地成为了资产阶级家庭伦理的局外人——这一传统延伸至萨特,而萨特为他们二人都写了传记,并非偶然;最后,他还是一个美术鉴赏家、评论家,一个现代性的理论家,他关于现代性的理论影响至今,绵延不绝。

波德莱尔是不朽的诗人,同时也是现代社会的七彩棱镜。他的诗歌和他的形象相互映射,能生产出更加丰富的含义,成为屹立更久的一则寓言。

延伸阅读:波德莱尔的诗

毒液

美酒善将最龌龊的陋室

装扮得富丽堂皇,

又擅长在红雾的金光中

浮现虚构的柱廊,

仿佛彤云密布中的斜阳。

鸦片善将无边感觉延长,

把无垠空间拓广,

它提升快感,延展时光,

忧伤无望的快意

充斥着灵魂,超出容量。

美酒和鸦片,何足与你

碧眼的毒液相仿,

我心在碧湖中颤栗彷徨……

梦与幻蜂拥而至,

要在这苦渊中一解渴想。

这些哪堪与你摄魂湿吻

那可怕魔力相仿,

它令无悔灵魂耽于遗忘,

又驱赶我的昏眩,

孱弱垂死,滚落冥河旁!

*本诗首次发表于1857年4月20日《法兰西评论》。

暗淡的天空

有人说你目光中笼罩飘渺雾气;

神秘双眸(是蓝,是灰或碧绿?)

时而含情脉脉,时而冷酷迷离,

烘托出天空的慵倦和暗淡无力。

你唤醒了纯洁温馨依稀的回忆,

令着魔的心灵在泪雨之中沉迷,

当无名的苦闷撕扯着人的心绪,

过敏的神经反嘲弄混沌的思虑。

你有时又宛若美妙的天际,

被雾季阳光燃得熊熊火起……

仿佛暗淡天空洒下的红光,

湿润氤氲的景致何等壮丽!

呵,危险女郎,诱人的天气!

冷若霜雪,我是否依然爱你,

从肃杀的严冬,我能否寻觅

比冰和铁更刺人心肠的快意?

*本诗首次发表于1857年第一版《恶之花》。

猫咪

一

它漫步在我的脑海里,

俨然在自家一般惬意,

强健温情迷人的美猫,

喵喵叫时似悄无声息,

音色多轻柔,多隐蔽;

或低嚎,或平心静气,

总是低沉而富有情义。

此乃它的魅力和秘密。

猫叫声均匀地浸润在

我最阴冷暗淡的心底,

充溢我心似隽永诗句,

又像春药般令我欣喜。

它既能平复剧痛,

又治愈种种痴迷;

它可以不着一辞,

却蕴含无穷隽语。

是的,完美的琴虽无

琴弓,却震撼我心底,

请更庄重地拨动心弦,

演奏更加动人的旋律,

你的叫声呵,猫咪,

神秘、圣洁、神奇,

一切仿佛天使附体,

精妙,和谐,统一!

二

它金褐相间的毛皮

弥散着曼妙的香气,

某夜我仅摩挲一次,

浓香再也挥之不去。

这宠物精灵自由来去;

它裁断、主宰和安排

自己领地的一切事理,

它是神灵,还是仙女?

当我双眼像受到磁力,

便将目光顺从地转向

这只我最宠爱的猫咪,

又在内心里审视自己,

在它那苍白的眸子里,

我惊奇地发现了火炬,

这明灯般活的猫眼石

凝视着我,脉脉无语。

*本诗首次发表于1857年第一版《恶之花》。

美丽的小舟

哦多想告诉你,柔美魔女!

青春妆扮你的千般美丽;

想将你的美诉诸画笔,

那童稚与成熟浑然一体。

当你拖曳的长裙撩起微风,

像美丽小舟朝大海驶去,

扬起风帆,摇曳飘逸,

伴随柔曼和舒缓的韵律。

浑圆的颈项,丰满的肩臂,

你高昂着头,优雅无比;

面带安详骄矜的神气,

我行我素,这端庄少女。

哦多想告诉你,柔美魔女!

青春妆扮你的千般美丽;

想将你的美诉诸画笔,

那童稚与成熟浑然一体。

你酥胸高耸,拥簇波纹胸衣,

骄人的胸脯似衣橱般美丽,

闪光的镜板高高地隆起,

仿佛盾牌与闪电搏击相吸;

盾顶端是诱人的玫瑰色凸起!

珠玑满橱,藏着温馨秘密,

美酒、奇香和陈年佳酿,

一切都令人意乱神迷!

当你拖曳的长裙撩起微风,

像美丽小舟朝大海驶去,

扬起风帆,摇曳飘逸,

伴随柔曼和舒缓的韵律。

当你高贵的玉腿踢起裙裾,

撩拨挑逗着阴暗的情欲,

像一对女巫在深瓮里

搅动媚药那黑色的液体。

爱戏谑早熟力士*的玉臂,

恰似闪光巨蟒的劲敌,

生来就为缠绕情郎,

仿佛要把他拴在心底。

浑圆的颈项,丰满的肩臂,

你高昂着头,优雅无比;

面带安详骄矜的神气,

我行我素,这端庄少女。

*本诗首次发表于1857年第一版《恶之花》。

*力士(Hercules),指赫剌克勒斯,希腊神话中的英雄,以非凡的力气和勇武的功绩成为大力士的代名词,传说他在摇篮中曾扼杀两条蟒蛇。

邀游

小妹,好乖乖,

想想,多甜蜜,

去那儿,和你住一起!

尽情共相爱,

老死不分离,

在与你相像的国度里!

湿润的阳光,

濛濛的云翳,

对我心有无穷的魅力;

真情的媚眼,

如此的神秘,

泪花尽处,光彩熠熠。

那里,有序,美丽,

奢华,宁静,快意。

流光的家具,

被岁月磨砺,

妆点着我们的幽居;

奇花和异草,

交织着香气,

弥漫龙涎香的气息,

深邃的铜镜,

堂皇的屋脊,

尽显出东方的魅力,

万物对心灵

窃窃在私语,

是故乡温情的话语。

那里,有序,美丽,

奢华,宁静,快意。

你看运河边,

船儿在梦里,

它们生性便喜游历;

为能满足你

点滴的希冀,

便从天涯海角云集。

——夕阳残照里,

为辽阔大地、

运河和市集

披上紫金衣;

世界已安息,

在暖光中睡去。

那里,有序,美丽,

奢华,宁静,快意。

*本诗首次发表于1855年6月1日《两世界评论》,是波德莱尔首次以《恶之花》为总标题发表的18首诗中的第十二首。玛丽·多布伦出生于荷兰,本诗描写了诗人想象中的荷兰景色。波德莱尔在其散文诗集《巴黎的忧郁》(le Spleen de Paris)中有同名散文。