1870年7月13日,身在柏林的俾斯麦依旧焦虑着。

他肩上的压力并不来自国境以内。普奥战争后,俾斯麦的威望正如普鲁士在德意志诸邦中的地位一样如日中天,热切地站在俾斯麦一边的民族主义舆论,让他在同自由主义者们旷日持久的议会斗争中胜出,从而终结了他出任首相以来便一直难以解决的宪法争议,也让1863—1866年他绕过议会操纵预算的僭越之举获得了原谅。国王威廉一世已经完全信任他的首相,此时正身在西部的温泉小镇埃姆斯疗养,将柏林的内政外交大事皆托付给俾斯麦。

俾斯麦办公室

自神圣罗马帝国演化为无数纷争不休的邦国以来,德意志从未像此刻一样接近于统一,但统一的前景也从未像此刻一样接近于功败垂成,这让俾斯麦苦恼不已。普鲁士已经用武力将奥地利逐出了德意志事务,在波兰问题上赢得了俄国的好感,在低地事务上向英国证明了维护欧陆均势的意愿,各大帝国皆已默许普鲁士的崛起。列强中唯一的反对者是拿破仑三世统治下的法国,但更要命的是本就拥有独特文化认同的南德意志诸邦,对普奥战争的结果并不心悦诚服,即便奥地利退出了德意志,信奉天主教的巴伐利亚、巴登和符腾堡三国仍和同为天主教国家的法国眉来眼去,暗中抵制新教的普鲁士所主导的统一进程。普鲁士的快速工业化同样需要仍以农业为主的南德意志的市场、原材料和劳动力,但工业化更早的法国同样源源不断地向莱茵河的对岸输出商品,普鲁士的工业制品与法国货相比缺乏赢得南德意志市场的竞争力。

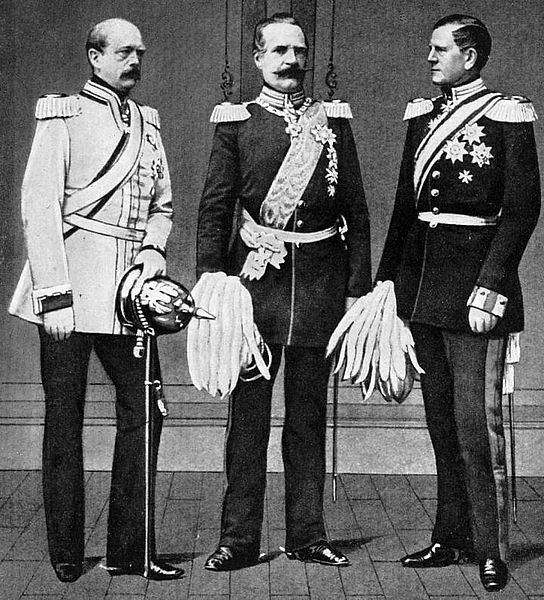

德国统一的三大功臣 – 俾斯麦、罗恩、毛奇

毛奇的总参谋部向俾斯麦保证,庞大的法国军队外强中干,用后膛枪、克虏伯火炮、铁路网与精密的动员时间表武装起来的普鲁士的军队有信心击败法军,以武力走完统一的最后一步。但俾斯麦深谙克劳塞维茨所言 “战争是政治的延续”,即便1866年布拉格和约的秘密条款规定了普鲁士与南德意志三国结成防御同盟,但倘若战争在不恰当的时机爆发,南德意志仍有受反对普鲁士的民意裹挟而倒向法国的风险;就算在苦战中普军击败了法军乃至支援法国的南德意志军队,进而立即实现对南德意志的政治兼并,届时占德国人口1/3、因被迫臣服而深感屈辱的南德天主教徒将成为这个新教帝国中最致命的不稳定因素。俾斯麦在等待一个契机,让这场不可避免的普法之战成为莱比锡战役那样的德意志民族的自卫战争,那样民族主义情感才能让南德意志自愿同普鲁士站在一起;他知道拿破仑三世同样渴望战争,因而他在与时间赌博,希望在南德意志彻底与普鲁士离心离德之前,法国便会主动发动侵略战争。

这年2月,俾斯麦担心的事情发生了,亲法反普、鼓吹本土文化的爱国党在巴伐利亚王国的选举中大获全胜,一转先前亲近普鲁士的政策。19世纪是民族主义的世纪,但正如历史学家欧内斯特·勒南所言,“为什么荷兰是民族,而汉诺威和帕尔玛却不是?”骄傲的巴伐利亚人和其他南德意志民众,说的德语方言在北方同胞听来并不比捷克语更易于理解,信仰罗马天主教廷的权威而非马丁·路德的学说,在过去的几个世纪中多次与咄咄逼人的普鲁士兵戎相见,甚至在基因上都与有斯拉夫血统的普鲁士人有些疏远。

在占人口绝大多数的、目不识丁的农民和城市贫民眼中,“德意志人”身份并不比梅克伦堡人、萨克森人或黑森人更让他们找到归属感,大众民族认同的形成依赖基础教育和便宜的书报,让每个人都能读写同一种语言、知悉共同体的新闻和历史,因此谁掌握了政治权力,便掌握了教育、传媒和印刷工业等意识形态国家机器,便能够塑造民族认同形成的过程。这一时期是基础教育高歌猛进的年代,1840年到1880年间,欧洲人口增加了三成,小学生的人数却增加了145%;基础教育向学生输出社会价值 (本民族的历史文化、爱国主义等)和以标准化的语言取代纷繁方言的功能,使之成为造就现代民族的大熔炉。倘若巴伐利亚等南德意志邦国继续保持政治独立,在基础教育普及的进程下,他们本就殊异的身份认同便将进一步疏远普鲁士和北德意志,时间并不站在俾斯麦和德意志统一这边。