北京人陈庆庆,

年轻时做过外企翻译,曾经收入不菲,

40多岁却开始做起艺术。

一上手就特别顺,

结果就没停下来过。

作品被中国美术馆、纽约新美术馆等

各国机构与藏家收藏。

她几经婚变,无儿无女,

14年前她在北京郊区宋庄买了块地。

房子盖了一半,

却被诊断出乳腺癌,

病愈后,她一人独住2000平米房子,

自己只生活在37平米的玻璃房中,

把其余的空间让给400多件作品。

把这里打造成了,

放满艺术作品的“妙幻博物馆”。

自述 陈庆庆 撰文 邵沁韵 责编 邓凯蕾

陈庆庆的家位于北京宋庄,两层楼,2000平米。她把绝大部分的面积都让给了自己的作品,自己在一个只有37平米的玻璃房里活动。

她把这里叫做“妙幻博物馆”,平时接受预约参观,人数最多的时候,一天来过百十个人,还有学校专门组织学生来这里参观。

大部分的时候,她独自一人在这里创作。她的作品被中国美术馆、纽约新美术馆等机构收藏,部分作品长期被欧洲博物馆巡回展出,还多次获得国际大奖。

光是家里,就放了她400多幅作品,其中最显眼的,就是一幅幅被罩在透明亚克力框子里的“汉服”纤维作品。

“现在纤维做的很少,几乎不怎么做了,因为太费眼睛了。”这才让我们意识到,眼前这位动作利落的女人已经快70岁了。

以下是陈庆庆的自述。

还没装修完,

我就查出来得乳腺癌了

我买这块地的时候,这里完全是一片沙土地,连一棵树、一棵草都没有。2006年开始盖这个房子,刚装修到卧室,我就查出得乳腺癌了,这里就这样搁置了。

2008年春节搬过来,是养病的状态。躺在床上,看见窗子外头有月亮,就觉得特别开心,因为在北京市区是看不到月亮的。

当时都没有来得及装暖气,我开着窗户,盖了3床被子就过冬了。

从我住在这儿开始,一点点地修到现在,只有一个木匠师傅在帮我。一边做作品,一边做房子,然后就做成现在这么大,塞得满满的一房子。

我觉得作品是有灵魂的,每一个作品需要有一个自己的空间。它们怕晒,太阳大的时候要把窗帘拉上,也怕潮湿,所以最好的空间都留给了我的作品。

慢慢的,我发现留给我自己的空间就越来越小,于是我就在旁边盖一个玻璃房子,只有37平米,但我觉得足够生活了。

阳光好一点的时候,烧水、做饭、接待朋友都比较舒服。而且我种了一院子的植物,在玻璃房里才能随时看得到它们。

还有那些灯光作品,它们需要一个暗的屋子,所以我把库房变成了现在的60米长的黑色后夹道,后来我就给这个房子取了个名字,叫做“妙幻博物馆”。

40岁开始做艺术,我要玩命地做

91年以前,我有一份高薪的西门子的工作,几乎天天出差。

当时做翻译,觉得自己真像一个应声虫,说着别人说的话,虽然见识了很多,但是这个事情终究不是我自己的事情。正好当时我查出来腰椎间盘突出,就离职了。

1991年,于德国慕尼黑

后来,我干过好多工作,还开过餐厅,开了一年零三个月,但是失败得一塌糊涂。

那时候已经开始收藏艺术品,接触到一些人,对我的触动比较大。因为你看到他们自由自在地活着,好像世界上还有另外一种生活的可能性。他们也鼓励我,谁都可以是艺术家。

我现在也理解有好多年轻人跑到宋庄,人是需要看到一些别人的生活方式,这跟我当时的状态很像。

1989年,于奥地利

因为当时的丈夫是奥地利人,所以我经常去维也纳,看了好多展览。当代艺术完全打破了我们在国内接受的艺术教育,我发现艺术不止是架在墙上的这些东西,知道了“装置”这个概念。

我一直对材料比较敏感,年轻的时候就喜欢收藏布,穿旧了的衣服,也都留着,现在有几柜子。之后才听说了有所谓的“材料感”,这种感觉其实人人都有,我可能特别敏锐吧。

做装置,一上手就特别顺。 所以94年的时候,心态就比较明确了,我想做艺术,虽然不知道能不能成功,一切都挺悬的。

很快就陷进去了,每天像打了鸡血似的。我有艺术家朋友就说:“你赶快做,人不可能永远有这种激情的。”我想糟糕,人家二十几岁就开始做,我都快40了,我要抓紧时间。结果却一发不可收拾,至今没停下来。

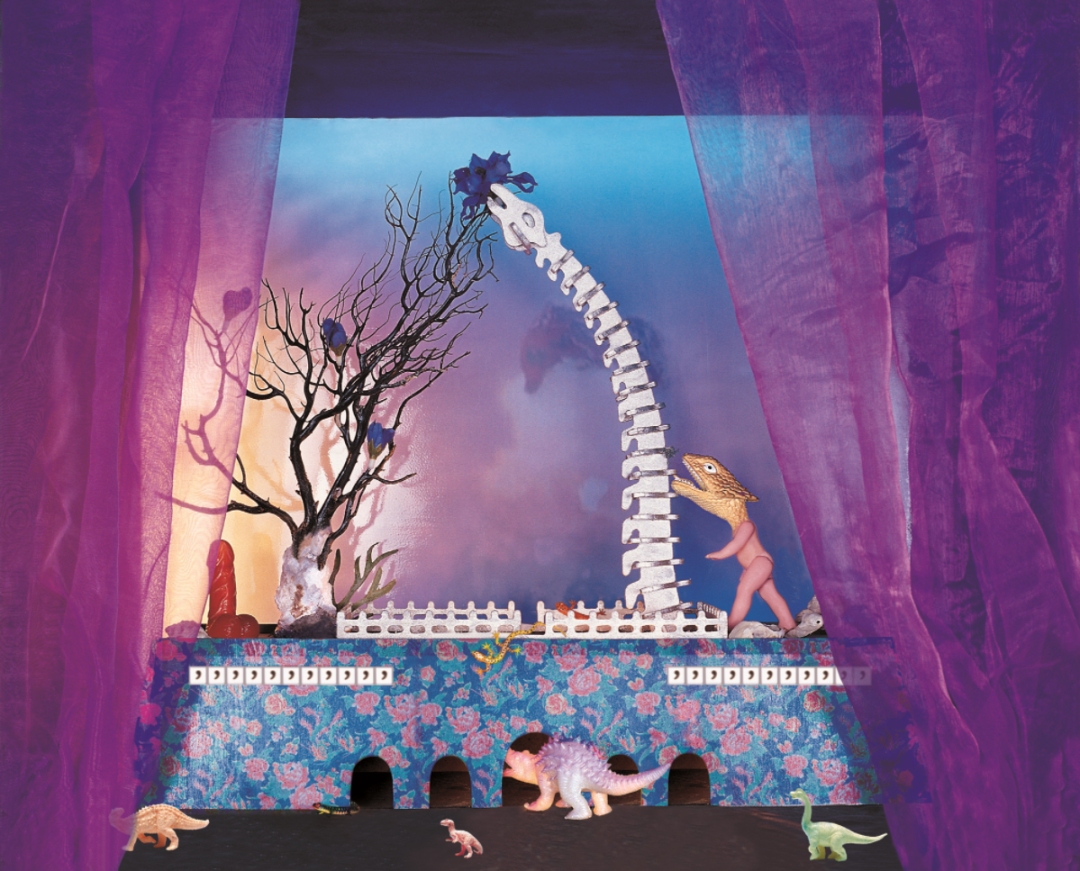

《花前月下》

用骰子、塑料娃娃、生殖器模型作为材料

我的装置作品,是由一切我可以收集到的现成品材料组成,包括骰子、塑料娃娃、老照片、奶嘴。

娃娃的手,它的肢体语言就是“我要”。小孩生下来他要喝奶的时候就会抓手,是一个很清楚的语言。

《这是四点零八分的北京》

《这是四点零八分的北京》是诗人食指的一首诗。一列列车装满了知青去上山下乡,因为家家都有孩子要走,所以一车人去送。你就想想,成百上千人到火车站去送别的情况都是挥手。 是当时社会上最大的事情。

我为这件作品选的材料中,有陶瓷。陶瓷是一个比较永久的东西,它是可以在土里埋了也不会消失掉的。

中间是一个钟摆,是我从一个钟表里拆下来的,上面还有一个贝壳,蜗牛式的贝壳,对我来说是一个存储记忆的东西。

我的作品中,用了很多骰子,都是我从网上买来的。我觉得骰子代表不定性,社会上的不定性太多了。

《混沌初开》

男性生殖器也是我作品中常常会出现的元素。

那几年中国经济腾飞的时候,有的人一夜之间暴富了,但过了几天又进监狱了,我觉得那个状态很像男性生殖器的功能,很像这种一时性的爆发和疲软。

这些都是旧的抽屉,你把抽屉打开的时候你会出现一些记忆,抽屉一合上,可能转身又去做别的事情就忘掉了。

麻是非常有韧性的,我把麻撕成一丝一丝的来做纤维作品。主要做的是中国古代的女服,因为我觉得女服更有风韵。

我们把传统的中国古代服饰都叫汉服,其实我的作品不仅有汉代的服饰,魏晋南北朝、宋代的、明代的、明朝、清朝的都有。

我最开始是从沈从文先生的《中国古代服饰研究》里找资料,但是后来都是我自己设计的了。年轻的时候我就想要是能够学服装设计就好了,但是没有机缘。

《拷贝出土文物-清》150x140x7.5cm

服装很有趣,在你最没有人权的时候,你还是有权利选择你穿什么衣服,除非你变成一个囚犯。衣服说明的东西太多了,社会形态、人的生活形态,人的思维方式都在里面。

我喜欢服装和舞台,喜欢服装设计和橱窗布置。我觉得我做装置,就是布置一个舞台。灯搁在什么位置、用什么颜色,我把自己假设成舞台中的一个角色,或者我在设计一个剧场。

人贵有静气,

400件作品,就是400个孩子

我做完乳腺癌手术以后,见到查房大夫的第一句话就是:我右手还能用吗?

然后第三天我就开始锻炼,锻炼得特别努力。护士长就表扬我说,没有像我这么努力的,我心里说如果我右手不能用,我以后还能做什么,我不就完蛋了?

病愈后的陈庆庆

其实我得病以后做的作品比原来还多。得病以后身体虚弱,不想说话,但是可以工作,那个状态有一点像闭关,感觉挺好的,是艺术家需要的一个状态。

《推推和拉拉》80x50x25cm

09年、10年,我做了这批“大脚小丫头”系列雕塑。是单个乳房的陶瓷系列,是我在乳腺癌痊愈以后做的。

女人得了乳腺癌之后,很多大夫会说,你反正也那么大岁数了,这个器官已经没有用了,你不会再去哺乳或者是生孩子。

但是如果是一个男性得了前列腺癌,他们就会说,男人还是保留着好,因为那个是命根,这也是一种歧视。乳房被看作是一个不重要的器官,但是它是一个女人的自尊。

《福》57x56x28cm

我用陶瓷做成了梭子蟹的形状,就像是文胸上面有好多尖尖。乳房对于女人来说像她们的一个武器,我丢了一半我的武器。

我把原本的“奇幻博物馆”改了一个字,改成“妙幻博物馆”。现在人的生活什么都不缺,你需要看到生活中有新意,有可以让人耳目一新的东西,有妙的东西。所以艺术让我很快活,因为它老给我“妙”这种感受。

另外,也是因为我喜欢《红楼梦》中妙玉的生活状态。她很静,她是活在一个自己心灵的安静当中。现在国内国外各种思潮,每天看新闻,心都特别乱。

所以我觉得人现在“贵有静气”。周围的世界再纷争,你自己心要静,而且特别笃定,你知道我要做什么,除了这一件事,别的事都不管。

我有大概400件作品要打理,就像有400个孩子一样,有100多棵植物,还有两狗一猫。

照顾好我自己,安安静静地活着,我觉得这已经是最高境界了。

部分图片提供:陈庆庆