那是1944年初,战争的阴云笼罩着这片土地,逼迫着诸如茅盾、沈从文和老舍等“大家”们纷纷离沪,但也为上海文坛留下了一片“空地”。

于是新人张爱玲趁机祭出“杀手锏”——用“小人物”的人性情欲,激发斗争之“活力”,好以为当时沉寂已久的上海文坛注入一剂“强心针”,就此掀起了关注“升斗小民”的巨大社会影响。

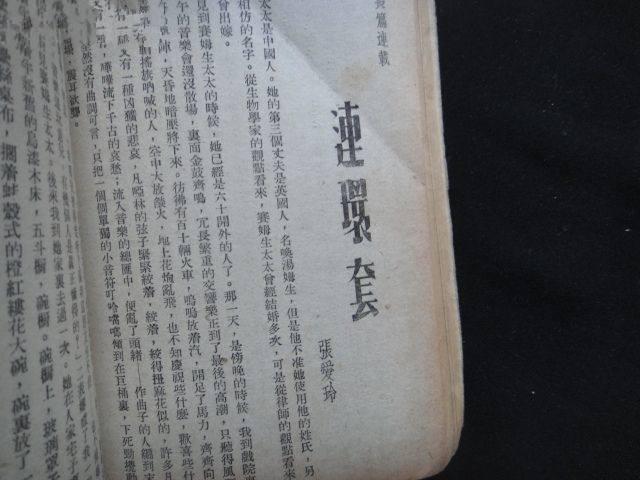

就此终于“成功”打入严肃“文学”的阵营,一举拿下当时影响力颇高的《万象》杂志的连载版面,开始连载她人生第一部长篇小说《连环套》。

却不想,只四期,就被当时著名的“迅雨”(傅雷特意“报复”用的笔名),以万字长文《论张爱玲的小说》,引经据典,洋洋洒洒,抑扬顿挫地“骂”了一通,特别其中针对正在连载的《连环套》一文的“火药味”格外重。

“她所写的,倒更近于欧洲中世纪的历史,而非她这部小说里应有的现实。

这是‘熟极而流’,跟读者打哈哈。

逃不过夭折的命……”

最重的“骂言”还属文中结尾的“这是为你好”的暗讽:

“一位旅华数十年的外侨和我闲谈时说起:‘奇迹在中国不算稀奇,可是都没有好下场。’

但愿这两句话永远扯不到张爱玲女士身上!”

傅雷

其实,说实话,或许傅雷是“好意”的,因为文中针对张爱玲各个作品的点评,技巧运用等,其实都基本中肯,比如大赞《金锁记》“该列为我们文坛最美的收获之一”。

但问题就在于,人性之心性本能这“东西”,有时候复杂到连自己都可以欺骗。

于是,在此“砸墙”文中,出于傅、张之间那无法抹去,在内心“本能”深处里,难以“视而不见”的“私怨”(写文《殷宝滟送花楼会》“公开”傅雷的绯闻),在下笔之时,不免字里行间夹杂着一种名为“情绪”的偏执。

以至于,此文通篇“行文气质”,就像是针对张爱玲的一次精心“报复”一般,戾气十足。

甚至因此还引发了一大片左派作家们的“声援”,陆续也发表了一系列批评文章,大“骂”张爱玲的作品充满了“垃圾堆的腐臭”,而傅雷居然对这些文章大加称赞。

此后,初生牛犊不怕虎的“天才”张爱玲自然不怕,就此专门写了《自己的文章》一文,好以“回应”(反驳),认为傅雷根本不懂她的“文学实验”。

她说,她从来不写“彻底的人”,只写那些“不彻底”的人物,因为他们才是时代的广大负荷者:

“他们没有悲壮,只有苍凉。

悲壮是一种完成,而苍凉则是一种启示。”

可是,最后的“结局”还是以,“惹不起,躲得起”的两败俱伤落幕——傅雷五月发表长文,张爱玲六月连载六期之后,宣布此文弃作。

而有此结局,纯属无奈,或者说是一种审时度势的妥协,更是一次属于张爱玲“文学实验”的惨败。

因为在当时,主流“文风”,如现实主义,大多被“大家”们把持,而其他“文风”,如张爱玲擅长的现代主义,在国内影响颇弱,也根本争不到任何话语权。

在一片被现实主义“垄断”的文坛里,想要开辟出一条“新的道路”何其艰难?

何况,当时的张爱玲不过是一个二十出头的“新人”而已,在这“论资排辈”的传统文坛里,她,一个女作家,如何辩驳?又凭什么“呐喊”?

把故事理解权,还给读者的一次“文学实验”

1943年11月,张爱玲在《天地》月刊上发表了一文《封锁》,正是这片“奇文”,为她带来了此生“又爱又恨”的难忘姻缘。

彼时的她,已经得到上海文坛的“肯定”,可谓事业蒸蒸日上,大有一举“登顶”的意气风发。

都说人生“极乐”不过家庭事业双丰收,与胡兰成的相识、相爱,让她越发“春风得意马蹄疾”,遂而有了勇气,产生了一个颇为大胆的想法——来一次“文学实验”。

是的,虽然表面上看,张爱玲写第一次长篇《连环套》的初衷,是因为“钱与情”的驱使。(与胡兰成在一起后开销大增,连载此文一月可增1000元收入。)

但实际上,正如人总会在鲜花、盛誉满满的“最高处”迷失方向,或膨胀骄傲到一发不可收拾,或更清晰地认清自己一样。

于张爱玲来说,此时的她,爱情甜蜜美满,事业一贯长虹,自然是“信心”高涨。

于是,不免在“理想”上,会过于骄傲,从而有了试图“挑战”传统文风的勇气。

所以她在《连环套》的布局上,除了布局的“野心”之外,更多的还是一份想要以此文,一举奠定她被后世称为:

“说书人的构思、冷静的叙述心态、参差对照的写实手法、感觉外化的心理描写、突出的个性化的直觉意象以及苍凉的美学意境共同组成了独一无二的张爱玲文体。”

的占据文坛一隅的超然地位。

所以,张爱玲在对《连环套》的背景设定上,格外“很不张爱玲”,不再是完全遵循自己以往偏向写“小人物”故事的文风习惯,转而试图大开大合地用“中西文化、种族、阶级”等等“大概念”,去写就一个可以造成重大社会影响的故事。

亦是试图来一次——把对故事的“理解”权,完全还给读者,自己只朴素叙述,而不参夹“自我”灌输的“文学实验”。

《连环套》的背景,被设定在1840年鸦片战争后,清政府签订了《南京条约》,割让香港岛后,英国人派了大量“已驯服”的印度人来“维持治安”的时期。

所以,在故事里天然的“局面”就格外大,文化,种族和阶级的“颠倒”冲突,天然必不可少。

尤其是主角霓喜,一个来自广州的穷乡僻壤,有几分姿色,从小被人贩子收养,只等到了一定年纪卖给别人,或是卖到青楼为妓的女孩子的人物设定,更是体现了张爱玲的“野望”。

就像她自己的“创作思想总结”:

“女人纵有千般不是,女人的精神里面却有一点‘地母’的根芽。”

她试图以此人物的塑造,避免对女性进行一般“看法”的描写,从而想为大众提供一种更高层次的“女性心理批判”的理性思考层面。

因为《连环套》是没有写完的,所以在残篇中看到的霓喜是一个让人喜欢不起来的“可怜女人”,她身世可怜,经历更是如浮萍般跌宕,但其间给世人呈现出的种种轻浮的行为和刻薄的性情,又十分“不讨喜”,如此在复杂中透着简单“恶”的女性,除了让人唏嘘之外,似乎也没了所谓的“社会教育价值与意义”。

于是,《连环套》才出几期,已然引起广大读者们的巨大争议。

这个被人贩子养到14岁,就被养母以120元的价格,卖给了一个开绸缎店的印度人雅赫雅的霓喜,虽然似乎得到一条较好的出路——老板的女人,但其实在那间绸缎店里,她也是老板捏在手心的“免费佣人”。

在一起生活十二年,还生了两个孩子,却依然得不到“扶正”。

最可笑的是,最后两人分道扬镳的理由居然是——眼见着霓喜的脾气越来越大,也看穿了她的为人。

但其实就像文中霓喜的为人“真相”一般:

“她受了雅赫雅的气,唯一的维持她自尊心的方法便是随时随地的调情——在色情的圈子里她是个强者,一出了那范围,她便是人家脚底的泥。”

从身处大局之下的女性视角去看,所谓的“为人”,不过是一种女性想拥有自尊心的强烈自我保护罢了,何况霓喜自小就被如此“调教”,所习得的“本事”,本就是如此这般,何来“为人不好”?

此后的另外几个“连环套”更是如此,不管是后来跟了药材铺老板窦饶芳,最后被欺骗着人财两空,

还是跟了在政府里供职的汤姆生,被无名无分地打发抛弃,其实说到底,除了霓喜的“本性”如此之外,更多的还源于那个时代背景之下女性生存“不得不”依靠的艰难。

没有一技之长能力的,得不到“正常”教育的,带着越来越多孩子的女人,要在那个环境下生活,不依靠男人,怎么办?

帮工?浆洗?还是沦落风尘?

要是霓喜只需养活自己一个人,当然如何艰难也能挣扎着活下去,但是她还有一次又一次“失败”依靠后,坚持带着的,越来越多的孩子们,要是不这么一次又一次地“攀附”,如何养得活儿女们?

其实,霓喜“应该”算是个简单的普通女子,她想要的不过是宠爱,是丰衣足食而已,所以才会一次次地“精心”挑选可以依靠的人,好以填补她内心的“空洞”。

只不过,正如冥冥中不可靠的“命运”一般,精明着苦心经营大半辈子,兜兜转转到最后,她还是“败了”。

都说“幸运的人用童年治愈一生,不幸的人用一生治愈童年。”

终其一生,霓喜只不过在弥补自己的“童年”与人生而已,越是渴望,越是空洞,越是填不满,得不到,最后,留给她的不过是一些“属于她”的过往而已:

“照片这东西不过是生命的碎壳,纷纷的岁月已过去,瓜子仁一粒粒咽下去,滋味各人自己知道,留给大家看的惟有那满地狼藉的黑白瓜子壳。”

在《连环套》的故事里,之所以有如此大的争议,还是源于以上的行文,张爱玲在这次的故事里,大量削减了自己擅长的心理描写,试图用朴素而有力量的情节叙述,去讲一个可以被千人千面解读的“真实社会切片”。

所以,她不再过多地注入自己的思想,而是以开放式的“直白”,去让读者们以自己的理解去解读其中的“意义”。

但正是因此,残篇出现的“连环”,都显得太过平常,那种故事的结局早已写在开头的“无聊”,被傅雷批其:

“主要弊病是内容的贫乏。已经刊布了四期,还没有中心思想显露。”

可是,对张爱玲来说,这个长篇本来的意义就是如此,她的这次“文学实验”,就是想要把故事的“原本”完全地还给读者们,不再加入自己的“东西”,或者说,不再强烈地暗示和灌输自己的思想去强加给读者们。

虽然,会显得“平常”,但实则颇有一种先锋文学的气质。

只不过,在那个被传统“规范”的年代里,缺乏话语权、评价权的“新文学”,不管如何,都不可能有“出路”。

这是一种被时代桎梏,被传统思想束缚的“遗憾”。

就像只连载六期,就被迫停止的“文学实验”《连环套》一般。

可惜的是,多年后的张爱玲早已失去了当年的“锋芒”,自批其文“通篇胡扯,不禁骇笑。”

简直,可悲,可叹……

最后:

或许,对《连环套》的看法,只是我一家之言,当不得“大家们”的权威评论,但就像文学的魅力有着千变万化的各异美丽一样,在我看来,这种看似平常,缺乏亮点和深刻“意义与价值”的故事,也自有它的一番绝妙风味。

相信我,《连环套》其实值得一看。