我承认,是真的不太喜欢张爱玲的。

原因其实很简单,因为她的作品读来总有一种写出刺骨的现实还不够,还时不时会冷不丁泼你一盆“真相”的冷水,让你彻底失去躲进美好幻想的可能。

最可怕的“巴掌”是——她写的“故事”是对的。

但近来的社会随着“即时媒体”的日益高速传播,那些轰动的人性丑恶事件也越发“平常”。

于是反而会去找前辈们的“真相故事”来看,不求给予“安慰”,但至少也让自己得到一些“应该”明白的前车之鉴与警示。

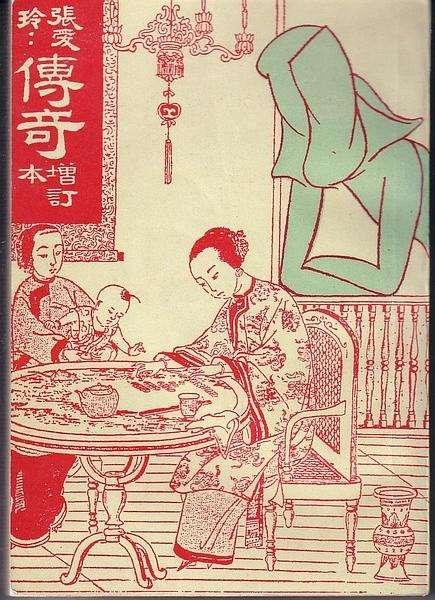

就像在张爱玲的《传奇》中,透露的“过来人”看尽一切的偏执(洞见)一样。夏先生说:

“《传奇》里的人物都是地道的中国人,有时候简直地道地可怕;因此他们都是道地的活人,有时候活得可怕。”

生于上世纪30年代的张爱玲,是真真正正蜗旋于旧中国与新中国社会里的亲历者,更重要的是她的出生和之后的生活,也历经着不休的大起大落,于是对于拥有“文人特质”的她,对“时局”与人的洞察,不免过度敏感。

但这种“特质”既好也坏,好则好,让她有了一技傍身,在那个时代和那种家庭里,得以“挺直腰杆”有说不的权利与自由;

但坏也坏,看似一生骄傲,敢爱敢恨,实则依然逃不过那个时代里女性们“特有”的命运之轮,虽然人生滋味终究“冷暖自知”,但于曝光在世人眼中的“公众人物”来看,总不免为此唏嘘……

1943年到1945年这三年,算是张爱玲人生中“最高光”的时刻了。

从43年的五月到45年的六月,一口气几乎写出了她人生中“大部分”的传世作品,随便细数就有令人拍案叫绝的《沉香屑》的“两炉香”,超越时代“真相”的《红玫瑰与白玫瑰》,以及让人欲罢不能的《倾城之恋》等等。

当然还有这个不起眼的短篇《琉璃瓦》,它夹在“大名鼎鼎”的《倾城之恋》和“小家碧玉”《金锁记》中间,却因为太过“平实”,经常被人忽略,甚至从未被印上封面过。

我想,原因有二:

一则,它的故事太过“平常”,既不激烈也不尖锐,甚至里面的情节也大多是鸡毛蒜皮的“家事”,读起来,除了会感慨一句“这不就是父对女的婚姻矛盾嘛。”其他就只剩一些不上不下的“生活日常”了;

二则,它不“先进”,不同于其他“张氏”作品里,每每总有“出格”的道理或者人生真相,在这个故事里的“真相”显得太过常见,不震撼就算了,还会觉得同情的成分大过无情讽刺。

但如今重读,却发现《琉璃瓦》的“真”和平常才是它最难得的地方。

因为在这个故事,可能是张爱玲“首次”直面自己的亲子关系,亦或可以说,是她试图去理解从旧社会过度到新社会里的“地道中国人”,在“父权”家庭中的亲子关系。

“地道中国人”之“父亲”:“旧”人的新思潮

“我们的瓦,是美丽的瓦,不能跟寻常的瓦一概而论。我们是琉璃瓦。”

《琉璃瓦》讲的是姚先生与女儿们的亲子故事,准确来说是聚焦姚家父亲与几个女儿多样婚姻的故事。

生活在那个新旧社会(文化)相交时代里的人,注定是摇摆的:

一面被传统旧文化裹挟着,不知不觉会按照既定的轨迹,选择和成长,过着“一模一样”的人生;

但另一面,又时时刻刻被颠覆性的新文化牵引着,时不时会产生一种“破茧成蝶”的向往,去试图尝试,去试图挣扎,过着要么登顶,要么深渊的极致人生。

就像姚家女儿们被“骄傲”(叹息)地形容成“琉璃瓦”一样,泥做的瓦,偏偏因为被上了琉璃釉,平生出一股“骄傲”,因为“琉璃瓦”是如此不寻常,美丽、通透,代表着“高贵”。

然而,既是形容女儿的,那就是“弄瓦”,一个“弄”字,就像一种预见,一种被拘束的价值体现。(旧时重男轻女,于是儿子出生叫“弄璋”,如玉般宝贵;女儿出生则为“弄瓦”,意为瓦片般不值钱。)

象征着那个时代的“女儿”们的出路,注定还是只有“嫁人”一条,唯有好的婚姻才是一个美丽的“琉璃瓦”最好的“保护”(出路、价值)。

于是在故事里,作为与时俱进的“新时代”父亲姚先生对女儿们的教养与未来出路的规划,可谓是煞费苦心,似乎丝毫没有沾染上一点“旧传统”中重男轻女的“偏执”。

所以在外人看来:“姚家的模范美人,永远没有落伍的危险,亦步亦趋,适合时代的需要,真是秀气所钟,天人感应。”

作为父亲的姚先生,培养起自家的“七朵金花”,那是不遗余力,为了让女儿们成为那美丽的“琉璃瓦”,还因材“打造”,或“送”女儿去大机关工作,或咬紧牙关供女儿们接受高等教育,让她们“腹有诗书气自华”,如此种种其实都是都是一种“上釉”的苦心,只为了让她们的“未来归宿”至少顺遂如意。

最终自然得偿所愿,七个女儿皆长成远近驰名的貌美如花,风姿各异的“琉璃瓦”。

短短几句,就勾勒出一个身处新旧交替的“家庭”的亲子图。

作为试图“参与”新思潮,与时俱进的“旧人”,在这样一个时代里,能有如此“先进”的思想与行动,似乎与“地道中国人”的形象有点不符,但这就是张爱玲的“布局之力”,只有“不符”才有冲突,才“好看”。

但问题就在于,姚先生作为“旧人”,即使表面上接受了新思潮,也在践行着“新思想”,既“尊重”女儿的意愿,也尽力为女儿挑选“最好”的丈夫人选。

比如为大女儿静静选的是“印刷所大股东的独生子”;

直到自己“管束不住她”,所以为性格强悍的二女儿曲曲安排大机关工作,只为让她自己“挑”喜欢的丈夫;

为性情柔顺的三女儿心心,精心挑选的是“杭州富室嫡派单传的青年”,甚至不惜费心布置座次,“不让两人对面坐着。看得既清晰,又没有谈话的必要。”好以让两人感觉舒服地“相亲”。

但其实骨子里,依然被“旧文化”根深蒂固地侵蚀着,为女儿选丈夫,看的是家世,是富贵,是“独生、嫡派”,而不会去考虑对方的人品、性情,以及“爱”。

以至于,这番“好父亲”的做派,在前面“铺垫”的反差之下就显得可笑,又“正常”,但可怕的正是这份照应现世的“正常”。

就像一种让人醍醐灌顶的“讽刺”,所谓“新时代”带给人们,仅仅只是表面的“新”,内里还是那个“旧”的根深蒂固,归到本质,不过是另一种“为你好”的人生强加。

如此才有真正的“地道中国人”的模样,即使穿越百年到现世依然如此,现代所谓“自由嫁娶”的择偶观,其实归到本质,也不过与百年前的“旧人”一般无二。

所以,这究竟是进步还是退步?

或许是一种无奈的唏嘘吧……

“地道中国人”之“女儿”:“新”人的旧“根”

波伏娃在《第二性》里谈到:

“男人的极大幸运在于,他,不论在成年还是小时候,必须踏上一条极为艰苦的道路,不过这是一条可靠的道路;

女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着,她不被要求奋发向上,只被鼓励滑下去到达极乐。当她发觉自己被海市蜃楼愚弄时,已经为时太晚,她的力量在失败的冒险中已被耗尽。”

想强调的其实是一种怒其不争的女性现状,亦是一种对女性人生的警示与揭露。

但在一个被“弄瓦”物化的时代里,性别的价值被“文化”(社会)逼到一个十分狭隘的境地,留给世人的选择似乎也只有唯一的“嫁人”路。

而张爱玲的“冰冷”之刺也体现于此,既为“父亲”打造了一个如此“新”的壳子,却依然狠狠把“女儿”打落“旧”的阴影里,不给她们一丝一毫的“独立”幻想,只为为世人写出一个真正的“地道中国人”的群体形象。

于是在《琉璃瓦》的故事里,“父亲”的角色居然是懦弱而悲哀的,“女儿”们的角色反而显得各异的强势,甚至通篇看下来,会显得“可恶”又可悲。

女儿们表面上是“新”人,实则被本质上是“旧”人的父亲教育着(宠溺着),也让她们内里实则充斥的是“旧根”。

或许是时代所限,如“破罐子破摔”一般的女儿们,习惯性地也把自己当物化的“瓦”,成长到成年也只“知道”嫁人这一条路,从不试图“独立”。

“天真”(认命)地以为那就是自己唯一的路,索性把自己的人生一切交给“父亲”兜底,过好了是应该,过不好就是父亲的错,从而彻底失去了“成人”的可能。

这是张爱玲多么讽刺的“预言”,她冷眼旁观着这一切,却丝毫不为感同身受的“同情心”动摇,依旧一以贯之地去揭开那个时代父与女婚姻矛盾的“真相”,亦是照应现世诸多“地道中国人”的亲子关系扭曲“真相”。

于是属于“父亲”的反噬也如约而来:

大女儿静静在婚姻生活中遇到变故就立刻回娘家,哭着把一切“悲惨遭遇”的责任都归于父亲的兜底,“反正是你们把我送到那儿去的,活活坑死了我!”

二女儿曲曲貌似自己选了“自由婚姻”,宣称“钱到底是假的,只有感情是真的。”却在婚后尝尽了“没钱”的苦,以至于让父亲“不忍”贴钱又是置办小家,又是补贴生活费,“只求她早日离了眼前,免得教坏了其他的孩子们,也不能计较这些了。”

最后落得个“赔钱货”的境遇,还理所当然地觉得这是父亲应该的,直到“吸干”最后一滴血依然不罢休。

说到底,或许是属于“时代”的无奈,被裹挟的注定是弱势和被千年传统旧文化禁锢的女性社会价值。

于是张爱玲想以此呈现的也不过是种真实而赤裸的“展示”,好以此或警示,或诉说而唏嘘着“平常”,好以凸显社会的“不公”与“残酷”。

最后:

其实,短短一篇片段式的《琉璃瓦》是写不尽真实而复杂的“地道中国人”的一切。

只能以小见大地以此窥见一丝新旧文化(社会)的矛盾,与真实的亲子代际“摩擦”。

于是张爱玲把讽刺也处理地平淡,试图以此表达严肃的揭示社会的“真相”,因为在评价一段关系时,尤其是“地道中国人”中最重要的“父权”亲子关系时,不应该是简单的所谓“尊老”的唯一标准,比如那个时代里诸多“反抗”顽固传统父亲的好孩子,以及与之相对的顺从父亲“安排”的可怜虫等等。

而应该是多元的,比如《琉璃瓦》里的“好父亲”与“坏女儿”。

当然,最终落在“根”上的还是一幅“地道中国人”的真实群像。