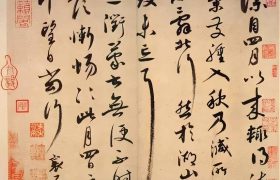

“巧”与“拙”涉及到的是审美范畴的问题。不同时期,不同的人,一个人不同阶段时于美所持的标准都有差异,有时这个差异还很大。书法的审美也是如此。

巧

“巧”是相对“拙”来说的,看待巧的问题,我个人认为应该从两个角度切入:

第一,从技术层面上讲。刘熙载在《艺概·书概》中讲道:“学书者始由不工求工,继由工求不工。不工者,工之极也。”《庄子·山水篇》曰:“既雕既琢,复归于朴。善夫。”也就是说,学书是有一个过程的,首先要求学书者要有相当精熟的技法,精熟的技法是书法创作的基础,就是“工夫”。

但需要注意的是不能视技法为目的,因为技法不只是艺术本身。佛语说“登岸弃舟”,要到达彼岸,无船恐怕是不行的,而视技法为目的者是不想登岸的。这就如王镛先生在其印作“不阿世”的边款上刻的一样:“巧,艺之大忌也。印亦然。初多喜巧厌拙,或以整齐鲜华为能事,或以无端造作为聪明,皆伤于‘巧’字,若悟心不开,终不免堕于小家气耳。”一句话,“巧”就是卖弄技法。

第二,从艺术创作的角度讲。“巧”是一种心态,这种心态反映了书作者一是没有思想,不知道自己要什么,要做什么,依靠一定技能或技能尚不足够的情况下去“追潮流”、“赶时尚”。东倒西歪或涂涂抹抹,其作品貌似拙,实为巧,不是发自心底的真性情,是他性情,很快就会被“潮流”所淹没;二是有一定的思想,也有相应的技能,但修养不够,放不下,登上了岸还背负着船,就是“悟心不开”,“无端造作”,为了效果而做形式和装饰设计。这是沽名钓誉者急功近利的一种心态,是“小家气”。

拙

“拙”就不同。它更加指向了书家的一种境界,一种审美的高境界,是人的真情流露,是本质的内在美的体现。“拙”作为审美范畴,很早就被提出来了。黄庭坚《论书》中说:“凡书要拙多于巧。”而唐代窦蒙也早对“拙”做过阐释:“拙:不依致巧曰拙。”(《述书赋》)提到“拙”,通常学书人会想到“稚拙”或“古拙”。

“稚拙”是儿童出于天性的本质表现;“古拙”往往是出于实用的一些无意的制作,因材料和时间的关系而形成的,如历史上遗存下来的大量金石文字,是真实的自然流露。虽然它们可能存在技法上的某种缺陷。但共同的一点是都有自然之趣,少人为痕迹,真率、质朴,这正是艺术家所追求的关于人的生命本质的最为宝贵的东西。赵之谦曾说:“书家有最高境,古今二人耳。三岁稚子,能见天质;积学大儒,必具神秀,故书以不学书,不能书者为最工。”刘熙载说:“名家贵精,大家贵真。”“大家”以“真”为贵,追求的是“真率”,白石老人所谓“天趣”者。

在书法创作中,“拙”就是“登岸弃舟”,“不工者,工之极也”、“复归于朴”的境界,白石老人常说要“无画家习气。”因为你写的是书法,不是做字,不是按照某种标准或主义的规定创作什么主题的作品,应该是发自内心的,不为技法和形式所左右,是修于内而发于外的真情,就是不要有所欲,“欲”是障,它使你不能本真,情不真,意便不切,作品就会“巧”,不能感人。

如傅山所说:“藏于见皆有心者也。有心则貌拙而实巧,巧则多营,多营则虽有所得,而失随之。”这也说明“巧”和“拙”是辩证的,“大巧若拙”,但“拙”不必藏,藏“拙”而实“巧”。

“拙”不是固有的审美,而是随书法艺术的发展而产生的,是时代的产物,但其中所蕴含的精神却是人对生命本质的观照和回归。这才是“拙”的真意。

关注百墨艺术,分享书画之美