书法史中,因人废书、因事废书的现象是比较多的。比如元代著名书法家赵孟頫,在他身后的700多年中,他的声誉一直受到损毁,他的书法成就也一直受到贬低与忽视。他的历史贡献被打了折扣。其原因就在于赵孟頫出仕于元朝,成为贰臣。

与唐朝颜真卿和明末清初的黄道周相比,赵孟頫的行为自然就属于“变节事敌,猥琐无骨”了,他的书法自然就受到了牵连,明代书法理论家项穆评其书曰:赵孟頫之书温润闲雅,似接右军正脉之传,研媚纤柔,殊乏大节不夺之气。清代冯班也说:赵书精工,直逼右军,然气骨自不及宋人,不堪并观也。比较能够历史地、发展地评价赵孟頫的书法的人,傅山晚年的评语还算公允的。

傅山在青年时期是认真学习过赵孟頫的书法的。然而在清胜明亡以后,傅山的国破之恨无法释怀,转而变得对事敌的赵孟頫极为鄙视,容不得赵孟頫的贰臣行为。他告诫子孙:“予极不喜赵子昂,薄其人遂恶其书,痛恶其书浅俗如无骨。”意思是说,因为鄙视其人,进而鄙视其书法。这样的评价也属于以人废书的观点。

然而,随着清朝统治的日益巩固,康乾盛世的逐渐形成,目睹了社会逐步稳定与繁荣,对比晚明时期的混乱与腐朽,不能不让傅山重新思考。

傅山在《秉烛》一诗中这样写到:

秉烛起长叹,其人想断肠。

赵厮真足奇,管婢亦非常。

醉起酒犹酒,老来狂更狂。

斫轮馀一笔,何处发文章?

诗中用“足奇、非常”这些词汇,充分表达了诗人对赵孟頫的敬佩之情,这时的傅山开始理性地看待赵孟頫了。其原因也许是因为清朝统治的逐步巩固,明亡的历史已是不可更改的现实;也许傅山意识到一位知识分子——文化人对文化的薪火相传的艰难及其重要的历史意义。

不管怎么说,这时的傅山也许才领悟到赵孟頫把自己的理想和抱负寄托于手中的管笔之上,是多么地难能可贵。在这首诗中,傅山还是公正地认可了赵孟頫夫妇高超的艺术成就,也包含着傅山对明亡大势的认可,是对汉文化薪火相传的深刻理解。相对于一个摇摇欲坠的腐败前朝,国泰民安对于老百姓来说更重要。

赵孟頫,虽然在元朝官至一品,位置显赫。但是,他的人生是属于悲剧的。伴随他一生痛苦的,不在于怀才不遇,而在于他的内心的自责与愧疚。无时无刻挤压在他心头的巨石,不是别的,而恰恰是他太熟悉太了解的儒家道德规范。他清楚地知道,自己一士贰主的所为,是与这个规范截然相悖的,他的心灵时时刻刻都在经受着这条鞭子的抽打。心灵的痛苦是最大的痛苦,这又与何人去说?

赵孟頫在33岁时,在元朝的大都,元世祖忽必烈接见了他,年轻的赵孟頫热血沸腾,不禁有些飘飘然起来,于是便表示:“士少而学于家,盖亦欲出而用之于国。”但是,在当时的政治环境中,他很快就感到懊悔了。三十七岁的时,入京四年的他写下了“误落尘网中,四度京华春”的诗句。其后,他作“罪出”诗一首,他心中的悲伤之情更是溢于言表:

在山为远志,出山为小草。

古语己云然,见事苦不早。

平生独往愿,丘壑寄怀抱。

图书时自娱,野性期自保。

谁令坠尘网,婉转受缠绕。

昔为海上鸥,今如笼中鸟。

哀叹谁复顾,毛羽日催槁。

在这首诗中,赵孟頫内心的矛盾与痛苦是十分明显的,这种痛苦的心情无法向人说出,于是乎他携妻管道升作了虔诚的佛门弟子了,他只能够从佛教中求得解脱了。

赵孟頫没有办法去改变现实,他只能够在诗中感慨人世艰难了。他还作了一首诗:

功名亦何有?富贵安足计。

惟有百年后,文字可传世。

譬溪春水生,必志行可遂。

闲吟渊明诗,静学右军字。

此时的赵孟頫能够静下心来,读一读古人的诗文,能够心摹手追魏晋书风,寄情于书法艺术,已经成为赵孟頫摆脱内心痛苦的精神寄托了。元贞元年,元世祖忽必烈去世,赵孟頫借口自己多病,终于返回了阔别多年的故乡吴兴。赵孟頫在江南闲居四年,无官一身轻,寄情山水,颇感自在。然而,当回顾自己的一生,不禁悲从中来,又作诗一首:

齿豁童头六十三,一生事事总堪惭。

唯馀笔砚情犹在,留与人间作笑谈。

牙齿和头发都掉光了,在自己六十三年的生命历程中,除了书画尚可聊以自慰以外,其他一事无成,他感到惭愧无比。他的夫人管道升填词劝他:

人生贵极是王侯,浮名浮利不自由。

争得似,一扁舟,吟风弄月归去休。

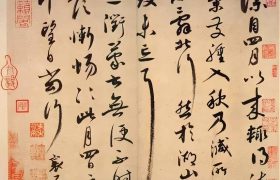

1322年,赵孟頫无疾而终,享年69岁。其书法文雅秀润是前无古人的,后人称其书法:“肉不没骨,筋不外透。虽姿媚溢发,而波澜老成。譬之丰肌玉环,作霓裳舞,惟不心醉。”赵书是秀润之美的典型,如同王羲之书法的中和之美、颜真卿书法的气格之美一样,是无以伦比的。

赵孟頫在中国书法史上树起了一座丰碑。蒙古大军征服了南宋,而赵孟頫则以优秀的汉文化征服了大汗的子孙,做到了薪火不灭,古法不失。对于这样一位呕心沥血,把一个文人的微薄之力,发挥到极致的人,人们还能够苟求什么呢?

可能傅山也如此这般地了解到赵孟頫的心理历程之故,或许他了解的更多,晚年的傅山,结合自己的亲身体悟,理解了赵孟頫。因此他才发出由衷的感叹来。才会“秉烛起长叹,”才会想“其人”想得到了“断肠”的地步。才会认为赵书 “足奇”,甚至连管道升也是“非常”的。