地球,是什么颜色的?是海蓝色、是墨绿色、也是土黄色。

地球陆地的三分之一被贫瘠且荒凉的黄色所覆盖,这里是十几亿人的家园,因缺水而构成了地球的“干旱部分”,其规模之大,从太空中看去仿佛地球内嵌了一个沙丘世界。

找到地表最大干旱区(一目了然)▼

仿佛地球上内嵌了一颗沙丘星球(横屏观看)▼

今天,我们将通过气象、洋流、地球轨道参数的原理探究地表最大干旱区的成因,并从中管窥全球干旱的奥秘。

从太空中俯瞰撒哈拉(图:NASA)▼

什么是干旱区?

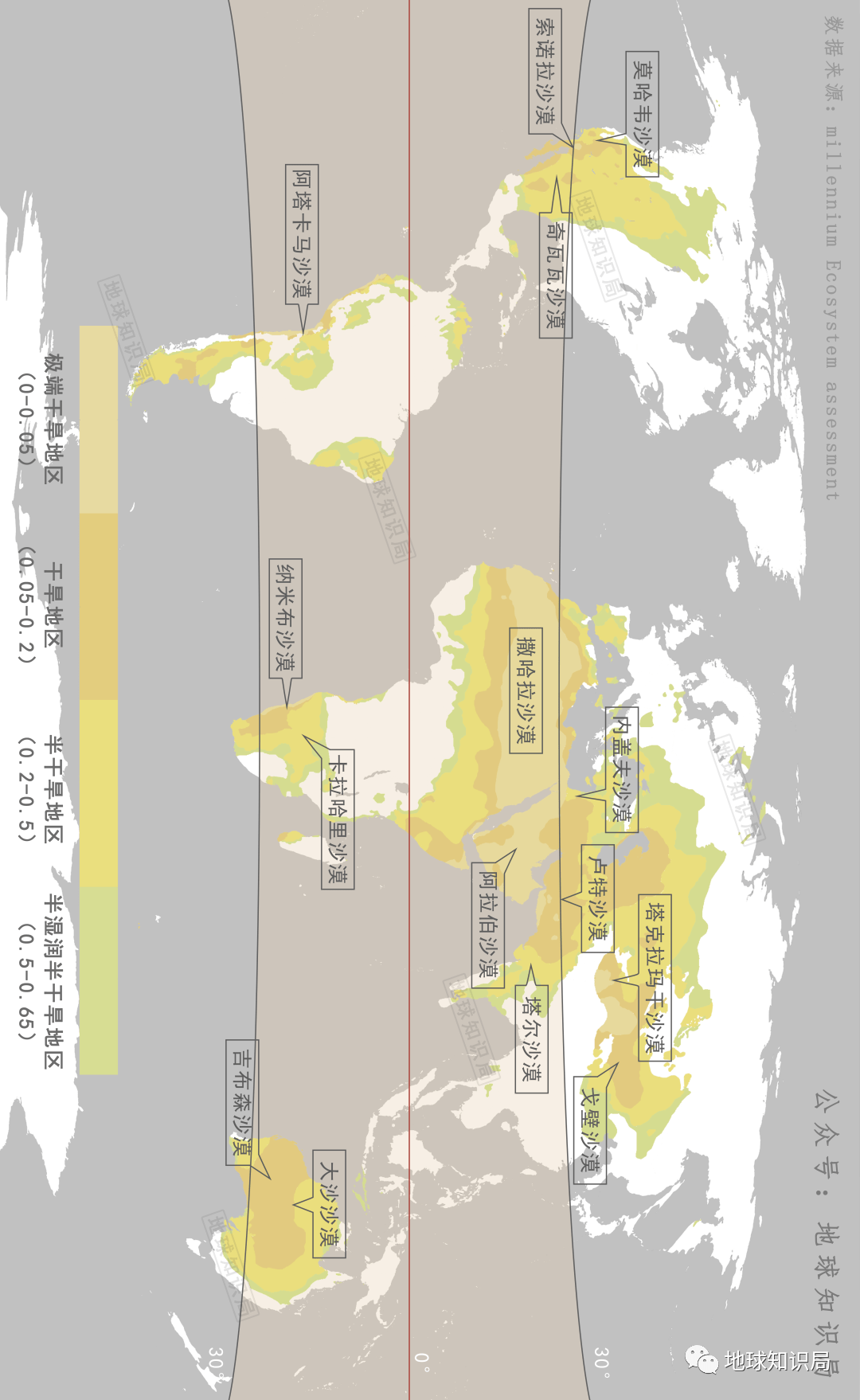

一个地区“平均降水量”和“平均潜在蒸散量”的比值,被称为干旱指数(IA,the index of aridity),这个数字小于0.65,就跨入了“半湿润半干旱地区”的门槛,相当于降水量不到潜在蒸散量的65%。

由此可以分出四个等级:半湿润半干旱地区(0.65-0.50 ) 、半干旱地区(0.50-0.20)、干旱地区(0.20-0.05)和极端干旱地区(<0.05)。

横屏-干旱地区分布▼

比如华北平原就有一部分是半湿润半干旱地区,而极端干旱这种王者级干旱,降水量还不到潜在蒸散量的5%,这5%还会在几次强降水中快速用掉,往往还没形成径流或渗入地下,就被蒸发掉了,即使像今年阿曼遭遇的大洪水,也无法改变其极端干旱的本质。

沙丘与水池共存的“和谐”场景往往转瞬即逝

(暴雨后的撒哈拉 图:shutterstock)▼

这种极端干旱区占地球陆地面积的6.6%,撒哈拉沙漠占了其中的绝大部分。作为全球最大的沙漠,撒哈拉长4800公里,最大宽度1800公里,920万平方公里的它是印度面积的三倍,能把美国本土装进去,是毋庸置疑的地表最大干旱区。

撒哈拉占据了大半个北非,不可谓不大了▼

然而,与撒哈拉同纬度的东亚季风区,地中海北岸的欧洲都是一片绿意盎然,三面环海的撒哈拉怎么就旱成了这样?

要搞清地表最大干旱区的底层地理逻辑,还要说回我们以前讲的“副热带高压带”。

在赤道受热上升的暖空气,会在南北纬30°附近下沉,形成气压相对高值区域,也就是“副热带高压带”。在其控制下,南北纬30°附近都形成了大面积的沙漠。

横屏-全球沙漠分布▼

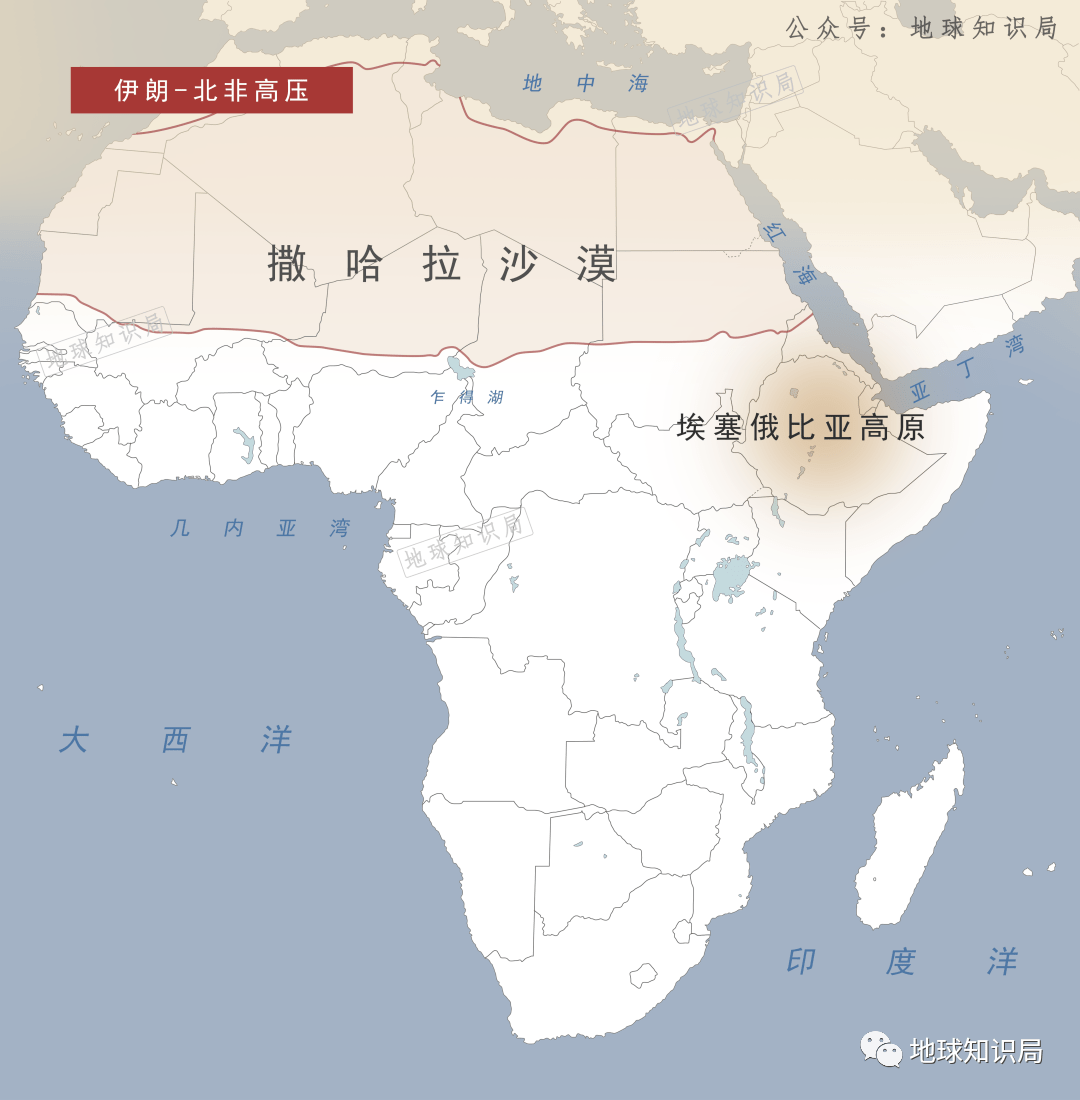

在北半球,由于青藏高原、地中海、落基山脉的阻隔,副高会断裂成北太平洋副热带高压带、北大西洋副热带高压带、伊朗-北非高压三个部分。

平常这三个高压带断开时候的还好,一旦连起来

就能让北半球很多地区都感受到什么是“身处沙漠”般的酷热

(2022年6月15日中午12时的全球气压图)▼

这三大副高会季节性向东西两边延伸,甚至绕地球一圈,形成今年北半球全面高温的景象,但前两大副高主要还是盘踞在海洋上,只有伊朗-北非高压,牢牢掌控着从伊朗高原到大西洋沿岸横跨7000多公里的土地。

也难怪沙漠喜欢分布在南北纬30°附近

在副高控制下是真的热啊▼

当然,要形成如此广阔的沙漠,光靠副热带高压还不够,还要离水源“足够远”。

来自海洋的水汽是陆地降水的主要来源,离海洋越远降水也就越少。比如被高原和山脉层层包裹的塔里木盆地,就形成了塔克拉玛干大沙漠。

远离海洋,还被团团围住

只有雪山融水支撑着沙漠中为数不多的生命

(参考:wiki)▼

而撒哈拉沙漠,表面上看是被印度洋、红海、地中海、大西洋三面环绕,但红海的体量太小,地中海大一些,但在夏季会被伊朗-北非高压控制,在冬季则被西风带控制,水汽都往东吹了,两者都无法为撒哈拉输入大量水汽。

说白了,真正的水源还给靠印度洋和大西洋这种大佬。但撒哈拉东侧有埃塞俄比亚高原阻挡,印度洋水汽几乎吹不到撒哈拉东部,年降水量几乎为0。

有副高和高原坐镇,一丝水汽也别想进进来▼

地形很重要,但还不是全部。

阿拉伯半岛直面印度洋,一样是极端干旱沙漠遍布,但隔壁的印度就降水充沛花团锦簇。

这主要是因为夏季的南亚季风,是由东南信风偏转形成的西南风,这个偏转点就在索马里附近,并形成强劲的索马里急流,风速可达65m/s,将印度洋的水汽都吹到了印度半岛,阿拉伯半岛只能在副高的控制下看着印度洋,但就是不下雨。

携带着水汽的季风一个急转弯

头也不回地扬长而去▼

既然印度洋一滴雨都不想给,那大西洋呢?

撒哈拉沙漠虽然有着漫长的大西洋海岸,但经过这段海岸的是加纳利寒流,其源头是北大西洋暖流的一支。寒流过境,往往意味着降温减湿,大气遇冷下沉,引发干旱气候。

在类似纬度的大陆西海岸,寒流也造就了阿塔卡马沙漠、纳米布沙漠和索诺兰沙漠,只不过其规模完全不能和撒哈拉相比。

横屏-寒流与纬度在15°到30°附近的沙漠的位置关系

(参考:wiki)▼

可见虽然三面环海,但海洋却十分吝啬,水源看着很近,其实很远。

副高控制下的撒哈拉沙漠降水量极低、蒸散量极大。极端干旱,也就一点不奇怪了。

但正所谓沧海桑田,6000年前的撒哈拉可能并非大沙漠,而是一片大草原。

19世纪中叶,德国探险家海因里希·巴特在荒凉的沙漠中意外发现了神秘的史前岩画,数十万幅精美的图像描绘着种群繁盛的大象、长颈鹿、河马和羚羊被猎人追捕的生动场景。显然,这绝非今天撒哈拉沙漠中的景象。

史前人类经历了撒哈拉由草原变成沙漠的过程

希望未来的人类能看见撒哈拉重回草原的一天

(费赞的撒哈拉岩石艺术 图:wiki)▼

后来,科学家通过对沙漠中软体动物的壳、硅藻、湖泊沉积和水生动物骨骼的分析发现,在大约6000年前的全新世中期,这里还有着永久性的淡水,在几乎完全被植被覆盖的土地上,点缀着大大小小的湖泊,这就是水草丰茂的“绿色撒哈拉”。而“绿色撒哈拉”的水汽就来自于大西洋。

“绿色撒哈拉”为何消失?

要回答这个问题,我们需要把目光移向撒哈拉以南的“萨赫勒”地带。这里是大沙漠和南方稀树草原之间的过渡地带。萨赫勒地区的降水,主要来自北非季风。

这沙漠与草原的过渡地带也是绿意寥寥,岌岌可危啊▼

在之前的《东亚季风区》里我们说过,随着太阳直射点的季节性移动,全球的赤道辐合带及其降水会跟着移动,同时给当地带去明显的干湿季节转变,这就形成了所谓的季风区。

每年7-8月,赤道辐合带会一路推进到约北纬20°的萨赫勒地区南侧,形成北非季风,将来自西侧大西洋的水汽带到这里,为沙漠边缘的萨赫勒草原带来降水充沛的雨季。

赤道辐合带的南北移动▼

今天的萨赫勒草原,其实就是曾经“撒哈拉大草原”的缩小版,北非季风在过去可以长驱直入到比今天更靠北的地区,热带大西洋的潮湿空气由此深入撒哈拉腹地,这才有了史前岩画上的河马、大象。

昨日之撒哈拉草原只能在今日的萨赫勒草原窥见

明日之萨赫勒是否会变成今日之撒哈拉呢

(图:壹图网)▼

由此可见,北非季风的极限范围至关重要,以前可以吹那么远,现在为啥就不行了?

这就不得不把格局打开了!

众所周知,地球是“歪着头”自转的,倾角大约为23°26’,其公转轨道也并非正圆,存在一定的偏心率。

地球的自转倾角和公转轨道偏心率并非恒定,会受到月球和大质量行星的引力干扰,进而引发地球轨道的周期性变化。这其中就包括:

公转轨道偏心率的10万年变化周期

地球自转轴倾斜度的4.1万年变化周期

自转轴的2万年“摆动”(进动)周期

这三大轨道周期由塞尔维亚地球物理学家米兰科维奇提出,统称为米兰科维奇循环,大格局带动小格局,其中改变撒哈拉降水的周期就是“摆动”周期。(即“岁差”)

米兰科维奇循环(参考:wiki)▼

地球抖一抖形成的“摆动”,会造成地球轨道的细微变化,地球接受的太阳辐射分布也会随之改变,从而引发季风的进退,最终触发撒哈拉沙漠剧烈的“水文循环”——从1.1万年至5000年前,撒哈拉广阔的湿润绿洲逐渐变成沙漠。几乎每隔2万年,撒哈拉就发生这样一次“循环”。

地球每发生一次这种细微的变化

对地球上的生物来说都是一次巨变▼

在这一过程中,随着绿色褪去、黄沙弥漫,这里的居民被迫放弃越来越小的绿洲。有的四处游牧,有的向南方迁徙,有的向东迁入尼罗河流域,成为方兴未艾的古埃及文明的一份子。

踏着黄沙寻找暂栖之地,能否生存,全看天意

(马里的富拉尼牧民 图:wiki)▼

当我们再回看撒哈拉沙漠和全球干旱区,会发现干旱区不光改变了动植物,也改变了人类社会:

在降水稀少、蒸发剧烈的环境下,沙质土壤的持水量与有机质含量很低、氮磷严重不足,所以植被稀疏、生物量低,包括人在内的所有动物都面临极大的环境压力。

人和动物是相互依存的

任何生物在如此极端的环境下生存都不容易

(图:wiki)▼

于是人类只能小规模聚集在河流、泉水和绿洲等宝贵的水源周围,并形成了以部落为基础的传统社会共同体,相当于通过控制族群的规模和消耗,与资源匮乏的环境达成某种平衡。但这一传统平衡如今也越发不稳定。

如今环境承载能力变弱,但人口与日俱增

人与自然之间的“平衡”已经十分脆弱

(图:壹图网)▼

全球的干旱和极端干旱地区,除了印度西部外,人口基本都比较稀少,但根据“联合国人居署”的数据,干旱区18.5%的人口增长率高于其他任何生态区。激增的人口可以靠外部援助和超采地下水来短期维持,但却长期加剧了当地的环境压力。

渴到极点,“泥水”也甘之如饴

(图:shutterstock)▼

更为严重的是气候变化的影响。最近研究表明,撒哈拉沙漠在上个世纪一直在扩张,沙漠在1920年至2013年间扩大了70万平方公里,相当于一个青海省,南方的萨赫勒地带本来就属于干旱和半干旱地带,全球变暖的趋势持续下去, 萨赫勒离极端干旱也就不远了。

总之,在人口压力和气候变化的双重作用下,地表最大干旱区撒哈拉沙漠,恐怕还会变得更大,这对于北非、西非、中东甚至欧洲各国都是个坏消息。

再扩张下去,撒哈拉就要横跨三个洲了▼

反观撒哈拉沙漠从万年前至今的历史,像地轴“摆动”这种底层规律,远超人类个体的人生尺度,人在这样的趋势面前与撒哈拉的沙粒无异。

但对于一百年内的,小尺度的,人为因素引发的环境变化,我们还有很多可做的事情,毕竟我们无力干涉地球的命运,但可以改写自己族群的生死。

参考资料:

[1] Gaur, M.K., Squires, V.R. (2018). Geographic Extent and Characteristics of the World’s Arid Zones and Their Peoples. In: Gaur, M., Squires, V. (eds) Climate Variability Impacts on Land Use and Livelihoods in Drylands. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56681-8_1

[2] William R. Boos, Robert L. Korty. Regional energy budget control of the intertropical convergence zone and application to mid-Holocene rainfall. Nature Geoscience, 2016; 9 (12): 892 DOI: 10.1038/ngeo2833

[3] 丁一汇,李怡.亚非夏季风系统的气候特征及其长期变率研究综述[J].热带气象学报,2016,32(06):786-796.DOI:10.16032/j.issn.1004-4965.2016.06.002.

[4] IIASA/FAO, Compendium of Agricultural-Environmental Indicators (1989-91 to 2000) (Statistics Analysis Service, Statistics Division, Food and Agriculture Organization of United Nations, Rome, 2003)

[5] 刘屹岷,吴国雄.副热带高压研究回顾及对几个基本问题的再认识[J].气象学报,2000(04):500-512.

[6] 刘屹岷. 非绝热加热影响北半球夏季副热带高压形态变异的物理机制[D].中国科学院研究生院(大气物理研究所),1998.

[7] Boos, W., Korty, R. Regional energy budget control of the intertropical convergence zone and application to mid-Holocene rainfall. Nature Geosci 9, 892–897 (2016). https://doi.org/10.1038/ngeo2833

[8] 王绍武.非洲湿润期[J].气候变化研究进展,2009,5(02):122-123.

[9] Liu, Z. Y., Wang, Y., Gallimore, R., Notaro, M., and Prentice, I. C. On the cause of abrupt vegetation collapse in North Africa during the Holocene: Climate variability vs. vegetation feedback. Geophysical Research Letters 33, L22709 (2006).

[10] Kuper, R., and Kröpelin, S. Climate-controlled Holocene occupation of the Sahara: Motor of Africa’s evolution. Science 313, 803-807 (2006).

[11] Huang J., H. Yu , X. Guan , G. Wang, and R. Guo , 2015: Accelerated dryland expansion under climate change. Nature Climate Change, doi:10.1038/nclimate2837.

[12] 黄平, 周士杰. 全球变暖下热带降水变化研究回顾与挑战[J]. 地球科学进展, 2018, 33(11): 1181-1192 https://doi.org/10.11867/j.issn.1001-8166.2018.11.1181.

*本文内容为作者提供,不代表地球知识局立场

封面:shutterstock

作者:小哲,凯尔希

校稿:辜汉膺 / 编辑:板栗