不出于璞,温润如玉。

不为奏乐,声鸣如磬。

不务奢侈,时时难离。

不事张扬,雨过天青。

英语里的中国CHINA,来源于瓷器China。瓷器的巅峰出现于宋代,以汝窑为代表的官窑瓷器是宋代风物之美的核心载体之一。

成都博物馆当下的“空明流光——宋瓷·五大名窑特展”,荟聚了宋代官窑、民窑及后世仿宋瓷器,可谓宋代精品瓷器之大观。身处宋瓷的光泽流动之中,似乎穿越回一千年前的宋朝。

“空明流光”展览现场

宋瓷之美虽一目了然,但尚需鉴别与比较,才能深入体会其中三昧。宋瓷备受推崇的缘由,藏在与后代瓷器的差异里。

官窑瓷器:复归于朴

瓷器与陶器不同。陶器用黏土烧成,多数烧制温度低于1000°C,吸水而不透光;瓷器用瓷土烧成,烧制温度在1200°C以上,可透光而不吸水。陶器的历史远早于瓷器,新石器时代已出现陶器,而最原始的瓷器出现在商周时期,两者时间相差至少数千年。

真正意义上的瓷器,大约出现在两千年前的汉代。唐朝时“南青北白”最为著名,即南方越窑所产的青瓷和北方邢窑所产的白瓷。

宋朝开始,在民窑的基础上诞生了官窑,简言之即由官方制定器物、形制、颜色,在选料、工艺、烧制上不考虑成本,成品特供宫廷使用而不民间售卖。

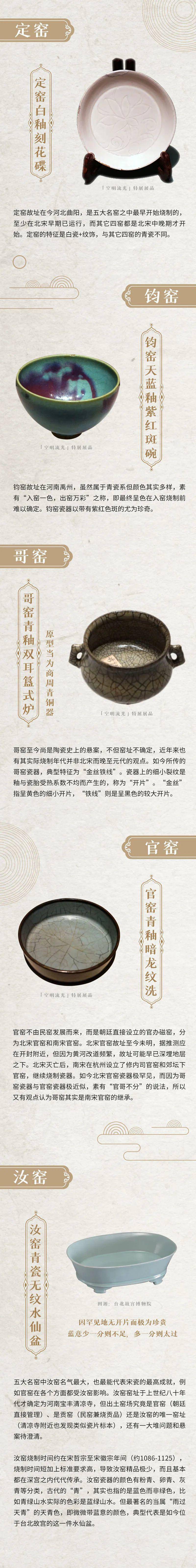

如今的宋代五大名窑汝、官、哥、钧、定均属官窑系统,但多数也是从民窑发展而来。

五大名窑的说法始于明朝,一直流传至今。但近年来科技鉴定的最新成果加陶瓷考古研究证明,“五大名窑”更多是说法沿袭而非严格的考古概念或学术表述,例如如今多有认为所传哥窑瓷器其实大多属元代制品、而钧窑更有可能晚至明朝永乐宣德时期。但收藏家往往拒绝以上说法,因为一旦属实,现有的哥窑钧窑瓷器价值难免下跌。

虽然还有太多迷雾待澄清,但宋代官窑瓷器的大致特征是可以确定的:样式简约、基本不尚纹饰、形制上宁小勿大、釉色几乎都为素雅单色。

从上至下分别为汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑瓷器。(“空明流光”展品)

这种美学特征,跟宋代的民窑和宋代之后的瓷器,可谓大相径庭。

民窑瓷器:工巧备至

民窑跟官窑的最大区别,最简单理解就是官窑出产艺术品、而民窑生产商品。既然意在促销,那广大民众喜闻乐见什么样的瓷器、就出产什么样的瓷器。

宋代著名的民窑以长江为界,北方是定窑、钧窑、磁州窑和耀州窑,南方是饶州窑、龙泉窑、建窑和吉州窑。

如果简单来概括,民窑瓷器相比官窑瓷器的特征就是:喜装饰。

民窑定窑的代表作,即是为人所熟知的白瓷孩儿枕。磁州窑的装饰手段多达数十种,大致是动刀刻、动笔画和双管齐下三类方式,把文字例如“忍”搬上瓷器也是磁州窑的特色。耀州窑则专注用刀,素有“刀刀见泥”之称。

磁州窑白地黑花梅瓶。白底黑花是磁州窑的典型特色。(“空明流光”展品)

耀州窑青釉刻花牡丹纹梅瓶,花瓣上的细纹明显可见。(“空明流光”展品)

龙泉窑出产青瓷,风格更偏向于官窑;福建的建窑以黑瓷闻名,主要用于饮茶,因宋人饮茶与如今始自明朝的饮茶方式不同;吉州窑可视作南方的磁州窑,但刻画比北方的更精细。

但民窑中地位最重要的,还是称为饶州窑的景德镇窑。

景德镇原名昌南镇,于1004年改元景德的宋真宗尤其喜欢昌南镇的瓷器,让昌南镇在贡品上标注“景德”字样,于是昌南镇就变成了景德镇。

景德镇的最大优势在于它出产高岭土,按比例混合后可成为最顶级的瓷土,这一天然优势令它自宋代以来就成为瓷器重地。有一种观点甚至认为,因瓷器而得名的中国“China”,即是“昌南”的音译而生。

景德镇窑青白釉剔刻折枝荷叶莲花纹鼎式炉。(“空明流光”展品)

宋代景德镇主要出产青白瓷,一种集青瓷白瓷之长、外观近似玉器的瓷器。但宋代之后,景德镇却因为另一种瓷器而声名大噪:青花瓷。

青花瓷的产生的根本原因,是宋朝被元朝取代。元人尚白,不待见传统宋代官窑的天青色或青绿色审美,所以白瓷大行其道。

更重要的是蒙古人打通了从中国到欧洲的大陆通道,嗜好蓝色的波斯人来到景德镇,要求定制白底蓝花的瓷器,青花瓷就此诞生。

元青花“鬼谷下山”大罐。2005年7月于伦敦拍卖时创下2.3亿人民币的纪录,依当日牌价可买两吨黄金。(图源:佳士得)

周杰伦歌里唱的“素胚勾勒出青花”和“天青色等烟雨”,其实颜色前者是蓝、后者是青绿略偏蓝完全不同。即便元朝被明朝取代,青花瓷却长盛不衰。真正让中国的瓷器扬名世界的,更多是青花瓷而非传统青瓷白瓷的功绩。

从宋元到明清,制瓷工艺一直在进步。明朝中晚期,彩色瓷器已相当普遍,“斗彩”是这一时期的典型代表。

2014年4月27日,刘益谦在成都讲述他花2.8亿港币拍下的斗彩鸡缸杯。(王勤 摄)

明亡清兴,康雍乾三代是瓷器的又一盛世。雍正的审美造诣最高,仿制的宋代官窑瓷器质量也最高。乾隆则以农家乐审美闻名,一生乐此不疲地在珍稀书画的留白处题字、汝窑瓷器的底部作诗,如同以随处便溺来宣示占有的土狗。

自宋代民窑至明清瓷器,大致是跟宋代官窑瓷器相反的风格占主流:形制多样、色彩斑斓、工巧备至。简单一句话,如果同在一个房间里,第一时间跃入眼帘的应该不会是汝窑瓷器。

故宫博物院藏汝窑天青釉洗。(“空明流光”展品)

法国吉美博物馆藏清乾隆粉彩“万花不露地”瓶,瓷器上不留一点白。(图源:Guimet Museum)

简言之,宋代官窑瓷器的美学风格其实在宋代之后便已实际中断,并未被民窑瓷器和后世瓷器所沿袭。虽然视觉风格上的差异一目了然,但要是稍微深究就会发现:分辨风格容易,定义美却极难。

宋瓷之美:光而不耀

宋代扬文抑武,以文治而非武功名世,北宋帝王深受文人阶层影响。虽然自商周以来的贵族门阀已在唐末彻底灭亡,但他们的审美观念却薪火相传,在宋代乃至之后的文士阶层中传承。

宋徽宗虽然是导致北宋亡国的昏君,但艺术审美观却是历代帝王中一流中的超一流,这种审美观在瓷器上表现出的中心思想是:素朴。

故宫博物院藏汝窑天青釉碗,造型与最常见的碗无异。目前所见传世宋代汝窑碗仅有两件,另一件为英国伦敦大维德基金会收藏。(图源:故宫博物院)

《庄子·山木》里写工匠北宫奢铸钟,原则即为“既雕且琢,复归于朴”:无论人力如何雕琢,最终的结果要归于自然质朴,人为做作的痕迹越淡就越高明。

时代虽然不同,但崇尚自然的美学观却长久未改。明代园林学家计成所著《园冶》的开篇第一句,便是“虽由人作,宛自天开。”

以汝窑为代表的宋代官窑瓷器,大体就是这种素朴美学的杰作。形制上大多是盆、碟、碗、洗(文具),没有太多奇异的造型,南宋的官窑模仿商周青铜礼器,也是因为渡江之后原物缺失不得已以烧瓷代替。至于后代体积越来越大能装人的瓷器,更是没法入宋徽宗法眼。

故宫博物院藏汝窑天青釉鹦鹉形香炉盖钮。跟现代人的欣赏趣味不同,这一件是汝窑中极少见的动物造型瓷器,物以稀为贵本应极受追捧,但历代以来受关注度远不及其它汝窑瓷器,造型特异于其艺术价值可能不增反减。(“空明流光”展品)

至于天青色可能并非始自汝窑,而是如今既无实物也无窑址仅存记载的柴窑。清人朱琰《陶说》记载:

柴世宗时烧者,故曰柴窑。相传当日请瓷器式,世宗批其状曰:“雨过天青云破处,者般颜色作将来。”

者,即“这”。传说中后周世宗柴荣对于配色的要求,到了一百多年后北宋快灭亡时的宋徽宗手里才告大成。欧阳修在《归田录》里写“谁见柴窑色?天青雨过时。汝窑磁较似,官局造无私”,既然没有几个人见过柴窑瓷器的颜色,那汝窑的天青色就是最接近的了。

汝窑天青釉圆洗。外底中心镌刻“乙”字,一般认为是入藏清代宫廷后所刻。(图源:故宫博物院)

汝窑对颜色的要求,不仅是追求特殊的天青色,更关键的是要淡雅蕴藉、不能炫目。南宋人叶寘在《坦斋笔衡》里记载,“本朝以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青瓷器。”

芒与其解释为“芒刺”,不如解释为“光芒”更符合实际,因为即便民窑的瓷器要解决芒刺也不为难。白瓷在当时尚属贵族阶层多有的奢侈品,民间难得一用,但帝王还是觉得颜色太刺目太显眼,“不堪用”。

景德镇窑青白釉砚滴。瓷器的美学风格,有时是制作或持有者对于生活和世界的态度体现。(“空明流光”展品)

金代长治窑红绿彩牡丹纹碗。(“空明流光”展品)

不追求五彩缤纷和纹饰花样,也是刻意的美学追求而非受限于当时的制作工艺。唐代的长沙窑和邛窑都已有色彩艳丽的瓷器,也就是说宋徽宗不求绚丽多姿非不能也、实不为也。作为九五之尊,如果他想要繁复多饰的瓷器,不费吹灰之力。

简言之,以汝窑为代表的宋代官窑瓷器追求的是这样一种风格:表面平平无奇、丝毫不引人注目,绝不想第一时间引来喝彩,只有在识者的眼中才光芒四射。如果以这种简约美学为尚,那后代的许多瓷器大多都会显得俗不可耐。

清康熙青花万“寿”字大尊,景德镇烧制,“寿”字从明代时的一百个增加到了一万个。(图源:故宫博物院)

比如明初的曹昭就在《格古要论》中评价:“有青花及五色花者,且俗甚。”背后隐藏的对“俗”的定义,除了嫌金人元人缺乏文化修养之外,大致是越只求满足感官愉悦或谄媚迎合、离俗就越近。

审美在小众大众之间的差异是客观存在的。大众往往趋向于鲜亮的颜色,对配色数量也是多多益善。以苹果手机为例,乔布斯生前的Iphone只有黑色银白两种配色,他去世两年后就出现了土豪金,如今配色更多达二十余种,个人喜好最终让位于促销。

当瓷器不是艺术品而是商品时,走向大众喜闻乐见的另一端其实事所必然,不是每个人都跟宋徽宗一样,对特定的这种美学风青眼有加——而商品必须争取大多数。

清咸丰霁红釉瓷碗。与宋代相比,清代烧制各种颜色釉已轻而易举,但瓷器的艺术价值并不简单依据制瓷工艺又或年代而定。(成都博物馆展品)

判定美需要一定的标准,而最难的就是标准:貌似高端,可能是不接地气的自以为是;貌似陈俗,也可能是披褐怀玉的经典。大,可能是气势恢宏也可能是大而无当;小,可能是气宇狭窄也可能是一叶一世界。

简约,可能是真正的驭繁为简也可能只是单调呆板;繁复,可能是毫无必要的炫技卖弄,也可能是月映万川的似繁实简。

自然中除了雨过天青,还有牡丹初绽的粉、落日熔金的黄、青翠欲滴的绿、残阳似血的红,更不乏彩虹或禽鸟的异彩纷呈,没有哪一种颜色天然就比其他颜色高人一等。

所以美不仅因人而异,同时还因时因地而异。如果美能简单地用样式简约、颜色素雅来定义,那美的判断标准就容易多了,而早在史前时期即已存在的彩陶又怎么算?

国家博物馆藏仰韶文化人面鱼纹彩陶盆。单色或彩色并非判定器物艺术价值的简单标准。(图源:国家博物馆)

其实瓷器既有天然去雕饰的清水芙蓉之美,也有错彩镂金的华彩生动之美,难在一双有识见、能品鉴、去浮取精、去伪存真的慧眼。精品和俗器之间的差别往往并非判若云泥,而只在毫厘一线之间。

虽然美难定义、趣味无争论,但官窑瓷器作为宋代文明象征的淡雅之美,以及其低调沉着、光而不耀、因简洁而力蕴其中的签名式风格,也实在令人印象深刻。

随着科技的发展、后代仿制的工艺越来越精湛,但无论再怎么仿得乱真,后世仿器也没有宋人原创的坦荡意味,倒是常见鹦鹉学舌的山寨气。

汝窑天青釉椭圆形水仙盆,世存的第七件汝窑水仙盆。(“空明流光”展品)

清雍正仿汝釉长方花盆。雍正时的仿宋瓷器,已属宋代以后仿宋瓷器中的精品。(“空明流光”展品)

更有观点如马未都认为,“宋代之后的陶瓷美学中,没有哲学因素的存在了”,而这正是宋瓷至今难以企及的原因。

汝窑天青釉葵花形茶盏托。易碎的瓷器能流传至今实属不易,千年前宫廷的日用品如今早已成为博物馆中的艺术品。(“空明流光”展品)

瓷器至今仍是生活中不可或缺的日用品,日日触碰,时时相见。(成都博物馆展品)

既是日用品又是艺术品的瓷器,或许不仅仅只有实用和欣赏价值。瓷器的颜色决定于金属元素的含量,例如青瓷含铁量越多越黑反之就越白;瓷釉的主要成分是草木灰;瓷胎的形成必须水和瓷土;瓷器的烧制更需要窑炉烈火……

作为集金、木、水、火、土五行于一体的器物,瓷器在古人眼中的意味,也许远远超出今人追捧的所谓美学。隐藏在样式和釉色之下的神秘,或者才是决定瓷器如何被造就的关键。

文丨启凌 制图丨霜亦