女兵是绿色军营里一道靓丽的风景,也是我军旅生涯一段最美好的经历,今天要说的就是那段有趣、有料、有感动、有故事的青春记忆……

1、入伍当兵

1971年2月,新兵训练结束后,我被分到师后勤部汽车修理营制配三连,当时老连队的番号是中国人民解放军5751部队14中队53分队。后改为89201部队14中队53分队。

老连队在光化县(就是今天的老河口市)城西南角,营房建在一道挺高的防洪堤坝上的马路边,一条宽阔的汉江从堤坝下流过。这是连队大门口,上面安了个像天安门似的城门楼,两边的土城墙,不知是哪个朝代留下的,连队就地取材,成了营区的围墙,挺有时代感。

我们这批兵到来之前,三连已经有一个70年的女兵班了。这批女兵个头差不多,长得都挺好看,大部分是兵部大院的铁二代。

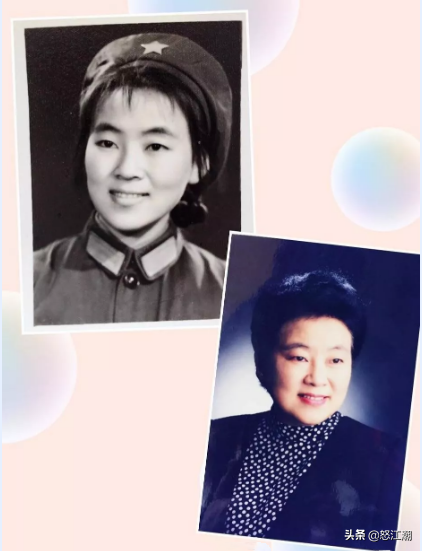

班长叫白淑清,(71年调走)人很腼腆,白里透红的肤色让我羡慕,走路时头老是低着还向一边歪,后来听说,男兵给她起了个外号叫“6点过5分”。

白淑清班长

还有在我们新兵连当班长的王翠霞和李明,她们也在这儿;看过70年代的日本电影女明星山口百惠之后,总觉得王翠霞班长长得和她挺像姐儿俩,都是那么的淑女清纯甜美迷人;瞧李明班长那双眼睛,炯炯有神,她还是个才女呢,肚子里揣满了诗,还写有一手好字。

那个严京平,长得多像阿尔巴尼亚的洋娃娃;乍一看肖翠萍,还以为是电影英雄儿女里的王芳呢;赵伟英那双眼皮的大眼睛异常的灵动有神;带着一副眼镜的李友佳,口才特别好,晚上睡不着的时候,我们就求她讲故事:《一双绣花鞋》、《爱甩辫子的姑娘》一天一小段,可受欢迎啦。

牛亚菊个子最高,脚上的解放鞋,不知咋的,洗了以后两头翘翘得像两只小船;李萍、李兰萍,从名字上看,像姐妹俩似的,而且俩人都很喜像,未语先笑,总是流露一副稚气未脱的笑模样;许崇伟,和她的名字一样,伟岸挺拔;潘奕星,含蓄清雅灵动。呀呀呀,不说了,让人羡慕不够嫉妒有余但绝不恨。

刚到连队不几天,连里安排我们去车工车间参观,走进车间,头一眼看到的就是这批女兵,她们好像变了一个人,穿着油腻腻的工作服,正在认真地工作着。

一位老兵给我们介绍工作流程:看图纸、往车床上安装工件、选择安装刀具、走刀车削、卡尺测量精度,这些都是每天要做的工序,是不能有半点含糊的⋯正说着,只见一个女兵弯下腰,两手握起一个大的工件,往怀里一抱,憋足一口气,鼓起肚子,顺势就搬上来了,哇,我差点喊出来,头一回看到女兵们这样熟练地操作,头一回看到这些油光锃亮的机器,心里痒痒的,就想着啥时候也能像她们一样该多好呢。

我们这批女兵,个头参差不齐,高的近一米八,矮的不到一米六,年龄最小的14岁,最大的有20岁,有的是学生,有的是下乡知青,性格开朗活泼好动,我们来之后,一下子给女兵排增添了许多活跃气氛。工种分配也是多种多样,有开磨床、铣床、刨床的,有做钳工的,有干木模的,有搞钢铁化验的,大个子宋洁被安排操控龙门刨床。

由于多了我们这些女兵,三连比一、二连多了一个排,所以就有了女兵13、14、15班。(随着女兵逐渐退伍减员之后,略有更改),这是四排长朵丽英,她是从师医院调来当我们女兵排排长的。

朵丽英

这是我们副排长田江民。

田江民

13班班长:李明,副班长:潘奕星,战士:高军、高玉玲、李兰平、许崇伟、徐敏、严京平、余剑、朱建伟。

14班班长:王翠霞,副班长:宋洁,战士:陈平、高艳霞、李爱平、李平、李友佳、刘江、刘彦、刘吉英、牛亚菊。

15班班长:赵伟英,副班长:张援朝,战士:丁梅荣、何建农、焦彩文、米新华、殷苏玉、肖翠萍、赵亚彬、郑祝梅。

下面这张图是女兵们洗漱的地方,左边那个是13班宿舍的一扇窗户。

女兵们住的宿舍是一个小独院,左边两间13、15班挨着连部,右边一间14班靠着三排钳工车间,和一台冲床作邻居,小院门冲着连队的大门,后边是片菜地,墙根紧靠着一个大粪坑,墙身是干打垒的,屋顶是石棉瓦的,遇到晴天的晚上,从墙和屋顶的夹缝里,可以数上几个小星星,如果赶上三排冲床加班,”咣当!咣当!”的声音伴随着我们,好一阵子才能入睡。大门是一个木框夹草席定做的,开关都挺费劲,起着摆设的作用。

有一次半夜连队紧急集合,一个女兵在黑暗里伸手抓起背包带,可那背包带"噌"的一下从手中溜跑了,一声尖叫后,这才缓过神,原来是条小蛇,如果不是紧急集合,这条小蛇会陪伴这个女兵一同入梦。

到了夏季尤其是伏天,这里面就像蒸桑拿,一觉醒来,凉席上就是一个人印。湖北的冬天也格外冷,屋里生个小煤炉子取暖,也起不了太大作用。可就在这么个小院里,这么个小屋内,女兵们的笑声、歌声和打闹声时常不断!

13、14班宿舍墙身后面的一片菜地,上面架着一个小桥,女兵们常常站在这小桥上的喇叭下,静听广播电台播放刘心武的长篇小说巜爱情的位置》。

到老连队后,过的第一个节日是三八妇女节。”妇女节”?我们才多大呀,就过妇女节了,不过,连里给我们放了一天假,对于这种特殊优待,我们很高兴,尤其是午饭,我们比男兵还多了一道好吃的肉菜,看到男兵们眼馋的样子,我们好得意。这一天,关着小破门的小院里非常热闹,有看书的、有打扑克的、有下棋的、有给爸妈写信的、有拉二胡的、有跳橡皮筋的……俨然是一群女孩子。

是的,那时的我们虽然穿上了军装,但还不完全像个军人,严格地说,我们那时只是一群穿了军装的女孩,有时也会做出让人脸红的事。

记得一次我和刘彦、李爱平溜到汉江对面,无意中走进一片槡树林里,树上挂满了熟透了的桑椹,我们三边摘边吃,边笑边闹,蹦蹦跳跳穿梭在这片紫色的海洋里, 快乐无比,我们和小鸟打招呼,和桑树说话,和槡椹逗乐,像女王似的在林中为所欲为。突然一声吼:”哪个?在那里做么子呀?!”。

接着一阵急匆匆的脚步冲我们而来,”快跑!”刘彦边说边跑,我和李爱平紧跟其后,三人发疯似的一路狂奔到江边,江上的轮渡刚刚起程,没辙。再回头一看,哪有什么人影呀,我们三人像泻了气的皮球,一下子瘫坐在江边的土地上,三人气喘吁吁几乎同时举起手指着对方,”哈哈哈……”对方就是镜子,你看我,我看她,每人都一样,满嘴一色的紫,都是桑椹惹的祸。回到连队,谁也不敢开口说话,悄悄地捧起一本书,低头装蒜,还好没人注意到我们。

汉江边驻着一个舟桥连,他们经常演练搭浮桥,这不,刚刚搭好的桥边,迎来了英姿飒爽的女兵,持枪抢镜头。

那时候,汉江水质良好,江边的水清澈见底。汉江边,曾留下许多女兵的足迹、身影与甜蜜。

一次,还是我和刘彦、李爱平三人溜到江边看舟桥连架浮桥,忽然发现从江的上游飘来一片片白花花的东西,近了仔细一看原来是刚死不久的鱼,上游不知在干啥,把这些大大小小的鱼炸得死的死,晕的晕。

我们三个颇有兴趣地捞了一条又一条,正在兴头上,听到文书一声喊:李爱平、刘彦、刘吉英马上回连部去。糟了,接下来我们被连长狠训了一顿。”连长刚才说啥了?”,”光想那些鱼了,谁知道他说啥了。”事后说起来,哈哈哈,一阵大笑,原来那天我们三谁也没带耳朵去连部。

一次,连长带男兵和女兵打了一场篮球,连长不知被谁绊了一跤,摔了个大马爬,等他起来,白色的背心上只有鼓起的肚腩那印了个大灰圈圈,全连上下一片轰笑,我心里那叫个解气!

胖连长叫李仲友,云南人,瞧,这是他在连部门口前照的,还是蛮神气的哟!

当兵一年后,就想着第二年当老兵,谁知72年偏就没招兵,愣是让我们多当了一年新兵。第二年春节一过,连长就说了,过几天连队将要迎来一批新兵,哈哈,终于要当老兵啦,看大家这么高兴,朵排长建议,每个女兵给新兵准备一个见面礼,经过讨论,大家觉得做个针线包最有意义。

为了做好针线包,女兵们充分发挥想象力,绞尽脑汁,就想着把它做到极致。没有布,我们就用自己的旧军装,或者用自己的小手帕,记得我做的针线包,是用一块长方形加三角形的布料做面,里面再缝上三个正方形的布,每个正方形三边缝在长方形布料上,留下一边,就是三个小囗袋,然后折三折,在三角形处缝按扣时,因用力过猛,针一下子扎到左手中指的指尖上,一滴血珠,染在了即将做好的针线包上,这可怎么办呢,忽然,脑子有了灵感,用红线绣个五角星,不就齐了吗,嘿嘿,看着自己缝制的那个针线包,自我感觉良好,毕竟是自己一针一线缝制而成的,所以特有成就感。

我们做的针线包

其他女兵做的也是五花八门,有卷筒式的,有口袋式的,有圆形的,有方形的,别说,还真耐看,个个都是艺术品。在迎接新兵大会上,连队隆重地举行了赠送仪式,看新兵们一个个神态庄严地向连长行个军礼后,用双手从连长手中接过针线包的时候,我的心还真有些小激动呢。送战友一个小小针线包,看起来很平常,但当过兵的人都知道,这传承的是,人民军队艰苦奋斗的优良传统!体现的是,战友之间质朴无暇的纯真友情!

2、工作生产

我们连队是个工厂性质的连队,有车、铣、刨、磨、镗、冲床,钳工、电工、锻造工、电焊、木模、炼钢、翻砂、热处理,冷热加工都有,各类 工种齐全。

这是车工车间,老兵肖翠平认真地教新兵车工技术

铣工车间,潘奕星认真操作多么的专注

周总理说过,铁道兵是工程部队性质,无论平时、战时、都是执行工程任务,除了修铁路外,还可以担任修建公路、机场、码头的任务,每年工作220天。

所以,我们一年除冬夏两季的短期军训外,绝大部分时间就是生产、加工汽车零部件。每天早操后,列队吃早饭,接下来换工作服,到各自的车间工作,午饭午休后,又是换工作服,上各自的车间工作,晚饭后,各班组织学习或全连集中学习或看电影等等集体活动,接下来,息灯,睡觉。日复一日,年复一年。

这是电焊车间外工地施工现场

我到老连队不久,就和李爱平、刘彦一起分配到了化验室。当时化验室就罗炳成一位老兵,从他那张国字脸上炯炯有神的眼光中,我看到了他的喜悦,在之后的工作中,他不耐其烦地教我们如何操作,我体会到了他的良苦用心,他是真诚地愿意,把他所有的技术都传授给我们。

我和李爱平一起认真工作着

最初,我并不理解,而且对他近似残酷的方式感到不爽,比如,单手摇三角烧杯,这个最基础的动作,他要求我们,右手持玻璃三角烧抔,10几厘米的杯口,对准试管滴嘴,摇晃时,杯口既要平稳,还不能离开滳嘴下滴范围且又不能触碰滴嘴,杯里的液体既要沿杯底旋转,又不能溅出,左手控制滴管开关,使滴管里的试剂,一小滴一小滴的滴入烧杯内,直至满足测试要求。

单就这一项,我们反复练了无数次,练得我手腕生痛。他对工作环境卫生,要求十分苛刻,苛刻到了我以为他有洁癖。尤其是对微量元素分析天平,不能有一丝灰尘,也难怪,化验来样测试,都是以毫克微克来计算的。化验室酸性试剂多,师傅要求分析中所用的酸、氢氧化铵和过氧化氢等液体试剂,不仅要标明浓度,还要在名称后括号内写明其比重。在师傅严格的教导下,我们很快撑握了基本操作,也都能在工作中独当一面了。

退伍后,也曾为了保留本行,坐等了多半年时间,可不知为什么,那年钢厂不接收退伍兵,无奈之下,选择去了省第四劳改总队,那是个汽车制造厂,好在有个小小化验室,暂且保住了老本行。

成家后,家住城东,我工作地在城北,上下班路上的辛苦着实让我感到无比疲惫,不久,省法院招人,我凭一纸好字,进了和丈夫对门的这个机关,一直干到退休。虽然改了行,但师傅处事认真,对人直率的品德,一直影响着我。感谢在我世界观初成时,巧遇罗炳成师傅!

3、军事训练

1974年夏季,女兵军服变更,由原来的有檐帽改为无檐帽,夏装改为裙服。戴惯了有檐帽,改戴无檐的,怎么戴怎么别扭,怎么看怎么像个做面包的大师傳,还有那个裙子,穿上后露着大半截腿,又没有丝袜,脚上再配上个布鞋,很不顺眼,正当我们还没有足够的勇气穿戴出去时,连里传来要求女兵着新式军服集合的命令,连首长们真够可以的,让女兵们集体亮相⋯⋯

那天,全连男兵们的眼珠子就像聚光灯似的,一起射向女兵队伍,而我们女兵呢,大都涨红着脸,低着头,怎么站怎么别扭。

连首长们很重视每年一度的实弹演习,在这之前,非常严格地集训我们女兵,就怕在实弹演练中出故障。

不曾想,还是在一次投手榴弹的演练中出了差错。

记得那天,秋高气爽,蓝蓝的天空上飘着一丝丝白云。我们全连列队来到实弹演练现场。这是一块长方形,四周环山的小开阔地,小山顶上红旗随风飘扬,显得生机勃勃。掩体修在东边,地面上向西依次画着10米、20米、30米、40米的白线条。

当天的实弹考核,由罗开朝指导员指挥坐阵,一排长苏全体、女兵排朵排长、文书和一位湖南兵,分别负责发放手榴弹、查报和记录投弹成绩。

苏排长把掩体修整了一下,让"战壕"变得宽敞一些,几箱手榴弹整整齐齐摆放在战壕的左边,文书马永兴在战壕的右前方土埂上挖了一个壁洞,挺帅的一个小伙子折叠式的曲坐在狭窄的壁洞里,把自己保护起来,记录簿放在大腿上。朵排长站在文书前面。

我们在南边山上待命,轮到我们班了,我就趴在山头上,这样可以看到下面的情况,心里想着快该叫到我了,只见我前面的那个女兵,她接过苏排长递过来的手榴弹,拧开后盖,小心翼翼地把牵引环套在右手的小拇指上,手榴弹的正确握姿应当为:四指卷握,小指弯曲于木柄末端,拇指压于食指或拇指与食指相接,这位女兵许是想投的远一点,把手榴弹的未端移到中指和无名指之间了,当听到投掷口令后,她右臂使劲往后一抡,还没等抡起来,手榴弹不知何故,被她甩落在了身后,拉了弦的手榴弹,发疯似的”呲呲呲”冒着白烟,在地面上旋转,我的心一下子提到嗓子眼。

这时,只见苏排长迅速将罗指导员和这位女兵拽到战壕后面,而朵排长还呆呆的楞在那里,就在同一个时间里,那个湖南兵从战壕里纵身一跃,伸手去抓地上那枚冒着烟的手榴弹,因为它是旋转的,第一次没抓着,第二次才抓着,他顺势迅速往前投,”轰”的一声,这枚手榴弹没等落地,就在前方的空中爆炸了,一次流血事件在一瞬间,被这个湖南兵制止了,他叫王梅春,是湖南邵阳籍68年入伍的老兵。每每回忆,脑海中就像过电影似的,一幕一幕清晰地凸显在眼前。

回来以后,大家都以为连里会给他报请大功的,可最终只给他立了个三等功。不知为啥,不久,他就被紧急安排退伍回湖南了。

如果当时手榴弹在他手上爆炸,如果他当时壮烈了,那么一定会给他冠予英雄称号,如果当时他不跳出掩体,不去完成那一系列的举动,与他没有一点责任,他也不会有任何危险,但平平常常的他却这样去做了,而且事后也没有一点炫耀的意思,还是那样的平平常常,还是那样的一般般,可他在我心中在大家的心中,形象变得很高大,我挺敬重他,至今难以忘怀。

赵伟英也不知在哪里弄个手枪,要知道当年我们是没有手枪射击科目的。伟英说,这是她参加师后勤部射击比赛时,不知谁给照的,在比赛中她拿了个第一名,后又参加师射击比赛,又拿了个第二名。棒棒的!

赵伟英在用手枪射击

还有李友佳,更是厉害,不知从哪弄个轻机枪,正在连射。

经过层层选拔,刘彦参加了铁道兵运动会,在射击比赛中获得铁道兵半自动步枪第一名的好成绩,后来由兵部挑选出来,在石家庄铁道兵学院进行了为期半年的参赛训练。训练非常苦,之后,她代表铁道兵一名半自动步枪射击运动员,参加了1975年5月11~25日在北京举行的第三届解放军运动会。为三连、为铁一师、为铁道兵争了光!

女兵中,有各种特长的很多,比如米新华、李友佳的乒乓球,宋杰、郑祝梅的蓝球,肖翠萍的羽毛球,她们分别代表三连参加过比赛。

连里也常组织一些趣味娱乐比赛,记得一次春节扑克大赛,经过几番角逐淘汰,我排徐敏、余剑闯入决赛,在众多战友们的围观呐喊期待中,天助好运,她俩最终得冠!

一般过了"五一"劳动节,光化的气温就会陡然升高,在干热风的炙烤下,麦子很快就成熟了,城边随处可见黄的麦秸秆,饱满的麦穗在风里摇曳着身姿,渲染着夏的火辣。麦子抢收也就在这时开始了。

那个时候没有联合收割机,收麦全靠人工操作。五月的天,像猴子脸一样,说变就变,要赶在雨季之前把麦子收回仓,必须抓紧时间抢收。每年这时,连里会组织大家,到城乡结合部的地方帮助老乡们抢收麦子。

这是一项非常累的任务。女兵们和男兵们一起头顶烈日,在麦田里比赛,每个人的脸上、鼻孔里、耳朵里全是麦叶上扬起的尘土,汗水流过,都成了花猫脸,麦芒划得胳膊上左一条右一条的血印,但为了赶时间,大家全然不顾,依旧一镰一镰地割、一步一步地向前挪,老乡们看了直夸,当兵的干活就是卖力,割得真快!

等收工回来之后,个个累的蹲下腿疼、弯下腰痛,连饭都不愿意吃,有的像中暑一样直呕吐。

在连队吃了不少苦,最让人难忘的是每年三伏天的那几天军训。湖北的伏天闷热,不活动都一身汗,可我们还要穿上军装,头顶火辣辣的骄阳,脚踏滚烫烫的大地,操练着非常枯燥的立定,稍息,向左转,向右转,向后转,齐步走,正步走,跑步走……

一天下来,嗓子冒烟头发蒙,军装湿了干,干了湿,白花花的汗碱大圈小圈画了一后背。但我们知道,训练就意味着疲劳、痛苦、枯燥、烦闷,我们更知道,自己已经是个兵了,为了红五星红领章,为了拥有军人钢铁般的意志,必须得坚持练下去。功夫不负有心人,在一次营部组织的队列表演比赛中,我们女兵排队列表演取得了第一名的好成绩。

到了野营拉练目的地,朵排长不顾一路疲倦,在休息间隙,还组织女兵们学习党的第十次代表大会文件。

朵排长在组织大家学习文件

还有另一种难忘的苦就是站夜岗。连队分生活区和工作区,夜岗是大门一个固定岗,工作区一个固定岗,再一个是流动岗。我最怕站工作区的那个固定岗,那么大个厂区,就你自己一人站在那里,心里别提多紧张了。

我们的朵排长就常常被站夜岗的女兵叫醒。记得有一天凌晨四点多,有位站岗的女兵急匆匆地跑回女兵排,把正在熟睡的她叫醒,说连队大门向左转的城墙上有情况,(连队这个城墙,是旧县城留下来的一段土城墙,墙高近二米,墙宽四米左右,因长年无人照料,城墙上长满了杂草和一些小树),像是有人从那翻墙而过,可一会又不见了踪影。

朵排长赶紧穿上衣服,跟着这位女兵去查看,结果也没看到什么,排长就回来了,这位女兵换岗时,把这个情况交给下一班岗,这一班岗的女兵非常紧张,就又回来叫醒朵排长,那天夜幕下的营区,黑漆漆的,黑得只看到营房的轮廓,静悄悄地,静得只听见两人急促的呼吸,突然有一个黑影掠过眼帘,她们两人心里直发毛,屏住呼吸,端起手中枪,猫着腰,目不转睛死死盯着那个身影,一会那个身影又消失不见了。

在极度紧张状态下,朵排长一直握着上了子弹的五四手枪,却没让女兵步枪子弹上膛,她怕她的战士枪走了火!她陪站岗的女兵一直颤颤惊惊到了天亮,后来才知道,原来是一位职工师傅起夜没去厕所,直接爬上城墙方便去了。你说这叫什么事,把朵排长和我们的女兵折腾的!总之,这个夜岗,实在是让我们女兵站得好痛苦,那一小时,真的是好难熬好难熬呀!

4、军营趣事

经期的女人是不易做剧烈运动的,可这时的女兵们照样得齐步走、盖房子、当小工、和泥、搬砖、卸车、站岗,赶上啥就干啥。男兵们干的活我们全干,男兵们干不好的活我们也能把它干好。谁让我们要强呢,结果很多女兵来例假时,都落了个肚子坠胀、腰疼痛的毛病。

在工作中,也时常出现一些小故障,车工车间常常有飞溅的钢屑,跳到女兵的脸上胳膊上手上留下痕迹。记得有一次,刘彦在车工车间观看车工操作时,一块车红的钢屑突然飞溅到她的一只眼睛的上眼皮上,等把它扒掉时,上眼皮那块已经被烫的红肿起泡,等过几天掉痂后,呵呵,单眼皮变成了双眼皮,我开玩笑说,再把那只也烫了吧,上哪找这免费美容。

她连连摇头:别介,我可不想再遭罪。铣工车间,一位女兵在铣螺旋棒时,突然脚底一滑,一只手的食指正巧落在铣刀上,半个指甲盖的部分被削掉,鲜血直流,十指连心呀!高艳霞,当时如果再深一点,就够评伤残等级啦,是不是?

其乐融融的女兵排

一天傍晚,刚吃过晚饭,女兵们在小院里,有的看书,有的洗衣服,都在忙着做自己的事情。突然听到一声吼:"四排长,派人出来卸车啦"。原来是值班排长站在女兵小院门口喊着。"哦,知道了"。"女兵们,运货的车来了,轮咱们排去卸,谁跟我一起去呀?""我去""我也去"好几个刚洗完澡回来的女兵也争先恐后地向排长报名。

排长说:"不用争,一班去5个人就可以,去多了也使不上劲。"这次是卸煤炭,满满的一卡车黑色煤炭,要把它卸在工地上,十几个女兵扛着铁锹,来到卡车前,有几个女兵麻利地爬上车厢,打开后车厢挡板,一锹一锹往下铲,其他几个女兵在车下,把铲下车的煤炭装在筐里,抬到翻砂班车间里。黑乎乎的煤炭粉沫直往鼻孔里钻,往脸上贴,等卸完车,女兵们个个像个黑包公。

"四排长,派你的兵⋯"这种声音隔段时间就会来一次。"四排长,派你的兵去杀鸡啦"

这不,值班排长又喊起来了。每年八一建军节前,连里为了给大家改善生活,,就让司务长买来不少的活鸡,各排就得派人去帮厨。"知道了""哇,这活也让我们去"女兵虽然十万个不情愿,可也不能不去呀,只好硬着头皮奔赴杀鸡现场。各排都派来了"屠夫",那个血腥场面真是让我们望而却步。

那次是我第一次被派去干这个差事,当我抓起一只鸡,用刀往鸡脖子一划,一松手,这只鸡拍打着翅膀,歪着脖子滴着血,连跑带颠地乱转起来。

一个男兵赶紧跑过去,抓起这鸡补了一刀,才算了事,之后说了一句,"过来,学着点",只见他从铁笼子里抓起一只鸡,左手抓着两个鸡翅膀,右手把鸡头往两个翅膀中央一放递到左手上,然后在鸡脖子上"噌噌噌"拔掉一些毛,再拿起刀往那一划,把鸡竖起来,鸡血立马流了出来,等不流血了,把鸡头往一侧翅膀下一别,"看到了吗,就这么简单",噢,好麻利呀,我有点傻了,"别站着不动呀,那么多鸡还等着处理呢。",有啥呀,不就这两下子嘛,怂包咱可不当,瞧好吧,我学着他的样子,一只,二只,三只⋯练起来!完成任务回到宿舍,半天才缓过神来,瞅着还带着腥味的双手,妈呀,这还是我的吗!

光阴荏苒,几十年过去。那个激情燃烧的岁月,那段绿色的青春记忆,已经融入我的生命,每每想起,真是既感慨又自豪……

END