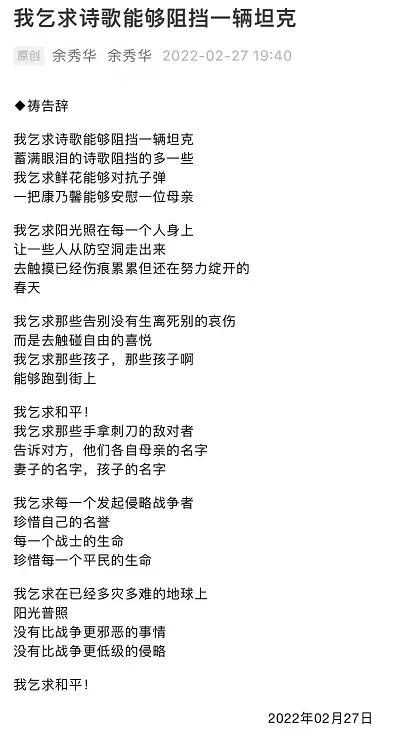

“我乞求诗歌能够阻挡一辆坦克

蓄满眼泪的诗歌阻挡的多一些

我乞求鲜花能够对抗子弹

一把康乃馨能够安慰一位母亲

“我乞求阳光照在每一个人身上

让一些人从防空洞走出来

去触摸已经伤痕累累

但还在努力绽开的春天

“我乞求那些告别没有生离死别的哀伤

而是去触碰自由的喜悦

我乞求那些孩子,那些孩子啊

能够跑到街上

……”

在众多诗人名家于锁链女面前,或者于俄乌对战这样的大事件面前失声的时候,此刻站出来的,居然是一些无名诗者,或者是余秀华这样备受争议的诗家,这就是国内诗坛的现况。而余秀华的这首《祷告辞》,又会让多少名家汗颜。

他们要么写不出来,要么不愿意写出来。

此所谓,“我来,我看,我思,但我不写。”

“人类的悲欢并不相同,我只觉得他们吵闹。”这段出自《而已集》的话语,许多诗人耳熟能详,他们不知道鲁迅也是在指责他们以前的“吵闹”,和现时的沉默吗?鲁迅早就悲哀地意识到,许多只能“逢场作诗”“吟风弄月”的所谓名家,不过沉溺与自己有关的人生而已,他们对更广大的危难和暴行无动于衷,不闻不问。无论“大人物”,还是“小人物”,个个都不敢睁大眼睛,放出胆量,拿出声音。正是如此的人物多了,才轮得到一个余秀华出来,随意吟诵一首作品,于是就壁立千仞,于是就光芒四射。

已经过世的王小波谈及“思维的乐趣”,核心强调的就是“我”的在场,“思想”的在场,这种在场,这种与外在世界的“共情”,必然体现在体认自己的价值和责任:

“忽然之间心底涌起强烈的渴望,前所未有:我要爱,要生活,把眼前的一世当作一百世一样。这里的道理很明白:我思故我在,既然我存在,就不能装作不存在。无论如何,我要为自己负起责任。”

“不能装作不存在”,对诗人而言,这是指责,更是劝勉。“无论如何,我要为自己负起责任”,对诗人而言,如此体认,这也算是“为诗歌负起责任”。

如果诗人不能像余秀华一样,“为诗歌负起责任”,而是逃逸诗歌现场,无法实现与纷纷扰扰的外部世界的“共情”,在王小波看来,这相当于自己剥夺了自我的生命,“我害怕这样生活下去,衰老下去。在我看来,这是比死亡更可怕的事。”

“不,我并非在异域他邦,

也不是在别人的羽翼下躲藏,——

我当时是和我的人民一起,

处在我的人民不幸而在的地方。”

(阿赫玛托娃《安魂曲》节选)

余秀华的可贵之处,就在于她能够保持与外部世界的共情,和更多的苦难者站在一起,拒绝蝇营狗苟的沉默,与一切“比死亡更可怕的事情”。正是这样的表现,才让她“凌驾”于众多诗人之上,成为近期中国诗坛少有的一个亮点。

“雪山啊

只有在仰望你时,那沉重奶桶

压向大地的佝偻的身影

才能重新挺直——”

(阿信《雪山谣》)

“多年来我保持着观察落日的习惯。”这是诗人阿信《落日研究》一诗中的首句。在他看来,诗就像日常和身边的一件什物,等待着一只手穿过岁月,将其轻轻拾起,或者唤醒。 诗人不仅仅是人和自然之间的“和事佬”,诗人有必要把他从“雪山”或者“血山”,或者人世间探知的更多秘密,告诉他人。

普天之下的所谓诗人们,有必要向阿信,尤其向余秀华,讨教把“佝偻的身影”“重新挺直”的方式和做法。