多年以前那个萧瑟的早晨,当衣衫寒酸的莫言受尽生活的凌辱时,他不会想到,自己有一天会衣着体面地走出国门,向全世界宣读来自中国高密东北乡的故事。

2012年秋天,他带着一个被称为“诺贝尔文学奖”的殊荣,回到属于自己的生活。他还是在大城市里买不起房子,还是醉心于写作,还是经常想起故去的母亲。

今年,莫言66岁了,获得诺贝尔文学奖9年之后,他在朋友的田地里,欢快地学会了驾驶收割机;他开了公众号,跟年轻的朋友分享生活的琐事,用不说教、不愤怒的文字,向互联网世界,分享自己心中的世界。

与其说,获得诺贝尔文学奖是莫言的荣幸,不如说,莫言的出现是诺贝尔文学奖的荣幸。

这个不乏傲慢偏狭的世界终于发现,古老的东方土地竟埋藏着那么多故事。当上天决定向全世界宣读这些故事时,莫言被选中作为代言人。而对他影响最大的母亲,无法共享这个令人扬眉吐气的时刻。

这位伟大的母亲,在那个饥寒交迫的年代,曾把一年才能吃一次的饺子,端给一个陌生的乞丐。

积善之家,必有余庆。

莫言的出现,是莫言家族的幸,是汉语言文学的幸,是中华民族的幸。

可是,在这份幸运到来之前,我们又曾遭遇过多少的不幸。

如今的莫言,不用再饿着肚子,就着如豆的昏暗油灯读书了,车水马龙和万家灯火,早已照亮了那片高粱地。耳顺之年的莫言,也早已熨平苦难,眉目舒展。

“冰箱前不久坏过一次,后来被我老婆敲了一棍子又好了”——莫言在近期的公众号文章中说道。

1985年,莫言在《白狗秋千架》中第一次提到“高密东北乡”。

彼时,他写这片土地闷热、贫穷、荒僻,蔓草荒烟的样子,和他记忆中的故乡如出一辙。

上世纪六十年代,中国出现了“吃的问题”,粮食极度短缺,人们饥不择食,就是在此时,莫言对这个世界有了记忆。莫言是在饥饿中长大的,童年时他最清晰的记忆,来源于和姐姐抢饭吃。

当时,奶奶会不定期地“赏赐”给孩子们一片发霉的红薯干。每次莫言都觉得姐姐手中的分量更足,于是他便伸手夺走别人的,然后看着大哭的姐姐不知所措。

在食不果腹的年岁里,母亲时常会将一种叫“七七毛”的野菜炒熟端上桌。菜上有毛刺,嚼起来扎嘴,咽下去扎胃,吃饭变成了一件很痛苦的事情。

长此以往,每当吃饭时莫言都会坐在桌子前大哭,他咽不下野菜,又对饥饿无比恐惧。

所以,莫言对粮食始终抱有崇拜之情,如今在超市路过米粮专区时,他仍会停下脚步,仔细闻一闻粮食的味道,那都是他儿时不曾拥有的幸福。

莫言童年照(左)

如今再回忆起那段岁月,唯一能与莫言的痛苦记忆抗衡的,唯有十五、六岁时,那次十分罕见的吃肉经历。当时村里正在低价贩卖肉质并不新鲜的“米粒猪”,得到消息的莫言跑回家央求父亲买肉,却遭到拒绝。

“贪贱吃穷人”,父亲说,便宜的东西买多了,照样会把人买穷。听了这话莫言放声大哭,没有办法,父亲只能买来十几斤肉,让孩子们放开肚皮吃了一把。

莫言与父母

人性经不起考验,善与恶是不同场景的产物,它们都与自身利益相关。

就像莫言在抢夺红薯叶时,没有想过姐姐会因此挨饿;在吵嚷着吃“米粒猪”时,他也没有在意父亲口袋里的钱,是否足以支付肉钱。

在食不果腹的年岁里,人是物质化的“人”, 亲情沦为食物的牺牲品,那些围绕饭桌展开的,悲哀的、无奈的,甚至是血淋淋的真实事件将人的底线暴露无遗。

“不幸的童年是作家的摇篮”,上天借此给予了莫言解释人性与欲望的天赋。

饭桌之外,学校同样会让莫言哭泣。

作为班级里年纪最小的学生,莫言是穿着开裆裤走进校园的。“生来丑陋的相貌”和不算合群的性格,时常让他成为同学取笑的对象,一直到小学5年级,周遭的讥笑声才戛然而止——那一年,莫言辍学了。

十年动荡期间,莫言一夜从“学生”变成“农民”。因为年幼体弱,干不了重活,他被家人安排到荒草滩上放牧牛羊。荒滩上空无一人,百无聊赖时,他开始尝试和一切能看到的东西对话。

躺在天边懒洋洋的云、伫立在一旁静静生长的树、低头专心吃草的牛羊、快速飞过头顶的鸟儿……他努力与万物交流,可万物始终以沉默对答。

久而久之,莫言产生了幻想,他相信万物皆有灵,只是自己还没有找到和其沟通的方式。他开始对未知世界好奇,恐惧,也随之而来。

传言莫言所出生的村庄,也是蒲松龄的故乡。

几百年前,他在那里写下了《聊斋》;几百年后,莫言的亲人、邻居,又在这片土地上留下了新的鬼怪传说。

在粮食问题最严峻的那几年,莫言所在的村庄最多一天内有18人死亡,奇闻诡谈开始大肆在田野中爬行,更多时候则漂浮在莫言的耳边。进入夏日,闲来无事的人们喜欢在傍晚坐在屋前闲话家常。

谈话通常以当天的琐事开启,而后便莫名其妙地拐到鬼怪身上。莫言坐在一旁静静地听着,在故事里:

红色的狐狸会在男人面前变成美女蛊惑人心,路边的黄鼠狼会开口说话操纵吉凶,乌鸦飞过头顶暗示大祸临头;走在河边要加快脚步,因为月圆之夜会有“水鬼”上岸索命;

走夜路时听见有人唤自己的名字不能回头,否则会被孤魂野鬼拖到阴曹地府……

老人口中的灵异故事大多与当地的自然环境,家庭历史紧密联系在一起,这让莫言产生了强烈的现实感,他仿佛真的能看见另一个世界。

许多年后,这些都变成了莫言想象力的启蒙。

童年经历的孤独和恐惧幻化成千姿百态,在他写下的字里行间反转跳跃。它们不断追逐着莫言,推动着他将字排列组合,最终组建起一个名为“高密东北乡”乌托邦王国。

在这个王国里,钱是一张纸,爱像一场病,动物会说话,人都装哑巴。突然降临的喜怒哀乐,像一扇沉重的磨盘,轻易便可粉碎所有人;“装疯”像一块遮羞布,往脸上一蒙,所有丑事就一股脑被遮掩了。一人一个活法。

2012年,57岁的莫言获得诺贝尔文学奖,成为首个获得该奖项的中国籍作家。

发表获奖演讲时,他面对着200多名中外听众,在瑞典学院讲述了成长过程中“最痛苦”、“最深刻”、“最后悔”的事情。他说,在成为“讲故事的人”之前,他做了很久“听故事的人”。

莫言生命中的第一个理想,是做一名说书人。

年幼时,莫言时常会因为偷跑去集市听书,而忘记母亲分配的农活。

为此,母亲曾严厉地训斥过他,但发现儿子极喜欢听故事后,她又于心不忍,便不再说什么了。后来,莫言每逢集日都会从母亲那里领到一天“休息日”,白天他兴高采烈地跑去听书,晚上回到家里,再把故事讲给家人听。

莫言的记性极好,许多内容他听一遍就能烂熟于心。

起先,他只是简单地重复故事,而后便开始不断地添油加醋编造情节,有时甚至会改变故事的结局。说书人在集市上待了一段时间,便神秘地消失了。

在那个没有电影、电视,连收音机都没有的年代,听书给莫言带来了无穷的乐趣。如今,唯一的快乐没有了,莫言只能看“闲书”排解心中忧思。

当时,他听说同学的家里有一本绘有许多精美插图的《封神演义》,他想借来看看,但同学提出条件:想看书可以,但要到他家拉磨,拉十圈,看一页。

莫言答应了,他真的去同学家里拉了磨,用一上午的劳动力,换来了阅读半本《封神演义》的机会。

莫言在家乡与友人合照(右)

那天之后,莫言开始在村子里四处奔跑,听说谁家有书本,便用各种方式借来品读。

有一次,他得了一本名为《三家巷》的小说,书里讲述了诸多小儿女的纯真爱情。在当时,这类书籍被认为是“流氓极了”,理应扔到锅炉里烧掉。

大人越是嫌弃这本小说,莫言就越好奇。为了看这本“禁书”,他只得钻到牛棚里阅读,后来他揣着书进了课堂,在看到女主角区(ōu)桃在游行中被流弹打死时,他抱着小说放声大哭起来。

正在讲课的老师吓了一跳,赶忙问莫言怎么了。只见他抬起头,泪流满面地哭喊道:“区(qū)桃死了!”

这一年,莫言9岁。还不能分辨多音字“区”的读音,却提早感知到了爱情的遗憾与刻骨铭心。

几十年后,莫言第一次去到广州,忽然想起了让他念念不忘的区桃——在《三家巷》里,她就生活在旧广州城里。

他天真地问,这里真的有像书里那样的女子吗?

朋友答:有,但是“区桃们”白天睡觉,夜晚才出来活动。

读书在让莫言饱尝精神食粮的同时,偶尔也会带来一些肉体上的疼痛。

莫言的二哥也是个书迷,经常可以借到一些“稀有典籍”。某日莫言发现二哥将一本小说藏进了猪圈里,他偷偷去寻,却意外撞到墙上的马蜂窝。

嗡的一声响,几十只马蜂蜇到脸上,奇痛难挨。但他顾不上痛,一心只想着抓紧把书读完,一直到眼睛肿得只剩下了一条缝,看不清字时,他才肯停下来。被马蜂群殴后,莫言又去读了《钢铁是怎样炼成的》。

晚上,母亲在灶前忙饭,一盏小油灯挂在门框上,被腾腾的烟雾缭绕着。

他个头矮,只能站在门槛上就着如豆的灯光看书。看得入神时,莫言忽然嗅到了一股极好闻的,类似烧烤的味道。

以为可以吃到烤肉的莫言抬起头,却发现被烧焦的竟是自己额前的头发!

通过各种办法,莫言看完了村里所有的书,“以为已经把天下的书都读完了”的他开始盘算,是不是有朝一日自己也会成为写书的人。

这个想法出现时,莫言从未踏出过高密一步。可因为听了很多故事,他仍觉自己已到过无穷的远方。阅读给了他坐在牛棚里端详世界的权利,他无需行万里路,就能见到日升日落,江河湖泊。

他看着它们,就像望着一潭深不见底的湖水。每到四下无人时,湖底就会翻涌出世间万物,他就这样拥有了一整个宇宙。

前排坐者为史铁生

后排从左至右:刘震云、莫言、余华、王宁、万琦

如果一定要去追溯莫言文学路的起点,这条路的尽头一定摆放着一碗热气腾腾的白面饺子。

少年时的莫言认识了一位在师范大学念书的学生。对方告诉莫言他在学校里认识了一位生活作风极其腐败的人。

有多腐败?一天三顿都吃饺子。

这话着实吓坏了莫言,在吃米、面尚且奢侈的年岁里,此人竟能天天吃饺子,这得什么样的家庭条件?

莫言赶忙问此人什么来头?大学生嘴角向下一撇,略显嫌弃地说此人是名作家。

那天,一个有关“作家”的梦想开始在莫言的心中生根发芽。

1976年,莫言到距离家乡300公里外的龙口当兵,进部队第一天,他便被选为新兵代表发表演讲。

新兵发言前是各个团、连领导说话,莫言见每一位演讲人,都会坐在一把红色高椅上,所以轮到自己上台时,他也毫不犹豫地坐在了上去。

下台后,他看见班长神情紧张,略显愤怒地坐在一旁,问及原因,对方告诉他:不该坐上那把椅子。就这样,莫言在毫不知情的情况下捅了一个天大的篓子。

为了弥补错误,他连夜写了一份检查,主题便是检讨“新兵不知好歹坐椅子”事件。

严格算来,这可能是莫言的“处女作”。

在当时,当兵寓意着吃上了“国家公粮”,而想保住这碗“粮食”的唯一办法,就是顺利“提干”。

为了拿稳这个“铁饭碗”,莫言成了连队里的积极分子。脏活累活他抢着干,再苦再难也未听见他抱怨一句,“无论做什么事都跑在最前头,心里想着千万要给家里争气”。

眼巴巴地盼了4年,终于熬到了考核关头,可人算不如天算,由于政策变动,相关制度出现了变化——莫言的“提干梦”,破碎了。时事如书籍,进入部队前,莫言的人生之书,虽被编撰得极为仓促,但总归是在被岁月翻阅着的。

可在1980年,上天好像突然放弃了撰写这本书的念头,有关莫言的一切都停了下来。

莫言(后排左一)与战友合影

提干失败后,莫言忽感回到了儿时,苦难时期围绕饭桌展开的恐惧,再次狰狞着攀上心头。

求生的本能激发了他的欲望,他比任何时候都渴望成功,而那碗在碗底写着“作家”二字的饺子,也在此时,被再次搬上了饭桌。

莫言(第一排左一)与战友合影

莫言开始没日没夜地写作。每写出一篇,便立马向各大报刊、杂志社投稿。

在那些稿件中,大部分会被原封不动地退回莫言手中,唯独《春夜雨霏霏》得到过发表的机会——这是莫言公开发表的第一篇小说。

好运开始降临了。

正在写作的莫言

《春夜雨霏霏》问世后一年,莫言顺利提干,而后又被送往干部进修班,开始专业学习写作。

1985年,解放军艺术学院开创文学系,创建人徐怀中对莫言在《民间音乐》中的表现大为赞赏,破格允许其参加文学系入学考试。参加考试那天,仅有小学文凭的莫言略感忐忑。

尽管许多问题他都曾在书中读到过答案,但当碰到“中国周围各个国家名字”一题时,他还是有些慌乱。题目的分值不低,很有可能影响录取结果,这可如何是好?无奈、焦急、不安,郁闷不堪的莫言向窗外,然后在走廊的墙壁上,看见了一幅巨大的世界地图。

冥冥之中,上天已为莫言的天命准备好了一切,包括过往的苦难,眼前的地图,明日的光环。

“有的人来到这世间就是为了写小说的”,没有什么能阻挡他,就像没有什么能阻挡莫言一样。

莫言旧照(最后一排,左二)

顺利入学军艺文学系后,莫言沉寂了很久。他专心上课,放肆写作,除了读书和创作,他近乎什么都不去想,不去做。

《山中,那十九座坟茔》流行那会儿,文学系曾专门为此开过一个座谈会。在诸多赞美与肯定声中,莫言发表言论“这根本不叫小说”,它更像是加长版的连队宣传板报。

在当时,《坟茔》的作者李存葆是学员中最有成就的代表,莫言则“查无此人”。

面对众人质疑,甚至是厌恶的表情,莫言开口道:“我能写出和他们不一样的”。

一周后,莫言拿着文章手稿找到了徐怀中。

生动而具有乡土气息的民间语言,和极具魔幻色彩的比喻意象完全颠覆了传统写作模式,徐怀中大为震惊。“创作者要有天马行空的狂气和雄风,无论在创作思想上,还是艺术风格上,都必须有点邪劲儿。”

那一天,徐怀中修改了文章的标题,并将文章发表在《中国作家》上,“大家都惊着了”。

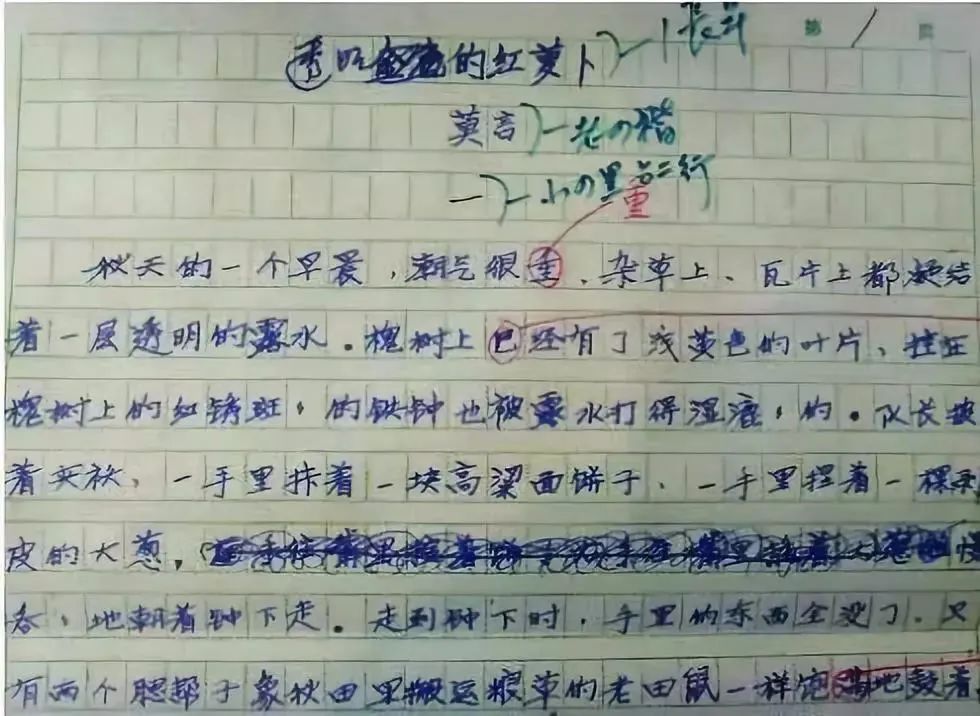

而这篇文章,便是莫言的成名作,《透明的红萝卜》。

《透明的红萝卜》手稿 依稀可见原名为《金色的红萝卜》

《透明的红萝卜》的诞生,让莫言这个满身锋芒的高密农民,三步两步就登上了文坛。此后,捏着莫言命运的大手再次挥毫,并越写越有力,越写越激奋。

笔尖触碰到纸发出火光,而后风随火生,亦助火势。

那时候,莫言觉得逝去的往事像源源不断的流水涌到他的嘴里,话语自动地跳出来,根本用不着费劲心思去寻章找句。

创作时的莫言

从前听到的故事追着莫言,排着队请求他将自己写成新的故事。

莫言记起了干农活时,大娘们讲过一段游击队员在河堤坝上勇斗“小日本”的故事。

像小时候听书一样,他用2个星期的时间将故事添油加醋地书写了一番,取名为《红高粱家族》。

不久后,这本书被一个名为张艺谋的年轻人看中,他花800元钱买走了小说的剧本改编权,并将其拍摄为电影《红高粱》。

电影《红高粱》工作照左起:巩俐、莫言、姜文、张艺谋

多年以后,他们分别成为:影后、诺贝尔文学奖得主、影帝、第五代导演领军人物

《天堂蒜薹之歌》《十三步》《食草家族》《生死疲劳》《蛙》……莫言将用耳朵阅读来的零散故事,不断地拆解、装饰、组合,而后再拼凑成另一个故事。

莫言家乡的红高粱

做医生的姑姑、执拗的父亲、慈祥的母亲、甚至是口无遮拦的“大头娃娃”和牵着毛驴路过家门口的老头,这些人后来都成了莫言小说里的主角。

彼时的他好似在种一棵树,幼小的树苗在他的笔下不断生长。它的根部向下延伸,在一片名为“高密东北乡”的土地上越扎越深,而枝叶又不断向上,枝繁叶茂。

仔细看,那树上挂着的,不单有果实,还有莫言日思夜想的白面饺子,以及曾陪他走过无数苦难岁月的月光、星斗、河流与牛羊、白狗。

莫言终于成了讲故事的人。

电影《红高粱》剧照

有人将莫言的小说风格归结为“幻觉与现实的结合体”。

的确,莫言笔下的人和事始终带着绮丽的光晕。他擅长比喻和想象,但在写起“母亲”这一角色时,他始终带着悲伤与怜悯,这是一种完全的写实。莫言之所以能成为如今的“莫言”,全部都是因为母亲。

他自小便爱耍贫嘴,所以母亲日日叮嘱他要少说话。为了记住长辈的谆谆教诲,他将笔名写为“莫言”,而提笔写下的第一篇文章就是《母亲》。

因为种种原因,文章未能发表,也许是为了弥补心中的遗憾,在发表诺贝尔文学奖获奖演讲时,他用了很大的篇幅去追忆母亲——

一个生于1922年,卒于1994年,给予了他无限爱意与力量的普通妇人。

莫言发表诺贝尔文学奖演讲

莫言记忆中的母亲,是苦难与温柔的结合体。

她不识字,但对识字的人十分敬重,舍得拿出全部积蓄满足儿子读书的愿望,也从不嘲笑孩子的文学梦。

她生来贫穷却不贪财,当得知儿子卖白菜时多收了老人一毛钱,她会流着泪和孩子说:“儿子,你让娘丢了脸。”

她天生柔弱却很坚强,即使病痛让她“每一秒都在受苦”,她仍能抚着儿子的头说:“孩子你放心,尽管我活着没有一点乐趣,但只要阎王爷不叫我,我是不会去的。”

她受尽欺凌却始终善良,哪怕是在面对变老的“昔日仇人”时,她也能云淡风轻地和愤怒的儿子说:“那个打我的人,与这个老人,并不是一个人。”

她是莫言此生最感谢也最思念的人,可她已永远离开了他。

为纪念母亲,他写下小说《丰乳肥臀》。

因为名字太过露骨,他一度被众人耻笑甚至辱骂。麻烦不断,可莫言不改,他执意认为若有人能读完它,就一定可以知道:

《丰乳肥臀》本无关艳俗的故事,这本就是一部女性苦难史,是那个时代所有女性无法选择的人生。

莫言父母

莫言的母亲去世后,骨灰被埋葬在村庄东边的桃园里。

2011年,一条铁路要从那儿穿过,坟墓不得不被迁移到距离村子更远的地方。

彼时,棺木已经腐朽,母亲的骨殖已与泥土混为一体,莫言静静地看着,而后象征性地挖起一些泥土,移到新的墓穴里。他想,母亲理应成为了大地的一部分。也就是从那一时刻开始,莫言心中的“高密东北乡”又多了另一层含义。

很久之前,那里只是他出生与度过童年的地方,是所有苦难与恐惧的来源地。

可当最爱的人埋葬于此,那里就成了莫言最思念的故乡,一个他最想要回去的地方。

莫言与母亲

成为作家后,莫言每次感到无助与疲惫时,都会回到家乡高密住上一段时间。他在那里写作,也从那里汲取灵感和安全感。

1990年前后,自认已经写不出任何语句的莫言回到家乡,只住了几个月,脑海中就蹦出了《酒国》,凭此他扬名海外。

这是莫言为数不多“无从下笔”的时刻,而同样的情况再次出现时,时间已来到了2012年。

莫言曾说,如果你恨极了一名作家,那就诅咒他会获得诺贝尔文学奖。

说这话时,他万万想不到,这个“诅咒”会降临到自己的身上。

获奖消息传开时,莫言正在高密老家写作。

他听说文学爱好者跑进书店将他的作品抢购一空,许多媒体记者也找上他,只为争取一个“独家专访”的机会。

“乱七八糟的事情都来了”,莫言躲在家乡不敢出门。

为了寻求安宁,他换了手机号码,只允许极少数人能联系到他。他不看电视,也不上网,整日里只忙着陪小孙女玩闹,偶尔会到户外溜达一会儿。

从1955年至今,家乡发生了很多变化。原本年轻的人有的走了,有的老了,有的已去了另一个世界。田间野地多了一些现代化机器,好奇心极强的他也去体验了一下开联合收割机的快乐。

机器轰轰作响,压过一人高的玉米秸秆,看着获取的粮食,莫言感慨:那些面朝黄土背朝天,付出很多却收获很少的日子,终究是一去不复返了。可有些人、有些事,莫言无比怀念。

在刚刚捧回诺贝尔文学奖时,莫言曾接受过《面对面》的访问。

面对问题:“您幸福吗?”

莫言回答:“我不知道。”

对于他来讲,幸福是无忧无虑地写作与生活,可如今,突如其来的名利与关注让他倍感焦虑。

极为纠结时,莫言再次回到了高密。

在等待风波过去的日子里,他极喜欢站在田野里。他看着远处,望见冬天追逐着秋天一路向北,季节奔跑的脚步幻化为风从耳边刮过,他仿佛能听见脚下的土地在说话:

趁着还有力气,就请尽力奔跑吧。

“因为你们早晚要回到这里的,即使人不回来,心也要回来。”