小编按:1985年,她的《女人》组诗震撼文坛,一骑绝尘。组诗从《独白》开始,”我,一个狂想,充满深渊的魅力/偶然被你诞生。泥土和天空/二者合一,你把我叫作女人/并强化了我的身体。”诗中很多句子流传甚广,比如,”以心为界,我想握住你的手/但在你的面前我的姿态就是一种惨败”,”我的眼睛像两个伤口痛苦地望着你”,”凡在母亲手上站过的人,终会因诞生而死去”……

翟永明不止是很多人心中“最优秀的当代中国女诗人”,也是中国最早的女性主义启蒙者之一。多年来,她一直是个旗帜鲜明的女性主义者。

翟永明,1955年生于四川成都,金牛座。作家、诗人、“白夜”创始人。著有诗集《女人》《在一切玫瑰之上》《称之为一切》《终于使我周转不灵》《十四首素歌》《行间距》等九种,诗文集《最委婉的词》,散文、文论集《纸上建筑》《坚韧的破碎之花》《正如你所看到的》《天赋如此》等。

最美女诗人翟永明:“束缚人自由的婚姻,我是不会要的。”

赵晓兰

人物简介

翟永明,被称为中国当代最优秀的女诗人。1955年生于四川成都,毕业于成都电子科技大学。1984年以《女人》组诗震撼文坛。1998年与友人在成都开“白夜”酒吧,同时潜心写作,并策划了一系列文学、艺术活动。

“假如不写诗,我也许会生活得更好,或者生活得了无生趣。但我永远也不会知道这个答案了,因为就像弗罗斯特(美国诗人)诗中所写的那样:林中有两条路,我走上了其中一条。因此我永远不知道那一条通往何处。”翟永明曾如此说道,她的人生也宿命般地同诗歌结合在了一起。

9月底,首届北京诗歌节,翟永明一出现,身边就不断有人簇拥。“你还是那么漂亮!”夸赞之声传来。1955年出生的她,今年60岁了,但你很难把“花甲”之类的词和她对应起来。

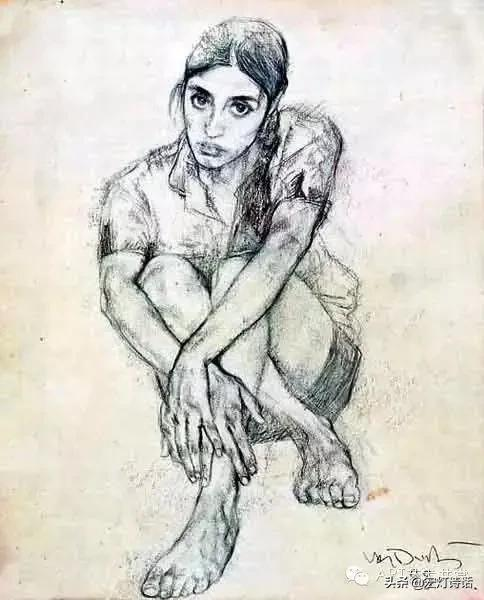

“美貌”对于翟永明来说并不新鲜。摄影师肖全镜头之下的她,深邃、端庄又忧郁;艺术家何多苓画笔之下,她睁着一双“像伤口一样的眼睛”,看起来惊惶而又迷离,像雾里看花、水中望月一般易碎的风景。

但她拒绝将美貌当标签。“当人们称你为‘美女作家’时,意味着你‘作家’的身份会大打折扣。我觉得这是个十足的贬义词。”她对《环球人物》记者说。头微仰,鼻梁有一个精致而骄傲的弧度。

从未留恋体制内的铁饭碗

诗歌节上,每一位诗人都要上台朗诵一首自己的作品。翟永明原先准备朗诵《在古代》,但临时改成了《给一位早逝的女孩》。这首诗是她写给早逝的女诗人马雁的。“我发现主办方请来的20多位诗人中,只有我一个女的。不知道为什么会这样,其实女诗人还是很多的。”她对记者说。当代诗坛本就寂寞,女诗人更是处于孤绝境地,念及此,她的女性意识一下子萌发了。

翟永明的作品中女性主义色彩一向浓厚。年少时,她身体早熟,心智却发育得很慢,带着少女与生俱来的对身体变化的敏感和羞涩,她总是小心翼翼,与外界多少有些疏离。她热爱阅读,上世纪70年代,她读到《简·爱》,为女性追求精神平等的努力所震撼。她还读陀思妥耶夫斯基的《被侮辱与被损害的》,一边读一边流着泪。

尽管沉浸在文学作品中,但在父母的期待之下,她大学还是学了激光专业。毕业后分配到成都一家物理研究院,待遇好、福利好,人生似乎有了保障。在别人看来前程似锦,在她而言,这个工作却形同鸡肋。

“那个时候特别压抑,单位是搞科研的,比较反感我写作,和家里人也因为工作的事情闹得不愉快。”内心渴望和外界环境产生强烈的冲突,反倒成为她写诗的动力。1984年她的《女人》组诗面世,用激烈的自白,向世人昭示了一个孤独、神秘、黑暗而又充满激情的女性世界,一下子获得了诗坛的高度关注。

翟永明《致敬弗里达》系列摄影作品

但矛盾却愈演愈烈。穿着“奇装异服”,和“不三不四”的人交往,还在外面赚稿费,翟永明不时被单位领导谈话。1986年底,她终于决定辞职,人人都觉得不可思议。“体制内那只铁饭碗,从来没有让我留恋过。”即便在最困难的时刻,她也这么说。

开酒吧的女诗人

也许是体会到了生存的艰难,在80年代令她扬名的《女人》《静安庄》等作品之后,翟永明诗歌创作中的热烈和激越慢慢退却,90年代她的诗歌转入一种平静的哀伤。漫漫的黑夜,诗人和甲虫、壁虎、蚂蚁等对话,无形中透着感伤和疲惫;她也从记忆中寻找温情,在《祖母的时光》《孩子的时光》里为精神寻根;《十四首素歌》《时间美人之歌》等诗作中,她继续着对女性命运的探讨。

1998年,翟永明与诗人钟鸣在老白夜酒吧

光靠文字是难以为生的。1998年,面对着成都玉林西路的一则招租广告,她突然灵感迸发,决定开一间自己的酒吧,并取了个心仪的名字“白夜”。

螺蛳壳里做道场,这个50多平方米的小空间,翟永明想把它打造成一个文化沙龙,一个自家客厅的延伸,用来维持生计之外,也能为朋友之间的欢酌聚会提供一个据点。

但这并不容易,诗人可以回避现实,但经营酒吧,工商税务、卫生防疫、派出所、街道办事处等琐碎杂事,不免接踵而来。周边灯红酒绿、声色犬马的商业酒吧也给它带来压力。酒吧一度经营不下去,此时的女诗人却咬牙坚持,“经营上的妥协,是为了在写作上获得自由。”她说。

翟永明塑造了白夜酒吧,白夜也在一定程度上塑造了她。“原来我是一个特别害羞的人,经常朋友让我上台讲话我一句话也讲不出来。”但多年来她为白夜策划主持了一系列活动,本来不善言谈的她也逐渐从容自如了起来。

2009年,成都宽窄巷子的新白夜开张。地方大了,除了举办诗歌朗诵会、读书沙龙、独立影展,翟永明还单辟了一个“艺廊”,不时为年轻艺术家做一些摄影展和绘画作品展。在翟永明和她的白夜周围,辐辏成一个庞大的文化部落,他们中有音乐人、电影人、艺术家、诗人……媒体和文艺青年们也宠爱白夜,它甚至成为了许多人心目中的文化地标。

优势只能源于生命本身

当记者问翟永明对婚姻的看法时,她坚定地说:“束缚人自由的婚姻,我是不会要的。”多情的女诗人自然没有少经历情感波折,她的情感往事,被记录在画家的画作里,也在摄影师的镜头中留下蛛丝马迹。

如今翟永明还是像候鸟一样,辗转于北京和成都两个城市。“成都闲散安逸,很适合诗人写作;北京人活得很忙很累,不过各种各样的文化活动和演出,我太喜欢了。”

她最近刚完成了长诗《随黄公望游富春山》,这组诗她断断续续写了4年,灵感源自一幅印刷精美的《富春山居图》长卷。诗中,她不断出入这幅古画,穿梭于古代和现代之间,将古典意向和现代景观结合在一起,实现了今与古的奇妙对话。

无论时代如何变迁,翟永明多年来从未中断写诗,也从未停止对诗歌形式上的探索和内容上的拓展。刚开始写作时,她的内心比较封闭。如今,她的目光转向外部社会,诗作从内容到用词,明显地更加贴近于时代。

2002年,她看到一则小女孩被拐卖到妓院的新闻,女孩的父亲辛酸地说:“我女儿那么小,怎么忍心伤害她?”看完这则新闻她特别揪心,写下了诗歌《雏妓》:“她12岁瘦小而且穿着肮脏/眼睛能装下一个世界/或者根本已装不下哪怕一滴眼泪……”“社会发生了这么大的变革,一个作家身处其中,如果还只关注自己的内心活动,那就太自恋了。”她说。

但她创作诗歌的原动力仍是敏锐地捕捉个人化的体验,区别于那种纯粹理性化的思考,她说:“我永远无法像男人那样,去获得后天的深刻,我的优势只能源于生命本身。”就如她在《潜水艇的悲伤》中所要表达的:尽管现实生活越来越浮躁,真正的写作就像潜水艇一样下潜到内心深处。她用诗歌捕捉的,不光是生命浮浅的表层,而是暗夜、海底最深处的那道亮光。

2015-10-06

永远的翟永明

韩东

我和翟永明是二十多年的朋友,和认识她的时候相比,翟姐变化不大。这并非是恭维之辞,她的魅力的确不是那种叫做“年轻”的东西,或许是“女人”吧?朱文曾说,翟永明做女人做出心得来了。我的说法则是,翟永明以其女人的心身接触到了某种纯粹或永恒。表述的确过于哲学了,但不如此不足以说明翟姐作为女人和诗人的特别之处。

翟姐的魅力人所尽知,不用我赘言。但她的魅力又是十分奇怪的。既非年轻靓丽,也非母性洋溢,更不是冰雪聪明或者强人强势。除此四种,一个女人如果还具有不容置疑的魅力,不说世所罕见,至少也是一个谜。它依仗的到底是什么呢?

我和翟姐的交往可谓平淡无奇,甚至于乏味。自打第六届“青春诗会”认识以后就开始了频繁的通信。那些信多半也写得很无聊。比如我让她去香港时帮我捎一个傻瓜相机。关于傻瓜相机,我们讨论了不下十个回合,如今想起来真像两个傻瓜似的。信的落款她总写“姑姑”。其实翟姐比我也大不了几岁,只是那时我年轻噢。既然年轻就必有老时。多年以后,一次与翟姐相聚,说起那些陈年往事,她竟然说我“老狗不忘千年屎”。曾几何时,我从一个毛孩子变成了“老狗”?翟姐却不存在这样的变化,风采依旧,甚至连体重也不增不减。

想当年,我们反复争论的还有一个主题。翟姐说我好斗、偏激、极端,我则认为她过于温和,甚至于没有好恶。时间证明我是错的,至少是低级的,反省和调整变得必比可少。反倒是她的“没有好恶”在时光的流水中越发显得有棱有角。愤世嫉俗容易,而不论断他人难啊。

不变的是性情,是这个人本身。在空间的范围内,翟姐是尤其好动的。后来她去了国外,花了数年的时间四处旅行。翟姐从不同的地点给我寄过明信片、照片,当然还有信。有一些地点是探险家才可能涉足的。给我的感觉是,翟姐在探索这个世界的边界。而我因为个人原因,曾有七年不出南京的经历。再次见面时,我说翟姐没变,她也说我十年如一日,以不变应万变。虽然都是夸赞之辞,但含义却是完全不同的。我在给翟姐的一首诗里曾这样说:一个深居简出的人/和一个浪迹四方的人 / 相熟相知。

给翟姐写诗的人应该不在少数。以她为模特画画的画家则属于大师级人物。曾有著名导演邀请翟姐饰演影片中的女主角,被她婉拒了。翟姐的照片还上过不少杂志的封面。作为杰出的女诗人,翟姐独领风骚更是长达二十年之久。她是否被宠坏了?如果换一个女人,那是一定的。可我从未见翟姐有过一丝一毫的得意之色,故作低调的谦逊更是没有。她还是那样子,一成不变。处于虚荣的风口浪尖而毫无虚荣,这就是翟姐。

这里,已经快接近翟姐魅力的核心了。在我看来,就是消极、被动。而消极、被动正如韦伊所言,是善的特征。翟姐本质的朴素、待人的亲切以及幽深的忧伤皆出于此吧?

去年十二月在香港中文大学,翟姐登台朗诵她的长诗《时间美人之歌》。我立刻就明白了,这首诗是关于时间和美人的,更是关于消极、被动以抵达永恒的。诗的内容、写诗的人以及朗诵者在一瞬间合二为一,所有的因素全部到位,我被震惊得目瞪口呆。诗歌竟然能达到这样的效果,这都是因为永远的翟永明。

2009-1-11

翟永明:人人都是表演家

陈娟

1990年,美国纽约苏荷一家书店,翟永明第一次遇到了“弗里达·卡洛”。

门口的书摊上,有一本关于这位墨西哥女画家的画册,里面有许多自画像,画上的女人眉毛连在一起,像展翅飞翔的海鸥,唇上还有一圈浅浅的毛。

她一下子就被迷住了,毫不犹豫买下画册,整个夏天都在翻,看不懂西班牙语,就连蒙带猜,了解弗里达的画作、生活和支离破碎的人生。

“我发现,这是我一直想要看到的女性艺术,以及我从未见过的、独特而又震撼我心灵的艺术形式。最重要的是:我在其中,发现了自己的影子。”

翟永明说,弗里达和她一样喜欢民族风格的盛装,美得轰轰烈烈,更重要的是弗里达的精神和意志——靠着一个残破的身体,把自己活成了一个有声有色的艺术家。

回国后,翟永明多次撰写文章和诗介绍弗里达。

3年前,为了参加一个手机摄影比赛,翟永明临时起意,把朋友化装成弗里达的样子,拍摄了一组照片,致敬弗里达,结果引起了摄影圈关注。

而《向弗里达致敬》系列中部分作品,目前正在上海明珠美术馆展出。

这次展览的名字叫“时间剧场:翟永明文学与摄影展”,将翟永明的摄影作品、手稿、著作、社会活动影像资料等一一展出,回顾她从成都出发的人生和艺术之旅。

“在今天,我们的生活已经变成了一个大的表演空间。不管我们是否愿意,人人都在各个社交频道上表演。我们的创作、生活、身体、面孔,无一不在互联网上留下痕迹。”

翟永明对《环球人物》记者说, “时间剧场”就是将纵向的时间变成了空间,把个人的点变成了时间的线:最终贯穿、编织、呈现出了一个新的观看方式。

这种新的观看方式,也呈现了一个新的翟永明。

1.

一张前卫的作家照

翟永明是一个敏感的被拍者。

拍照时,记者一直和她聊天,分散她的注意力,但镜头一对准她,她的脸上就多出一丝不自然,就像有人形容的那样,“像一只鹿,安静,又警觉”。

“我不喜欢被拍,喜欢拍别人。”直到镜头收起,翟永明才松了一口气。

肖全镜头下的翟永明

翟永明与摄影结缘于少年时代。

当时,她读初中,住在成都一个大杂院里,院里有位叔叔,热爱摄影,经常给孩子们拍照。一到周末,叔叔就领着院里四五个孩子,到人民公园或望江公园拍照。因为胶卷珍贵,每拍一张照片,都要摆布很久,看光线、选位置、设计造型、构图,“咔嚓”一声结束,就再不容改了。

在翟永明的记忆里,叔叔有一手绝活,他时不时会掏出各色纱巾,罩在镜头前,拍出的照片有一种朦胧美。

“现在看那时的照片,发现每张照片都咧着相同的口型,嘴角上提,微笑着。旁边也都一定有一盆梅花或菊花,我们或手扶梅枝,或轻拈菊花,作沉醉状。”翟永明说。

后来,她陆陆续续拍了不少 “摆拍”照,有务农的、有扛枪的,拍得多了,她渐渐熟悉了摄影,对这门艺术有了好奇心。

1980年,翟永明大学毕业,到西南技术物理研究所工作。工作之余,她开始写诗。

那一时期,她认识了成都摄影圈的大佬高原和吕玲珑。两人风格迥异:高原仙风道骨,是独行侠,爱拍人物;吕玲珑是彪形大汉,常和年轻人“混”在一起,爱拍自然。

吕玲珑家在南门,摄影圈的人总去那里聚会。翟永明住得不远,就常常跑去,听一帮人讨论艺术、摄影和诗歌,还经常参加他们的艺术展。她记得有一次,在锦江宾馆旁边的大街上,一条绳子拉在树上,照片就挂在绳子上,树下则堆放着一些青年作家的油画。

吕玲珑和高原拍照,与翟永明之前见到的摄影师不一样。他们拍人物,基本不摆拍。1983年的一天,高原拿着照相机去研究所找翟永明,她刚走出大门,高原“咔嚓”一声,按下快门。照片中,她由于畏光而皱起眉头。

1983年,高原拍摄的翟永明

1986年,她在安徽《诗歌报》上发表组诗《女人》和文章《黑夜的意识》,提供的作者照正是这张。

当时,诗和文章都引起轰动,照片也因风格前卫,引发争议,被说“不符合主流审美,太丑了”。

“我不以为然。我觉得高原拍的,才是‘作家’的照片。当时现代主义启蒙运动刚兴起,一种新的美学特征刚显现。众人不知,主流摄影那一套审美,对我,已是曾经沧海了。”

翟永明说,那张“吓人”的照片,展现的是自己真实的状态,“现实生活中,我内心七拱八翘,在工作和写作之间纠结,有些茫然,不知光明何在。让我笑,我都笑不出来”。

后来,《女人》组诗被认为是中国“女性诗歌”的发轫之作和代表作品,“用激烈的自白,向世人昭示了一个孤独、神秘、黑暗而又充满激情的女性世界”,有人说。

紧随她之后,唐亚平、陆忆敏、伊蕾等对女性意识做出进一步的表达和挖掘,掀起上世纪80年代女性诗歌的高潮。

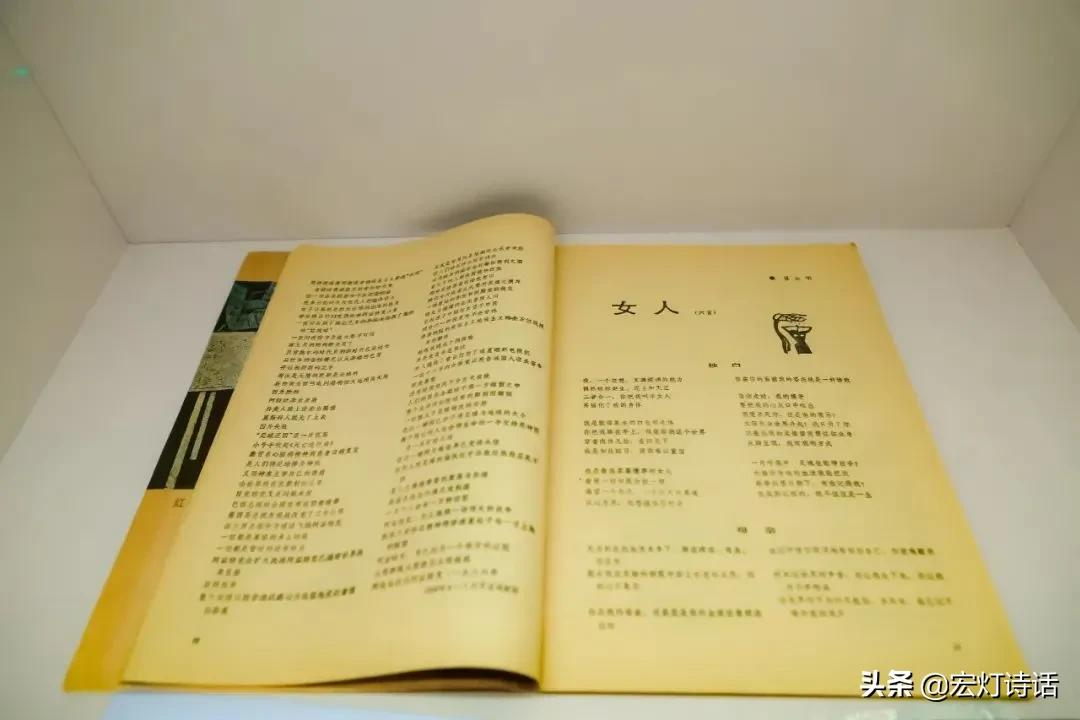

“时间剧场”展览的翟永明诗作,《女人》组诗1986年首发于《诗刊》

这一年,翟永明成名,从研究所辞职,成为自由撰稿人。

2.

随手拍,另一种文学表达

“那些与摄影家交往的经历,被拍的经历,多多少少影响了我之后的创作。”翟永明说。自那时起,她就爱上了摄影。

翟永明摄影作品

但直到2006年,朋友将淘汰的一台单反数码相机送给她,她才有意识地开始摄影创作。那一年,她去了一次新疆,去了一次墨西哥,用相机四处抓拍,捕捉到很多心动的瞬间。

在这次展览上,有一张红裙子女孩的照片,就是她在新疆喀什偶然拍到的。当时,她路过一个小村庄,看到一个女孩蹲在路边玩,女孩的眉毛引起了她的注意,“画得跟弗里达一模一样,两根眉毛连在一起,我当时就震惊了。”她举起相机,连拍了好几张,最后选了其中一张,并入《向弗里达致敬》系列。

翟永明拍摄的《喀什女孩》

翟永明去墨西哥算是一次“朝圣”。她去了著名的“蓝房子”,弗里达出生并度过一生的地方。

她还买回一件T恤和一件手工传统工艺品,上面都有她最喜欢的画作《两个弗里达》。画上,右边的女人穿着墨西哥传统服装,是被丈夫爱着的弗里达;左边的女人穿着维多利亚服装,是被抛弃的弗里达,“表达她的双重人格和矛盾心理”。

《两个弗里达》

2017年,翟永明拍摄致敬弗里达系列时,手工艺品成了道具。她找来诗人好友曲春华做模特,给她画上弗里达最著名的眉毛,穿上墨西哥传统服装,在自家阳台上用手机拍下几张照片。

最后,她拿起单反,对着镜子,拍了一张自己和曲春华在同一画面中的照片,重新演绎了“两个弗里达”。

《两个弗里达》

第二年的冬天,翟永明找到一个朋友的工作室,再次拍摄“弗里达”。那是一个废弃的庭院,当天雾气弥漫,院墙上爬满了枯萎的刺藤,墙外是树丛,残枝败叶,“有一种废墟的感觉”。

这一次,另一位好友汤巧巧扮演弗里达,她站在树丛里厚厚的枯叶上,站在长满绿菌的墙前,站在刺藤的怀抱里一一被翟永明拍了下来。

《向弗里达致敬》系列之一,诗人汤巧巧扮演弗里达

第二天,诗人蓝蓝打来电话,说自己做了一个奇怪的梦。在梦里,翟永明在墨西哥,戴着红头巾,站在一片稻田中。

“我当时觉得很神奇”,翟永明回忆说,后来她写了一首诗——弗里达系列作品的配诗《致蓝蓝:神奇的梦引起反响》:

“……两个弗里达 三个弗里达/紧蹙的眉毛连成飞鸟/熙熙攘攘 排空而来……她们站在犀利目光深耕过的梦境里/站在生死两个镜头的互相对视中/念道:我们都是弗里达……”

“为什么说我们都是弗里达?我想表达的是,女性身上都有一种弗里达的特质,自强、坚强,弗里达说过:‘我不画梦,我画我自己的现实。’”

翟永明说,她的摄影是自己对世界的疑问和思考。

与专业摄影师不同,翟永明的拍摄随意而散漫。她常常将镜头对准身边的朋友,捕捉他们不被注意的瞬间。

“这些时刻,往往是他们最松弛、最本真的时刻,我通过镜头一直看向他们的隐秘内心。”

(图片摄影:翟永明)

尹丽川

肖全

用抓拍的方式,翟永明记录下很多朋友的瞬间,如欧阳江河、芒克、西川、韩东、何多苓、肖全等。在这次展览中,还展出了她著名的摄影长卷《亲密的人中间》。

“时间剧场”展览现场,翟永明摄影长卷《亲密的人中间》

“亲密的人中间”,取自韩东诗歌里的一句。

2018年11月,双个展“韩东毛焰”在南京四方美术馆举办。一个诗人,一个画家,开幕那天,艺术圈、文学圈来了不少人,大家都相熟。作为参观者的翟永明,随手用手机拍下了这些“亲密的人”。

后来,她在手机上翻照片,突然想到了《韩熙载夜宴图》,于是就选了35张照片,将之冲洗,按照布展、开幕、晚宴的顺序,拼贴、装裱在一个带宣纸效果的相纸长卷上。长卷长约6米,中间有她自己手写的一些文字、诗句。

“这样一来,整组照片的内在逻辑就被串起来了,一个个瞬间成了流动的长河。”

翟永明认为,这种 “随手拍”式的游戏之作,也是关于当下时代的真实记忆和私人叙事,“这是另一种文学表达,也许可以视作‘文人摄影’”。

诗人芒克与北岛(翟永明摄)

3.

在艺术中拓展诗的边界

翟永明话不多,声音也不大,总给人一种疏离感,一如她诗中所写,“我一向有着不同寻常的平静”。

“我现在变了许多,搁从前,在年轻时,我是不会坐在这里接受采访的。”翟永明说。

年轻时,与她初相识的人,对她的第一印象大多是“神秘、美丽、羞涩,以及淡淡的一点忧伤”,“说话声音小,说完一句话便露出一个羞涩的微笑”。

何多苓画笔下的翟永明

更多的人认识她,是通过肖全的照片和画家何多苓的画。

何多苓画笔下的翟永明

在肖全的照片里,她眼神忧郁,看上去心事重重;在何多苓的画布上,她惊惶又迷人。

何多苓画笔下的翟永明

现在的翟永明,依然有些羞涩,但能感觉到她在尽力去交流,去诉说。

改变她的,很大程度上源于白夜酒吧。

1998年的冬天,翟永明路过离家很近的玉林西路,看到一家未开门的服装店门上贴着一张招租广告。她大约只考虑了一分钟,就从卷帘门上揭下了这则广告。那段日子,她一直思前想后,想找一个不用上班、又能养活自己的事。一个灵感告诉她:把这家服装店盘下来,开成一家书店酒吧。

后来,酒吧开张,取名“白夜”,源自陀思妥耶夫斯基的同名小说,以及她钟爱的电影《白夜逃亡》。

翟永明开酒吧的初衷是为了生计,但“生计”并没迫使她妥协、迎合市场,她坚持将白夜开成一个文化型酒吧。

她办诗歌朗诵、放纪录片、做新书发布,还办画展、影展。

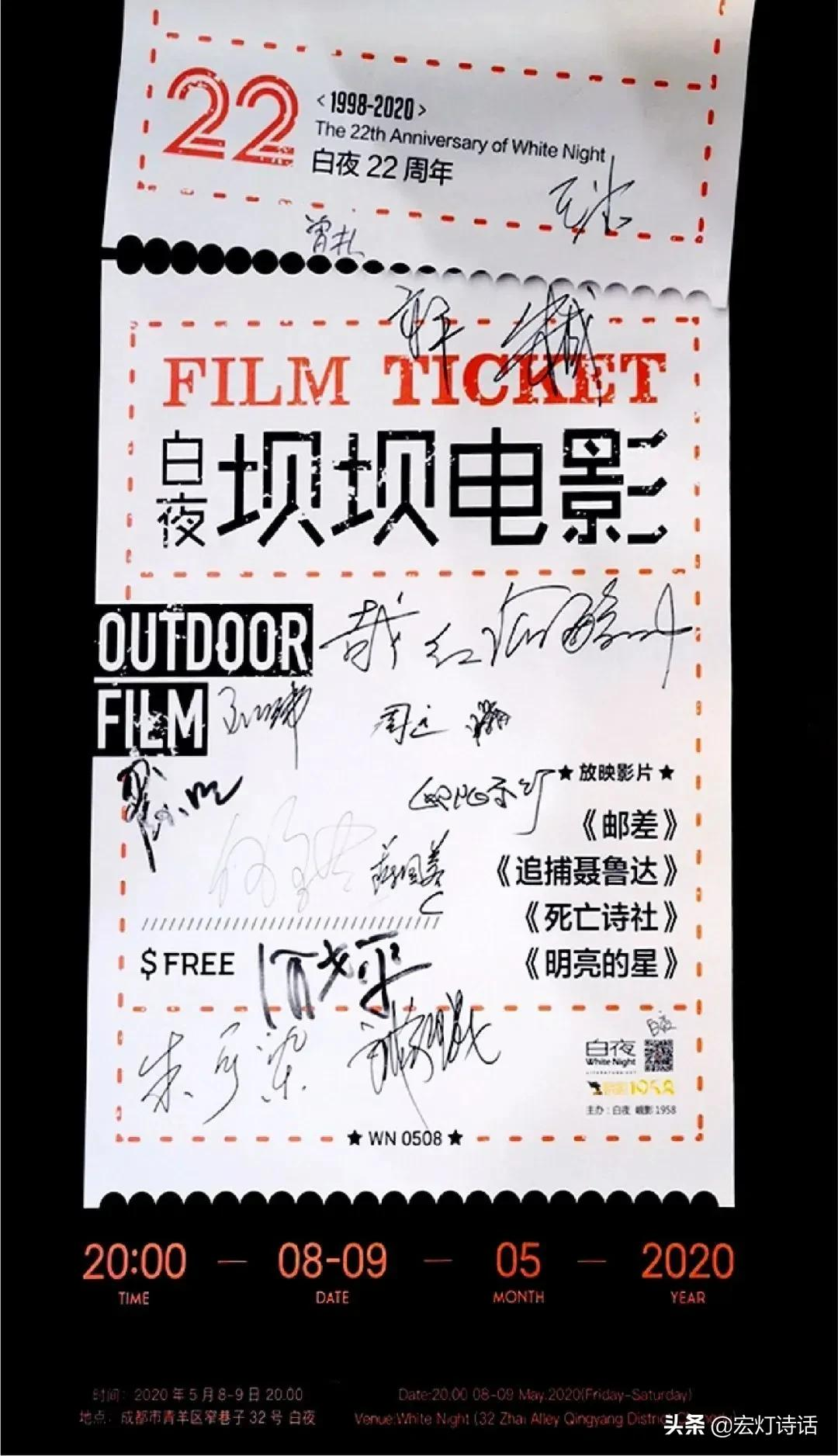

22年过去,在她和她的白夜周围,音乐人、电影人、艺术家、诗人,以及慕名而来的文艺爱好者,形成了一个庞大的文化部落,白夜成了成都著名的文化地标。

白夜22周年庆之坝坝电影特辑

白夜,也悄悄地改变了翟永明的性情。

她在那里和朋友聊天,偶尔客串主持人,有时趁着酒兴还会跳上一段舞。

“因为白夜,我有过那么多的朋友,认识和不认识的;因为白夜,我有了更多更丰富的人生经历,想要和不想要的;因为白夜,我开拓和延伸了我的写作,熟悉和陌生的;因为白夜,我活成了另一个人。”

近些年,翟永明辗转于北京和成都两个城市,像候鸟一样。但无论在哪里,她都随意地吸收着其他艺术领域的营养元素。音乐、戏剧、现代舞, “用它们来突破诗歌本身的界限,探索诗歌更广阔的空间”。

就在上个月,翟永明和现代舞团“陶身体剧场”进行了一场诗歌与舞蹈的完美表演。

她专门为陶冶的舞蹈《12时》创作了诗歌《关于云的12节诗》,在秦皇岛阿那亚海边,从日出到日暮的12小时里,12位舞者、12段独舞,不断循环登台。

每节诗歌均由翟永明朗诵,舞至最后一段,舞者缓缓下台,留下一个空荡荡的舞台,但诗歌还在继续,“无穷的动作,当生当灭,无穷的光影,如水如烟……”

如今,很难用一个身份去定义翟永明,诗人、摄影师、先锋艺术家,抑或是跨界创作者?

她自己倒不在意,“我很随性,不介意有各种各样的身份。但最重要的一点,我绝不会放弃诗人的身份。”

翟永明说,她做各种跨界,摄影、戏剧、舞蹈还是其他,都与诗歌、诗意有关。

“诗人是一种气质,这个气质是跟随你一辈子的”。

2020-11-25

附:《女人》组诗之《世界》

一世界的深奥面孔被风残留

一头白隧石

让时间燃烧成暖昧的幻影

太阳用独裁者的目光保持它

愤怒的广度

并寻找我的头顶和脚底

虽然那已是很久以前的事,我

在梦中目空一切

轻轻地走来,受孕于天空

在那里乌云孵化落日,我的眼眶

盛满—个大海

从纵深的喉咙里长出白珊瑚

海浪拍打我

好像产婆在拍打我的脊背,就这样

世界闯进了我的身体

使我惊慌,使我迷惑,使我

感到某种程度的狂喜

我仍然珍惜,怀着

那伟大的野兽的心情

注视世界,沉思热虑

我想:历史并不遥远

于是我听到了阵阵潮汐,带着

古老的气息

从黄昏,呱呱坠地的世界性死亡之中

白羊星座仍在头顶闪烁

犹如人类的繁殖之门,母性

贵重而可怕的光芒

在我诞生之前,就注定了为那些

原始的岩层种下黑色梦想的根

它们,靠我的血液生长

我目睹了世界

因此,我创造黑夜使人类幸免于难