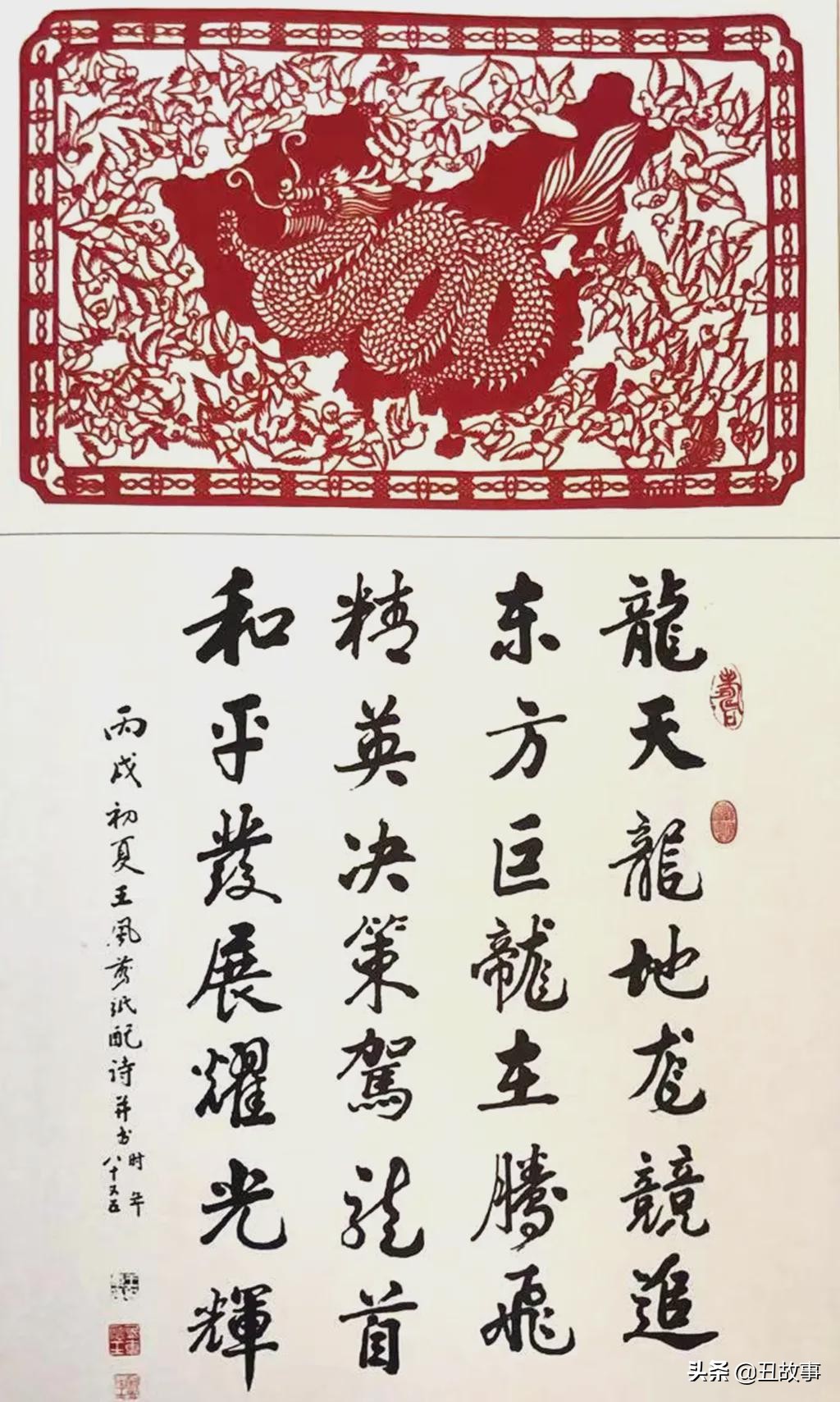

王风,义乌佛堂人,1922年出生,1942参加革命,1944年加入中国共产党,党龄77年,1982年离休。 爱好剪纸,曾获文化部艺术研究院一级剪纸艺术家称号、浙江剪纸艺术终身荣誉奖,被誉为“金华第一剪”。

讲述 王风

主笔 牛牛

6月30日,我刚过完100岁生日,比党的百年华诞早一天。

上个月,省委书记袁家军同志来看望我。

袁书记称赞我,离休后继续为社会做贡献,说像我这样的老同志,不仅是金华的宝贝,也是浙江省的宝贝。

袁书记属虎,我送给他一副,我1998年创作的“老虎”剪纸。

金华城很多认识我,是因为剪纸,大家称我为“金华第一剪”。

我却很少张扬过,抗日战争、解放战争时期,我在义乌从事秘密的地下党工作的事情。建国初期,我还担任了义乌县佛堂区的区长。

那是一段,惊心动魄的岁月。

01 一颗炸弹,在人群中爆炸

1941年4月17日,大晴天。

早上8点,我在安头村小学给孩子们上课,听到外面轰隆隆的声音,和打雷一样。我很奇怪,太阳这么大,哪来的雷声?

紧接着,“哐”一声很沉闷的响声,像空煤油桶砸在地上。

9点半,路上一排排的死人,从佛堂镇的方向抬出来。

路过的人说,日军的飞机来了,炸弹丢下来,在人群中爆炸了。

安头村离佛堂镇4里路。10点,我赶到佛堂镇。

眼前的景象,惨不忍睹。

那是一条江边的路,尸体已经抬走了。

地上坑坑洼洼的,像一只只破碗,盛满了血,暗红色的。血不断往外溢,顺着江岸流到水里,把江水染成浊色。

岸边的杨柳树上,还挂着人的肠子。

这天,是佛堂镇集市的日子,镇上人山人海。日军的飞机来了,大家没来得及逃跑,炸弹就丢下来了,当场炸死120余人。

佛堂镇 “勿忘国耻”纪念碑

才过了两个礼拜。

5月4日,大晴天,日军的飞机又来了。

我在家劳动,远远看到四架飞机,在佛堂镇上空。

老百姓怕了,一听到飞机声,就四散而逃。

这几架飞机很厉害,像悬停在半空中一样,直直往下面丢炸弹。有人说,这是日本向意大利买的飞机,很先进。

这次轰炸,炸毁房屋80多间,佛堂镇一片废墟。

日机轰炸衢县

眼睁睁看着家园被毁。我恨啊,想去抗日打鬼子。

佛堂镇曾驻扎过一支国民党部队。

表哥带我去看过。他们吃掺着沙子的糙米,个个面黄肌瘦。

很多士兵,身上长虱子,生疮流脓。一场痢疾,就死了两百多个兵。

据说,一个士兵死了,只要名单一上报,就能拿到15块的丧葬费。

他们把尸体抬到荒山上,挖个坑就埋了,钱进了当官的口袋。

大官们带着姨太太,整日搓麻将。中下级军官,带着勤务兵,到河边用手榴弹炸鱼。未没见过他们军事训练。

这样的部队如何抗日?

我回到家,拿起一块木炭,在墙上画了一匹骏马,写上屈原的《离骚》:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

02 他没说什么,就带了几本书

我接触中国共产党,完全是一个巧合。

1942年5月,义乌沦陷,家中断粮了。为了换粮食,我挑着家里刚收获的一百斤油菜籽,到离家不远的赤岸镇上卖钱。

到赤岸镇没多久,过来了一个人。

一米六的个头,身材肥胖,头滚圆。

他叫冯耀奎,是当地有名的恶霸。

儿子冯在光,是奉化县的警察局局长,奉化是蒋介石老家。冯耀奎仗着儿子当官,干了很多坏事,老百姓很痛恨他。

冯耀奎在镇上有油坊,酒坊。

见我的菜籽油颗粒饱满,冯耀奎便说,这些他全都要了。

我把油菜籽挑到油坊,准备和他结账。

冯耀奎拿出一张壹百元的伪币(南京汪伪政府发行的)。

百元伪币,面值过大,普通百姓根本用不出去。

我说:“能不能给(面额)小一点的钱?”

没想到,冯耀奎不但不换,还骂我:“脓包,有钱用不来的笨蛋。”

我说:“你不给我换,我就不卖了!”

我挑起担子,准备离开。

这时候,冯耀奎过来抓住我,说:“这由不得你!”

他抬手扇了我一巴掌,把我鼻血打出。

我正是血气方刚的年纪,抄起扁担朝冯耀奎打去。两人缠斗在一起。

老百姓围上来,对着冯耀奎指指点点,说他欺人太甚了。

在众人的压力下,冯耀奎拿出10张拾元伪币,往地上一丢。

我蹲下来,把钱一张张捡起来,在手里叠好,朝冯耀奎离开的方向说了句:“等着吧,以后会有人来收拾你的。”

巧的是,这一幕被朱恒卿看见了。

朱恒卿是永武(永康、武义)地下党的负责人,看到我与冯耀奎争斗,觉得我是一个可以发展的对象,就派朱西行来找我。

朱西行,是我的小学同学。

他来我家,也没说什么,只是带了两本书给我,《钢铁是怎样炼成的》,还有艾思奇的《大众哲学》。

我全部读完,觉得太过瘾了。

1943年春,我去看望表哥和同学,他们已加入金萧支队第八大队。

他们穿着新四军的灰军装,雄姿英发,在田野上训练。我既羡慕又激动。

回来后,我和朱西行说,我想去参加“八大队”。

朱西行劝我说,你父母年纪都大了,你是家里的老大,是顶梁柱,你参加八大队可以,但得为你的父母考虑一下。

他又说,想抗日的话,其实还有个办法。

03 守坟,砍柴,上学

我住的地方叫“麻雀蓬”,是个坟庄。

父亲叫王三德,在田心村有四个舅舅。娘舅们家境贫寒,没娶老婆。于是,在父亲小时候,太祖父就把父亲过继给舅舅。

父亲长大成人,四个舅舅相继离世,留下了两间老宅。但父亲赌博,为了还债,以三百块银元的价格,把两间祖宅当了。

田心村

我原名王初章,1922年出生。我3岁时,一家人搬进了坟庄。

坟庄是王氏家族的。祖上留下十六间房,我们住进去时,只剩下东西各五间,且二楼的楼板都不见了。北面的房屋,只剩下木架和屋顶。

坟庄东面,有一条小河,河上有座石桥。过桥就是墓地,有上百座坟墓,松树林立其间,松树粗大,要两个胳膊才能抱住。

整个坟庄上下,只有一张木床,是老祖宗留下的。木床上有顶,挂着一顶蚊帐,上面一百多个补丁。

父母睡木床,我找两条凳子盖上木板,再铺点稻草当床。

夏天“蚊子市”(蚊子多的像赶集市),太阳一落山,蚊子密密麻麻飞出来了。我早上去割艾草,一天就晒干了,晚上点着熏蚊子。

冬天跳蚤多,我拿着被子到石桥上,拿一根竹竿敲打被子,跳蚤一只只掉进水里,小鱼浮到水面上来吃。

我们一家人住在坟庄,一边守坟,一边靠开荒、种地、砍柴过日子。

父亲砍柴,早上出发,走十几公里去南山,晚上才回来。第二天,他再挑着柴,去佛堂镇上卖。这样一趟接一趟,周而复始。

父亲天生一副好嗓子,会唱婺剧“大花脸”。山上砍完柴,休息的时候,他就要喊上两嗓子。声音可以传到对面的山头上。

锣鼓班会请他去唱戏。但父亲不识字,不懂戏文的意思,只能学个声。在台上,唱到一半忘词了,他就咿咿呀呀,乱唱一通。

父亲觉得读书太重要了,自己再苦再累,一定要让孩子掌握文化知识。

我7岁时,父亲把我送到溪西村一家私塾念书。

进私塾要拜孔子。先生把他的书箱放在台子上,我拜了下,就算拜过孔子了。

9岁,我到赤岸镇双岩小学上学。

冬天很冷,没鞋穿,我两只脚上长满了冻疮,烂的连筋都看到了,白白的一条。

父亲采来金樱子的根,熬水,给我擦洗。

有一次,我在校图书馆里看到一本窗花样本,被里面的图案吸引。回家后,我就模仿书上的图案来剪。

我坐在门槛上,一把剪刀一张纸,可以玩很久。

04 日军像青蛙一样飞上天

1943年,在我向朱西行表达了想去“八大队”的想法后。

朱西行和我说,“麻雀蓬”地处偏僻,人烟稀少,非常适合隐蔽。他劝我留下来,留在家里,同样可以抗日。

后来,朱恒卿和朱西行,他们经常带人来我家,借宿、开会。我和父母,不但给他们站岗放哨,还烧茶做饭,接待他们。

大家都称我母亲为“革命妈妈”。

义南区委书记黄潞,女的,一米七的个子,比我小两岁。每次她来坟庄借宿,父母都会让出木床,让黄潞睡床上。

黄潞

金华特派员陈雨笠,义乌特派员江征帆,八大队的季鸿业,他们都曾在坟庄里住过,当然,身份是保密的。

每次有共产党来,父母也不多问,只知道他们是抗日的。

1943年下半年,我接到一个任务,数日军的车辆。

日军占领赤岸镇后,在赤岸镇上建起了一座炮楼,留下一个联队的兵力驻扎在赤岸。每天都有卡车,运载着士兵,在佛堂镇与赤岸镇之间往返。

公路上有座石拱桥,弧度很大,卡车开不过去。

石桥离“麻雀蓬”不远,日军就来墓园砍我们的松树。上百年的松树,都是老祖宗留下来的,就这样被他们砍了。

当年的石桥,已修成公路桥

他们把树架在石桥上,搭起了一个木架子,车从上面过。

我家有两只羊要放。早上我把两只羊牵到山顶,羊管自己吃草,我找块石头坐着,远远地盯着公路,等日军的车来。

11月28日,傍晚,坟庄来了三个人,其中一个我认识,是附近村的。

三人都穿着老百姓的衣服,不知道是干什么的,我也没多问。他们在坟庄休息了一会,没有过夜,当晚就离开了。

第二天,我出去放牛,弟弟(王初汉)在路边割草,日军的卡车又来了。

车轮压在木架子上,“轰”的一声,地雷爆炸了。

卡车在半空中翻了一圈,几个日本军人像青蛙一样,被炸上了天。

前天晚上来的三个人,是抗日游击队,任务就是来这埋地雷。地雷埋在桥东的木架子下面,我在桥西放牛,还好没有过桥。

爆炸后,离石桥最近的溪西村,遭到了日军的疯狂报复。

这是日军常见的手段,哪里有反抗,他们就屠杀百姓,烧毁村庄。

一把大火,把溪西村烧个精光,五十多户住宅付之一炬,粮食、猪牛羊鸡全部抢光。五个老百姓被日军枪杀,其他人逃到山上,才幸免于难。

溪西村的老百姓说,只要能多杀几个鬼子,村子烧掉就烧掉吧,人还在就行了。

1944年10月,赤岸镇上已经没有日军了。

朱西行把我叫到赤岸镇,告诉我,他是中国共产党。在朱西行的介绍下,我加入中国共产党,因为情况特殊,没任何仪式。

入党后,我改名王风,开始中共地下党工作。

05 黄潞离开前,给我三个任务

1945年8月,抗日战争取得胜利。

国共双方举行“重庆谈判”。共产党提出“向北发展、向南防御”的战略方针,让出包括浙江在内的八块革命根据地。

新四军浙东游击纵队金萧支队,奉命北撤。

我,朱恒卿,朱西行等一批地下党员,因为身份没有暴露,组织上决定让我们留下来,继续开展地下工作。

义南区委书记黄潞,个子高,形象好,在人群中非常醒目。

在前期工作中,黄潞的地下党身份已经暴露,成了国民党通缉的对象,组织上安排黄潞去湘湖师范读书了。

湘湖师范学校

黄潞离开前,给我下达了三个任务:

1.深入金华师范,发展中共党员,开展中共活动;

2.查清以佛堂镇为中心的国民党特务组织;

3.加强政治宣传活动,动摇国民党军心,争取他们弃暗投明。

省立金华师范学校,原址在金华城,日军打来的时候,迁到了武义。根据情报,1946年初,金华师范将迁移到佛堂镇办学。

这是一所国民党办的学校,一个共产党员都没有,组织上要求我学习“孙悟空钻进铁扇公主的肚子里”,在学校里发展党员。

我筹了一笔钱,在学校附近的鱼市街,开了间文具店。学生来买文具,我就有机会接触到学生,寻找发展对象。

佛堂古镇盐埠头19号 我开文具店的地方

以文具店为掩护,我发展了二十多位中共地下党员。

在金师打开局面后,我又安排徐英、肖丁、陈惠及等同志,对佛堂镇的特务组织,进行了摸底调查,报告给上级党组织。

但物价飞涨,小店难以为继,半年后文具店歇业。

1947年,我找了朱元书、朱荣炎两位恩师,让他们推荐我到雅西村小学教书。这样既可以维持生活,又能在佛堂乡下,继续开展工作。

傅亦僧,是当地的大地主,在雅西村有3000多亩土地,雅西村小学,也是归傅亦僧所有。

早年,傅亦僧在日本早稻田大学读书,与孙中山一起参加过“辛亥革命”,曾任国民党国会议员。抗战开始后,他组织抗日武装“义南联防办事处”,担任主任。

傅亦僧

傅亦僧对老师要求很高,经常换老师。老师教得过严,学生们不敢来上课。教得太宽,学习成绩又上不去,一般很难在那里久留。

但傅亦僧很欣赏我。他比我大三十几岁,我称呼他“老先生”。

傅亦僧说:“老已休矣,还是叫先生吧。”

1947年,我经朱元书老师介绍,认识了新屋田畈村的朱秀锦(原名朱囡囡),并与朱秀锦结婚。

傅亦僧担任了我们的征婚人,用他家的“被笼轿”给我迎娶新娘。

傅亦僧这样的名人,为我主持婚礼,说明了他对我的信任,这为我在佛堂地区的地下工作,提供了保护。

06 傅亦僧的不断试探

1948年,我因工作,离开雅西小学一段时间,请金师的地下党肖丁同志来代课。傅亦僧因此认识了肖丁,知道他是我介绍来的。

后来,肖丁在金义县当政府秘书时,地下党身份暴露,国民党在《东南时报》上刊登了通缉肖丁的内容。

傅亦僧看到后,拿着报纸来质问我说:你怎么认识肖丁的?此人参加共产党,已经被登报通缉了,你和他什么关系?

我早有准备,便说:“我和他认识是1946年,我在佛堂镇上开文具店时,他经常来买文具,我们就认识了。我请他来代课,后来就没有消息了。”

傅亦僧“哼”了一声,走了。

这是个不好的信号,傅亦僧开始怀疑我的身份了。

几个月后,傅亦僧为他的老婆办丧事。

出殡前一天晚上,傅亦僧家来了很多人。我一边打探他们的身份,一边编排了一首挽歌,教学生们歌唱。

没想到,这天晚上,“银戒指”向傅亦僧报告,有一支共产党部队经过义南,行军路线和第二天出殡路线相同。

“银戒指”是原“南联”中队长施瑞发展的一支特务组织。

成员佩戴一只刻有“安分守己”的银戒指,遍及佛堂、田心、赤岸、毛店等地,是一张非常庞大的情报网络。

得到消息后,傅亦僧调来三中队,加入出殡队伍。我得知这个消息,也带着学生,走在出殡队伍的最后,观察情况。

出殡队伍浩浩荡荡,所有人穿着白衣,还有一百多名士兵护送,与我在《红色娘子军》里看到的“南霸天出殡”场面相似。

回来后,我把学生解散,一个人去傅亦僧家。

傅亦僧坐在沙发上,刚抽完鸦片,见我进来,他一下子从沙发上弹起来,十分严肃地和我说:刚才有情报说,共产党又回来了。

他一边踱步,一边像指挥作战一样,在空中比划:“就是来了也不怕,我已经叫人在各个路口防守了,共产党就是来一个营,我也不怕。”

屋里只有我们两个人,傅亦僧跟我说这些,一定是想看我的反应。我马上意识到,这是傅亦僧演的“一出好戏”,可能根本就没有情报。

我说:“据我看,共产党没这么大胆。凭傅先生的威望,他们一定不敢来。他们昨晚不敢来,今天一样不敢来。”

听完我的话,傅亦僧又坐回到沙发上,一句话不说了。

1948年9月,济南解放。

傅亦僧的小儿子傅诚,从外地回来。他是国民党的军官,年龄与我同年,个头魁梧,体重180多斤,外号叫“老虎”。

有一天,我,傅亦僧和傅诚,在他家客厅外的院子里喝茶。

傅亦僧叹了一口说:“老蒋吃不住了。”

儿子傅诚说:“父亲放心,盟国(美国)有安排。”

傅亦僧摇了摇头,显然不赞成他的说话。

07 解放前夕,身份彻底暴露

1949年4月7日,在地下党的策反下,国民党自卫第三中队起义,投向共产党,编入金萧支队第八大队第三中队。

三中队起义后,佛堂地区还剩下一支武装,就是傅亦僧的家丁。

我和另一位地下党徐英同志,拿着缴枪证,去傅亦僧家缴枪。

这一下,我地下党的身份,就算彻底暴露了。

一进门,傅亦僧脸色铁青,瞪大着眼睛,与我四目相对。他哼了一声,朝我说道:“你们来我家,有何贵干?”

徐英说:“请你把家里的枪支、弹药交出来,支持我们的革命武装。”

傅亦僧不愿意交枪,三人在客厅僵持了半个小时。

最后,傅亦僧对我说:“赶快走吧,一中队马上来了,不走就来不及了。”(三中队起义后,伪县长郑慧卿调驻上溪的一中队来佛堂补防)

我意识到,要完成任务,必须趁热打铁。

从傅亦僧家回来,我马上向大队长季鸿业汇报。当晚就要行动。

季鸿业派人,抓到了一个傅亦僧的保镖,叫杨老五。

傅亦僧宅邸,戒备森严,四周都是高墙。东南西北四个大门,大门两公尺多高,门板厚重,下面有滑轮,只能从里面打开。晚上8点以后,大门关闭,门外还要上一道铁栅栏,只有小门可以进出。

晚上9点,行动队压着杨老五到南门外,让杨老五喊门。

里面人一听,是“老五”回来了,随即打开小门。四个行动队员鱼贯而入,控制住开门人,缴了他腰间的手枪。

开门的叫丁新灿,是傅先生的保镖,他大喊一声“傅先生”。

这下打草惊蛇了。

行动队员当机立断,举起“20响”,朝天上打了一梭子。

枪一响,包括傅亦僧在内,宅里所有人都被镇住了。

行动队员在“鸦片房”里找到了傅亦僧,又动员他的家丁,用“被笼轿”把傅亦僧抬到了第八大队的驻地,安置在毛店的定力寺。

暴露后,我也不能回雅西小学了。

我去定力寺探望傅亦僧,说:“傅先生,你受惊了。”

傅亦僧对我说:“季鸿业对我还是不错的,杀了只鸡给我吃。”

傅亦僧要抽鸦片,在庙里关了几天,他就受不了了。

十几支枪全部上缴。

第八大队一中队、三中队,与来补防的国民党自卫第一中队,在佛堂镇一家当铺展开了激烈的战斗。国民党部队被杀了个片甲不留。

佛堂镇顺利解放。

故地重游

08 悬赏三百银元,要我王风的人头

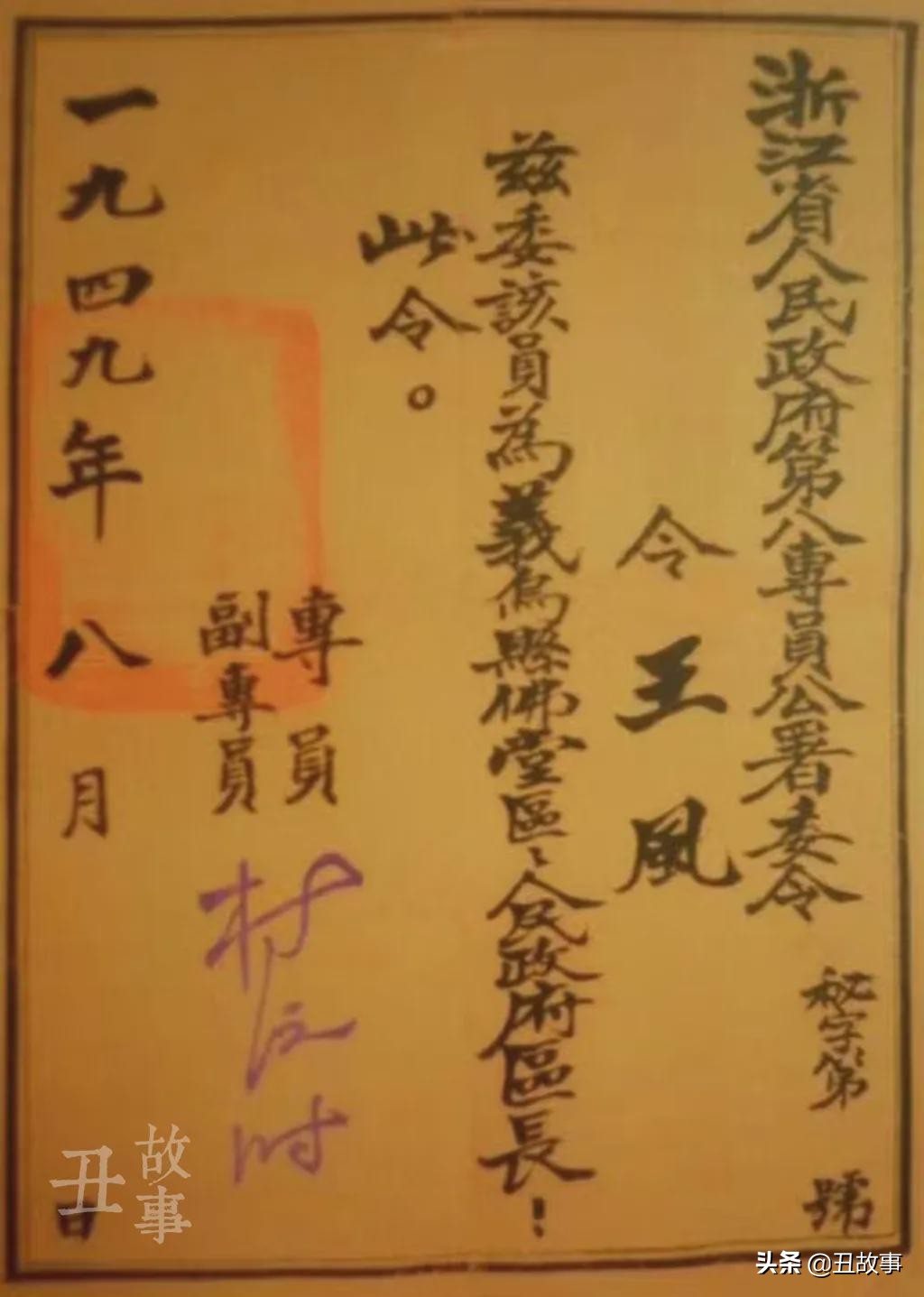

1949年5月8日,解放大军解放义乌。8月,浙江省人民政府第八专员公署颁发委令状,任命我为佛堂区区长。

1950年初,“清匪反霸斗争”开始。有土匪交代,冯耀奎私藏土匪。

冯耀奎的家人来找我,为冯耀奎的事求情,他们说,希望我不要记恨当年(卖油菜籽)的事情,放冯耀奎一条生路。

我只回了他们一句:“共产党人不报私仇。”

解放后,傅亦僧离开义乌,前往上海。

此时,吴山民已经在上海担任上海市长办公室主任,傅亦僧向吴山民请教出路。吴山民让他写一份自传,一式三份,由吴山民寄给浙江省政府、义乌县政府、田心乡政府。

义乌县把报告转到佛堂,我们经过讨论,对傅亦僧的评价是:爱国不反共,民主没行动。因此没有对他进行追捕。

2011年,傅亦僧后人来看望我

1950年,傅亦僧离开上海,前往北京投亲。

佛堂镇一带的傅亦僧追随者认为,傅亦僧是被我王风下了枪,失去了反抗能力,不得已才亡命天涯的。

特别是我担任佛堂区区长后,公开了共产党的身份。他们把我当做要铲除的对象,还出现了悬赏令——王风的人头,三百块银元。

有一次,葛仙村的地下党送来情报,有一批土匪在葛仙村集结,手上拿着枪,晚上就要来攻打佛堂区政府。

当天晚上,土匪们来了,街道上挤满了人。

我带着干部们隐藏在区政府楼上,透过窗户观察下面的情况。窗台上,放着一排排手榴弹。如果他们开枪,我们就往下丢手榴弹。

最后他们没有强攻,待了一会就作鸟兽散了。

佛堂区政府(2021年)

1950年9月,上级党组织为了保护我,安排我去杭州,浙江省委党校学习。

我从义亭火车站上车。一上车,我就发现不对劲,有两个人鬼鬼祟祟的,好像跟了我一路,还不停朝我的方向看。

我与火车上的乘警取得联系,一到杭州站,警察就对两人进行了抓捕。

经过审讯,他们承认自己是佛堂地区的土匪组织成员,任务是跟随我到杭州,伺机对我进行暗杀。所幸被我及时发现,又逃过了一劫。

朱秀锦(左一)我(左二) 楼重观 (右二)红士(右一) 红士,1951年7月至1953年9月,任义乌县县长。

09 朱西行被诬告,我党籍被停

1950年底,党校学习回来后,我担任义乌县团委副书记,兼顾佛堂镇工作。

1952年“三反”运动开始,我调到义乌三反办当副主任,王杰是主任。

有一次,我收到一封举报信,举报一位干部在南下过程中贪污。金额不大,但共产党人眼里容不得沙子。

我向王杰汇报后,马上找这位干部谈话,意思是,这是南下时发生的问题,暂时没法核实,一旦查清存在问题,你个人负责。

没想到,这个干部回去说:当地干部,老三老四。

1953年“肃反审干”。朱西行遭举报,说他有“叛党行为”,理由是朱西行在地下党时期,曾介绍过一个表弟加入国民党“三青团”。

举报人就是我找来谈话的干部。

朱西行在江山公安局当警察,遭到举报后,马上枪就被下了。朱西行的这把枪,还是我给他发的,德国枪牌手枪。

朱西行党籍被暂停,作为朱西行介绍的党员,我的党籍也被停掉了,理由是:叛党分子介绍的党员,不予承认。

我被调职,从三反办调到金华房管会当主任。

其实,问题几个月就查清了——地下党时期,朱西行介绍人加入三青团,是为了打入敌人内部,组织上是允许的。

朱西行的枪也还给他了,但朱西行和我的党籍,却迟迟没有恢复。

1957年,“反右运动”开始,我觉得气氛很难受,写了张大字报,主动要求调到农村去工作,我觉得还是和农民打交道开心。

我去农村工作,朱秀锦带孩子们在金华

我在雅畈大公社当副社长。1959年,安地水库开建,我任民工营营长,带领村民们一起去安地修水库。

刚开始,还出了点状况。

农民们挑担子,两个簸箕装满是200斤,挑到山顶给两块竹筹,装不满、差一点都给一块竹筹,凭竹筹去兑换工分。

有一次,农民把担子挑上去,发筹的小姑娘说,没装满,只能给一块筹。农民觉得装满了,应该给两块。冲突就来了。

小姑娘还被骂哭了。

带头的农民,是个一米八的大块头,我提出和他比挑担。

我本来就是农村出来的,从小上山砍柴,一捆捆柴从山上挑下来,力气很大。两个簸箕装满,两百斤的担子,我一下子就挑起来了。

一担担挑,十几担下来,大块头吃不消了。

大家都心服口服,工作也顺利进行了。

我因工作表现出色,被评上“积极分子”。省委组织部人事厅干部处的处长李满堂,在雅畈大公社考察,他发现了我。

了解我的情况后,李满堂说,你应该恢复党籍。

李满堂马上让我写报告,由他交到县监察委。

县监察委讨论了几次,都通不过,理由是:介绍人还没有恢复党籍。

我又申诉到地委监察委。监察委书记李子正是南下干部,了解我的经历,他亲自到金华县开会,督促解决王风的党籍问题。

最后结论是:叛党分子在叛党以前发展的党员,予以承认。

1961年,我的党籍终于恢复,这是比我生命更重要的东西。

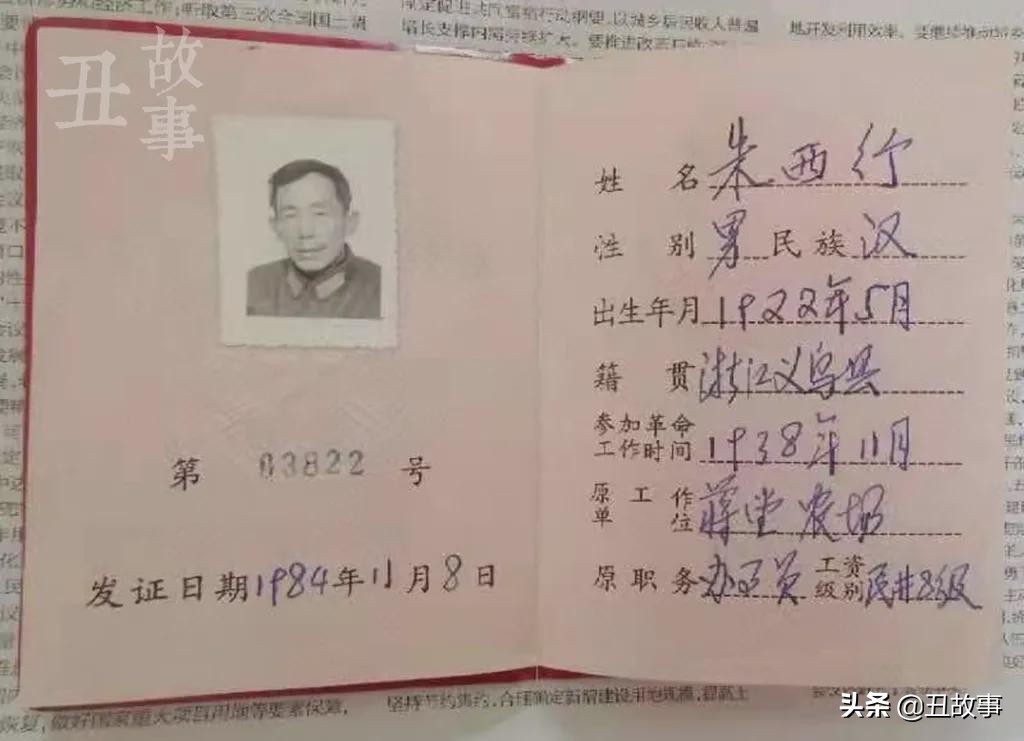

老战友朱西行,1983年恢复党籍。1984年11月8日,朱西行拿到离休证,11月23日,朱西行就因肝癌去世了。

10 农民们都喜欢我的剪纸

1961年,我恢复党内职务,调任多湖公社担任党委副书记。

我得过三次肝炎,第一次是在安地修水库的时候,没日没夜地干,染上血吸虫了。用的药物叫锑,伤肝,我得了中毒性肝炎。

第二次是到了多湖公社,1969年发洪水,东盛村洪水决堤,我三天三夜没睡觉。得了黄疸肝炎,照镜子,眼珠子都是黄的。

第三次是病毒性肝炎,1974年,医院直接下了病危通知书。好在医生们非常专业,把我抢救了回来。

1950年,我曾参与“打虎”行动,到金华福音医院,担任打虎队长。

金华福音医院,是教会办的医院,1910年建的,有一大批美国回来的医学专家。上级给我的指示是:要让他们惊醒,但不能打死。

在我担任打虎队长期间,医院一个人都没被打倒。后来,这批医学专家留在金华,都成为了非常有名的医生。

在他们的“保护”下,我的肝病得到了很好的治疗。

1971年,林彪事件结束后,要解放一批老干部。10月20日,我结束审查,在多湖公社担任党委委员,主管文教卫。

生活比较安定,工作之余,我又拾起了剪纸这个爱好。美好的农村生活,给了我源源不断的创作题材。

我看到农村一些年轻的赤脚医生,勤奋好学,东奔西走。我被他们的精神感动,以他们为原型,创作了《乡村医生》剪纸作品。

还有《美餐一顿》,是我看到一只鸟在吃虫子,就把这个画面“剪”了下来。

农民朋友都喜欢我的剪纸,拿纸来让我剪。

他们喜欢喜鹊、蝙蝠等一些喜庆的图案。我随身携带一把小剪刀,空闲的时候,就剪出来,送给他们。

我最喜欢剪的还是大公鸡,“一唱雄鸡天下白”嘛。

还有农民朋友的饭盒,上面要刻名字。我把锯条磨成一个尖头,一个个帮他们刻。

现在,多湖村许多村民家里,还保留着我的剪纸和刻字作品,我很感动。

剪纸表达的都是美好的人或事,你对生活心存感激,就能发现生活中的美好之处。题材好了,剪出来的作品也不会差。

11 离休后,我主要干两件事

1982年,我60岁,离休了。

第一件事,就是剪纸。我有了更多的时间去学习和创作剪纸。

走到哪,我都揣着一把剪刀,几张纸。想剪了,就拿出来剪一剪。剪纸的时候,心变得很平静,很多事情也就想明白了。

1986年,金华老年大学开办,请我去做书画班的班主任。到1989年,老年大学又开办了剪纸班,让我去授课。剪纸越来越受大家的喜爱。

2003年初,在市民间文艺家协会和市文联的支持下,我发起成立了市民协剪纸艺委会,有了组织,剪纸队伍逐渐壮大,金华的剪纸艺术得到了蓬勃的发展。

剪纸是依托生活的一门艺术,我的作品也反映了国家的发展变化。

解放初,我剪《社会主义好》,赞美祖国。改革开放后剪《高楼万丈平地起》,表现建设的盛况。这一类作品还有《只生一个好》、《五讲四美》、《八荣八耻》等等。

2008年北京奥运会,我创作了一幅《东方巨龙喜迎奥运》的剪纸,在《庆祝2008北京奥运会全国书画联展》中获得一等奖。

大家称我为“金华第一剪”,我总觉得惴惴不安,能让金华的剪纸艺术繁盛起来,才是我们应该做的。

现在,女儿王爱民和孙女王奕成了我的接班人,她们不仅自己剪纸,还经常到学校义务教授剪纸技术。看到剪纸艺术一代代传承下去,我非常欣慰。

第二件事,是种“木槿花”。

有一年,组织上派我给陈双田(全国劳动模范)当联络员,经过汤溪的一家照相馆时。照相馆的围墙里,露出一枝花,粉红色的,很好看。

秋天的时候,我又去这家照相馆,问主人要了几根枝条,回去往花盆里一插,没想到就种活了,我就开始“研究”木槿花。

木槿花喜欢阳光照射,不喜欢阴暗的环境,对温度的适应性很强。

我住的房子前面,有一块三角形的空地,我种满了木槿花。

我不光种,还拿木槿花炒菜吃。木槿花吃起来黏黏的,带一点甜味。

2007年,我85岁了,老伴朱秀锦82岁,我们想住到养老院去。

子女们都很孝顺,让我们不要去,他们在家轮流照顾我们。

我和他们说,这是我的选择,我下定决心了,这次过去,就定在那里了。

到了养老院后,我把养老院的空地上,都种满了木槿花,随便大家采摘。谁想吃了,或者想拿回去种,就剪一点回去。

2019年6月16日,父亲节,儿子带我故地重游,去安地水库玩。

车辆缓缓行驶在湖边,湖水碧波荡漾,树木郁郁葱葱。

安地现在是“桂花之乡”,水库现在叫仙源湖,是继千岛湖、莫干山之后,浙江省第十二个省级旅游度假区。

让我惊讶的是,很多七八十岁的老百姓还记得我,见面就喊我“王书记”。

我想起1961年,我在安地当移民办副主任。

那是梅雨季节,大坝即将合龙,还有很多老百姓不愿撤离。

我带着干部们,踩着泥泞的山路,一个个村跑,做群众的思想工作。

实在不愿离开的,我们帮助他们转移到更高的山上。还有一些老百姓,在我们的工作下,愿意搬离家园。

我站在半山腰上,远远地,望着老百姓们坐竹筏离开。

他们朝我挥手,呼喊着:王书记,王书记。

我也朝他们挥挥手,然后走去下一个村庄。

01 可爱的王老先生

前段时间,丑故事发了《在浙大30年,同事知道我的家世后,说我隐藏太深了》一文,讲述王尽美一家三代人的故事。

王风的儿子王爱国,看到文章后联系丑故事。王爱国说,王尽美的儿子王杰,是他父亲王风的老领导,父亲记性很好,王杰一家的名字,他都记得。

1949年,王杰刚到义乌,任义乌组织部长,兼团委书记,王风担任副书记。1951年,王杰任三反办主任,王风是副主任。

王杰常对王风说,你什么都好,就是不会写总结。

这是王风在地下工作时,落下的“毛病”。地下斗争是非常残酷的,为了更好地隐蔽,工作期间,他没有拍过一张照片,写过一天日记。

6月17日7点31分,我坐上杭州到金华的动车,去听王老先生讲故事。8点28分,我到达金华站。王爱国开车来火车站接上我,再一起去养老院。

王爱国今年67岁,也退休了。

退休后,王爱国常带父亲去故地重游,去他曾经战斗过的地方。王爱国说,每次出去,父亲到一个地方,都能讲出一大堆故事。

重回佛堂镇

王爱国和我说,父亲的经历很丰富,老爷子又喜欢讲故事,他就给父亲创造机会讲,正好我过来采访,也是让老爷子过过瘾。

在养老院,我见到了王老,王老和我握手,老先生的手很柔软。王老状态很好,看起来完全不像是一百岁的老人。

“王家小院”去年装修完。名字是王老先生取的,子女问为什么不叫“大院”,王老先生说,小了才能大,大了就不能小了

采访开始,王老先生说话有金华口音,我听不明白。王爱国就坐在边上,全程当我的翻译,王老说一段,王爱国给我翻译一段。

聊到坟庄与佛堂镇、赤岸镇的位置,王老用画图的形式和我交流。

王老记性很好,连90年前佛堂镇上一块钢洋换三十斤米,都记得清清楚楚。

中午,我们一起出去吃饭。王爱国开车,我坐在副驾驶,王老先生坐在后座。

到达目的地后,手机导航上的“林志玲”说:“到达目的地了,下次再见咯!”

王老先生,模仿志玲姐姐语气说:“再见咯!”

02 朱秀锦收到邓颖超的亲笔信

王风的爱人,原名朱囡囡,1925年出生于义乌佛堂镇新屋田畈村。朱囡囡的父母生了十二个孩子,四个夭折了,留下五男三女。

8岁时,朱囡囡被父母送给人家做了童养媳。18岁,因为遭婆婆毒打,逃回娘家,在其哥哥的帮助下,朱囡囡解除了与夫家的关系。

1947年,朱囡囡与中共地下党员王风结婚,由傅亦僧担任征婚人。傅亦僧说,新娘子嫁入王家后,做新人,走新路,建议王风给朱囡囡改名。

王风在得到朱囡囡大哥的允许下,给朱囡囡改名“朱秀锦”,寓意新娘秀丽端庄,两人的婚姻前程似锦。

在封建社会,妇女分娩只靠旧接产婆用土法接生,致使新生儿破伤风、脐炎、产妇产后出血、产褥热等屡屡发生。

1948年,朱秀锦产下第一个孩子,因患“脐带风”夭折,朱秀锦也得了大病,差点死去。1950年,朱秀锦参加“反匪反霸”等工作,由于工作辛苦,第二个孩子早产夭折。

1952年2月,朱秀锦进入金华卫校学习妇婴保健工作,学习“新法接生”。学习结束后,成为了一名新法接生员,当地百姓把她比喻为“救苦救难的观世音菩萨”。

1952年,朱秀锦写了一封关于“新法接生”的工作汇报,寄给全国妇联。12月8日,朱秀锦收到了时任全国妇联主席邓颖超的信。

邓颖超在信中写道:看到你的信,你由于从切身的痛苦中体验到妇女的痛苦,因而你在党与人民的教育下,以自己刻苦的努力,学会了技术,并以不可动摇的决心,全心全意地为劳动妇女服务……希望你继续努力,成为中国的柯沙阔娃!

2001年,朱秀锦和王风把这封信捐赠给天津周恩来邓颖超纪念馆,经鉴定为邓颖超的亲笔,纪念馆将其作为一级文物收藏。

2015年,朱秀锦去世,享年90岁。

03 当兵前,与父亲告别

1954年7月,王风因“朱西行被诬告”党籍被暂停,调职到金华任房管会主任。朱秀锦陪王风一起到金华,在金华妇幼保健院当妇产医师。

12月,王爱国在出生。王爱国在家排行老二,上面还一个姐姐。

1956年,朱秀锦响应号召,精简退职。一家人只能靠王风的73块钱工资生活。困难的时候,朱秀锦就在家门口挂着一块牌子:新法接生,一个孩子2块钱。

1957年“反右运动”开始,王风去农村工作,朱秀锦带孩子们在金华城。

王爱国说,小时候他很少见到父亲。仅剩的几次,都是深夜,父亲骑着一辆黑色的,上面锈迹斑斑的自行车,回家说不上几句话,就睡觉了。

父亲在他心目中,一直是非常威严的形象。

1967年,王爱国13岁。因父亲王风被关牛棚,造反派给王爱国定性为“不可教育好的子女”,王爱国读到小学毕业,就没有继续上学了。

辍学后,王爱国回到佛堂镇的外婆家,学习编麻。王爱国动作很快,一天可以做大半斤,送到供销社,可以赚七八毛。

1970年,王爱国回到金华继续读书,上初中,只读了一年,又下放到金华偏远山区,在农村待了4年。

1974年11月,王爱国验兵通过,要去当兵了。出发前,王爱国穿着绿色的新军装,回到金华,与父亲告别。

王风患肝病,刚刚抢救过来,在金华市中心医院住院治疗。

那是一间隔离病房,阳光从窗户外投射进来,王风坐在床上,安静地剪纸。

王爱国走到床前,和父亲说,他要去当兵了,让父亲保重身体。

王爱国当兵前,王风一家人与带兵的新兵团团长,在金华医院前合影

附:王风剪纸作品展示