作者 闻中

编辑 团团

一

美国人梭罗有句话很是恰当:

“你半生一直寻找而找不到的东西,有一天你会和它对面相逢,得窥全豹。你寻它像寻梦一样,而你一旦找到它,就成了它的俘虏。”

此间当属人世仙境,确凿不虚。

自十六至十九世纪,近三百年的时间,阿莫拉一直都是库马恩地区土邦大君的首城。

它被Kosi与Suyal两河围绕,又被四座山包围,这条5公里长的山脊区域因其独特的位置而被合理地选中。

此一王邦最初是由巴罗·卡扬·辛格创下基业,时间大约在公元1560-1565年左右,他从Champawat转到这个祥和的地带。

根据当地人的说法,“阿莫拉”这个名字的意义是“基尔莫拉”的掉落,“基尔莫拉”是一种红色枸杞,在这里大量地生长着。

整个喜马拉雅山脉的莽莽林原,就是最古文明的缔造者,吠陀仙人的森林恒久之营地。

很可能是自纪元前五千年一直到今日之时世,皆属修真炼仙的至尊宝地,辨喜尊者在他的大印度漫游途中,亦深受启发,并确定了这一传统意义。

故临命终了之际,他特别叮嘱要师兄师弟们营建静修林,沿袭古印圣学的林栖传统一脉,不令断绝。故有阿莫拉的草舍、西姆拉的道院、幻住庵的整个山头等。

而且,此处还是史诗《罗摩衍那》森林篇的原型之一。

史诗中记载阿逾陀的王子罗摩等人进入了弹宅迦等林地,与林中那些吃根茎野果为生,身穿树皮衣,精通吠陀的仙人们意外相遇。

他们收获了最优渥的待客之礼,仙人们为放逐的王子盛上洗脚水,献上野花、野果。

我虽然还没有抵入更高、更幽邃的此山深处的修道圣地“幻住庵”,还只是森林的边缘地带。

然正如梭罗所语,我的身心已经被它彻底迷住了。深觉置身天界,亦不过如此。

总之,史上之明文记载,若剔除一些神话,加以理性分辨,让掺入尘埃的牟尼宝珠显现,当是于圣山的南麓寻访圣迹圣所的最重要意义了吧。

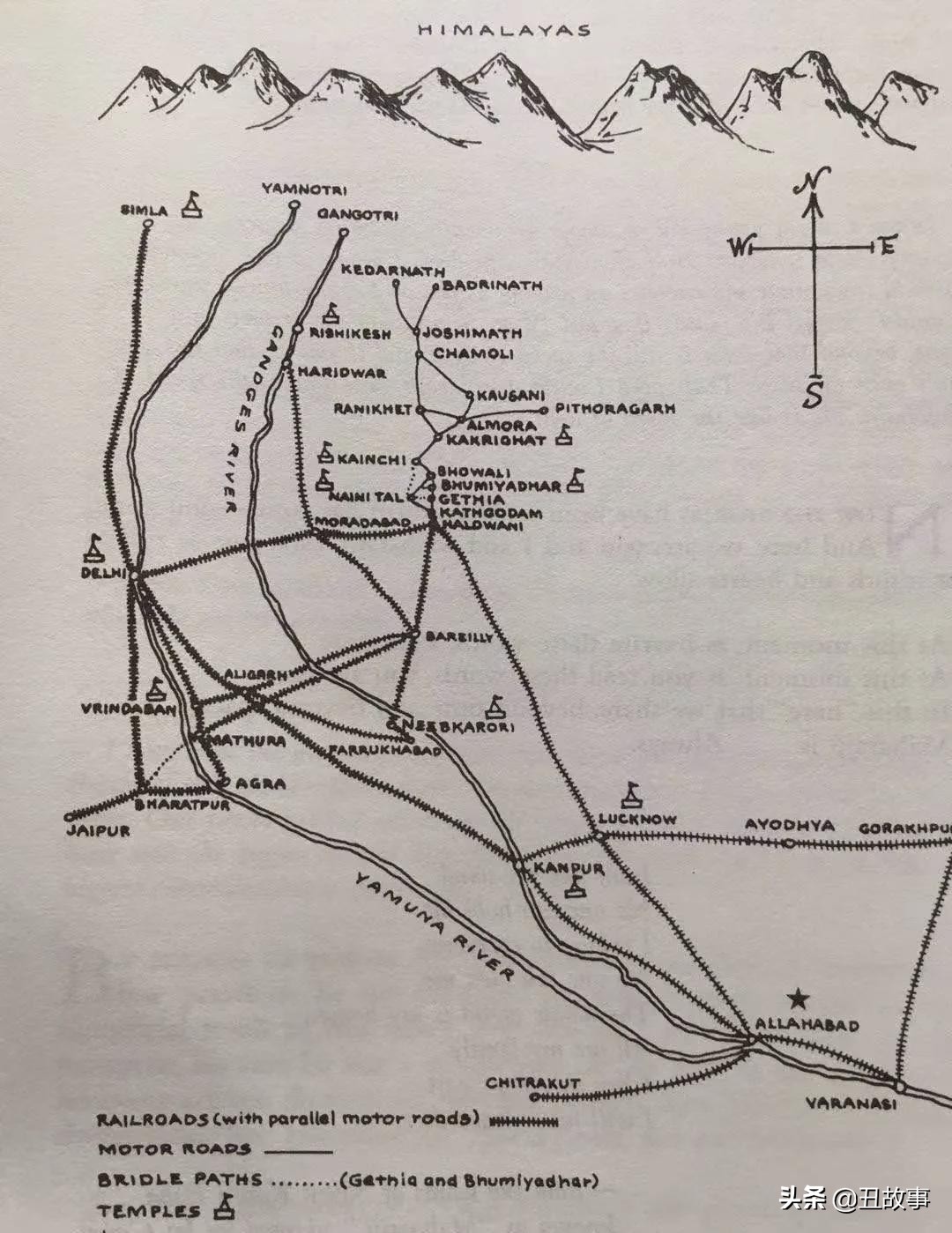

喜马拉雅山南麓一些重要道院的指示图

二

我在印度的朋友那里看到了般度五子森林静修洞的照片,如果那是真物,则应该是五千年以前的旧迹了。

般度兄弟的故事记载在《摩诃婆罗多》里面:

“就这样,般度有了五个儿子,都是天神所赐,力大无穷。他们出生之后,声名远播,使俱卢族兴旺昌盛起来。他们一个个吉相具足,有月亮似的可亲面容。”

当然,整个宏大的史诗,最著名的是黑天大神与排行第三的阿周那之间的对话,形成了弘博雄赡、神圣圆满的哲学诗篇《薄伽梵歌》。

他们的长兄“坚战”是智能的良材美玉,除了治政王事之道外,他对生死亦有透彻的领悟,他曾说过一句经典的话:

“无数的人生生死死,整个时代地来,又整个时代地离开,多少旦夕祸福、多少触目惊心的事情在发生,而人们却常常活在与生死无关的浑浑噩噩之中,以为那只是别人的事,死亡是他人的事,好像自己是不朽的存在。”

据说这是发生在他们漫游的途中,回答达摩之神的一个问题。

彼时,所有人都干渴难忍,最小的兄弟“无种”便被派去寻找水源。

他找到了一个宛如水晶一般清澈的湖泊,当他俯下身来想喝水时,听到一个声音:“停下来,孩子。请先回答我几个问题,然后你才可以自由饮水。”

但“无种”渴得几乎要死,于是不顾这个声音,把水喝下,立刻毙命。

他的孪生兄弟“谐天”出去寻找自己的兄弟,也一样发现了这个湖泊,同样的事情发生了。

接着,四个兄弟都以这种方式,一一死去。

最后,“坚战”来了,他找到了尸体,不由得哀嚎不已。

于是,那个声音告诉他:“孩子,首先请你回答我几个问题,然后我会治愈你的哀伤与干渴。”

他回转身子,看到了达摩,职责与德性的人格化身,站在他身边的则是一只鹿。

“何则为通往天堂的道路?”鹿问道。

“真理。”

“人类如何才能找到幸福?”

“通过正确的行动。”

“为了避开悲伤,何则必须被征服?”

“他的心意。”

“何时意味着一个人有爱?”

“当他不再虚空的时候。”

“在世上的无数奇迹之中,何则乃是最大的奇迹?”

“生命中最神奇的事就是,当我们看到周围的人逐一死去时,却没有一个人相信自己也是会死的。”

“如何才能另一个人抵达真正的宗教?”

“不是藉着论辩,不是藉着圣典,不是藉着教义,它们一无所助。通往宗教的道路即是追随圣人的践行。”

达摩神对于坚战的回答很满意,他将自己的真实面目向坚战揭示了,然后他又令其四个兄弟复活过来。

般度的儿子们登越高高的神居所喜马拉雅山。

在路上,王后与四个兄弟死去了:因他们凡人的躯体不够纯洁到臻抵神的天国。

只有坚战——这位至诚的圣者,仍继续前行,在他的一条忠犬陪伴之下。

但当他们抵达天国之时,神族之王因陀罗却告诉他,狗作为兽类无法进入天国。

于是坚战答道,若是定要如此,那么他宁愿呆在天国之外,因为他不可能让自己弃下任何信任他且需要他保护的生命而去。

最后,经过很长的交涉,忠犬与国王都得以进入,而就在此时,那条忠犬显现原形——原来就是达摩本身。

这是对坚战伟大灵性的又一次考验,而其他考验也接踵而来。

当坚战王环顾自己身周时,他发现天国里面居然都是自己凡间的敌人,哪里是他的兄弟和朋友们的所居之地?

他禁不住问,因陀罗指示他,看到了一个阴郁可怕的地带,那是地狱本身的黑窟所在。

“我宁愿呆在那里”坚战说,“因为我的兄弟所在,就是天国所在。”

正在此时,黑暗与恐怖立刻消散了,坚战与众兄弟穿越了地狱与天国的表层,抵达了真正的神的存在——不朽的神居。

然而,在坚战几乎完美的性格当中,却偏偏有一阿喀琉斯之脚踵:嗜赌如命。

有此一恶习在身,便被对手难敌利用。难敌了解坚战作为王者的尊严,于是,他怂恿坚战与一位唤作萨库尼的骗子掷骰子。

他们的投掷当中,萨库尼屡使诈术,使得坚战押上了财富、王国,最后连自己的兄弟、自己身体与黑公主都押在了这场赌博,结果却一败涂地。

他们全都成了难敌仇恨的奴役对象,忍受各种侮辱与欺凌。

此次赌搏,坚战赌尽了身家,最终一无所有。

“贡蒂的儿子们赌输了,决定去过林居生活,按照规定披上了兽皮衣。”这五兄弟最后被放逐于莽莽无际的森林之中,进入了十二年的森林漫游期。

这期间,坚战诸人过着艰辛的林居生活,痛悔的坚战在苦难中常常发出哀叹。

巨马仙人为了安慰坚战,向他讲述了那罗王掷骰子赌博失国又复国,夫妻离散,最后又幸福团圆的故事,以此鼓舞教育他。

他们漫游与朝圣过许多地方,在喜马拉雅山的群山之中,冥思禅定,苦行炼气。

今日的拉姆格哈、瑞斯凯诗都有他们漫游的痕迹。

譬如我的这位印度朋友现在所在的,便是离瑞斯凯诗不远的山中,此一著名的圣地遗址,还有圣者极裕仙人的禅定洞穴。

印度的信众们相信:若在此等圣所有一个身心的安顿与练习,则堪为此次山中旅最重要的灵性经验。这会让人有自由的神力,以摆脱俗世的诱惑,增强灵性的品质。

三

前几日,我曾一个人沿着山路,走访过一个圣地——此地与圣者辨喜的托钵生涯有关。

当我去拜访的时候才发现,那里居然是一大片一大片穆斯林教众的墓地。而当年托钵苦行的辨喜尊者,生平有一著名的事件就发生在这里。

当日他行脚大雪山时,因饥饿而昏倒在地,生命垂危,一位穆斯林经过此地,便给了辨喜尊者一只黄瓜,救了他的生命。

现在,这个地方已被做成了一个不小的纪念碑亭。

与他的师父罗摩克利希纳一样,辨喜自己本来就不是宗派主义者,心胸、心量从来没有狭隘过,然经此一事件,他更有甚深体会。

后来从欧美返回印度,继续对印度的国人弘天下之圣道,辨喜曾有一信云:

“因为我们自己的祖国,有两个最大的宗教系统——印度教和伊斯兰教。这意味着吠檀多的大脑与伊斯兰体魄彼此相参相应,才是我们真正的希望,借此可以看到我心目中最是完美的、未来的印度。它超越于彼种混乱和冲突,因为吠檀多的大脑和伊斯兰的体魄,将会光辉遍照,立于不败之地。”

一日,我又在草舍的司机Gopal Singh的帮助下,参访了圣者辨喜居住过的汤普生宅。

辨喜尊者赶赴此地的那年,因为有英国的门徒、著名的妮薇迪塔修女,而日后修女对于印度贡献极大,故而如今又被叫做Nevidata cottage。

我们还到访了山城旧街市场的中心,拜访House of Lala Badri Sah。

这房子底下的老街便是当年维韦卡南从美国载誉归来、返回印度时的故地。

1897年5月11日,整个山城轰动,他受到了阿莫拉当地民众的热烈欢迎,不再是穆斯林救助时的苦行僧了。

我到访的这个房子便是他当时的下榻之处。

我们在房主人的带领下,进到了里面。我发现房间甚至黑暗,只好燃着灯火。

里面供奉着室利·罗摩克利希纳、萨拉达·黛薇与辨喜尊者的神龛,上面的三张照片,正是他们三位,属于印度最大的道院之三位一体。

而底下还有三张照片,一张是辨喜尊者的女弟子妮薇迪塔修女,一位是圣者赛巴巴,还有一位我没有认出来。

有趣的是,他们的对面一张大照片居然就是当地最负盛名的宁姆·卡洛里·巴巴。

还是那样的一副神情,谐趣、幽默的微笑,一副无所谓的样子,他身上披着印度人常常披戴的坎肩,红白相间。

下午,Gopal Singh车行半个多小时,带我朝觐当地最著名的一个洞穴Kasar Devi Cave。

这里既是湿婆神的庙宇所在,也是1890年,圣者辨喜严格苦行的地方。

如今,萨拉达.黛薇的女修道院也有一个分院建在这里,位置极佳。

经过Kasaar Jungle Resort,登到山的高处,我拜访了位于山顶的湿婆神庙。

庙很小,空无一人,只有一张席子在,应该是一位云游僧人的临时居所。

印象深刻的,自然是辨喜打坐的那个洞穴了。

我一眼就瞥见了一个巨大的石头,里头中空,嶙峋异常,里面仅可容身一人。这个中空的怪石,就是辨喜尊者当年打坐的地方了。

据说,辨喜在这里曾达到了极高的灵性境界,他的东西方弟子后来记载道,其中有三天三夜的时间,他几乎全在那种深度的禅定当中。

我立在那个巨大的石头洞穴边上,看到了一个金属做的示意牌,说明了尊者当年的修行境界与后来之所以远走欧美,见出其入世的极伟大的一颗悲心:

“正是在此峰此洞,孤耸云天,辨喜尊者进行巅峰的精神修炼,极为严酷,时在1890年的9月。

他的灵性越来越高涨,有极高的精神启示,他的脸上闪耀着神圣的光芒,如同火焰的照射。

但是,当他到达精神体验的顶峰时,他感到了一种巨大的冲动,为受苦受难的人类服务。于是,他从个人的灵性喜乐当中走了出来,准备为这个世界工作。”

这是典型的印度传统的雪山苦行,辨喜领悟了梵学之枢机秘义,一朝敷布,如轮之毂,上下四方无不通达,实发大光芒、立大功业之一代巨子也。

我为辨喜尊者的《千岛语录》所做的序言,里面有一段话或可录在这里,一表此意:

“其实,也惟有这样真正的世外高人,他们曾真实地立在了喜马拉雅山雄峻峰峦的至高处,呼吸过人间稀薄的空气,内心闪耀着恒定的宁静光辉。

惟此等人,才有可能拥有真实的非执著之行动力,超越于诸种世俗的名缰利锁,为时代创造与提供生气勃勃的崭新的福音。

其实,福音书从来不是静止的,正如创世纪不是静止的一样,它们惟在有大能力的人的手掌中才会不断地生成。

而辨喜就是这样的人。他如此浩大的功业首先是在美国展开,后来波及到了欧洲,直至整个文明世界。”

四

这一天,我的车大都时候是行在了无比雄峻的高山之颠。

离开了Kafalia,那个阒寂宁静、教人心生眷恋的幽谷,准备奔赴Ramgarh的Mahesh Khan森林。

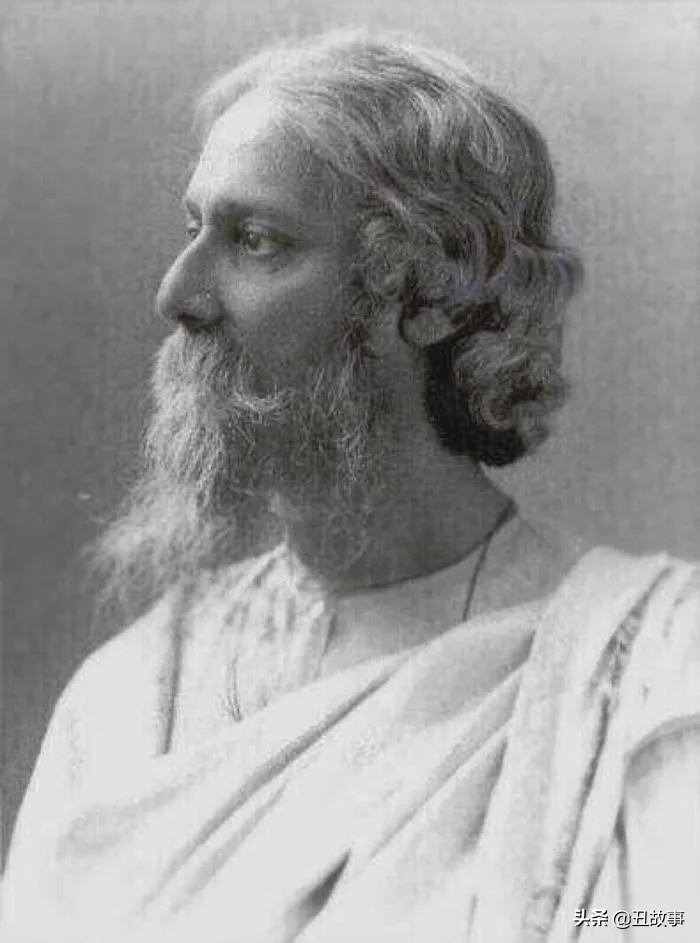

我要去拜访诗人泰戈尔的旧家,探望他伟大的诗篇《吉檀迦利》与《新月集》初初落笔时候的灵感之宅。

我喜欢Ramgarh这个名字,还喜欢这雪山当中Rampur、Ramnagar、Ram Sanehi Ghat等等悦我耳目亦悦我心神的名字。

因为它们都在遥指古代一位雄拔英挺的王子,他正直、勇敢、仁慈,且深爱智慧。

他被放逐于此间森林之中,后成就了最后的觉悟,为空虚的世界建立起达摩正法的梁柱。

几个小时后,我们到了Mahesh Khan的森林公园,大门居然紧紧闭锁。

我不知道为什么汽车不能进去,还有十公里的路程,报道说这里有蛇、豹子……

难道是因为危险?然而,我既然来了,是一定要进的。我只好让司机留在外面等我,嘱咐他我会在中午前后出来。

为防不测,司机告诉我他的名字叫Madan,也给了我电话。

于是,我一个人进入了Mahesh Khan 深沉无边的密林。

我以为自己可以很快出来的,所以只穿了一件单衣,雨伞也没有带上。

这是一条极为幽寂的林中小径。我走在里面,越来越深,似乎在穿山,石头在动,声音很多,气氛有点奇怪。

我知道这是幻觉。森林外有大大的太阳,但乌鸦在嘶鸣,猴子在啼叫,天上隐约有了雷声。面前全是参天的古木与朽坏的死树,浓荫匝地,遮天蔽日。

我进来了,诸神看见了,蛇与豹子也看见了。可是我的孤独,如同天堂的一匹马。

看来是要下大雨了,脚步擦地的声音缓了下来。我发现自己已经走了四十多分钟,便想打个电话给司机。

可能我的行走会不止一两个小时,希望他能够一直等着,也是不安了、寂寞了,想与人类说说话。

可是我突然发现,里面居然沒有任何的信号!

是的,一直沒有信号!不但没有网络,甚至连电话也打不通!

有的拐角隐约似有,但也很弱,一闪一闪,如同鬼火,我心里有了更大的不安,似潜伏中的怪兽。

就这样,我在不安中有又行走了一个多小时,忽然,我听到了羊的“咩咩”叫声,心中喜出望外。我知道有羊,那必是有牧羊的人了,于是加快了脚步。

很快,我见到了帐篷、牛牷、房屋,甚至……甚至人类!

是的,我远远地看见了人,是一个老人,是两个老年妇人。走近了,我发现这里有多个帐蓬,二三间房屋,还有一个湿婆神龛。

我奔了过去,与他们招手、打招呼,嘴里说Namaste!Namasgar!

但是,他们只是盯着我看,没有半句话,连问候的回复都没有。

我心里有些发毛,看看周围散落着的一些牛、一些羊,还有几条狗,它们可能以为我是入侵者,便开始对着我狂吠,似乎要扑了过来。

我想,我面前的毕竟是人类,我只要真诚,只要友善,笑意盈盈,他们总是会答复我的。

于是,我问:“你们知道泰戈尔吗?他有一个旧时的房子在这里,你们知道吗?

他们还是不说话,我明白了,他们一句话也听不懂。

我便拿出手机,把我存好的泰戈尔的人与房子的照片给他看、给她看、还有另一个她看。

这时候狗已经扑到了我的身边,我毫不理会它们,任其撒野地狂叫。

这时,他们互相看了一眼,嘀咕了一下,回头喊出一对年轻夫妻模样的人。

男人似乎不愿意过来,只是妇人过来,我给她认泰戈尔,认泰戈尔在这里住过的房子的照片。

这位妇人摇了摇头,表示不知,说了一句我听不懂的话语。

我有些轻微的难过,但问路的心是死了,而且我发现自己第一次被某种冷漠,甚至敌意所包围。

我哈哈大笑,向他们合掌别过,指了指高处的山,他们还是一样没有回应。于是,我走回到了原来的那条路上。

其实,五分钟不到,我就看到了一个指示路牌,向上指的正是“Tagore top,三公里”。

我看了看山峰,不算太高,便顺着一条模糊的路上去了。

但路径越来越模糊,很快,只剩下了高过人顶的草丛与巨型树木。这时候,大雨滂沱而至,最糟糕的是:我迷路了。

我开始还只是一个劲儿地往上爬,可森林的深处一无遮盖,身上只有衬衫。冷暗之中,我想要回到那个人类的屋子里去躲雨,已经辨不出方向了。

雨水中,我全身湿透,森林中更是暗淡如黑夜。

看样子,想见到泰戈尔诗句生成的残旧的屋子,希望渺茫。

我心想,已经走到了这里,应该离那个残损毁弃的屋子半径不到一公里。但是,我愿意认输,守住这个距离,尊重它在我生命中的存在。

更重要的问题是:我能够活着走出这个森林吗?

现在已经完全没有方向了,不知道来时的路在哪里。还有,快三个小时过去了,那位素昧平生的司机会还在等我吗?我无法联系上他,因为没有任何的信号。

中午早就过去了,他其实可以抛下我,带上我的行李离开。而我,很可能会永久地消失在森林里面。

正在胡思乱想当中,我发现了脚下有一条人工的水管。

心里一股暖流汹涌而上,我对这个存在界的主人充满了感激。我知道,只要顺着这条管子的方向向下,必是此世的人间。

于是,在冷暗当中,在耳际充满了大雨的声响之中,我疾走如飞。这诸多声响,和我快速下山的“嗖嗖”之音,一起构成了奇怪的音乐。

当水管不见了的时候,我已经下到了开始的那段路上。我望了望天空,辨正了方向,然后往出口走去。我仔细数了数,自己绕过了21个S型的山头。

终于到了那个闭着的铁门,司机还在里面睡觉,太好了。不管怎样,我又出来了!

早上一个人在森林中步行了二三个小时,遇雨、迷路、大雾封山,司机人还不错,信号虽断,却在饥肠辘辘中一直候着。

后来,我们在往Ramgarh的室利·阿罗频多静修林时,又翻过了几座高山。

有意思的是,第三次看到Kainchi Temple。真是奇怪极了,全是不期而遇!

当我记录这段文字时,一切的一切,已经尘埃落定了。

我已住入了Ramgarh的静修林。回到室内,我静坐了一柱香的功夫,身体里的寒气便一一抖落,精力复原到最是充沛的状态。

南印度琫地舍里的Devdip Ganguli兄曾极力推荐我来Ramgarh的静修林。

来了一看,这里果然是罕见的白云之乡,林泉不长寻常木,亭堂虽有到人稀,花气入魂,曲径回廊,煞是迷人。

我想起了今天的所有遭遇,也记起了中国古诗人的殷殷提醒:一切事情,都有一种时空的契机与心灵的境界,自己尚有诸多的条件未曾具备。

所以,与泰翁此地的谋面,暂被取消,勉强不来,我也尊重那个距离,保持了一份秘境未遂的神秘,正是:

人问寒山道,寒山路不通。

夏天冰未释,日出雾朦胧。

五

不久之后,我知道了诗人泰戈尔在山中住过的不同房子,一个位于草舍不远的山上,一个位于拉姆格哈的森林公园,峰峦的最高处。

诗人泰戈尔受父亲代温德拉纳特·泰戈尔影响,曾经多次在喜马拉雅山朝觐。虽然那些日子里,家居者的旅行是件十分冒险的事情,它需要真正的勇气。

泰戈尔的父亲,代温德拉纳特·泰戈尔,在加尔各答素有“大仙”之称。他在印度到处旅行,几乎每年的春季或秋季都要到山中漫游。

代温德拉纳特·泰戈尔在整个印度,尤其是孟加拉国地区,深受社会各界的尊敬。

人们之所以称他为“大仙”,正是因为他的生活,犹如二千五百年前撰写《奥义书》的大仙们一样地纯洁和清廉。

但他并不是一个古典时代的苦行主义者,而是对世界怀有很深情义的圣者。

他曾在一首诗中写道:“我不在禁欲中感到解脱,我在千万次欢乐的结合中感到自由。”

虽是如此,其中亦有过个人心路的历程。

他确实有过避世而居的梦想,所以常常离家出游,穿过西部平原,去喜马拉雅的山中,像古代的圣者一样,喜爱喜马拉雅山的白雪皑皑、高耸入云的峰巅。

他丝毫不怕旅行的危险,登上阒无人迹的顶峰,沉浸在对大自然绝美的胜境之中,进入精神的三昧。

所以,他曾想永久定居在他所喜爱的喜马拉雅山,不想再回到家居的生活,选择在宁静和孤寂的环境里诵读《薄伽梵歌》,度过茫茫余生。

但是,自然却给了他另外的启悟。

1858年九月的一天,他像往常一样漫游在群山峻岭中间,为了欣赏自然的光彩,走到了一个山泉边。

正当他在水边思考有关水流的盲目命运之际,忽然,他注意到:虽然面前的泉水十分清澈、凉爽和甜美,但过了一会,当它流向了原野时,就会变得肮脏、腐臭和丑陋。

然而,尽管肮脏、卑微,这个水流却将肥沃交给大地,为众生的滋养而服务。

这时,他的心灵仿佛在说:“抛弃自以为高贵的骄傲,像泉水一般谦恭吧。把你在这儿所得着的真理,所学到的虔诚和真挚的教育,传播四海吧。”

于是,他回到了加尔各答的现实生活,经营世界的事务,改革涣散的梵社,如刚健有为的中国儒家一样,而且活得很长。

他看见旧世纪的日落,也看见新世纪的日出——像孤峰迥出、傲视群雄的峰巅一样,屹立在新旧时代的边缘上,无比高耸。

在他的“喜马拉雅山启悟”之后,不到三年,即1861年5月7日,人类历史上卓尔不凡的诗人罗宾德拉纳特·泰戈尔便诞生在他加尔各答的宅邸里。

应该说,这才是他贡献给世界的最大礼物。

诗人泰戈尔与父亲一样,长大以后,热爱宁静独居的生活,热爱喜马拉雅山的朝觐。

在一些艰难的日子里,譬如妻子离世、女儿病重,一战爆发等令人痛心的岁月里,尤其如此。

诗人心胸浩大,从来不拘于民族或国族主义,他与圣者辨喜的意见完全一样:唯一的政治是神,是真理在掌管着整个世界。

诗人泰戈尔也曾经有一个时期,他一个人在恒河下游的一些湖泊与河流当中,过着离群索居的隐居生活。

他说:“那些日子,我对于大多数的同胞来说,都是以一个模糊的人存在着。我的意思是说,我的名字在我自己所属的孟加拉国地区以外,几乎无人知晓。但是,我十分满意于这种状态,它使我避开了人群的好奇与时代的喧嚣。”

然后,他又来到了另外一个阶段:

“我的心开始感到了一种焦渴,想从孤独中走出来,为我的同胞们做一些有益的事情。而不仅仅是为我自己的梦塑造种种形状,冥思自家生命的谜境,不是的,我想通过一些更为明确的工作,一些固定的事业对我同胞们的服务,来表达我的人生理想。”

1901年开始,他在桑蒂尼克坦创办一所实验性学校,彼时,他的名望虽然在孟加拉国地区如日中天,但对于世界还是未知的。

直至于1913年之后,泰戈尔荣获当年的诺贝尔文学奖,才震惊世界、遐迩闻名。他开始行走大地,以爱的福音与爱的行动来行走世界。

他也曾一再地到进入喜马拉雅山,在阿莫拉、拉姆格哈等地过着山居的生活。

阿莫拉地区的这所大房子,是当地的土邦大君给泰戈尔的优厚待遇。

当然,他还在森林深处的拉姆格哈物色了一所十分幽僻的房子,便是我迷路且未寻到的那间。

六

随着漫游的展开,我在阿莫拉的山中,还有另外一个朝拜的目的地,即闻名世界佛学界的德国学者“高温达”隐居的别墅。

由于高温达的著作在欧美世界广有影响,尤其是六十年代的美国嬉皮士们中间。

故其驻地也成为欧美嬉皮士们的络绎不绝的山中圣地,直至今天,其势未衰,他的别墅在Kasar Devi,路程不远。

高温达俗名恩斯特·洛塔·霍夫曼,他1895年生于德国的Kassel。

第一次世界大战时,他在意大利前线服兵役,后入弗莱堡大学学神学、哲学。

因于Capri与旅居国外的欧美艺术家们住在一起,他开始对佛教感兴趣,于1920年出版了他的第一部著作《佛教的基本观念和它与上帝观念的关系》。

1928年,他首途斯里兰卡,随其同胞小乘佛教僧人三界智高僧学坐禅与佛教哲学,后者为其取法名Brahmacari Angarika Govinda。

不久他又离开斯里兰卡往缅甸和印度,最后皈依了藏传佛教,故又被叫高温达喇嘛。

他虽是德国人,但素以代表深湛的藏传佛教与印度密宗的研究而着称,人称“佛教界最伟大的解释者、思想家和禅定大师之一”。

他是上个世纪西方世界自己生产出的最有影响力的藏传佛教代表人物之一,同时他还是一位诗人。

他的妻子则是一位锡兰裔的舞蹈艺术家,夫妻两人都与加尔各答的大诗人泰戈尔有着甚深缘分。

当他在泰戈尔创办于桑蒂尼克坦的印度国际大学任教时,结识了当时名叫Rati Petit的女子,两人于1947年成婚,高温达为其取名李·古塔米Li Gotami。

从西藏返回后,整个60年代,他们在Kasar Devi的家便成了到东方寻找精神寄托的西方人的必经之地。

1966年,高文达喇嘛出版他颇负盛名的自传《白云之路》。

而我最初知道高温达此人,是在多年前于英国伯明翰的一家旧书店。

那是一位俄罗斯老人开的书店,离伯明翰大学的Selly Oak 校区不远,大概步行十五分钟左右的距离。

与一切老旧的城市书店一样,此书店里面逼仄阴暗,却全是古迹斑斑的好书,把几间房间完全充满,密密麻麻,铺天盖地,最上面的需要扶梯上去。

人在里面,几乎没有转身之裕,里头以文学、宗教与神秘学类书籍见长。

我在一个角落里面,用四英镑的价格购得了一本高温达的书,名字叫做“Creative Meditation and Multidimensional Consciousness”,是关于印度与西藏密教的书籍。

1957年,当风靡一时的伊文思·温兹的《西藏度亡经》出第三版时,除增加了荣格所著的长篇释论外,就是高温达所写的序论了。

高温达为《西藏度亡经》所写的导言并不很长,可是伊文思对它的评价则相当不低。

他甚至说,对此书教法之甚深密义的解释,没有能比高温达在导言中所述写得更加博学了。

高温达有一个藏传佛教的古鲁Lama Ngawang Kalzan,他随其臻获噶举派之灌顶。

我们拜访了黛薇女修道院之后,便开始打听高温达的别墅。

在靠近他家的时候,发现附近还有一座藏传佛教的寺院,因为我的司机是印度教徒,故这里连他也不知道的,他自然更不知道高温达在西方佛学界的地位了。

我们路遇一位骑着摩托车的藏族青年,在他的帮助下,进到了高温达留下的山中别墅。

无非是几间普通的平房立在高坡上而已。如今,有一对中年夫妇在家。

聊天之间,我知道了这位女子即高温达的古鲁Lama Ngawang Kalzan的女儿,名叫Dechan。

她从小在印度长大,如今与丈夫Konchok一起,守护着这个远离西藏的异地家园,而因附近藏寺的存在,亦是诸多平安。

他们夫妇只会讲藏语跟印地语,英文会一点点。他们给我们泡了藏地传统的酥油茶,拿来一些饼干做茶点。

我发现一代大师的后人,对佛学与印度哲学毫无了解,谈话当中,颇露羞怯之意。他们这里欧美人倒来的不少,我很可能是他们接待的第一个中国人。

他们带我进到了里面的房间,神龛微微有一些暗,但十分庄严肃穆。而且,很可能是因为光线暗淡的缘故,充满了说不出来的神秘。

我相信这个房间,隐藏着无数的陈年故事,只是已经不被世界所知道了。我一回身,便看到了墙上还挂着大师与高温达夫妻的照片。

于西方大多数对藏传佛教有所了解的人来说,高温达是一位公认的大师,一位至高无上的权威。

除了他的自传《白云之路》曾让成千上万对东方神秘智慧充满憧憬的西方普通读者着迷外。

他于1960年出版的专著《西藏密教之基础——据大密咒六字真言之甚深密意》,也曾令众多从事西藏学研究的专家学者们倾倒,迄今一直是学习西藏宗教者必读的经典。

我本来还想拜访Dewaldhar Estate,因为位于68公里之外的Shya Devi有一个aforested peak,是与辨喜尊者有关的圣地。

但位于40公里之外,两者因山间路远,且暮色渐浓,故未能去成。然即便如此,收获亦已是极大的丰盛。

七

这是五月下旬印度北部的森林之中,喜马拉雅山脉的中段,离西藏的阿里不远,距著名的冈仁波齐峰亦不过230公里。

然重山相阻,密林深含,远峰尚在隐现之间。万物之灵于斯域恒久相运,抟气吹拂,是谓“在宥天下理,吹万群方悦”。

山中气候,奇幻多变,早上往往是半山云雾,气温颇低,我把所有的衣服都穿上来了,还是偏于冷寒。

而中午则杲日当空,光明澄澈,无比洁净的光撒在了无尽的虚空之中,并自由落下。

那些落在树叶间,自缝隙间透过的光,如清新的呼吸,复又碎成了碎金与碎银,熠熠生辉。

下午风满山林,荒林沃若,只为了一场不期而遇的雨水。

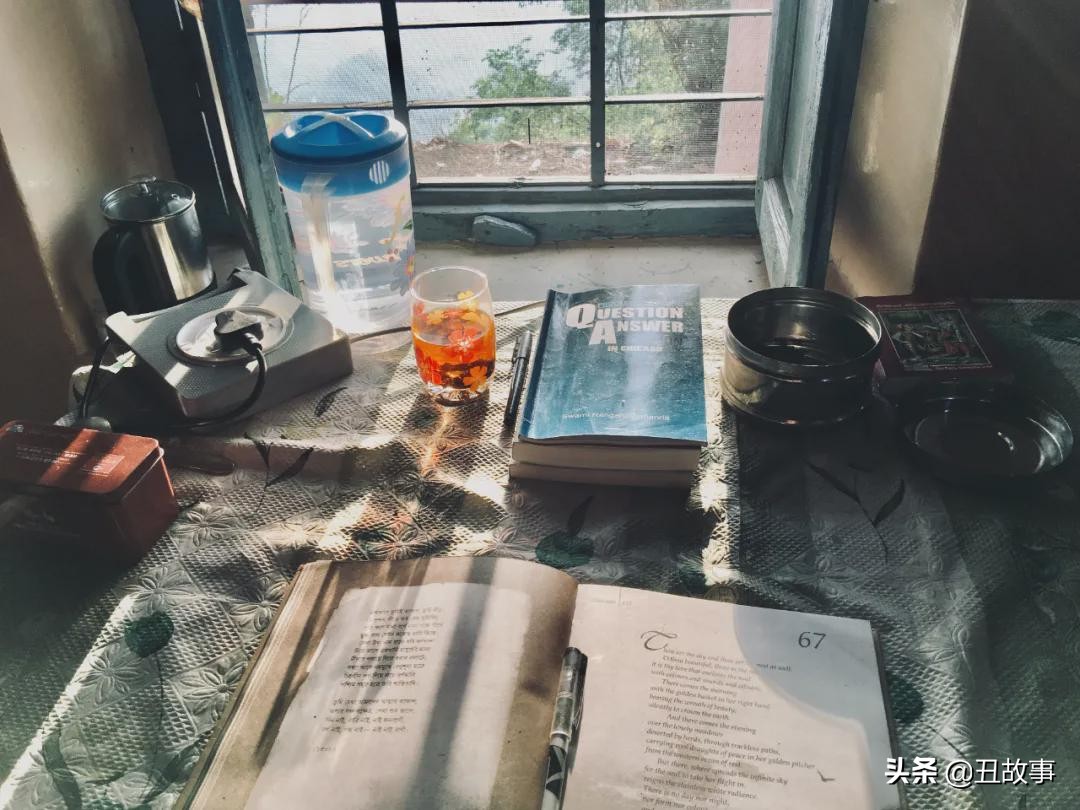

山是穷目欲望,亦是望不到其邈邈边际的,我每日的大部分时间皆在草舍里面静坐与阅读,察看身上舞动的自然的手臂。

生活亦是简单质直,大概堪似南宋的朱熹于武夷山中的半日读书、半日静坐的生命实践。

余下来的时间,则多半是用来是看空空的天,聆听树隙间鸟雀的鸣唱。

鸟或合唱,或对语,或孤鸣,皆示之以哀哀弱音,偶或有巨鹰于空中飞过,随风则会伴有威武霸气的信号,其叫声自高天垂落,响满天际,群山惊悚肃然。

此处海拔6000公尺以上,群山层叠,居位颇高,但举目极望,雄岭之中,却布有不失幽趣的种种山径之缓坡。

我若起意,冒出念头,孤身沿着那些山路行走。

我想,风定是清凉的,星辰则在天上飞,脚下的湿湿青草则会在我的裤管底下迅速生长,身后还有几百万只森林的虫子浩浩荡荡地跟随。

但我大多时候是静坐室内,于是,便有山间猴子来叩访,或在屋前,或在房顶,伴有啼声,其状示哀。

我知道,此时还有鸟雀在飞,叶片在落,花儿也在盛开,高松底下可能还歇着道院里的一位僧侣,沐浴着洁净的阳光,沉思存在界的秘义。

每一个房舍内都会有警告,大意是,晚饭用毕,不宜于林间走动,因偶有猛兽出没,行走颇多危险。

古人据说有境界者,虽是逃乎深山与大泽,却能够入兽不乱群,入鸟不乱行,堪是返乡的孤子,重新与自然收获母子的相认。

如同我多次于山径狭路遇见的那一对母子猴,永是抱着,吃喝住行,怀中一式不放。

这里早晚会有两次集体的唱诵与禅定,唱诵以孟加拉国语与印地语为主,偶有梵文的咒语倏然杂入,我因不会唱,便心与之,亦随喜之。

时间是一条大大的河流,供我们细心地去垂钓。结果如何,端看我们垂钓的意向而定。

生命岂可铁定泥执,大都如以刀断水,水流不止,但泰翁有言:“只管走过去,不必逗留着采了花来保存,因为一路上,花朵自会继续沿途开放的。”

这是生命的真正信仰者,故而毕生回顾,已经收藏了安定如初的最好命运。

八

根据印度人的历书,新月之日前一天是Shivarathri,即“湿婆之夜”。

而且,每一个月都会有新月祭与满月祭,我记得自己自加尔各答出城,彼时正是新月祭,而昨天则是满月祭,也恰逢是我收获最为丰盛与圆满的一日。

此祭一毕,也意味着我的行程又要重新开始启动了,我已经看到了禅堂里面的罗摩、悉达与拉克什曼等三人,还有伟大的神猴哈奴曼的神像,这似乎成了我森林云游的出发信号了。

今晚夜气深袭,香气亦是浓郁而芳醇。

因祭祀活动,最近每晚都是圣咏之夜,客人中有三位是来自比哈尔邦南部的著名城市兰契的音乐家,天天都在卖力地击鼓歌唱,弹着令情感愈加绵密、细腻的西塔古琴。

有一次,我们还专门到阿莫拉城中的辨喜农学院开了一场音乐演唱会。所谓“音乐”者,全是献给他们的神与古鲁之颂歌,称诵神的名字。

以生命的歌唱与沉醉的方式来称诵,印度人相信神即会在现场聆听,唯有歌唱,最能靠近神的心灵,这是以宗教着称的印度音乐与歌舞如此发达的原因。

这里天天都有几十位新旧客人,再加上各处行脚而至的云游僧人,来来去去,居然有见不完、数不尽的新面孔。

客人们大都是信徒,有来自孟加拉国地区的,有来自卡拉拉邦的,也有来自新德里,来自瓦拉纳西,或勒克瑙的。

最近几天,还有五位女性的出家师父,她们是自Trapura来圣山朝礼的。反正,每日的人员构成都不完全一样。

除了来自瓦拉纳西的苏比尔教授以外,我此次停留的时间算是比较久了,所以亦是深有体会。

真是难为了一座山中静修林了,要接待与照顾这么多的复杂人群,怪不得这里的工作人员干起活来,都像是飞禽一般地在山间奔走。

我认识了帅气的Mahaish,敦厚的Ramaish,还有身兼数职的Gopal Singh,他是我走访几个山头的小车司机,是一个快乐的人。

我们去山城的老街拜访一百年前的旧时光,他带我到过他的家,饮过山中的酥油茶,还带我拜访最重要的Kasar Devi。

而在草舍中心的办公室里服务的工作人员Aman Kumar,则是拳击手的模样,后脑勺扎了一根小辫,我猜测他是婆罗门的种姓。

正如鱼入深海,鸟归深山,真正珍爱宗教修行的师父们在此,必是颇有羁鸟归旧林的返乡一般的欢喜。

他们强调心灵的净化,强调修证的实践与传递,但绝不售卖宗教,这与中国朝阳区的那几千个所谓的“仁波切”应该是不同的。

他们除了要维系静修林的日常生活与修行之外,还需要准备如此繁重的接待工作,着实不易。

其所有的开支都无法预算,与客人没有任何的收费与买卖的关系,只是单靠自愿的捐赠。

而这些人的来路亦未必完全纯粹,未必就有合适的捐赠,他们只是以强烈的服务世界的态度在行动罢了。

古人说得好:隐者在山,樵者亦在山,在山则同,所以在山则异也,樵隐俱在山,由来事不同。

人们或是猎奇,或是旅行,或是避世,或是修行,动机各各不同。

而即便是林栖的出家人,一旦长久栖居,若是六根未曾清净,亦不免生心,不免烦恼、空虚,生命的活力日趋凝滞。

我看那些行脚的尼师中,有几位便明显如此,可能我是男性的缘故吧,连我的问安与礼敬都令她慌措不已,未能正常回礼。

似乎被捆绑太深,也或许宗教的修行,对于女性尤其苛刻,戒律也特别森严、繁多,以前我略有所闻,今天甚以之为然也。

九

今天要告别此阿莫拉的山间胜境了,我对它充满了感激,知道恩重如山,情难相酬!

深觉存在就是一种无价的馈赠,与其相匹的则是无妄的接受。

我向静修林的众人一一辞谢,既有负责林中诸般事务的高僧Swami Somadevananda ji,也有一日三餐的敲钟人。

结束了访问,我便踏着落花,回到了清清净净的草舍。

我来的时候,花径尘除,舍门虚掩;我走的时候,尘除花径,虚掩舍门。

百千三昧,无量义门,有些时候就在这种一花一尘的悟察当中,觉性的种子有望于大片大片被觉察的花尘当中破土而出,向天空自在生长。

如同日月的恒相轮转,构建成了世界人生的无常与恒常的双重面容,双重辩证。

一切音声形相也尽是虚空假面的同时,却又偏偏深藏了最多的佛言佛语陀罗尼。

古人表达过这样的意思:郁郁黄花、青青翠竹,若由觉性来细勘,则无非俱是显作了无量的法身般若——一花一尘都是诸佛,至少都是诸佛圣者的生命省入之便道也。

昨天,早餐结束,回草舍的来路上,不经意看到那位平日极不起眼的加尔各答人在路上探手采摘野花。

他觉察了我路过其身后的脚步声,便随口对我说,这是要带回加尔各答的,并加上了一句:“beauty is plenty!”

我立时惊住了,觉得这话出自眼前人之口,实在不可思议。

它让我想到鸟儿在地上跑着跑着长出了翅膀,石头沉默久了便蕴出了美玉,而草木长全了还开出了鲜花……又想到了祭祀的祭物,想到了嘴巴的歌声,月晕,语言中的诗,还有手掌中的礼拜等等。

beauty is plenty!我为此语无穷的含义深自着迷了,我不知道如何准确地译将出来,或勉强可以译成——美起于丰裕。

天天帮我们扫除落花石径的则是那位敦厚的Ramaish,看容貌像是阿拉伯人的后裔。

每日清晨,皆是由他来扫尽草舍的门内门外、山路石径的纷飞落叶与纷飞的花。

因静修的中心就处在森林里面,扫除一事就特别富有了禅味,明知道一会儿工夫,落花落叶又会遍满石径,尘泥香杂。

但还是毎日如此,认认真真地,一片一片地扫,实如江河水,一波未尽,一波又起,然这何尝不像尘缘深缠、日常世界的无穷的人生人事呢!

皆以扫落花落叶的方式,渡过了生命中的一个个河口,不求尽善尽美,但得尽心尽意。 尽善尽美据云是上帝的事,而尽心尽意,则权之在我、履之在己,以不了了之的方式,了断人生的方方面面。

你不是火焰,世界与他人也未必就是燃料,不作点燃他们的指望。

你真正要的,乃是生出可以自照的光明,只要足够强烈,照亮自己生命的同时,自会照亮他人,与他者的诸世界。

–END–