故园杂忆二篇

文丨黄国钦

故园杂忆之一

远山晨曲

冬日的太阳,照在孝子坟前的这一片山窝上,风吹过来,山树呼呼,山草起伏,阳光便像在这树上、草上舞蹈。以前,孝子坟是一片荒凉的地方,一条黄土公路,从山那边蜿蜒过来,到了这里,转一个弯,又蜿蜒而去。久久地会有一辆二辆的汽车,却老是匆匆忙忙,一闪即逝。日子,便印在这寂寂寞寞的辙印上。

孝子坟的侧面,是飞天燕;背后,是大旗山。这飞天燕和大旗山,蕴藏着成千成万吨的高岭土,懂行的人啧啧说:“嗬,这里是做瓷的好地方!”可是,这荒凉的地方留不住人,一个个工人的心,都在想“飞”,于是,仅有的一家半家瓷厂,就奄奄一息。

日子一天天过去了,孝子坟依然旧模旧样,山草及膝,山树齐肩。只有附近乡里的几个老者,偶尔到孝子坟前凭吊,讲起“百窑村”的掌故,讲起“飞天燕”的沉睡,发出一声二声的叹息。

是啊,应该叹息。想古时候,潮州人在这里,在孝子坟,在狮山、虎山一带,建造了99条龙窑,生火的时候,火光映红了十几里天地;出窑的时候,瓷器堆满了十几里山坡,那时的日子啊……

老人走了之后,孝子坟又恢复了沉沉的寂静。只有日光斜照下来,映得飞天燕的瓷土,亮得扎眼。

日子又过去了好久。有一日,忽然开来了一支队伍,在孝子坟对面的山下,开始营建楼房。接着,有消息传来,说这里,要开发飞天燕高岭土,这一带,将开辟为陶瓷开发区。

看着在树上草上舞蹈的阳光,看着汽车屁股后扬过的尘土,人们半信半疑。不久,就有事实证明。孝子坟对面的东湖住宅楼,盖起来了;孝子坟左侧的绵德中学,建起来了;孝子坟脚下的黄土公路,浇上了乌油油的沥青。叹息的几个老人颔首点额:“嗯,有了人烟,有了学堂,有了交通,就能收拢住人心。”

果然,这地方热闹起来了!一日,早起的人们发现,就在孝子坟的山下,开来了推土机、挖掘机、拖拉机、自卸车。于是,白天黑夜,炸药的爆破声、机器的轰鸣声、工人的喧哗声,响成一片。人们便圆睁着双眼,惊异注视着这些变化。便有人在传说,潮州要引进一条意大利的彩釉墙地砖生产线,这里,就是在建设彩釉砖厂。便有人缠住基建人员,探听到好些“引进”的消息,比如,外国人的这套设备,烧窑可以免用匣钵,操作可以使用荧屏,使用电脑,使用机械手,年产60万平方米的生产线,只用得着27名管理员;比如,这样高档的产品,时下国内外的市场,供不应求。这么好的消息,直叫人听得如痴如醉。有人便突发奇想,好像这花园般的工厂,眨眼已经建成,那比大理石还要漂亮的瓷砖,镶嵌在巍巍的高楼之上,晨光曦洒下来,映出霓虹般七彩的祥光;到那时候,这里的日子,比“百窑村”还要火红。有的人便想象,用这些瓷砖换来外汇之后,国家又可以引进新的项目;到那时候,东湖的楼房,也会镶上这比琉璃还要瑰丽的瓷砖……

日子依然一天天过去,东湖人的传说,却一天天在变成现实。于是,那叫人半信半疑的关于开发区的传说,就成了东湖居民日常的话题。后来,果真就有消息接踵传来,说是就在孝子坟这前后一带,又已经在设计建设好些新厂:有一万吨高岭土精选厂;有34万平方米釉面砖厂;有……这些消息,听得人心里火辣辣的。那些本来不愿到山窝窝居住的人,就也都搬来了。

现在,东湖的居民,不分男女老幼,每天起来,第一件事,就是打开窗户,看一看对面的彩釉砖厂,看一看周围那一片宽敞的天地。那几个叹息的老人,也已经不再去叹息,不再去孝子坟凭吊了。闲了的时候,他们就在村口的老桉树下打坐,一边喝着浓浓的工夫茶,一边呵呵地谈笑着。

鼓荡的旗帜

江山易改,禀性难移。冬哥,怎么半辈子温良谦让的你,近来也常脸红脖子粗?随着日历一页一页地撕去,你那二根瘦削的手指,更加神经质地插在胸前的纽缝里。是二千万元的项目压在你的心上?二千万元的数目搁在你的心里?你变了,变得有那么点神经质,急匆匆地讲话,急匆匆地走动,那一身日见肥大的衣服,就像在旗杆上摆动的旗帜。

有人说,宜冬这家伙,翘尾巴了。有什么好咋唬的。好,冬哥,咱让了,让给他来试一试。咱就不再去求爹爹、拜奶奶,不去求电、求煤、求贷款、求钢材,咱也不用再和各种各样的琐事纠缠不休了。冬哥,你记得吗,以前,这些矛盾扭结着纠合着,一桩桩一件件沉甸甸地摆在你面前,现在咱让了,让给他去彬彬有礼吧!你说:“小弟,别这样,士为知己者死。”嗯,冬哥,我知道你。

自从出任彩釉砖项目主谈判,自从担任筹建领导组组长,你就有了一种把自身利益置之度外的准备。那时,领导拍着你的肩膀说:“宜冬,你大胆谈,组织上相信你!”凭这句话,你豁出去了。广州、深圳、佛山、汕头、北京、福建,你就像一只惯性的陀螺,不停地旋转,同意大利、同英国、同瑞典、同西班牙、同澳大利亚、同新西兰……同那些牛高马大的外商无穷无尽地谈判。

我曾经参加过一次你们的马拉松谈判,天,原来谈判不像电影里描绘的那样是一件美差事:宾主频频举杯,洋溢热情亲切的气氛。当那个伊地先生突然问你:“宜冬先生,你正在和我们谈判,你的助手,怎么又在七楼和C国进行接触?”我看见你的眉角猛地跳了一下,随即又不动声色地说:“我们愿意同一切有诚意的客商进行洽谈,包括你,伊地先生。”哦,冬哥,原来谈判是这么叫人提心吊胆的,难怪你在每一次谈判前,摸情况定对策都要搭上几个半通宵。冬哥,真想不出,这几十次谈判你是怎么熬过来的——一次次的讨价还价,一次次的心理攻坚,一次次的毅力比试,一次次的筛选淘汰。要是换成我,早就拉倒不干了。

一年下来,冬哥,你明显地干瘦了。同E国签署合同的那天,我看见你兴冲冲地忙碌着,那一身日见肥大的衣服,就像旗杆上摆动的旗帜。爹没了,娘没了,这世上就剩下咱哥俩,我真说不出是替你悲还是替你喜。记得那时,我一只手拢着你的耳朵说:“哥,你这套设备比D县引进的同等装备,便宜了80万块美元罗。”我想,你听后一定会乐滋滋的。想不到你狠狠地说:“那帮人怎么了?就那样‘软’?80万美金就白扔给人家了? !”嗯,冬哥,就这句话,我了解你。

工厂场地选择在山里。山里有丰富的瓷土。站在山腰的大叶桉下,就可以看到工地的一切。可以看到巍巍的860吨压机,可以看到房子一般大小的3.5万公升球磨机……当初,你带着大伙,按照我们自己设计的方案安装,结果,哈哈,压机的水平高低差,每米只有十个丝,球磨机只在半厘米。E国那个蓝眼珠的专家看了,摊摊双手,又耸耸肩膀,讪讪地走开了。起初,他曾经说过:“你们中国的水平,这样大的设备,每米的水平高低差,压机能达到一百丝,球磨机能达到三厘米,嗨,就不错啦。”现在他懂得了,中国的水平,原来是这样了不起。

山里风大云多,一片乌云吹来,就会遮住一片光明。真想不到,冬哥,会有比同外国人打交道更难的事。安装的期限一天一天地接近,有人却釜底抽薪,借故卡着不调来电工,焊工;连一台10吨的吊车,三催四催也催不来。E国的几个专家都急了,好几次闯到工地的指挥会上:“吊车,你们究竟来不来?不来,我们自己上城里租!”冬哥,听着,我都替你难过。

日历一页一页地撕去了,就像刀子一片一片地剜着你的心。人啊,为什么光嫉妒别人的成就!为什么不想一想国家的信誉!难道,他们心中从来没有想到祖国吗?!

冬哥,你沉不住气。矛盾又矛盾,困难加困难。你急匆匆地走动,急匆匆地交涉。那二根瘦削的手指,就那么神经质地插在你胸前的纽缝,那一身肥大的衣服,就像被风掀动的旗帜……

我看不下去了,我说:“冬哥,咱让了。软刀子杀人不见血。哥,你甩手吧。”

你流着泪。冬哥,吃了35年饭,我才知道原来你也会流泪。你说:“小弟,受人滴水之恩,当涌泉相报……”啊,冬哥,这就是你!你忘记了咱的家庭出身,那沉重的包袱曾砸碎了你多少希望的梦;你忘记了失去的爱情,那个姑娘一听说你是地主的儿子,长辫子一甩,不回头……你光记着起用你的领导,光记着介绍你加入组织的同志,光记着你当选为劳动模范那难以忘怀的时刻……

咬咬牙,拍拍我的后肩膀。冬哥,你又急匆匆地走起来。山风吹过来,你那身显得肥大的衣服鼓荡着,像一面巨大的旗帜。冬哥,这就是你……

瞎子的呼唤

镇台前有一双孤母子,做母亲的叫二姑,做儿子的叫阿福。一根花针一条线,二姑拉扯着阿福。

有一日,二姑撒开一双手,丢下小小的阿福就去了。十一岁的阿福嗷嗷地叫,在二姑的灵前亡命地嚎,一对荧光闪闪的眸子就嚎瞎了。街前的人叹息着阿福的命苦,把阿福送到了“半仙楼”,给半仙洗便桶,提夜壶,闲来便习读算命择吉的功夫。

阿福长大了,一面小锣擎在手,一根长竿点着地,“叮叮叮——叮叮叮”,满街满巷地讨生意。

“叮叮”的锣声敲得人心头酸酸的,人们有事无事就都请阿福“赐吉”,听悠悠的声音唱:“女嫁男婚正及时,春蚕秋稼两相宜……”然后一角二角地给毫子。

后来,镇上的民政助理觉得这样有碍观瞻,就说服镇办的塑料加工场,接纳了阿福当临工。终于,阿福有了一片栖身地。

大家都欢迎阿福,叫阿福什么都不用做,唱唱曲儿给大家解解闷就好。阿福就唱:“王金龙,命中不幸……”凄凄的声音很悲切。

大伙听了,叹一口气,接着便阴阴地说:“唉,这个阿福,不是在唱他自个吧?”

日子,就这样平平静静地滑过去。终于,有一日,阿福恍恍惚惚听到了一片嘀嘀咕咕的埋怨声。埋怨的人说:“哟,咱也要搞承包?那那个包袱谁来负?”轻松了几年的一颗心,一下子又有千斤重。阿福的声音嘶哑了。

第二天,阿福早早地就来了。阿福对场长说:“场长,别的我做不来,就让我铡鞋底吧,别人铡多少我铡多少。”

场长搓着手,“嘿嘿”地笑着,后来就悄悄地退开了。

于是阿福就真的成了铡刀手。鸡爪一样的五只指,抖抖索索地摸出去,抓着了鞋底就往刀口塞,一天铡下来千百双底,工效并不比明眼的人差。于是,人们就忘记了阿福是瞎子。

日子又过去了很久。有一天,民政助理又来了。民政助理动员大家到文化宫去看展览,红红绿绿的图画很吸引人。但是,民政助理不客气地把大家带到了拐角的一幅作品前。这是一幅荒诞的作品,画面满满地木刻一样的画了一只黑色的变形的大大的眼睛,眼睛旁边还歪歪扭扭地写了六个字——光明——瞎子阿福。

大家看了,都看不出什么名堂来,都把眼睛,盯向民政助理。民政助理只好站出来解释:“这是阿福的呼唤!”

大家听得有趣,都笑起来。笑后,有人就想,阿福在呼唤什么呢?

磨盘山的日子

磨盘山下蕴藏着高岭土,磨盘山上就建起了一间瓷厂。这间瓷厂就像磨盘上的那一只磨子,在深山里把日子一日一日慢慢地又平平静静地磨着。

山里的工厂少人来。有一天,忽然有一个人到工厂来报到,生活在山里的人都觉得眼睛一亮:好一个漂亮的阿妹!

于是,有好事的便去打听。不久,连厂里的老阿姐们都知道,这个阿妹叫朱巧莲。

可是,生得灵灵精精的巧莲,做起工来,却输人一截。别人捏的瓷坯圆的圆、扁的扁,她捏的坯总走样儿。

带班的班长出来指责:“咦,巧莲……”

巧莲羞得低下了头:“班长,俺手生,捏不好,您请个师傅来教俺,啊?”

班长把手一甩,走了,一边走一边说:“你没看现在搞定额承包,哪个有闲工夫来教你!”

好似石子击水,激起了波澜。巧莲睥睨着班长,嘴里没说什么,心里却不服。俺一个徒工,跟人家四级五级工一样,做同样的产品,下同样的定额;操作无人教,还要怨俺质量孬!

她肚里来了气,又不好发泄,便不再理睬质量的好孬了,每日就只顾把二百只定额做完。

终于,车间主任出来管了。主任说她修坯没按要求,上釉又不得要领,还说连这几样简简单单的工课都不会做,枉你读到中学毕业。

“你这样粗制滥造,是要罚的!”

巧莲静静地听着,当听到他贬低自己的人格,鬼心性上来,就冷冷地说:“俺向你反映俺不懂技术,你怎么不找个师傅来教俺?向你反映定额不合理,你怎么不修改?整日只晓得蹲在办公室里‘吹大炮’,这个时候就出来讲大话。”

主任听了,脸色一阵青、一阵白,喉咙就好像梗着一支鱼骨,好久说不出话,只是拿双眼睛盯着眼前的这个阿妹。

车间里的那帮后生,原来都竖着耳朵听着,这会儿都觉得,巧莲说出了他们的内心话。然而,一阵称心过后,他们的心里,又好像压上了一块磨石。

主任悻悻地走了。可是,他马上把这件事呈到厂部,还阴沉地说:“谁不知道,这套经管方案,是厂长一手制定的。”厂长听后,坐不住了。想不到两年来一直安安稳稳控制着工厂的这套制度,会受到一个妹仔的骚扰,今后,还说什么用经济手段管理企业。于是,他郑重地召开了一个大会,宣布朱巧莲停工三个月,还叫她到会上反省。

会议过后,很多人都在议论。有人说:“这样处理应该,莫让一粒老鼠屎,坏了……”也有人内心同情。同情的人都是那些后生帮,可惜后生帮说话毫无影响。

日落的时候,朱巧莲走了。走了之后,磨盘山的日子,又恢复了慢慢地平平静静的样子。可是,又有一些人感到,这平平静静之中,好像又不那么平静。

故园杂忆之二

一

凤凰山下有一座古府城,城内有一条大禅街,这条街在闽粤边十几个县颇有名。沿这条街走下去,街尾的地方,有一间古老的福德庙。庙很小,又破旧,与隔几十丈远的大禅寺相比,更显出十分的寒酸相。

在福德庙的斜对面,有一条竹竿般长短的小巷,冠名以福德庙巷。巷尽头,有一块百几十平方的宅基地,边上有一棵石榴树,听说榴果是用来祭庙的。这一年,福德庙居民委员会,就在这块宅基地上,用竹篷搭起了一个加工场,再在门口挂出了一块木牌子,上书“福德庙居委会塑料加工组”。那时候,虽然没有广告志贺之类的活动,但消息还是很快就传开了。于是,便有很多人围着居委会主任,缠着要进加工组。

这个组名为塑料加工组,其实叫垃圾加工组也差不多。那时城里的塑料厂图省成本,派人从四乡六里收购来很多旧塑料鞋,加工组便专门替他们做下道,负责撬去嵌在鞋底的砂石,洗去沾在鞋面的尘土,再运到大禅寺山门对面的大埕上,把水淋淋的鞋底摊开来,一片一片地晒太阳,晒干了装到麻袋里,凑足一板车,再拉还给工厂。

为了做工的方便,加工组的“工人”分成了好几摊,一个摊围着一大堆旧鞋底,一个摊围着好几个大瓦盆,一个摊便负责去晒鞋和拉车。她们不晓哩,这几个摊,叫做几道工序是更好听。

初来乍到的人,看到这里的情景就要皱眉头,说穿在脚上的东西,踩砂踩石,踩屎踩尿,不知有多脏。做这等事,怕是从细菌手里讨钱使!

加工组是女人的天下,一个个三十几岁的女人,出嫁了,生了细仔,家里钱根紧,便央人找居委会主任说个情,到这里来讨个工,一日七角八角好补家用。女人多了,说话做事,就没有了规矩,脑子里怎么想的就怎么说,想干什么就干什么,常常别人受不了的话和事,她们却觉得很平常。

这一日,加工组来了一个“小”男人,叫蔡英木,十八十九的模样儿。女人们便睁大了二只眼珠子,滴溜溜地绕他转,内心里却琢磨着,怎么“尼姑庵”跑来个“小和尚”?刀子一样的目光,剜得人脸都发痛了。

俗话说,男人的头发短,女人的舌头长。看他那一副窘样儿,她们又把目光射向了组长,嘴里叽叽喳喳叫,恨不得即时从组长那阔嘴里,掏出一个所以然来。名叫贞姐的组长,便把大嘴唇撇了撇,当着蔡英木的脸就说:“哼,好柴流不到三峙溪,好男不来到这里洗鞋底!”

蔡英木的脸,立即就变了个颜色。贞姐,你岂知他为什么到这里来。

二

英木是泮巷三婶的儿子,七五年读完了高中,回到家里来了。回来之后,就一头钻在家里,哪儿也不去。也不见有同学或朋友来找他。

三婶看在眼里,久了,便觉得心头发痛,夜里,就常常做梦,梦见儿子直直地站在床前,一双大大的眼睛,在怨怨地看着她。梦醒过来,三婶就用手堵住嘴巴,任一双眼睛,流下两串咸咸的眼泪。她总觉得对不住儿子,是家里穷,儿子比不上人家,心里受委屈了,于是,她整个人扑到了花规上,除了做饭,连睡觉的时间也少了。

她岂知道,儿子在想些什么?

三婶的丈夫过身早,一家,就只剩下孤儿寡母二个人,靠三婶绣花挣钱过日子。看到母亲在花规前佝偻着身子的样子,英木便感到心酸,怨自己生为城内人。要是在乡下,毕业了,就可以种田,也不用费心工作的事了。因此这一段时间,他前前后后都在想一件事。

有一天,想通了,他便对三婶说:“妈,我想去报名,免得您……”

三婶一时愣了,仿佛听到了晴天霹雳。她歇掉了手里的针线,定定地看着英木,说:“你想咋?我身边就只有你一个,你走了,叫我去靠谁?”

听三婶这么说,英木也怔住了。考虑了很久的上山下乡的念头,就让她一句话取消了。他只好默默地退回房内,在窗前坐下,看母亲一针一针绣花的背影。

这一夜,英木又想了大半夜。第二天,他便到居委会去报名待业。走在路上,他觉得这世事既可悲又可笑:人,什么都能战胜,就是不能战胜吃饭。

贞姐并不去打理这些,她塞给英木一把锥子,就支使他:

“哎,去撬鞋底!”

英木来到那一摊人的面前,找了只竹椅刚想坐下,却吓了一跳,心里,就像骤然闯进了一只鹿子,在“怦怦”地乱撞。

天热了,那些女人,都把外衫脱了,只穿一件内衣,伸手拿鞋底的时候,领子就阔阔地敞开,两只奶子,就从领口显露出来。

英木从来没有看见过这种东西,这会儿,只觉得涌上了一股热血,在胸口沸腾,在脸上燃烧,在周身激荡。他先是感到羞涩,立即又感到了难堪,好像是自己做了错事,又好像是受到了嘲弄。

他,怔在哪里了。

她们看到他木木立着的样子,觉得好笑,便“咯咯咯”地大笑起来,一个拍着一个的肩膀,又一个个笑得前仰后合。衫里那二个东西,便随着笑声,一下一下地颤动。

也有一个人没笑,那是一个年纪轻轻的姑娘。在别人哄笑的时候,她只不过抬了抬头,瞥了英木一眼,就又低下了头来,撬她的鞋底。撬鞋底的时候,那个圆脸,却莫名其妙地有了抹红晕。

英木仿佛觉得,这个人有点脸熟。

和这些女人在一起,英木常常感到心慌。累了歇息的时候,她们总喜欢张三长李四短地闲聊,聊到乐处,便又“咯咯咯”地笑起来。他很害怕看到,她们笑的时候,那诱人的东西在眼前晃动。

后来,他有了一个发明。她们笑的时候,他便把眼睛望向篷顶。久了,又发现在那篷顶,开有一个三角形的窗口,从那里,可以隐约看到大禅寺的一条翘檐。那是一条断了钩花、残缺不全的翘檐,翘檐上有一个无脑袋的金刚,金刚的那个脑袋,在前些年砸掉了。

看着那条翘檐,他心中总感到一种莫名的躁动,脑子里,便总要去想当年砸烂佛像的往事。

有一天,他从大禅寺的遭遇,联想到自己的身世,想到自己堂堂一个汉子,无能为社会尽力,却厮混在这一堆女人堆里,不由生出了一番感慨,两颗泪珠,便顺着眼角,滴了出来……

在英木望着窗口的时候,那个年轻的姑娘,也在望他。

这个姑娘,望着他干嘛?

月底,发劳保用品的时候,她塞给英木一条毛巾,又讪讪地和他搭话。英木才知道,她叫蓝月,十八岁,原来是他隔三个班的同学,到这里比他先了三个月,现在是加工组的考勤员。她说:“在学校的时候,我喜欢读你登在墙报上的诗,你那一首《自由》,我一直记着,到现在还能背呢。”说完,便抿住了嘴巴,露出了浅浅的一笑。

英木想起来了,在学校那一段时间,每次在墙报上板书,总感到有一双眼睛,在背后瞧他,原来……

他看着蓝月,笑了一笑,便接过毛巾。又想说几句感谢的话,却不防贞姐走了过来,从他手里,抢过了毛巾,说:

“来不到一个月,就要拿面巾,街市上有这种便宜事?”

“贞姐……”

英木张开口,想解释几句话。没想到贞姐不去理他,却把毛巾,递给了身边的四嫂,说:

“四嫂,这条面巾你拿去用。”四嫂是居委会主任的堂嫂,她连忙站起来,说:“贞姐,我还来不到一个星期……”

贞姐说;“哎,没关系,劳保福利,每人都有一份。”

蓝月看着,一顿脚就跑了。

英木却愣在那儿。他这才有点明白:加工组也是一个“社会”!

过后,蓝月来找他,他反倒安慰了蓝月好些话。

三

转眼到了五月,加工组又来了一个后生,姓韦,单名一个炫字。

韦炫那一双眼睛,深深地凹着,想来是深度的近视。贞姐看着他那副雅样,想了一想,叫他去洗鞋底,他便坐在那里,仿人家把鞋底,架在瓦盆的盆沿上,用一把牙刷刷着。刷着刷着,也许看不清楚,头便低了下去,一双眼睛,几乎要凑到鞋上。这个韦炫,整天就晓得弯腰坐那里,两片嘴皮紧紧地合着,也不与人说话,好像这个世界,就只有他一人。

有一天,贞姐来到他的身边,看了一眼,大跳大叫起来:“哦!你这叫洗鞋底?你这双目生来做什么?砂啊土啊都没有洗去!哼,干脆你回家去,月底发钱的时候,我叫人给你送上门!”

韦炫坐在那里,二只手抠着一块鞋底,却无言无语。等到她叫完了跳完了,就猛地站了起来,两只眼珠子仿佛要凸出来。他瞪了贞姐一眼,便夺门而出。

出去之后,就没有回来。

贞姐,勿以为人“贱”,就可以侮辱!

韦炫那一双眼睛,是熬夜熬的。1970年读高一的时候,他便辍学了。在学的时候,他的功课很好。可是,无钱,能读得书么?那时,他家里有三口人,只是靠着姐姐,车机绣过日。

有一天,父亲对韦炫说:“韦炫,这个高中,俺勿读了。俺无钱,俺勿读了。你看俺三个人,米是一斤一斤的籴,三顿是浇着盐汤的粥。俺一家嗷嗷待哺,嗷嗷待哺啊……”

韦炫听父亲叫他辍学,本来心里有气,可是,等听到父亲带哭的声音,喊出了后面那几个字,不由得一震,心一软,嘴一松,也没去细想,便答应了。这几年,他就一直埋头家里,和父亲一起,糊那些纸袋。等到夜深的时候,父亲和姐姐睡去,他就蹐到门外,在街灯下看书。

日子一天天捱着,生活就这样艰辛。韦炫却心甘情愿,没去怨及他的父亲,父亲有什么好怨呢?

韦炫的父亲,原来是个走街串巷的旧珠宝小贩。当年他肩上挎着个市篮,手里拿着付竹板,每走三步五步,就要敲那么一下,再喊那么一声:

“旧玉来卖——

旧珠宝来卖——

旧铜旧锡也好卖——”

在街头巷尾戏耍的孩子,听到板声和喊声,常常纠在一起,尾在他的市篮后面,一条街一条街地跟着,听这拖着长腔的吆喝。

可是,文化大革命的时候,有人站了出来,说贩卖旧珠宝是贩卖四旧,那长腔长调的吆喝,是意在毒害革命接班人。于是,他被揪出来,送去“学习班”,接受群众的教育。等到放出来,又被列为监改的对象,出入,都要向居民小组长报告,每天的清早和断黑,还要拿一把大竹扫,去扫街路。

原来跟在他市篮后面的孩子,又都来跟着他了。他们拣砖头和石块扔他、砸他,嘴里还一个劲地笑道:“哎,老啊,旧砖头旧石块要不要啊?”

贞姐,欺侮这样的人你不觉得害羞么?

贞姐全不觉得害羞,她对四嫂说:“我去居委会,不也是要受人呵叱。”

英木听后,感到哭笑不得。傍晚,他便买来了二张电影票,约韦炫去看电影,想替他顺一口气。韦炫起先不肯,说圆道扁,终于来了。到电影院的时候,他从裤袋里掏出一个眼镜盒,打开来要拿眼镜,却“咦”了一声。英木伸头去看,不由得好笑,原来盒里是空的。

韦炫的脸,马上涨得就像一个紫茄。他嗫嚅着解释,说是家里,就只有这一个近视眼镜,他和姐姐都是近视,无钱再买一个,就只好共用了。今夜想是姐姐去做夜班,拿走了眼镜;他走得急促,没去检查,就生出了这个笑话。他还说他也曾经拿走了眼镜,害得姐姐只拿走了一个空盒。

英木听了,只觉得心里,沉甸甸的。

电影看不成了。两个人便沿着街路,慢慢地走着,也不知谈一些什么才好。街上的路灯惨淡。两个人只是默默地走着。

末了,英木便劝他:“算了算了,韦炫。好斗君子,孬斗小人。听我劝说,明日,你就回加工组吧。”

第二天,贞姐看见韦炫,只是笑笑,如若无事一般。

隔了一会,她对英木和韦炫说:“从今天起,你们二个人专门去拉车,甭再去撬鞋底洗鞋底了。”原来,贞姐肚子里打好了算盘,拉车要出力气,这种事女人不合适。

英木和韦炫,对看了一眼,便应承了。于是,他们便来到大禅寺前的大埕,把一袋袋装好的鞋底,拖到了车畔,又一个人各攥着麻袋的两个角,把麻袋扛起来,用力荡了荡,喊一声“一二三”,便把百斤一袋的鞋底,甩到了车上。一只人力板车,就迭了一二十袋。再从车后到车前,捆上了一条大索。

六月天时,七八点钟,已经是猛火猛日的了。英木抹掉额上的汗水,便去攥住车把。韦炫走过来,按住他的手,说:“英木,我来拉。你少几岁,力气嫩,去后头推车吧。”

英木想了一想,便绕到后面去推车。车子,便在石板铺成的大禅街上,慢慢地滚动……

从大禅街到塑料厂,一路都是用五尺长、尺半宽的石板铺起来。岁月久了,石板就崎岖不平,板车驶过的时候,麻袋便一颠一颠。有一个袋口,被颠得松了,于是鞋底,便一只一只地掉了下来。

街上,有好事的便嚷起来:“哎,板车,你们的鞋底……”

英木闻声,迟疑了一下,又当做没有听见,只是埋着头推车。

交磅的时候,他把这一只麻袋,垫到了底下,又把其余的迭到顶上,趁司磅员弯腰去看斤两,他便借着麻袋的遮掩,在磅台上,悄悄地踏上一只脚掌……

过后,回想起来,便觉得这种发泄,实在是无味。

有时候,不用出车,两个人便在加工组待命。加工组的土埕,垒着一袋一袋未曾洗撬的鞋底,他们就爬到这高高的旧鞋堆上,从篷顶的什么地方,摸出一包书来,一个人拿着一本,躺到这旧鞋底上“休息”。

于是,撬鞋的蓝月,就假意起来解手,看看没人注意,便也偷偷地爬到这顶上来。

英木看她来来去去辛苦,就劝她:“蓝月,你何苦爬上爬下。”蓝月把书按在胸前,想了一会,才说:“我想,有朝一日,读书会有用的。”

四

这几个月,加工组又发达了,买了一台煮塑机,替塑料厂“煮”旧鞋底。这一台煮塑机变成了加工组的“摇钱树”。过去撬鞋底洗鞋底,加工费一斤是七分钱,现在经过煮塑机一煮,一斤就是二角二。可是上机却很辛苦,又要排班,又要“焙火”,便没有几个人愿意干。贞姐就定下来,下半夜一律英木和韦炫当班。其中一个人轮休的时候便由蓝月顶上去。这个蓝月,听了之后,也没去推辞。

这一夜,轮到韦炫休息,蓝月便来顶他的班。夜半时分,煮塑机的轰响,听来格外刺耳。这是一台简陋的机器,四只着地的机脚,是用十二根长短不一的角铁焊的。机脚的上面,安装着一条土炮一样的料筒。筒里的螺杆,在吞咬鞋底的时候,便发出那种刺耳的尖叫。料筒的前面,缠着一绕一绕的电热丝,这电热丝是用缶珠穿起来的,用来再生塑料。电热丝点得久了,便从料筒上松开,那些一颗衔着一颗的缶珠,便显得疏了。顶上的电热丝,有时就会粘到料筒上,人一不注意,就会触着电。

于是,坐在半人高的台凳上的英木,时不时就要用一把螺丝刀,去把这些缶珠拨好,保护蓝月,也保护自己的安全。

他每一次拿起螺丝刀来,蓝月都会抬头去看他,那一双秋水盈盈的眼睛,就会投过感激的一瞥。

五

八月的这个夜晚,有一个圆圆的月亮,黄黄的月光,趴在那个三角形的窗口,偷偷地看着窗里的这两个人。

这两个人的脸上,都微微发红。

往料筒塞鞋底的英木,显得十分舒畅,他的心里,就觉得好像饮了蔗汁。于是他常常斜目,去看对面的那一个人。便看见蓝月的头,愈垂愈低,只把一双眼睛,盯着自己手上的手套。

那一台简陋的煮塑机,依然发出刺耳的轰响,英木却陶醉在这轰然的机声之中。忽然,蓝月瞅着他说:“英木,你看你的外衫。”

英木一看,自己的外衫,被汗湿了,湿了的外衫,紧贴着肉。八月暑天如下火,何况又守着这台机。英木这样看着,便觉得好笑,怎么和蓝月一起,自己就变得斯文?和韦炫一起的时候,不是都脱得只剩一条裤衩!这样想着,便不觉动手去脱外衫。脱了之后,又去看蓝月衫上的汗渍。

蓝月却稳稳坐着,一动也不动。隔了好久,她假意去掻痒,一只手,就伸到背后的衫里,趁着英木没有注意,偷偷地摘下乳罩后面那一个钩儿。

当她把手,从背后拿出来的时候,便觉得英木,有一点异样。她那个圆脸,立即就红了,一只手不自觉地去按住领口。这个死鬼,坐在那么高的台凳上,一定是看到了什么。

这么一想,她那颗心,便在胸膛跳得厉害。于是,吃夜餐的时候,她便坐得远远的,不与往常一样,和英木坐得很近。英木却把身子挪了过来,还痴痴地看她,说是刚写有一首诗,要读与她听,并请她提一提意见。

“我勿听,我勿听,我勿你读给我听哩……”

她这样说着,脸又红了。心想,鬼才知道,你这时写的这一首诗,会“吠”些什么。

英木看她这副模样,心内有一点冲动,便挨过去,蓝月慌了,闭紧着眼睛,一迭声说:“英木,你,你,你莫……”

六

又是一个榴花盛开的时节。这一阵,社会上的劳力安排,开始有了一些松动。加工组有一伙女人,立即便开展活动。于是陆陆续续地有人被招工去了。可是英木、韦炫、蓝月三人,由于没有“近水楼台”,继续在加工组待着,看着这些比自己大一二十岁的女人,一个个插翅飞走,他们内心存在的那一点火花,便几乎熄灭。好在有了这几年的经历,他们已经磨出了一副韧性。

有一天,传来了一个消息,说国家要恢复高考的制度。差一点熄灭的火花,又点燃了。

韦炫便憋足了一股暗劲,对父亲说:“爸,我想……”话说出口,又犹豫着,怕家庭的经济,不能允许。看着儿子那一双熬夜熬得深凹的眼睛,父亲便说:“韦炫,爸知道了。爸是没有本领,替你去找事做。与其看你不能寸进,不如趁着现在这好形势,你自己去努力。”他停顿着,歇了一会,好像又想起了什么,“炫,你免忧虑,今后生活再差,我是不会再叫你辍学的了。”

韦炫听着,那一双深凹的眼睛,便满满的盈着二汪眼泪。

至于英木的母亲三婶,却好像忘记了自己曾经说过:“我身边就只有一个……”她依然一针一针地绣花,就像全不知道,儿子要去报考大学。只是她那个身子,在花规上弯得更低;只是常常夜里,英木听到她在向老天祷告,祷告保佑他和蓝月、韦炫三人,都考上大学……

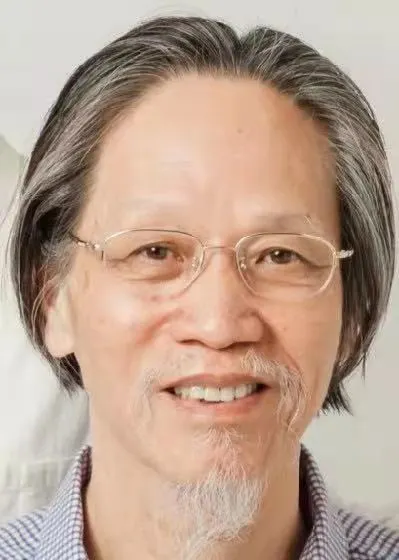

黄国钦,广东潮州人,文学创作一级。中国作家协会会员,广东省作家协会主席团成员,广东省文学创作高级职称评审委员会委员。曾任广东省文联第三、第四、第五、第六届委员,第六届主席团成员,潮州市文联主席、作家协会主席、书法家协会名誉主席。出版艺术散文《中国木雕•广东卷》作品集《心路屐痕》《梦年纪事》《青春笔记》《兰舍笔记》《花草含情》等10多部。部分作品被翻译成英、法、俄、匈牙利、蒙古语。现居广州。