1950年6月的台北异常炎热,在台北市郊一个小马场町的地方,则经常枪声不断,因为这里是一个刑场,也是当时台湾最大的刑场。

6月18日这天,台北马场町刑场周围戒备森严,三步一岗,五步一哨,戴着青天白日帽的国军士兵一个个神情严肃。

上午11时许,只见两辆载满宪兵的卡车一前一后,夹着一辆吉普车驶进刑场。开头的一辆卡车装上了高音喇叭,一路上警报声此起彼伏,引得行人不时停下来驻足观望,这当然是国民党当局想要的结果。

第一辆卡车刚在刑场停稳,宪兵们就迫不及待地跳下车来四下散开警戒,熟练的动作显示他们经常干这种事。

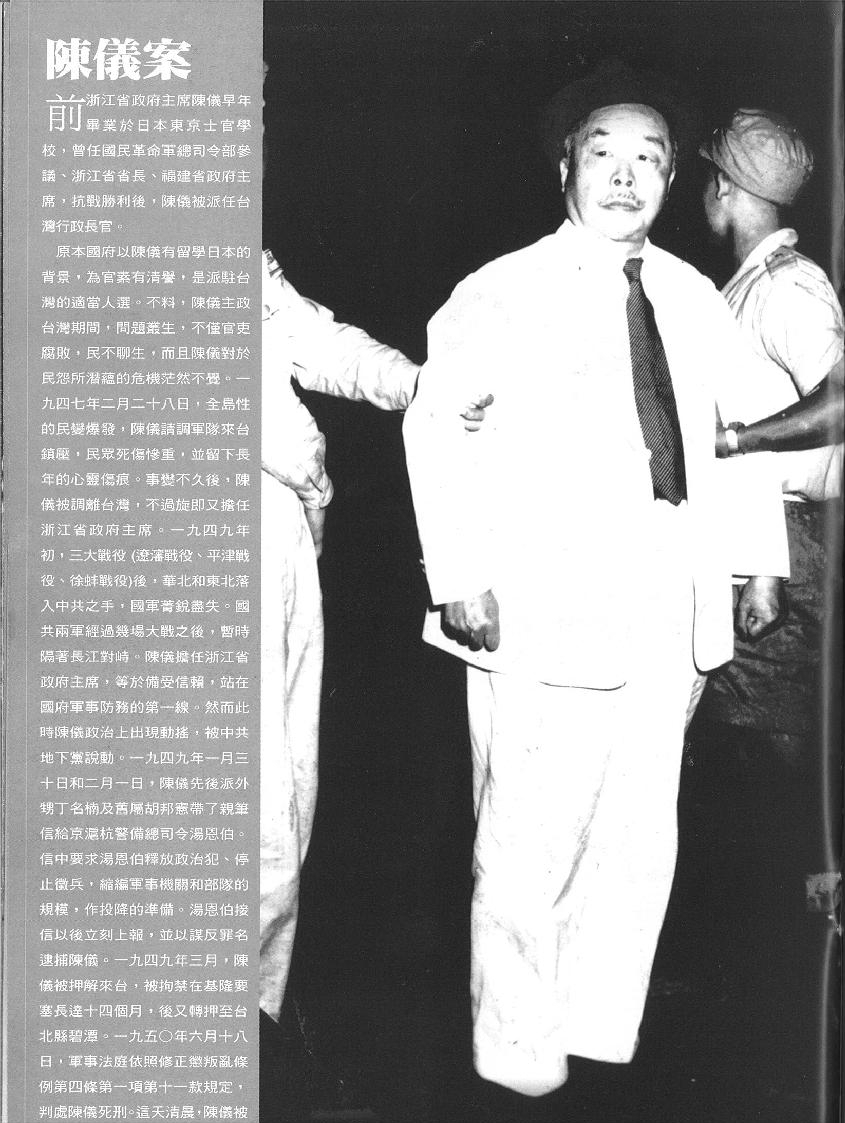

美式吉普车的车门被拉开了,只见宪兵们恭恭敬敬地请下一位身穿一身白色西装的老人。

与很多在枪决前吓得尿裤子,甚至吓得瘫在地上的人相比,这位老人神态安详、仪态自然,他仿佛不是在刑场,而是在赴宴一样,脸上还不时洋溢着微笑。

与其他将被执行枪决的人相比,这位老人非常特别,他不需要穿囚衣,不需要戴镣铐,身上也没有被拷打的痕迹,他衣帽整齐,还打着领带。

这到底是什么人啊?这就是赫赫有名的国民党二级上将陈仪。

陈仪作为国民党二级上将,地位尊崇,为何被蒋介石下令枪毙呢?而这又与另一位国民党二级陆军上将汤恩伯有关,因为是汤恩伯出卖了陈仪。

那陈仪与汤恩伯有什么交集?汤恩伯又为什么要出卖陈仪呢?

陈仪于1883年出生于绍兴东浦镇一个非常富裕的家庭,字公侠,后改公洽,自号退素,他从小受过旧式教育,学习成绩良好,于1902年东渡日本求学,进入日本陆军士官学校第五期炮兵科,并加入光复会从事革命活动。

陈仪于1907年回国后在陆军部任二等课员,于1911年武昌起义后担任浙江都督府军政司司长。1912年任浙江都督府陆军部长,兼陆军小学校长。后来他投靠了直系孙传芳,被任命为浙军第一师师长。

时间转眼就到了1924年。

1924年初,一个叫汤克勤的年轻人在上海、杭州、北京等多个地方奔走,寻求报考日本陆军士官学校的推荐者,同时也设法筹集求学经费。

当时日本陆军士官学校规定,如果中国人想投考这所学校,需要国内两名省级以上官员的推荐担保。

在汤克勤的努力下,浙江前督军吕公望愿意给汤克勤做推荐担保人,他还给陈仪写了一个字条,让汤克勤带着字条去找浙军陆军第一师师长。

汤克勤是一个黑大个,他一进陈仪的办公室后,将吕公望的字条递了上去,然后声泪俱下地讲了一个有志青年为前途奔波的励志经历。

陈仪本身是爱才之人,他听了深受感动。于是便做了汤克勤报考日本陆军士官学校的第二位担保人。

1924年5月,经陈仪等人的举荐,汤克勤得以被保送并得到官费每月50元的资助进入日本陆军士官学校第18期步兵科学习,这为他以后拉近与蒋介石的关系提供了另一条纽带。

1926年,正值北伐军会师长江流域的时候,怀揣着理想和抱负的汤克勤从日本陆军士官学校毕业回国。

但汤克勤面临“毕业即失业”的窘境,他又想到了陈仪,陈仪任命汤克勤为浙江陆军第一师学兵连连长,继之又升任少校参谋。

汤克勤为此感激涕零,他对陈仪说:“生我者父母,知我者陈公也!学生愿拜你为恩师,生死与共。”

汤克勤将自己的名字改为汤恩伯,以示铭记陈仪的大恩大德之意。

就在这一年,陈仪脱离孙传芳投向北伐中的国民党,蒋介石大喜过望,加上又是浙江同乡,陈仪被蒋介石委任为国民革命军第19路军军长,后又被委任为兵工署署长。

1934年闽变结束后,陈仪更是被蒋介石任命为福建省主席兼绥靖主任,整理福建军政,陈仪成了一方诸侯。

不过陈仪后来在台湾没有干好,1947年3月22日,陈仪被国民党三中全会撤职,但是蒋介石并不怎么责怪他,1948年,蒋介石亲自找陈仪谈话,让其出任浙江省政府主席。

1948年6月30日凌晨,陈仪轻车简从,乘坐沪杭列车赴浙江就任。

陈仪到任后,深切感觉国民党的腐败与黑暗,而伴随的则是政治和经济形势的不断恶化,并已经到了难以为继的地步。

应陈仪的要求,民革中央的陈铭枢来到杭州和陈仪会面。陈铭枢应邀到杭州后对陈仪说:

“我们中华民族要生存,非打倒蒋介石的卖国政府不可,我和蒋介石打了20多年的交道,我深知他的秉性,他是决不会自行退出历史舞台的,我们只有反蒋才能找到民族的出路。”

到了1948年年底,随着人民解放军辽沈、淮海战役的胜利,平津的傅作义集团已成瓮中之鳖,国民党的精锐部队被消灭殆尽,国民党统治区内物价飞涨,民不聊生。

当人民解放军陈兵长江的时候,陈仪知道以国民党的现有兵力,根本挡不住人民解放军的进攻,他在反复思考后决定和中共合作。

但是陈仪认为:他手下并没有部队,自己起义后对中共的贡献不大,如果带不了部队起义,自己的面子上也挂不住。而汤恩伯是他一手培养起来的,自己对他恩重如山,形同父子,他可以拉汤恩伯一起起义。

1949年1月22日,就在蒋介石“引退”后的第二天,李宗仁发表就任代总统文告,表示愿意与中共进行和平谈判。

陈仪知道,不管国共和谈进行得怎样,解放军总是要渡江的。而浙江北临南京和上海,汤恩伯坐镇上海,指挥京沪杭战事,手下有几十万部队。

如果有把握策动汤恩伯一同起义,那样解放军即可和平渡江,京沪杭地区可以兵不血刃宣告和平解放,这对中国人民的解放事业是有利的,而且将是一个重大的贡献。

陈仪分析目前的形势后,认为既然中共已声明愿与任何地方政府进行和平谈判,傅作义在这方面已开了先河,为什么自己不可以独树一帜,在浙江高举义旗呢?

至于汤恩伯,不是他想不想策反,而是不能不策反,因为浙江只有几个保安团的兵力,如果单独起义,蒋介石一声令下,只要就近调动一个师的兵力,就可将浙江的起义之事一举扑灭。

为起义成功计,为自身安全计,陈仪认为策动汤恩伯一同起义,是最好的方案。

陈仪又从军事地理形势分析,汤恩伯所辖部队摆在前面,浙江处于后方,如果浙江揭竿举义,而不联合汤恩伯同时行动,则解放军对浙江起义的支援,鞭长莫及,功亏一篑。

再说,如能策动汤恩伯同时起义,则兵力众多,声势浩大,就会动摇蒋家王朝的腹心地区,给予蒋介石以更沉重的打击,而中共方面也会更加重视,给予更高的评价。

况且汤恩伯尚戴着一顶“战犯”的帽子,在此关键时刻再拉汤恩伯,策动其归向人民,不仅能取消战犯名义,且能获得相当职位。

用陈仪的话来说,就是对汤恩伯再提携一次,岂不善莫大焉!

不能不说陈仪的考虑不周到,然而他有点太过迂腐了,汤恩伯是蒋介石的宠臣,不是想拉动就拉动的。

陈仪也是一个谨慎的人,他不敢和汤恩伯在电话里说,而是打电话告诉汤恩伯,他将派他的外甥丁名楠去上海去找汤恩伯,汤满口应允,丝毫没有表示出犹豫或拒绝之意。

陈仪知道事关重大,来不得半点马虎,但是又事不宜迟,迫在眉睫,应该立即行动。陈仪特意将外甥丁名楠找来,当面交代策反事宜。

丁名楠原是北平清华大学的研究生,正在写毕业论文。陈仪主浙后,丁名楠来浙江大学,在史地研究室当编辑,一边工作,一边利用该室收藏的图书资料,撰写研究生毕业论文。

陈仪一生没有亲生儿女,丁名楠是他大妹妹的儿子,为了策动汤恩伯起义的任务,决定派亲外甥去探路。

1949年1月27日清晨,丁名楠匆匆地从浙江大学赶到石塔儿头陈公馆。陈仪正在和亲信沈仲九低声密谈。

汤恩伯见丁名楠应召来到,即对丁说:“有件重要事情,你去上海走一趟,亲自把信交给汤恩伯。”

陈仪说着便把信交给了丁名楠,他在一张不大而又很旧的纸上开列了几条内容。

1.释放政治犯。

2.停止修筑工事。

3.保护一切属公财物,不得破坏。

4.依民主主义原则改编原有部队。

陈仪对丁名楠说:“恩伯住在上海法租界蒲石路,明天傍晚你直接到他家里去,我已经在电话中联系好了,届时恩伯会在家等你。”

农历除夕当天,天气比较寒冷,丁名楠穿上一件棉衣,一大早就从杭州坐火车启程去上海。

当时交通并不发达,丁名楠下午才到达上海,看看天气将黑,大约下午5:30左右,丁名楠按照事先电话和汤恩伯约定的时间,悄悄来到蒲石路,叩响了汤公馆的大门。

汤公馆戒备森严,天气又十分寒冷,丁名楠在门房外冻得哆哆嗦嗦,大约半个小时后,他才被下人领到楼下一间宽敞的会客大厅里。

只见汤恩伯身穿军服,佩戴着上将军衔,但是神情忧虑,对于丁名楠的到来,并未显示出多少激动或者兴奋。

大厅里只有汤恩伯和丁名楠两人,汤恩伯说:

“舍下现在正在搬家,家眷已迁往台湾,所以家里乱糟糟的。”

丁名楠只是一个大学生,并没有受到专业的策反训练,汤恩伯这一句话很明显,家里人都到台湾了,我怎么可能起义。

丁名楠并没有听出汤恩伯的话外之音,他直接向汤恩伯说明了来意后,即把陈仪的亲笔信及开列的条款当面交给汤恩伯。

汤恩伯一目十行地看完了陈仪的信,随手把信装进了军装的一个口袋里。丁名楠又说了陈仪的意思。

汤恩伯听完丁名楠的话后,压低声音说道:我周围校长的耳目很多,陈主席来信所说之事,时机尚未成熟,你先回去回复陈主席,近日我将去杭州一趟,一切待见面再作商议吧。

丁名楠临走时,汤恩伯亲自把他送出了门。

按照正常的经验,如果没有积极的正面回应,往往预示着危险,汤恩伯对陈仪就是这样。

汤恩伯说将去杭州一趟纯粹是虚晃一枪,陈仪信以为真,在杭州等了一个多星期,也不见汤恩伯前来。

而陈仪不知道的是,军统早已在他的身边安插了内线,这个内线将陈仪可能起义的消息报告了浙江省保安司令部警备处处长兼衢州绥靖公署第二处处长毛森。

而汤恩伯就任京沪杭警备总司令时,毛森就任京沪杭警备总司令部第二处少将处长,毛森同汤恩伯的关系非常好。

毛森曾对人说:“我们俩人之间没有任何隐私。”

毛森将自己的妻子胡德珍安排在汤恩伯的总部任秘书,实际上这也是保密局为监视汤恩伯而安的一颗“钉子”。

陈仪见汤恩伯迟迟不行动,但是并没有产生警惕之心,而此时的汤恩伯也陷入巨大的矛盾之中,并最终决定告密。他做出这一决定的原因有以下六点:

一是他知道自己双手沾满了人民的鲜血。1932年,他奉蒋介石之命“进剿”鄂豫皖边区,在新集,一次就将红军战士100余人用机枪扫射,接着在黄安又将自卫队员和无辜群众200余人予以活埋。

还有更严重的一次,他竟将两三千人全部枪杀。也因如此,在中共公布的“战犯”名单上,他名列第37名。

二是自己作为国民党高官,级陆军上将,但是却没有见到中共的大人物,他的所有保证都来自中共地下党组织,他感觉甚不可靠。

三是汤恩伯曾有过反蒋情绪,然而这都是自己失意时的情绪所致,蒋介石并没有抛弃他,蒋介石在“引退”前夕,让他担任京沪杭警备总司令,将拱卫东南半壁河山的重任托付给了他,后来又拨给20万两黄金作军费。这使汤恩伯感觉皇恩浩荡。

四是陈仪的信已被保密局发觉。汤恩伯将丁名楠送走后,他将陈仪的亲笔信小心翼翼地锁入了自己的抽屉,他以为这样万无一失,谁知当他再次取阅信件时,发现信已被动过,他确信这是保密局所为,而保密局必然会将情况报告蒋介石。

五是自己的子女想留学美国,如果自己起义的话,这个愿望很难实现。

六是汤恩伯虽然手下的部队众多,但很多是死硬的反共分子,即使他想起义,也不一定能够控制部队。

汤恩伯向蒋介石告密后,保密局设全套抓住了陈仪,并将陈仪押解到台湾。蒋介石下令枪毙陆军上将陈仪。

1950年6月9日上午,国民党“国防部”高等军事法庭对陈仪进行了军法审判,审判长是顾祝同。

审判开始时,只见陈仪身穿整洁的西装,昂首健步进入法庭,神色庄重而严肃。接着,身穿上将服的证人汤恩伯,悄悄从旁门进入法庭。

汤恩伯脸色憔悴,他来到陈仪面前,下意识地向陈仪敬了个军礼,但不敢正眼看陈仪,然而陈仪扭过头去,显得不屑一顾,就像没看见他一样。汤恩伯穿着上将服装尴尬地站在证人席中,这引起了旁听席上一阵骚动。

顾祝同问陈仪:“你为什么要勾结共匪,出卖领袖? 该当何罪?”

陈仪反驳道:“当时总统已经下野,从前线退下来的大批部队涌入浙江境内,军纪败坏,人心惶然。全省父老兄弟心里都想着避免兵祸。基于土绅和民众意见,乃派外甥丁名楠赴沪,意在保护江浙沪杭人民不致遭受兵灾。我为人民办事,何罪之有?”

对于陈仪的反驳,顾祝同一时竟不知道怎么回应,片刻后,他让旁证席上的汤恩伯提供证词。汤恩伯脸色惨白,嗫嚅着说:

“我对犯人陈仪,确实是一生受恩深重,难以言喻,正图报不暇,何肯检举他?只因我忠党爱国情深,不得不忍痛检举,不能再顾及陈仪对我的深恩大德。”

审判长顾祝同最后以“勾结共匪,阴谋叛变”的罪名,宣判了陈仪的死刑。陈仪听完宣判后,表情淡漠,没有丝毫后悔和愧疚之情,凛然而退。

陈仪被押到刑场后被验明正身,摄影人员给这位特殊的囚徒照了相。

在此过程中,陈仪显得非常镇定和从容,好像是要出远门一样。他扭头对行刑的人员说:

“你们要向我的头部开枪!”

他边走边自言自语着:“人死,精神不死!人死,精神不死!”

随着两声枪响,陈仪仰猝然倒地,鲜血汩汩地从左胸流出,双眼微合,口微张,安详而凝重。

陈仪死后,汤恩伯痛哭流涕,不能自已。他在家中为恩师设立灵堂,跪拜祭奠,以祈求恩师的谅解。

他永远不能忘记在法庭上与他见面的场景,当他作为证人给陈仪敬了个礼时,陈仪却像没看见他一样,扭过头去。

本来就与汤恩伯不对付的陈诚,对于汤恩伯的行为不屑一顾,他对人说:

“就是他告密的,还假惺惺哭个屁呀。”

陈诚将情况报告给了蒋介石,1950年6月20日,蒋介石召见汤恩伯,蒋训斥道:

“陈仪依法处置,死有余辜,你还哭什么?听说你在家为陈私设灵堂,回去以后赶快撤掉!”

更令汤恩伯想不到的是,妻子王竟白本来和自己感情很好,可是在他出卖义父陈仪后,她就与汤恩伯有了间隙,之后王竟白带着包括汤建平在内的几个孩子离开了汤恩伯,移居美国生活。汤恩伯从此更加郁郁寡欢。

1954年5月,汤恩伯赴日本医治胃病。6月29日在日本东京都庆应义塾大学医院去世,7月15日,汤恩伯灵柩自殡仪馆送往台北县南宫壶山下葬,何应钦、陈良、胡宗南、蒋经国为其送葬。后迁葬于五指山公墓。

天择是作者的笔名,对历史和哲学颇有研究,欢迎关注。