1975年年底,上海华东医院住进一位八十五高龄的瘦弱老人。他脸色黝黑,头发稀疏,由于脸颊深凹,原本凸出的颧骨显得更加明显。

他睡觉时,总是保持一种奇特的姿势,双手握拳,双臂呈八字形曲于胸前。他关照常来照看他的研究生陈光磊说:“我睡着时,倘若有急事,你只可喊我,不可上手拉我。”

原来老爷子在睡着时,倘若谁拉他一下,他就会“条件反射”,那握着的拳头便会在睡梦中“重拳出击”。

请别误会,这位老人并非上海武术协会会长,也不是什么民间高手,而是地地道道的文人——上海复旦大学的校长。

他就是我们今天故事的主人公,陈望道。

陈望道既是著名的学者、教育家,又是资深的革命家。他还是《共产党宣言》中译本最早的译者。早在1920年,他便是中国共产党上海发起组的成员。正因为这样,在全国第一届文代会上,周恩来当着他的面说:“我们都是你教育出来的!”周恩来的这句话,生动地勾画出陈望道德高望重的形象。

毛主席也说:“陈望道什么时候想回到党内,就什么时候回来。不必写自传,不必讨论。可以不公开身份。“

受到周总理和毛主席如此看重的陈望道为何会脱党?

到底是陈望道“甩“了共产党?还是共产党“踢“了陈望道?

今天就让我们一探究竟!

从浙江义乌县城出发,翻过一座高山,约莫半天的功夫,才能看到山沟里的一个村庄——分水塘。

村庄别看小,来头很大,跟冯雪峰故里神坛,吴晗故里苦竹塘,构成三角之势。

清朝光绪十六年腊月初九,即公元1891年1月18日,分水塘陈君元家喜得贵子,取名陈参一,单名陈融。这个孩子长大懂事后,自己改名为“望道“,取意寻求革命之道。他还把两个弟弟的名字改了,一个叫”伸道“,一个叫”致道“。

陈望道在山沟小村长大,全村不过百户人家,陈姓居多。

那时,村与村、族与族经常发生斗殴。

为了护家,作为长子的他,自幼跟人习武练拳。据说,陈望道年轻的时候徒手可以对付三四个未曾学过武术的人,若再有一根棍子,十来个都别想近他的身。

他,站如松,坐如钟,轻轻一跃,便可跳过两张八仙桌。

后来陈望道成为了复旦大学校长,在一次上课时他不时地朝窗外望去。下课铃响,他走出教室,学生们这才明白,原来外面有人打拳,招式不对,陈望道是上前指点了。

学生私下里都称呼他“陈望老”(“城隍佬”的谐音),知道了他深谙武术。

从六岁起,他在私塾老师的鞭策之下,攻读“四书五经”,打下了深厚的古文基础。十六岁陈望道离开义乌县城,进入绣湖书院。后来考入了省立金华中学。

他的“世界”越来越大。

中学毕业后,陈望道来到了上海,进修英语,准备赴欧美留学。后来欧美虽然没有去成,却去了日本。就这样,他懂得了英、日两门外语。

兴趣广泛的他,在日本主攻法律,兼修经济、物理、数学、哲学、文学,逐渐接受了新思想。

1919年5月,陈望道结束了在日本四年半的留学生活,来到杭州。应校长经亨颐之聘,在浙江第一师范学校担任语文教师。

浙江一师是浙江颇负盛誉的学校。

校长经亨颐乃浙江上虞人,早年因参与通电反对慈禧、光绪帝,遭到清政府通缉,避居澳门,后留学日本。经亨颐1913年出任校长后,锐意改革,广纳新文化人物入校为师,当时比较有名的有叶圣陶、朱自清、李叔同等人。

陈望道进入浙江一师后,与夏*尊、刘大白、李次九三位语文老师一起倡导新文学、白话文,人称“四大金刚”。

浙江当局早就视浙江一师为眼中钉。1919年年底,借口一师书刊贩卖施存统(又名施复亮)发表《非孝》一文,兴师问罪,要求撤除经亨颐校长之职,查办“四大金刚”,一时间爆发了“一师风潮”。

…………

虽然在全国各地学生的通电支援压力之下,浙江当局不得不收回撤除、查办之命令,但经此风潮,陈望道还是离开了浙江一师……

一天,一个小伙子在家里奋笔疾书,妈妈在外面喊着说:“你吃粽子要加红糖水,吃了吗?”他说:“吃了吃了,甜极了。”老太太进门一看,这个小伙子埋头写书,嘴上全是黑墨水。

结果吃错了,他旁边一碗红糖水,他没喝,把那个墨水喝了,但是他浑然不觉啊,还说:“可甜了可甜了。”

故事的主人公就是陈望道。

1920年2月下旬,陈望道回到老家分水塘过春节。

他家那“工”字形的房子,中间的客厅人来人往,陈望道却躲进了僻静的柴房不出来。那间屋子半间都堆着柴火,墙壁的积灰有一寸多厚,墙角布满了蜘蛛网。他搬来两条长凳子,横放一块儿铺板,这就是桌子了。至于椅子那就更简单了,在泥地上铺几捆稻草,就算解决了。

入夜,点上一盏昏黄的油灯。

《共产党宣言》就是在这种环境下翻译而成。

夜深人静时他是否会担心自己的努力付诸流水、译作无人问津?

他是否会思考自己的未来?

是否会渴望一个灵魂伴侣夙夜长谈?

是否会想要离开偏僻的小山村,看看大城市?

…………

这些我们都不得而知。我们唯一可以想象的就是翻译的道路肯定布满荆棘!

无数个夜晚,他翻阅着《日汉辞典》、《英汉辞典》,字字斟酌,每一句话、每一个词,他都看得仔细,想得明白。

这是一本世界名著——《共产党宣言》,作者是马克思和恩格斯。虽然马克思、恩格斯两位著作颇丰,包括享誉世界的《资本论》那样的大部头,而此书却以简短的篇幅精辟地阐述了共产主义基本原理和共产党建党理论。可以说,欲知马克思主义为何物、共产党是什么政党,都能从此书中找到答案。

长篇大论翻译起来并不难,难的是言简意赅的内容,像古诗翻译起来就很难。欲穷千里目,更上一层楼。翻译成英语就是:You can enjoy a grander sight by climbing to a greater height。如果再把英语翻译成汉语就是:你能享受更宽阔的视野,通过攀登高峰。

翻译的英文和原文意思相近,但美感全无,而这就是翻译的困难所在。

当时正在酝酿建立中国共产党,翻译此书乃是一场及时雨。

李大钊、陈独秀在北京阅读了此书的英文版后,赞不绝口,以为应该尽快将此书译成中文。当时在日本的戴季陶买了一本日文版的《共产党宣言》,打算译成中文。那时的戴季陶,思想颇为激进。无奈,细细看了一下,便放下了,因为翻译此书绝非易事,译者不仅要深谙马克思主义理论,而且还要有相当高的中文修养,不管是对古文还是对外文都要熟练掌握。

后来经过邵力子的介绍,这个重担就落在了陈望道的肩上。

就这样,陈望道躲进了远离喧嚣的故乡,潜心翻译这部经典。

江南的春寒让人畏惧,不断侵袭那间破败的柴屋。陈望道有时焐着“汤婆子”,有时烘着脚炉。烟、茶比往常多费了好几倍。宜兴紫砂壶里,一天要添好几回龙井绿茶。每抽完一支烟,他总要用小茶壶倒点茶洗一下手指头——这是他与众不同的习惯。

就这样一天天过去了,春天到了,是万物复苏的季节,也是陈望道收获的时刻。

1920年4月下旬,陈望道将译毕的《共产党宣言》寄往上海。

正在此时,村里有人进城,给他带回来一份电报。拆开一看,原来是星期评论编辑部发来的,邀请他到上海担任该刊编辑。

二十九岁的陈望道兴冲冲地穿着长衫,拎着小皮箱,离开了家乡,翻山进城,直奔上海。大有古时“诗仙”李白“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。”的气概。

其实一个未满三十的年轻人,正是在外闯荡拼搏的阶段。陈望道也由此开启了人生的新旅途。

共产党成立之前只有共产主义小组。上海共产主义小组成立时,陈独秀被推选为书记。当时还没有委员那样的设置,所以陈独秀遇事常找李汉俊、陈望道、杨明斋商议。

陈望道还协助陈独秀编《新青年》,陈望道与陈独秀这“二陈”配合默契。

1920年12月中旬,陈独秀前往就任广东省教育委员会委员长。行前,陈独秀把《新青年》编辑的重担交给了陈望道。12月16日他在给胡适的信中写道:

“弟今晚即上船赴粤,此间事情已布置了当。新青年的编辑部由陈望道君负责……“

胡适早期也是《新青年》杂志的台柱子之一。不过,他早已不满《新青年》向左转。收到陈独秀的信后,便把气撒到了陈望道的身上,声称如今《新青年》落到了“素不相识的人手里”。言外之意,那素不相识的人就是陈望道。他指责说,《新青年》成了《苏维埃俄罗斯》的“汉译本”。(《苏维埃俄罗斯》是当时一本宣传苏俄的进步英文刊物)

陈望道没有被胡适的气势压倒,仍然坚持《新青年》的“马克思主义旗帜”。

也就在这时,上海共产主义小组正在为即将召开的中共“一大“做准备。陈望道也参加了筹备工作,而且按照他当时在上海小组以及《新青年》杂志担负的重任,完全可以作为上海小组的代表出席”一大“。

一件意外事件改变了一切,陈望道与陈独秀决裂,也因此脱党。

事情的经过是这样的:

正当陈望道等积极参与筹备召开党的“一大“时,为审批组织活动经费一事,陈独秀和李汉俊发生了争执。据李达回忆说:“李汉俊写信给陈独秀,要他嘱咐新青年书社垫点经费出来,他复信没有答应,因此李汉俊和陈独秀闹起意见来了。”

不料这事情竟牵扯到陈望道身上了。

陈独秀曾蛮横地到处散发书信,称李汉俊和陈望道要夺他的权。

当时有的人信以为真,尚在日本留学的施存统就是其中。施存统为此感到痛心疾首,并给李汉俊写了一封措辞十分激烈的谴责信,把李汉俊和陈望道大骂一通。

陈望道见到施村统的信顿时火冒三丈,真是人在家中坐、祸从天上来。

陈望道要求陈独秀对事实予以澄清,并向他公开道歉。

但陈独秀不肯这样做……

这件事,错在陈独秀。不过,陈望道也是脾气暴躁,年轻时就有“红头火柴”的雅号,一点就着。

陈望道从此与陈独秀分道扬镳,并提出了脱离组织的要求。后经多人劝说无果,陈望道在1923年中共“三大”之后,退出了中国共产党。

陈望道虽然退出了共产党的大家庭,但他一直坚信共产主义,为革命做贡献。他在中共创办的上海大学中文系担任系主任,培养了许多我们耳熟能详的知名人物。他跟鲁迅交往甚密,共同倡导了左翼文化运动。

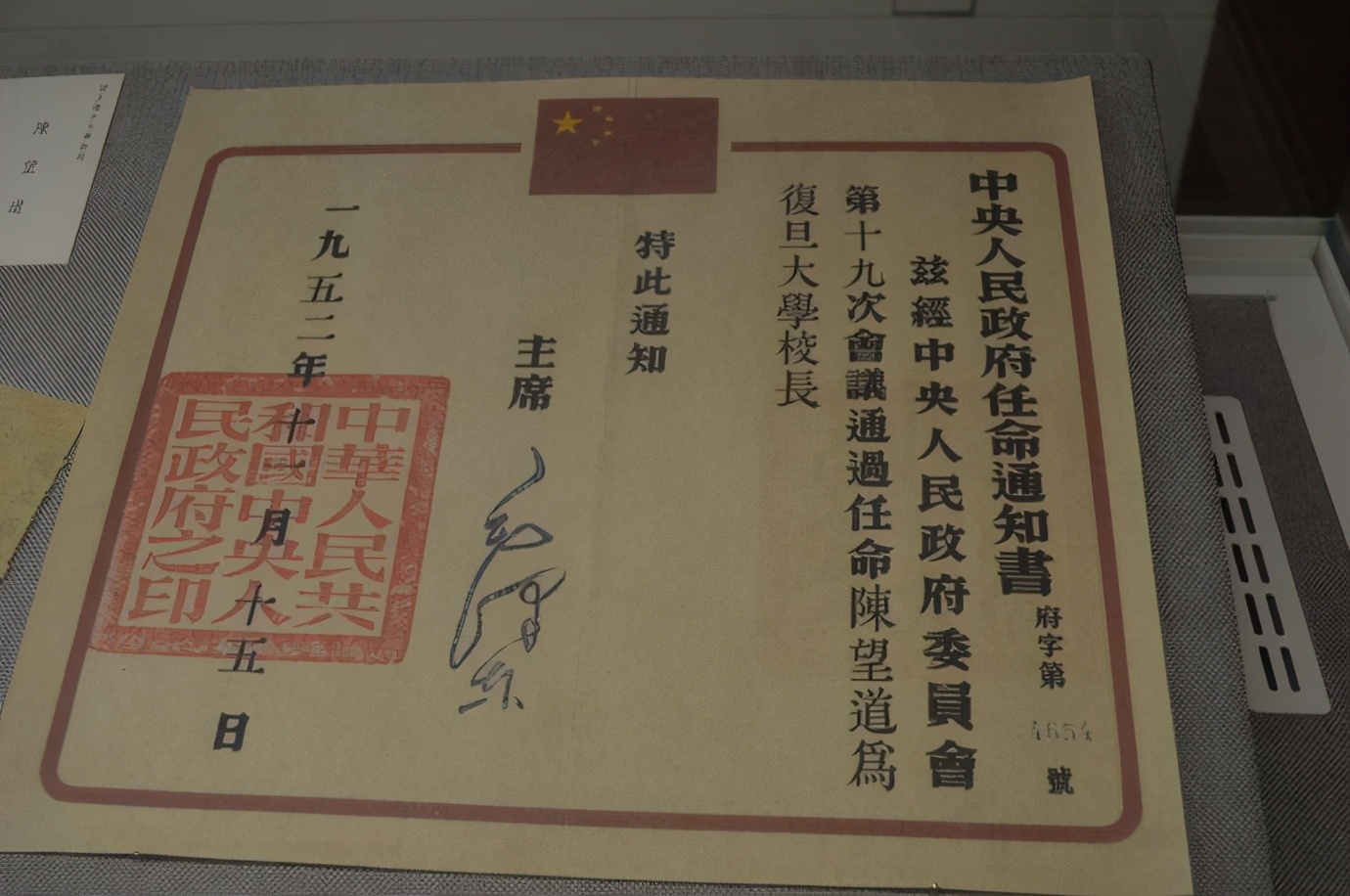

新中国成立后,陈望道被任命为复旦大学校长(他是“老复旦”,早在1927年便担任了复旦大学中文系主任)。他以非中共人士的身份,参加各种社会活动,担任中共民主同盟中央副主席,兼上海市委员会主任委员。

1960年冬起,陈望道担任修订《辞海》的主编。

他毕竟是中共最早的党员之一,随着时间流逝,当年的事情也成为了过眼云烟,总希望有朝一日能重回中共。特别是1956年元旦,毛主席在上海会见了他,作了长谈,和主席一起回溯往事,更使他强烈地希望重返中共。

后来,陈望道就向上海市委透露了自己的心愿。但他的资历、身份,并非一般中共党员,中共上海市委马上向中共中央作了汇报。

毛主席非常了解陈望道的历史和为人,立马下达指示:“陈望道什么时候想回到党内,就什么时候回来。不必写自传,不必讨论。可以不公开身份。”

就这样,时隔34年,陈望道于1957年6月重新加入共产党。

入党后,他并没有公开中共党员的身份,而是默默付出。直到1973年8月,陈望道作为中共“十大”代表出席会议,他的名字出现在了代表名单之中,人们才诧异地得知他是中共党员。

据他的儿子陈振新回忆,父亲重新入党后,家人都不知道。直到父亲去世后,在遗物中发现了一个笔记本,上面没有任何说明,但写着日期、金额,从1957年6月开始。

家里人这才明白,这是陈望道重新入党后逐月缴纳党费的记录。

晚年的陈望道嗜茶如命。

每天清早头一件事,便是要儿子沏上一杯茶。最喜欢喝的就是龙井绿茶,但每次只让儿子买一二两,用毕再买。笔者对茶不太懂,其中缘由也是不了解。

一年到头,陈望道穿的都是中山装,冬天穿呢中山装,夏天穿派力司中山装,领子破了还在穿,只有在接见外宾的时候才换上一身“礼服”。他向来喜欢穿船形皮鞋,理由是不用系鞋带、省时间。

在感觉生命走到尽头时,他悄悄地写下遗嘱:嘱咐儿子把两个可爱的孙子好好带大;希望儿子能争取早日入党。他还说,自己教了一辈子书,也没有什么遗产能留给子女,心里满是愧疚。

他能留下的财产只有书。考虑到儿子学的是电子工程,而他的藏书都是社会科学的,便叮嘱儿子在他故后把书献给学校……

这就是陈望道的一生!

其实那些伟人和我们这些普通人有很多相似之处,在面临未来选择时也会彷徨,遭受误解批评时也会愤怒,与家人相处也会显露柔情……