这种褐色、带斑点、乌黑的尖嘴小鸟,为什么要在城市里落居为生,我想,一定有个生动并颇含哲理意味的故事。不过这故事只能虚构了。

这是群精明的家伙。贼头贼脑,又机警,又多疑,似乎心眼儿极多,北方人称它们为“老家贼”。

它们从来不肯在金丝笼里美餐一顿精米细食,也不肯在镀银的鸟架上稍息片刻。如果捉它一只,拴上绳子,它就要朝着明亮的窗子,一边尖叫,一边胡乱扑飞;飞累了,就垂下来,像一个秤锤,还张着嘴喘气。第二天早上,它已经伸直腿,闭上眼死掉了。它没有任何可驯性,因此它不是家禽。

它们不像燕子那样,在人檐下搭窝。而是筑巢在高楼的犄角;或者在光秃秃的大墙中间,脱落掉一两块砖的洞眼儿里。在那儿,远远可见一些黄黄的草,五月间,便由那里传出雏雀儿一声声柔细的鸣叫。这些巢儿总是离地很远,又高又险,人手摸不到的地方。

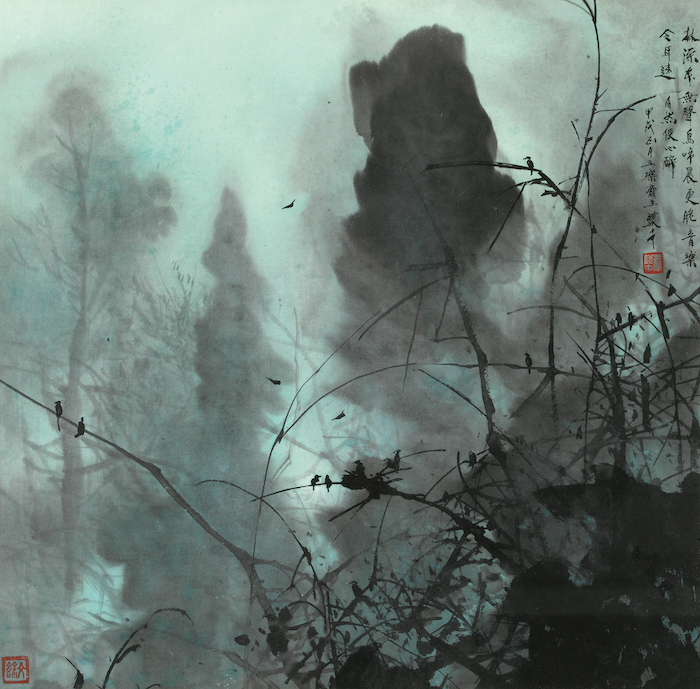

《薄冥》1994年

经常同人打交道,它懂得人的恶意。只要飞进人的屋子,人们总是先把窗子关上,然后连扑带打,跳上跳下,把它捉住,拿出去给孩子们玩弄,直到它死掉。从来没有人打开窗子放它飞去。因此,一辈辈麻雀传下来的一个警句,就是:不要轻易相信人。麻雀生来就不相信人。它长着土的颜色,为了混淆人的注意力。它活着,提心吊胆,没有一刻得以安心。逆境中磨炼出来的聪明,是它活下去的本领。它们几千年来生活在人间,精明成了它们必备的本领。你看,所有麻雀不都是这样吗?春去秋来的候鸟黄莺儿,每每经过城市都要死去一批,麻雀却在人间活下来。

它们每时每刻都在躲闪人,不叫人接近它们,哪怕那个人并没看见它,它也赶忙逃掉;它要在人间觅食,还要识破人们布下的种种圈套,诸如支起的箩筐,挂在树上的铁夹子,张在空间的透明的网等,并且在这上边、下边、旁边撒下一些香喷喷的米粒面渣。还有那些特别智巧的人发明的一种又一种奇特的新捕具。

有时地上有一粒遗落的米,亮晶晶的,那么富于魅力地诱惑着它。它只能用饥渴的眼睛远远盯着它,却没有飞过去叼起来的勇气。它盯着,叫着,然后腾身而去——这因为它看见了无关的东西在晃动,惹起它的疑心或警觉;或者无端端地害怕起来。它把自己吓跑。这样便经常失去饱腹的机会,同时也免除了一些可能致死的灾难。

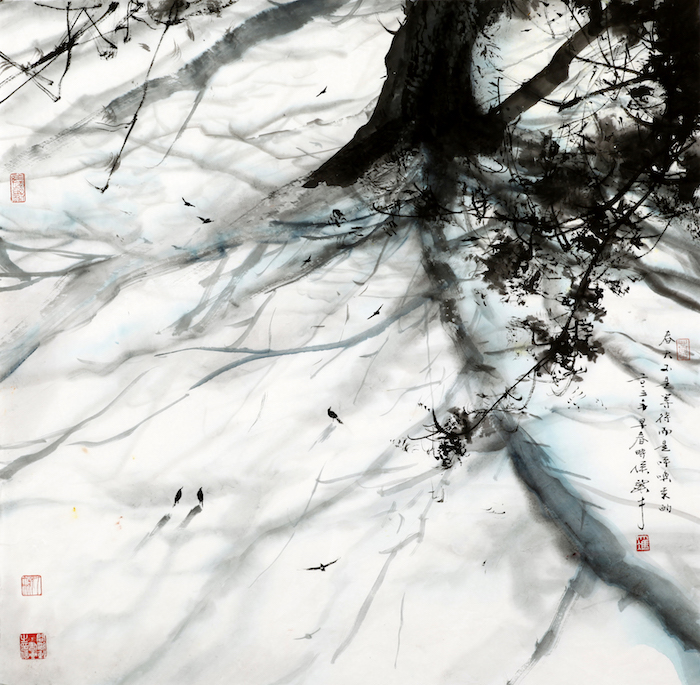

《春天已不远》 2013年

这种活在人间的鸟儿,长得细长精瘦,有一双显得过大的黑眼睛,目光却十分锐利。由于时时提防人,反而要处处盯着人的一举一动。脑袋仿佛一刻不停地转动着,机警地左顾右盼;起飞的动作有如闪电,而且具有长久不息的飞行耐力。

它们总是吃不饱,需要往返不停地奔跑,而且见到东西就得快吃。有时却不能吃,那是要叼回窝去喂饱羽毛未丰的雏雀儿。

雏雀长齐翅膀,刚刚学飞时,是异常危险的。它们跌跌撞撞,落到地上,就要遭难于人们的手中。更可怕的是,这些天真的幼雀,总把人料想得不够坏。因此,大麻雀时常对它们发出警告。诗人们曾以为鸟儿呢喃是一种开心的歌唱。实际上,麻雀一生的喊叫中,一半是对同伴发出的警戒的呼叫。这鸣叫里包含着惊心和紧张。人可以把夜莺儿的鸣叫学得乱真,却永远学不会这种生存在人间的小鸟的语言。

愉快的声调是单纯的,痛苦的声音有时很奇特;喉咙里的音调容易仿效,心里的声响却永远无法模拟。

如果雏雀被人捉到,大麻雀就会置生死于度外地扑来营救。因此人们常把雏雀捉来拴好,耍弄得它吱吱叫喊,旁边设下埋伏,来引大麻雀入网。这种利用血缘情感来捕杀麻雀,是万无一失的。每每此时,大麻雀总是失去理智地扑去,结果做了人们晚间酒桌上一碟新鲜的佳肴。

《月光曲》 2010年

在这些小生命中间,充满了惊吓、危险、饥荒、意外袭击和一桩桩想起来后怕的事,以及难得的机遇——院角一撮生霉的米。

它们这样劳碌奔波,终日躲避灾难,只为了不入笼中,而在各处野飞野跑。大多数鸟儿都习惯一方天地的笼中生活,用一身招徕人喜欢的羽翼,耍着花腔,换得温饱。惟有麻雀甘心在风风雨雨中,过着饥饿疲惫又担惊受怕的日子。人憎恶麻雀的天性。凡是人不能喂养的鸟儿,都称做“野鸟”。

但野鸟可以飞来飞去;可以直上云端,徜徉在凉爽的雨云边;可以掠过镜子一样的水面;还可以站在钻满绿芽的春树枝头抖一抖疲乏的翅膀。可以像笼鸟们梦想的那样。

到了冬天,人们关了窗子,把房内烧暖,麻雀更有一番艰辛,寒冽的风整天吹着它们。尤其是大雪盖严大地,见不到食物,它们常常忍着饥肠饿肚,一串串落在人家院中晾衣绳上,瑟缩着头,细细的脚给肚子的毛盖着。北风吹着它们的胸脯,远看像一个个褐色的绒球。同时它们的脑袋仍在不停地转动,还在不失对人为不幸的警觉。

哎,朋友,如果你现在看见,一群麻雀正在窗外一家楼顶熏黑的烟囱后边一声声叫着,你该怎么想呢?

1970.2写

1982.6整理

《唱秋》 2004年