苏轼在中国文化史上是一个凤毛麟角的“十项全能”式的巅峰人物。

他的一生历经北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗和徽宗,见证了北宋王朝由盛至衰的纠缠而反复的过程,在保守派与变法派的党争中左右不讨好,大部分时间都是处在权力的边缘地带踯躅独行,竹杖芒鞋轻胜马,一蓑风雨任平生。

这样一个不世出的才子,诗词曲赋家常便饭,琴棋书画手到拈来,不经意间的随性而为,成就了艺术史上一个个巅峰之作。而在绘画领域,他的无为而为的漫兴之作,成为了文人画中一个绕不过去的标志性的路标。就他流传下来的作品来看,尽管存疑颇多,但却依旧有着不可撼动的地位,他的《枯木怪石图》更是拍下来4.6亿元的天价,由此可见一斑。这幅纸本墨笔之作构图简括,枯木与怪石构成了整个画面主题,左右呼应,自在潇洒,各得其所中却又相得益彰,将他的绘画理念和人生理想水乳交融地融合在一起,给人一种独特的审美体验。

常理之作:遗貌取神的艺术格调

苏轼对中国文人画的发展具有里程碑的意义,这么说,并不为过。

他一生仕途蹭蹬,但失之东隅收之桑榆,却为他的艺术创作提供了难得的人生体验和生命意识,从而形成了其别具个性的整体艺术风貌。“论画以形似,见于儿童邻”,他所强调绘画艺术的表现功能也为后来文人画的发展指引了方向。

相传苏轼和李公麟曾经合作过一幅《憩寂图》,他曾经在这幅画上戏题一诗:

东坡随时湖州派,竹石风流各一时。

前世画师今姓李,不妨题作辋川诗。

在这首诗中,苏轼将李公麟比作前世画师,赞其画技高超的同时又带有一丝戏谑的意味,毕竟画师一词在宋朝文人士大夫阶层中算不上一个褒义的称谓。而对自己的画却颇有几分自诩的意味,将自己画的石与湖州派文同画的竹相提并论,并认为自己与唐代王维的画之间的精神一脉相承,这种论调尽管有着朋友间相爱相杀的调性,但却表明了苏轼对自己画作的一种自我期许。

而在这幅《枯木怪石图》中,大略可以看出苏轼在绘画上的美学追求。就笔法而言,这样草草的笔墨,随性挥洒之间有着一种陋而不俗的气息。

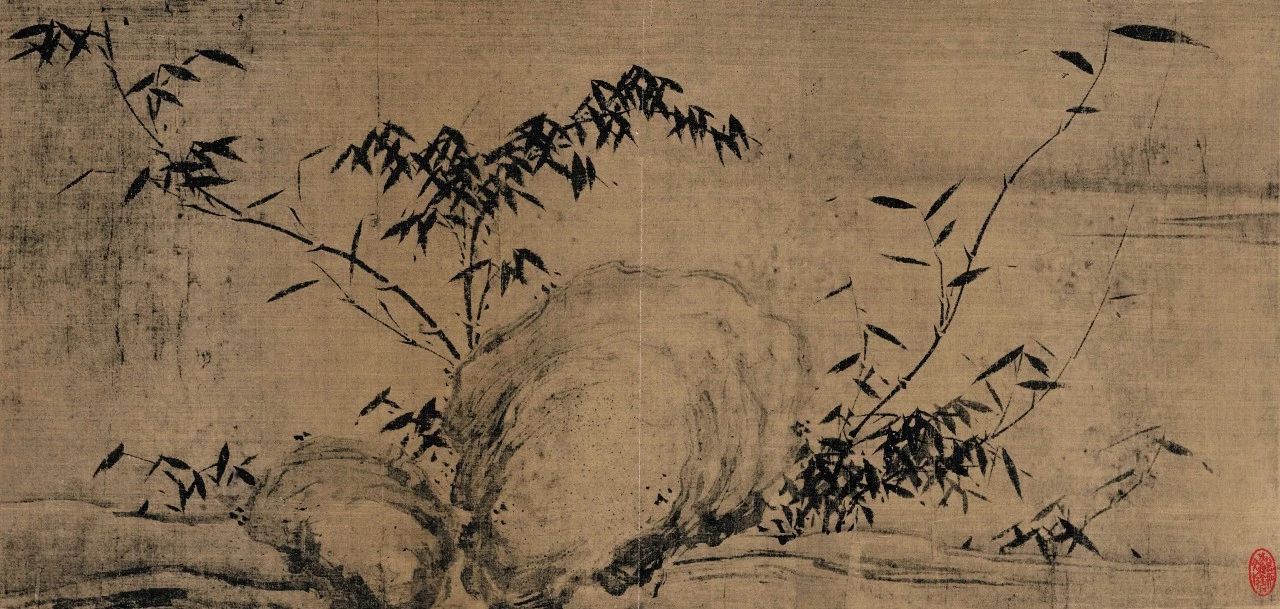

左边的怪石与传统绘画中的构图有着很大的不同,没有那种瘦硬透秀的特点,而是随意地横卧在那里。而且从绘画技法上来看,那种一圈套一圈的年轮般的回旋纹,枯墨侧锋的皴法,近乎单调而稚拙的创作手法,一招鲜吃遍天,与米芾的米氏云山有着相通的美学态度。这种画石的方法在他的《潇湘竹石图》中几乎如出一辙,可以看做是他画石的最基础的创作方式,这样的创作笔法使他笔下的怪石呈现出一种自然而舒展的状态。

反观右侧的枯木,整个姿态显得遒劲而老辣,那种看上去失去生命鲜活力的枯枝,偏向于扁平的构图给人一种视觉上的压抑感,但隐隐中似乎在暗暗地积蓄着重新萌动的力量。而在对枯枝的描绘中,接近怪石的树干部分整体上延续着描绘怪石所采用的皴法,这种笔墨的自然的过渡使整个画面显示出天真朴实的整体风貌,但在描绘树干的局部地方也可以清楚地看到其中书法性用笔的痕迹,特别是上面的细小的枯枝更是如此,写的意味十分明显,有一种“故作老木蟠风霜”的萧瑟感。

就整体构图而言,这幅作品体现的美学风貌也颇值一道。整体上左侧的怪石与右侧的枯木之间浑然一体但却又有着不一样的隐喻,靠右上方斜出的枯木,与左边横卧的怪石之间形成一种很好的稳定感,使整个画面构图带有一种险中取胜的意味。怪石与枯木之间的连接点成为整个画面的重心之所在,而左侧怪石的厚实与右侧枯木的苍枯之间形成了微妙的平衡,这点与苏轼的书法结体有着异曲同工之妙,体现出苏轼在书画艺术上和谐统一的美学经验。

这幅作品尽管只是简单的描摹自然景物,但体现出他在艺术创作中“梦中神授心有得,觉来信手笔已忘”的体悟,无意为佳乃佳。诚如他的一段关于常形与常理的辩证看法:

至于山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。……虽然,常形之失,止于所失,而不能病其全,若常理之不当,则举废之矣。以其形之无常,是以其理不可不谨也。世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人逸才不能辨。

画与论对照来看,苏轼的这幅《枯木怪石图》可谓是他正是他眼中的常理之作,这种追求象外之意的遗貌取神的艺术格调,使这幅作品满溢着清冽而邈远的文人趣味。

清欢之境:超凡脱俗的人生格局

有句话说的好:人生若有不快活,只是未读苏东坡。

这个民国大家林语堂眼中不可救药的乐天派,一肚子不合时宜,官场高开低走,“闻汝平生功业,黄州惠州儋州”,这样的自况中透露出一种大雅若俗大智若愚的大智慧、大境界,活出自我的样子、真我的风采,荣辱不惊中怡然自乐、悠然自得。

就他的艺术创作来说,每一种体裁对他来说似乎都是信手拈来,但却都有着不同流俗超越同侪的调性。诗画相通是解读他绘画作品的一条重要的途径,意气所到,“诗画本一律,天工与清新”。这幅《枯木怪石图》,那种“独得于象外”的内核,从某种意义上说,体现着他那种在颠沛流离的人生旅途中豁达的生命感悟,正是那种“人生有味是清欢”的至高至纯的格局和境界。

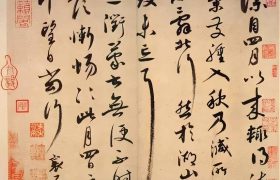

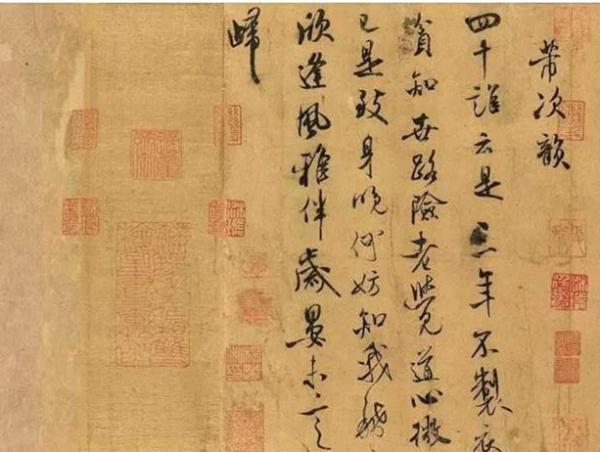

米芾在这幅《枯木怪石图》题跋中赋诗一首:

四十谁云是,三年不制衣。

贫知世路险,老觉道心微。

已是致身晚,何妨知我稀。

欣逢风雅伴,岁晏未言归。

荒寒孤寂的画面中,写意出那种平淡而从容的清欢之境。

这幅作品据传是苏轼于徐州任太守时前往萧县圣泉寺时所创作的。这一期间,苏轼在诗歌创作中逐步走向那种清新的风格,而且创作了大量的题画诗,可以看做是苏轼在绘画理论和实践方面逐步走向成熟的阶段,而且年届不惑的苏轼早已消磨了年少成名时那种睥睨天下的傲气,命运翻云覆雨,各种接踵而至的官场打击如影随形,而这样的浮浮沉沉的反而砥砺了他的品性,赋予了他真正意义上的生命原力的觉醒,自此他人生的境界别开生面。

林语堂曾经这样说:就连苏东坡这样的天才,生命也是从四十岁开始。

《潇湘竹石图》

在这幅《枯木怪石图》中,枯木怪石以及怪石旁星星点点露出来的几株竹枝,似乎是苏东坡此时的心迹写照,象征着处江湖之远的苏东坡的境遇。可以不妨作这样的猜想,枯木象征着他此际那种苍老淡然的心态,怪石意味着他此刻那种沉稳漠然的姿态,而那几枝几乎忽而略不见的竹枝一扫颓势,带有一丝蓬勃萌动的朝气和生趣,或许有一种隐隐的对自己命运重生的期许。

有人评苏轼其画曰:“古木拙而劲,疏竹活而老”。苏东坡对枯木竹石情有独钟,并且乐此不疲的一遍遍地描摹着这样的简单元素构成的画面,似乎在其内心深处借此对自身际遇某种无言的倾述,他曾在一幅《偃松图》上自题“怪怪奇奇,盖是描写胸中磊落不平之气,以玩世者也”,而这幅《枯木怪石图》中,仔细揣摩似乎又不止于此,透露出几许老庄和释家的气息,或许欲言又止的乃是那种与现实的和解的姿态,追求那种苦中作乐的清净欢喜的人生况味和超凡脱俗的人生格局。

苏东坡像

这幅《枯木怪石图》,自有一种阅尽沧桑后的“也无风雨也无晴”的禅悦之趣。而这样的苏东坡,有几许可爱与天真,有几分执着与倔强。但终归,人与画俱老,画与人相谐,生命的原力觉醒,还是那归于平淡的倔强,引而不发,欲说还休,却又老而弥坚,有一种圆融通透的淡然和豁达。