鲁迅与萧红,是20世纪中国文坛,最见天份的两位作家。他们二人,一为“民族脊梁”,一为“文学洛神”,在那个鱼烂土崩的年代,机缘巧合而成为师生,且有着如父如女般的感人情谊。

鲁迅(王志文饰)与萧红(汤唯饰)

这对师生的交往,一切都光明正大暗室不欺,也丝毫没有暧昧越矩之处,这是现存所有材料文献都能佐证清楚的。鲁迅之于萧红,正如胡适之于张爱玲,这两段“异性忘年交”佳话,过去是文化界人所共知的美谈,世人叹息空凄然之外多无别话,不会拿去作庸俗化解读。张爱玲的《忆胡适之》、萧红的《回忆鲁迅先生》,我也偏爱为悼师类最好的文章。

男女师生,总会引无聊之人想入非非,是从清代袁枚那就开始的“花边传统”。而鲁萧故事,长达数十年间,实不曾有人不怀好意地大做文章,即便是他们誓不两立的论敌,只因事情本身就无暗角。这段师生缘,是连娱乐圈人士都感触在怀的:话说1980年代末,在某次访谈中,歌手邓丽君就说读过萧红。记者问,是看了《生死场》吗?邓丽君回答,是读过《回忆鲁迅先生》。

邓丽君.1953-1995

她接着说,“我过去不了解鲁迅,看了萧红的文章后,才读鲁迅的作品”,并连称钦佩世间如此纯粹的恩情。

鲁迅与萧红的“绯闻”,是1990年后才渐闻于人口的。那时起,舆论开始松弛,集体心理有意逆反情绪似的,“黑鲁迅”、“消费萧红”遂成为一股新时尚。

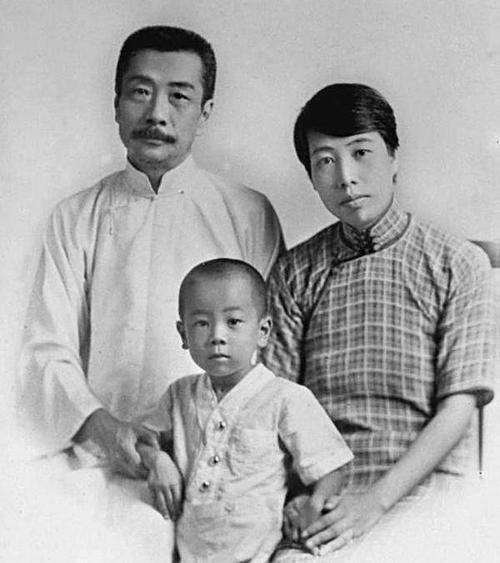

1930年代后期的鲁迅,与二萧结识时期

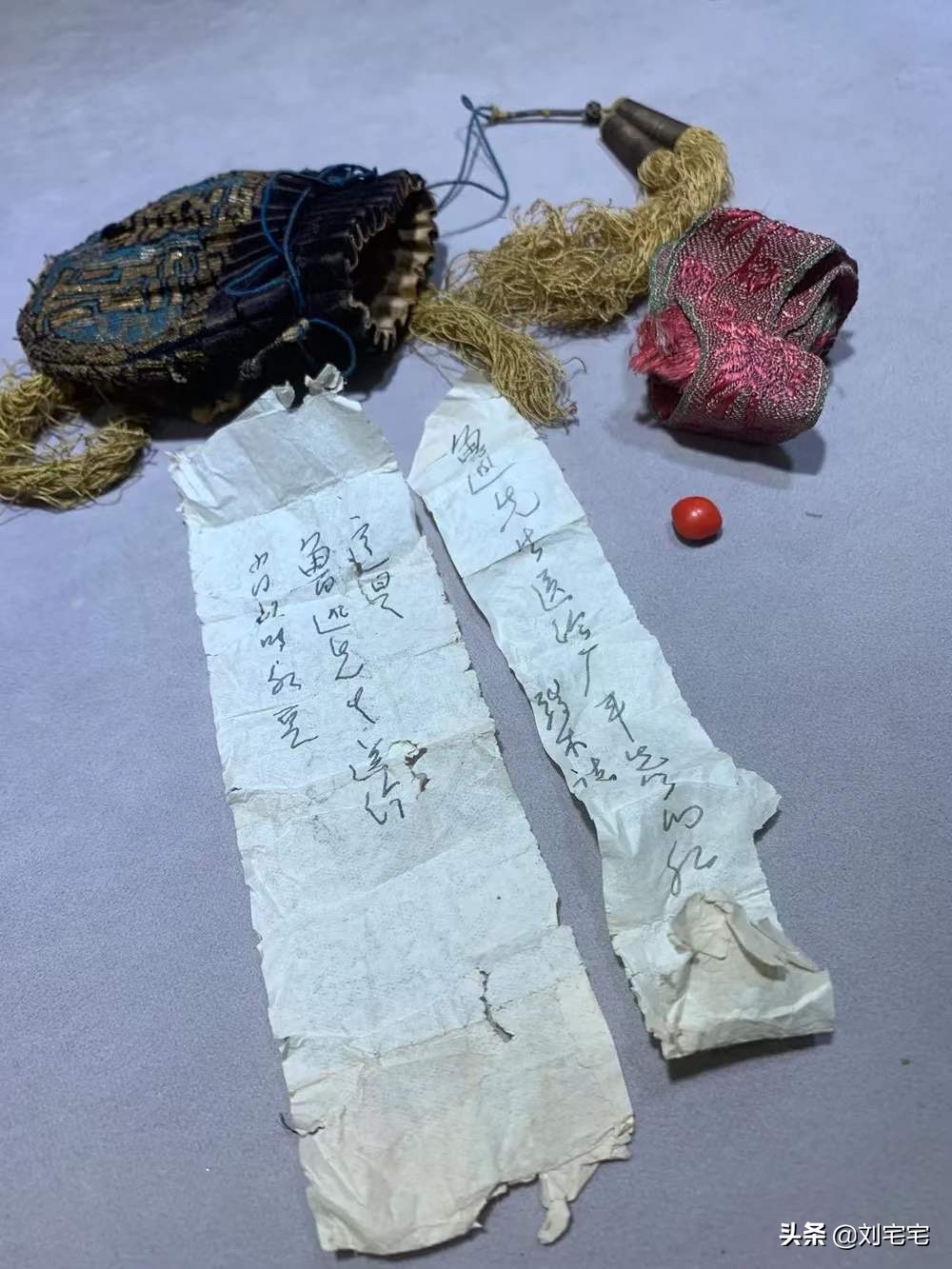

什么“鲁迅从不骂日本人”、什么“萧红与她的9个情人”,各种信马由缰的地摊级狗血八卦不断在炮制生产,弄得黄埃蔽天尘土飞扬。男女绯闻永远是最具攻击力的,社会上也传出一种说法,认为鲁萧压根“不太正常”,是男女爱欲存乎其间,师生关系无非打掩护而已,乃至不惜歪曲。比如萧红遗物有30余枚红豆,多年来都被曲解为鲁迅的“私相授受”。可实情是1936年7月15日,萧红因情伤避走日本,周家特设送行家宴后许广平转送萧红的,意在慰其思乡之渴。只因这些什物原归鲁迅所有,就被人拿去借题发挥,成为攻讦之具。

今年6月27日,“鲁迅夫妇赠萧红红豆”于拍卖会上以21万元人民币落槌

这方面,民国“七月”派的代表诗人、后来贵为“中国作协全国名誉委员”的牛汉,大概是最早“公开”发声、也是位子最重的一位。在2008年所出自传《我仍在苦苦跋涉—牛汉自述》一书中,他正式挑明了这段“文坛公案”,认为鲁迅与萧红的关系,“不正常”、“不一般”,或可理解为爱情云云。但他既不认识鲁迅,也与萧红从无往来,字里行间都是捕风捉影的揣测。他还说萧军有精神病哩,如何可信?

因有了牛汉这等名人大腕的“发难”背书,且又足够花边颠覆狗血吸流量,此后网上的风月笔墨更是甚嚣尘上变本加厉。现今百度输入“萧红与鲁迅不正常关系”字样,检索结果竟达3880000个之巨,委实触目惊心。更有甚者,比如当代某作家,还抬出萧红的最后一任丈夫、已故的端木蕻良继续热炒。“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”,逝者只能任人欺辱了。

牛汉.1923-2013

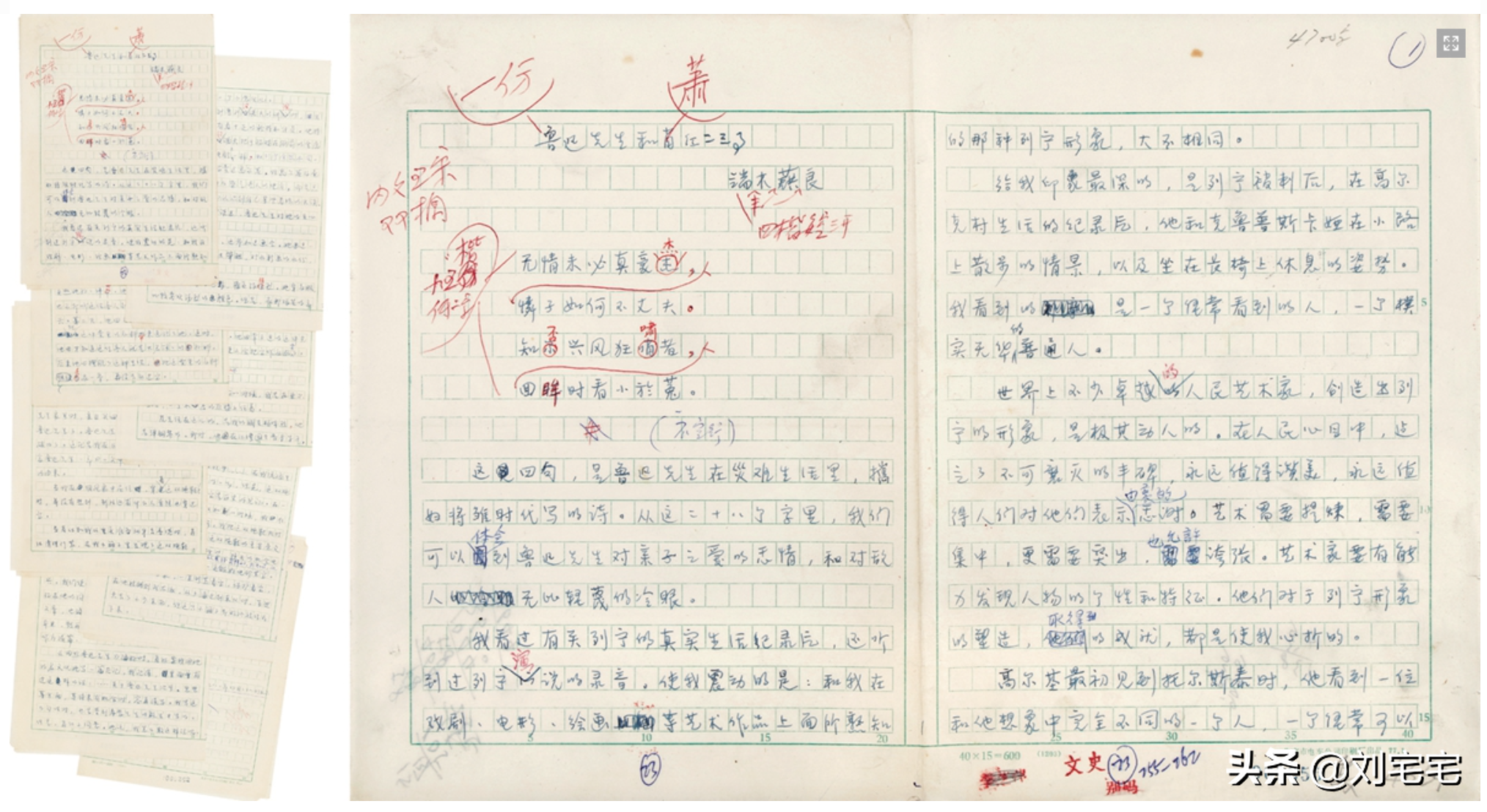

据他说,端木蕻良晚年接受香江记者采访,直言萧红与鲁迅有猫腻。在这篇文章中,该作家模拟端木蕻良的口吻说,“你们不见萧红对鲁迅房间充满了感情吗”?甚至,连鲁迅的私生活也受牵连,言辞极其不恭,如称“鲁迅勤于写杂文文章,又有肺病,在床笫之欢上满足不了萧红”,是某方面无能云云。可问题在于,这段所谓采访,并不见于任何材料,也未示任何出处,视为无稽捏造可也。实际上,关于萧红,端木一辈子多默不作声,而鲁迅始终是他精神向导,未能与恩师见上一面抱憾终身,哪会为沽名而诋讦讪谤?萧红病逝近50年后,他写下的唯一的一篇记录《鲁迅先生和萧红二三事》,澄清的清清白白。

端木蕻良《鲁迅先生和萧红二三事》文稿

诸如此类说法,实在不胜枚举。而就我个人阅读体会来说,毫不犹豫认为这是一种恶意满满的流言风语。这种论调的前提,似乎等于在申明,世间男女关系就只有互为“欲望对象”一种,而所有异性的往来都是奔着床笫去似的,即便隔着30岁的年龄差。这显然是以“动物世界”的眼光,去看待人类全部的情感形式。

巴金《家》的名言,“即使你没有做什么事,他们也会给你捏造一点出来”,经典作家们也无法幸免躺枪。1942年1月19日凌晨,行将就木的萧红,挣扎着在拍纸簿上写下遗言,“半生尽遭白眼冷遇,身先死,不甘,不甘”,可叹78年后的她依然得“不甘”下去。这个女子,生前与身后,被侮辱与损害的,永无休止。

1938年夏,萧红与端木蕻良在西安

尽管,我也会承认,这些流言之所以会生出,且渐有众口铄金之势,当然也是无风不起浪。最起码,它是与三个误解有关联的。

其一,鲁萧二人,因才情相当且境遇相似而相互理解欣赏,导致误解

鲁迅一生,尽管阅人无数,可萧红无疑是他身边最具才华的女子——贬斥左翼文学的夏志清就反复说萧红文字一点不比张爱玲差,《呼兰河传》是中国现代文学最优秀的小说。

海外大佬夏志清:萧红刻画古老中国农村之深刻,甚至超过鲁迅

许广平是鲁迅妻子、伴侣兼知己,所谓“十年携手共艰危,此中甘苦两心知”,但并不擅长写作。更加上家世相似、处境相通、身世更惨,鲁迅对萧红这位小辈学生,无须讳言是尤其看重、怜悯的。但也因为如此,常授人以柄遭恶意解读,断章取义地编织为谣言。

正如研究者所言,鲁迅与萧红有精神上的纽带,身上有许多共通之处:他们都出身富绅家庭,后来都没落了;他们的学历都不高,鲁迅虽是留学生其实也算中专学历,还肄业转了文学;他们的身体都很病弱,且都经受过包办婚姻摧折,身上反抗传统专断文化的意识都极其强烈。他们都是烈性之人。

同样地,他们都痴迷文学,都喜爱绘画,有许多共同的话题。更不用说,萧红悲惨无依的身世,让长辈鲁迅甚为同情,总尽可能予以关爱。鲁迅对底层、对弱女子的同情是一以贯之的:据周晔《我的伯父鲁迅先生》,鲁迅重病期间,对自身存亡都浑不在意,倒天天很关切女佣阿叁,不让她干重活。

他们结识于1934年深秋,鲁迅去世的前两年。那年10月28日,鲁迅在家收到一部新人的小说稿。他匆匆读过几行,就直觉到是天才之作,不惜连夜审读,赞叹不已。这部书稿,就是后来名噪一时的《生死场》,作者就是初出茅庐的东北逃难女青年萧红。那一年,鲁迅54岁,已是廉颇老矣时日无多;而萧红24岁,“支离东北风尘际”,流浪漂泊空怀梦想。

2015年,田沁鑫编导《生死场》,在国家话剧院连演10场,引发轰动

就文学才情而言,萧红堪称鲁迅最优秀的衣钵传人。鲁夫子一生,汲汲扶持、提携青年才俊,可直到临终前不久他才得以挖掘到最具天分的接班人,那就是萧红。后来,许广平写《追忆萧红》,也特意提及说,“每逢和朋友谈起,总听到鲁迅先生的推荐,认为在写作前途上看起来,萧红先生与萧军相比,是更有希望的”。一如世间所有爱才的老师,总情不自禁对得意弟子逢人称赞那般,鲁迅毫不吝啬表达对萧红的赞赏之意,从不避讳。

可以说,他们之间既是师生,又如朋友,更像父女甚至是祖孙。在叶君《从异乡到异乡—萧红传》中,明确写到过:1937年,萧红北上,曾与老友李洁吾有过一次深谈。李说,“鲁迅先生对你真像是慈父”,不想萧红立即纠正,“不对!应当说像祖父一样”!萧红前半生,只有祖父张维祯真心对她好过,在她心中鲁迅彰彰然是另一个“祖父”化身。他们年龄差30岁整,是可以这样比拟的。

黑龙江省哈尔滨市呼兰区萧红故居

显然,在世间所有人伦关系中,理应存有异性师生这一伦的。假如仅仅因为异性师生间有很多共鸣,就断定他们必有男女私情,难道不是无端泼污水吗?中伤他们有异常关系的朋友,显然也有意忽略这样一个细节:在鲁迅所有书信中,给二萧的有19封,给萧军写的有23封,而单独给萧红写的只有1封——原因还只是因为,萧红受“难友”之托想要鲁迅请吃饭,可又不好意思,遂推出胆大说话从不忌讳的萧红出面,“冤大头”鲁迅只好回信。

就因为鲁迅很欣赏这位女学生,还因为她身世悲惨比较宽容,就想象成他对之有非分之想,这种揣测是很荒唐的。鲁迅对家中女佣也天天关切,难道也是觊觎?

其二,鲁迅与萧红,晚年来往密切,且亲近如同家人,引起非议

鲁迅与二萧结识后,就对这对落魄青年极其关心,指导文章、引荐提携、帮助生活,关怀无所不至。两家人走动最密切,亲如家人——70年后周海婴写回忆文字,还说最喜欢萧红。而这,竟也落人口实。

许鞍华电影《黄金时代》里的鲁迅与萧红

1934年11月2日,二萧流落上海,身无分文。次日,他们给鲁迅去信意在投奔。此后岁月,鲁迅真如慈父一般,尽其所能地照拂着这一对才华横溢却也落魄至极的学生,“两个北方来的不甘做奴隶者”(许广平语)。第一回见面,鲁迅就以出借名义送钱,使他们得以暂时维持生计,连回去的车费钱都贴心给准备好了。

稍后,二萧为了能随时拜访,还特意搬家到鲁迅住所附近。那时的鲁迅,肺病已渐入膏肓之状,“大嗓门直脾气巴拉巴拉”的东北大妞萧红,就负责上门逗乐。由于她是北方人,而鲁迅长居京城早习惯了北方菜,萧红也时常协助广州人许广平做一些北方菜,譬如饺子之类。萧红的到来,显然给这个家庭带去无限的欢声笑语。

1948年的许广平

鲁迅去世前两年,二萧成为他最信任、最关切、也往来最密的忘年交。鲁迅对萧红,是有很关切的言行,但这种爱护自始至终都不见有男女私情,完全是大公无私的关怀,乃至示为舐犊之情。这也不难理解,或因30岁的年龄差,或由萧红遭遇之悲惨,加上萧红本人单纯孩子气,鲁迅对她不难升华出慈父般的情感。

而萧红对于鲁迅,也始终有着一种面对父亲\祖父的情感。1934年后亲近鲁迅及周家人的那段时光,或许就是她此生最感愉悦温暖的岁月,“上海大陆新村9号周宅”宛如她精神上的港湾,而鲁迅许广平已然是她最可信赖的亲人。所以,她一方面表现的调皮、孩子气;另一方面又言必称“鲁迅先生”、“许师母”而从无轻浮,自我认知完全是女儿式的。这一点,我们看萧红的回忆文字、看萧军的追悼文章,是可明白看到的。

鲁迅之子周海婴:直到50多年后,我们才得以辩白

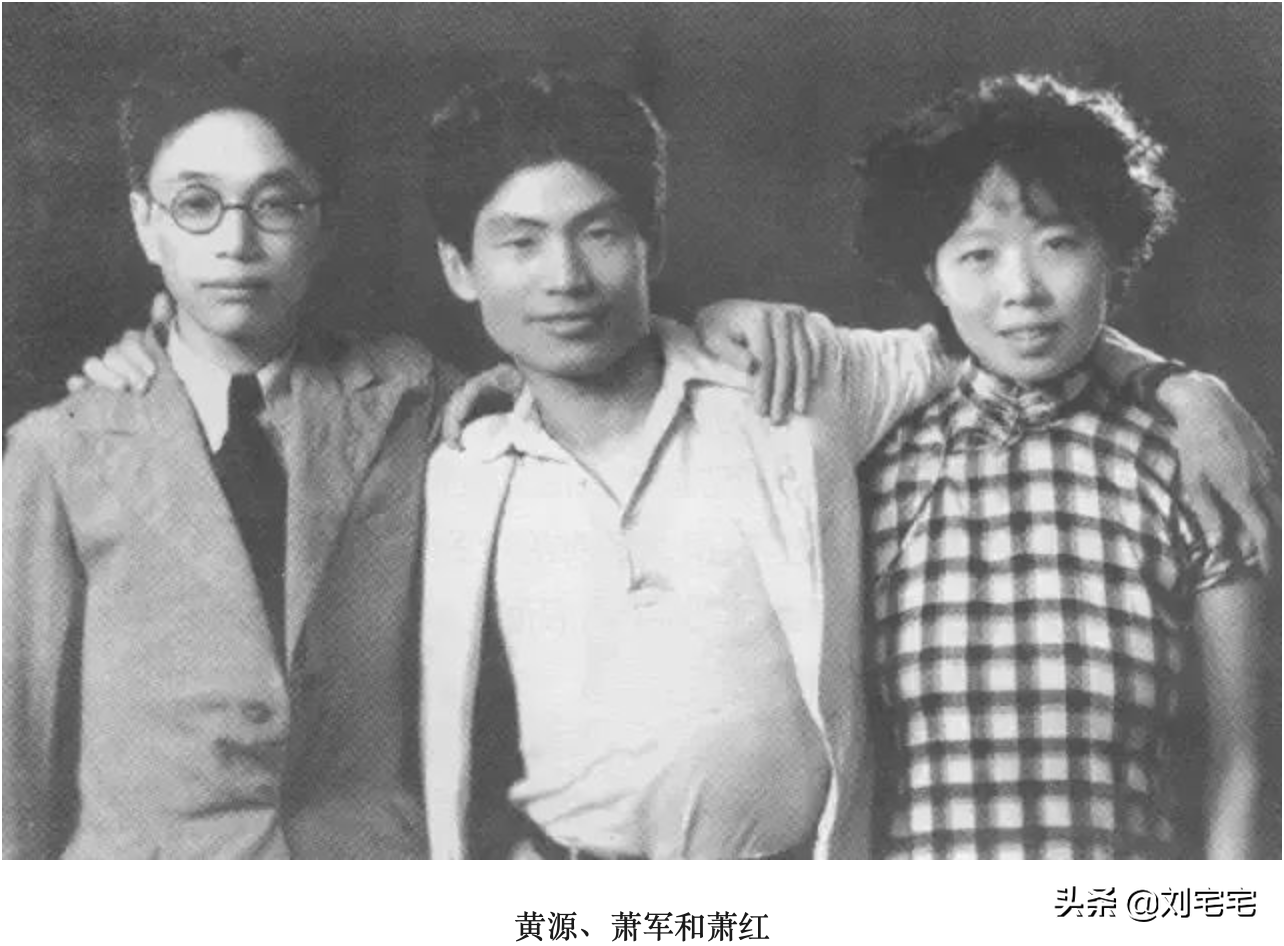

还有更直接的一份佐证:萧红前夫萧军,彼时是一同生活的,二萧几乎形影不离。萧军自结识鲁迅之后,始终自认弟子,至死都感恩戴义,不管如何打压都不改初衷,与胡风被并誉为“鲁迅最坚定的两位门徒”。道理不言自明:假设周萧真有暧昧,与萧红同吃同住且正处热恋中的萧军,会毫无察觉么?显然是不合情理的。

2001年,鲁迅独子周海婴,出版《鲁迅与我七十年》,50多年风雨过去了,依然对二萧充满深情。他说,“这时我小小的心灵里只有一个愿望,就是希望他们能够常来,为我们带来热情、带来欢快……”。周家上下大小,是视萧红如家人的,哪里有过嫌隙?

其三,过度解读、有意歪曲许广平的态度,以混淆视听

鲁萧之间,是否有私情亦或有暧昧表现,作为“三角”一环的许广平,其态度不言而喻是极其关键的佐证。

似乎正因如此,“死无对证”的许广平,在其身后一些言辞也被搬去刻意扭曲解读、过度渲染,从而造就一种许广平早就察觉异状且时时予以暗示、揭露的假象。这是十分毒辣的招数,正如鲁迅自己说的,“文人的遭殃,不在生前的被攻击和被冷落,一瞑之后,言行两亡,于是无聊之徒”,可以横生枝节无所忌惮。只是,好在文献材料未曾湮灭,正本澄源尚非难事。

1936年,萧红与许广平在周家寓所前

比如,“过度解读派”最重要的一个“杀手锏”证据,是说许广平曾以鲁迅需休息为由,将萧红拦在楼下,不让二人见面,并为此“苦恼的很”生闷气云云。这个说法完全杜撰么,也不见得。它的原始出处,来自胡风夫人梅志写于1984年的回忆文章《“爱”的悲剧——忆萧红》,但又被特意置换曲解了:

实情是,那时鲁迅病重,而萧红不太通人情世故,还“一来半天不走”,许广平既没空陪客,也不希望鲁迅劳累,所以婉转推辞而已。所谓“苦恼”,其实是萧红很苦恼,因为萧军与一位名叫陈涓的有夫之妇有了恋情,许广平特别担心她。许广平大萧红13岁,是视为后辈的,从无怨言和猜忌。有一回,因为陪萧红,许广平忘记给午休中的夫君关窗,导致鲁迅受凉,许很懊悔,可也不曾怨过萧红什么,一如既往地关心她。如果真有什么情绪,大概是对萧红的“毛糙”感到些许无奈吧!

晚年端木蕻良.1981年他接受葛浩文访问,谈及萧红只是放声痛哭

无论生前身后,许广平都很怜惜这位小辈,做饭、送钱、送红豆等等,都是许广平的主意。萧红去世后,许广平专门写过两篇长文深切缅怀,称“爱笑、无邪的天真,是她(萧红)的特色 ”,赞她“在患难生死临头之际”,是可以为朋友“置之度外的”坚毅不拔的伟岸女子,感情都很真挚,无需作态,也发乎内心。萧红香消玉殒4年后,许广平还念叨着,其“香港埋葬的地方有没有变动”,想方设法想“去看望一下”,只因炮火连天无从遂愿。现在的自媒体,动辄说许广平充满“不耐烦与醋意”,完全是不看文章的闾巷谰言。

1937年,二萧与许广平、周海婴在鲁迅墓前

再比如,还有说鲁迅许广平为萧红曾闹婚变啥的。这个段子绘声绘影,说什么那时许广平对密友讲过,身上揣着100元钱好随时防备变故,可这更是无稽妄测。该谣言的始作俑者,只怕对他们一无所知:周家其实是许广平全掌财政,全部钱财均由许支配,倘若要预防后路,许广平岂会只预备区区100元好负气出走?恰恰相反,现有材料都可证实,那时的周氏夫妇,因经历过生死患难、有了周海婴这一结晶,感情是久而弥笃的,鲁迅诸如“十年携手共艰危,以沫相濡亦可哀”等感人的诗句,就是那时写下送予爱人的。

乱世中流浪的“文学青年”二萧

唯一可合理解读的,大概在萧红太疏于世故,经常打搅到鲁迅的写作与休息,许广平因担心,偶尔也会借故阻拦下吧。这一点,稍稍沉吟都不难体会乃人之常情,何至于要恶意解读呢?

总之,鲁迅不是“渣男”、萧红绝非“第三者”、许广平并无“猜忌”,是可以明确的。鲁研专家陈漱渝下过一定论:“在萧红心目中,鲁迅是敬爱的导师、慈祥的长辈,并没有留下让人猜量的感情空间”,是公道话。

鲁迅对萧红,是对儿女一般的怜爱;而萧红对鲁迅,是视同祖父一般的依赖与尊敬,断无疑义,不该无事生非。流量为王时代,我们都处心积虑地,要将前贤的精神世界、人与人之间的关系化简乃至庸俗化,是不该的。这样的结果,不仅如鲁迅所说“删夷枝叶而得不到花果”,亦伤于厚诬。有些事,“有什么也没什么”,可实情在确实没有。

黄金时代or悲惨世界?

有很多人,一生都在过冬。1942年1月22日,30岁的萧红,这位离经叛道的“文学女巫”、这位“用身体来浸着血”的“女天才”,是带着“半生尽遭白眼冷遇“的悲愤、与“我将与蓝天碧水永处,留得那半部红楼给别人写了”的哀怨,瘗玉埋香于异地他乡的。不甘,是真不甘。

而萧红生前,寻寻觅觅穿荆度棘,被侮辱与被损害一生,连闭眼之后还要领受无端流言、乃至淫词亵语的句句刻骨,云何能安?后死者是要说几句公道话的。