1992年,北京人徐志伟

第一次到圆明园边上的画家村,

拍摄一群自愿放弃工作分配、

励志搞当代艺术的年轻人。

他被这群人的生活和创作状态打动,

从此开始持续地关注、拍摄。

之后,他又跟随他们到了宋庄艺术区,

同时用相机记录全北京各个重要的艺术现场。

拍摄行为持续20年,

记录下中国当代艺术转折变化的关键时期。

画家们在街头晒太阳 圆明园画家村 1993年

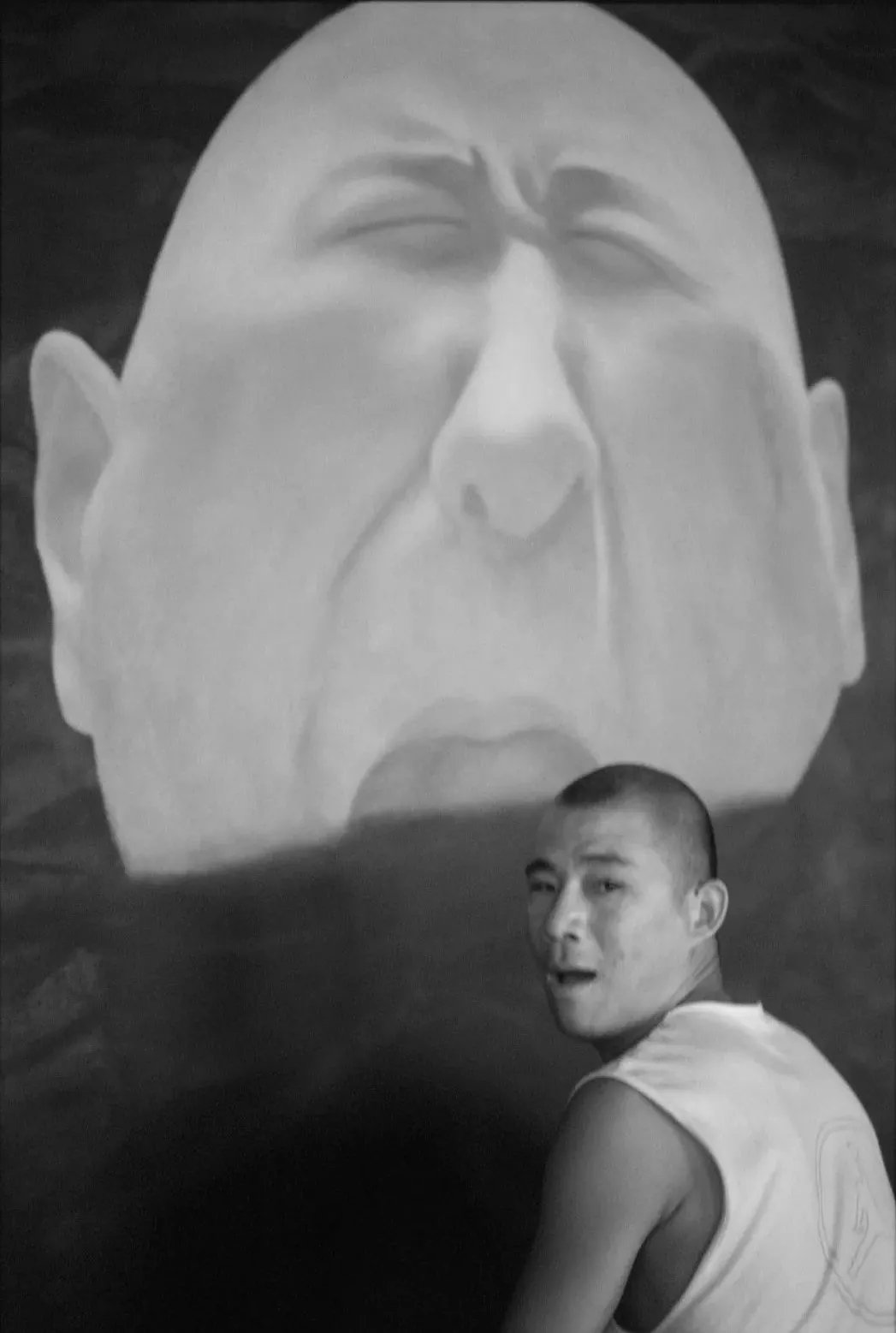

方力钧在圆明园画家村的画室 1993年

张浅潜(左)和马六明(右) 1998年

刘小东和喻红在画室 1996年

徐冰在《文化动物》作品现场 1994年

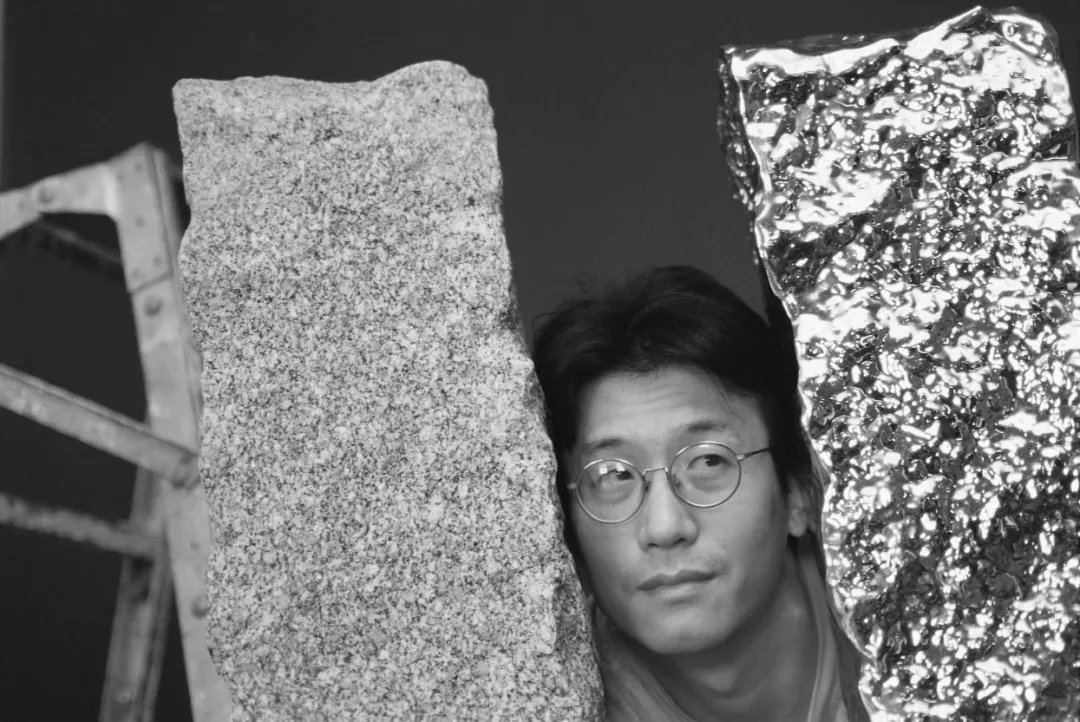

展望在美院雕塑所 2000年

在他的镜头下,

方力钧、岳敏君、刘炜、徐冰、赵半狄、

马六明、刘小东、宋冬、尹秀珍、展望……

一个个曾经青涩的艺术青年,

如今已是中国当代艺术的重要力量。

今年11月,徐志伟拍摄的这批照片在合美术馆展出,

许多圈内观众感叹,

“如果没有他的记录,

我们的艺术史可能就会因缺了这些鲜活生动的影像,

而留下些许遗憾。”

一条到北京拜访徐志伟,

聊了聊他镜头下中国当代艺术圈的20年沉浮。

自述 徐志伟

撰文 朱玉茹 责编 陈子文

北大画展上画家与北大学生合影 1992年

一开始没觉得他们能成什么事

最开始知道圆明园画家村是在1992年的春天。

有一天我和爱人下班回家,发现有个人躺在我们家门口睡觉,反穿着皮袄,头上还扎根皮带。拍醒了一看,发现是我的朋友,山东的画家鹿林。他说自己老家的工作已经辞掉了,现在住在圆明园边的一个村子里,那边有很多画家。

11月,一条与徐志伟一起重访圆明园画家村故址

当年那个村子在社会上是比较另类的,形成的时候是因为有一批美院毕业生没有参加分配工作,想要自由地生活、创作,就聚居在那里,靠卖画为生。

听方力钧说,他们1989年就在那边租房子住,慢慢地由几个人,发展到十几个人,最终大概有三四百人。1991年开始有一些报道,“画家村”的名号也由此而来。

圆明园画家村地图 徐志伟绘

圆明园画家村街景 1995年

圆明园画家村以福缘门村为主,在北大、清华两所高校的周边,圆明园之间,思想非常活跃。村里都是一排排的平房,空间大且都是闲置的,往外出租也相对便宜,几十块一个月。

1992年5月,当时在报社工作的我第一次前往画家村拍摄。到了那边,也没有路标什么的,就找那些留着长头发、大胡子,走路懒懒散散的人,十有八九都是画家。

小树林画展 1992年

鹿林在圆明园画家村的画室 1993年

马子恒在圆明园画家村的画室 1995年

他们大多都是20岁左右,在这群年轻的艺术家心中,画家村是一个极具感召力的存在。不少人是在老家听说这个地方,便揣着点钱只身来到北京。就像杨卫说的,“别的地方没有人理解你,觉得你神经病,只有在这里,大家有共同的生命、价值观,共同的追求,共同的人生状态,就像遇到知音一样。”

刚开始拍的时候也没觉得这群人能成什么大事,但他们的那种生活状态,确实让我有记录的冲动。他们是有理想的,自愿在这个地方过艰苦的生活,为了自己真实的表达。

陈卫东在圆明园画家村的工作室 1992年

叶友狂歌 1993年

圆明园画家村,消散的乌托邦

第一次拍摄之后,我差不多每星期都去。我觉得确实要深入进去,跟他们在一起生活,不能只是蜻蜓点水。

到那儿去我经常就和画家们挤在一张单人床上睡。他们的房间一般都是没有厕所的,要到胡同里的公共厕所去,冬天的时候最怕起夜。洗浴条件也是很差的,所以他们来我家串门,例行就要洗个澡。有时候七八个人一起来,能洗一下午。

徐一晖(最左)在画家村街头吃饭 1993年

钱比较紧张的时候,他们可能好几天就吃一颗大白菜,每顿就煮几片叶子,也可能一天就吃一顿。但有时候卖画了,他们一高兴,就买好多烟在街上发,或者把赚的钱都挂在村口饭馆那里,谁去吃都能划账。

方力钧在圆明园画家村的生日聚餐 1993年

“画家村村长”伊灵在画室 1992年

那时候谁家吃饭,或者来朋友请客,别的画家听说了,都来串门,来蹭饭。谁有个病,大家也都会有多少捐多少。我们都管伊灵叫“村长”,他总是主动张罗这些事,愿意关心别人。

有时候他们有什么活动也会通知我,我再临时赶过去。

崔健来参观小树林画展

小树林画展上的烧画行为

1992年7月,他们在画家村附近的一片树林里举办了一场露天展览。大约有几十个画家都拿了画去,包括岳敏君和杨少斌。那天来参观的有200多人,包括崔健这样的演艺明星,但是最终一幅画也没卖出去。快结束的时候,不知道谁说,“我们把画烧了吧!”

在叶友画室的除夕守岁狂欢 1993年

1993年,画家村最盛的时候,那年春节大约有三四十个人都没回去,就聚在一起喝酒,看春节晚会,我和我爱人也去了。酒喝完了,他们就开始狂欢地跳舞,砸啤酒瓶,最后满地都是玻璃渣,直闹到后半夜才散场。

因为早上村子里总有访客,大多数画家都喜欢夜里工作,创作的状态都是很认真的。

方力钧在圆明园画家村的工作室接受德国媒体专访 1993年

我去拍方力钧的时候,他正在赶那批去威尼斯双年展的画。现在想来那是他人生中很重要的一批画,但是他没有拒绝我。他说你来可以,但是你早上敲门悄悄地进来,进来之后把锁还是挂在外边,别让别人知道我在。

老方那时候画室很小,但是作品都很大。他跟我说,有时候画布绷好了,发现搬不出去。

岳敏君在圆明园画家村的画室 1993年(上)1992年(下)

岳敏君那个时候就已经在画大笑的人了,但他生活当中其实是比较安静的,有这种反差。

画家村大部分人都是做当代艺术的,或者说到了这里之后逐渐转向当代艺术。通过艺术和文化去对社会做一种表达或者推动,他们是有这种愿望在里边的。

80年代末90年代初,西方艺术经常到中国来展览,整体文化上其实比现在还更开放一些。大家对新涌入的这些思想处于一个接受又没有完全消化的状态。

画家村这群极具创造力和生命力的青年正好赶上这样一个变革的时候,未来是什么样子,大家都不是很确定。

画家村的画家们晚饭后的无聊,左起:饶青松、徐若涛、罗艺、王强 1992年

除夕守岁狂欢,叶友即兴在自己的画上狂抹,同住的杨一把琴助兴 1993年

所以那时候,乌托邦的色彩是很浓的。反正大家相互认同,相互依托,抱团取暖,每天都有他们的乐呵。他们抱着一种流浪的心态,没有明确的目标,也没有危机感。虽然他们也要面对现实生存的种种困难,但理想化的东西更多一些。

1994年下半年,大家开始慢慢地搬离,因为觉得他们在那边是一个社会不太安定的因素。到了1995年10月份,大多数人都离开了。

这群人就全北京各个地方去找新的落脚点,大红门、香山、花家地、六里屯、费家村……最后,很大一批人就找到了宋庄。

小树林画展撤展 1992年

画家村的画家们开会探讨搬迁问题 1994年

宋庄的那些人和事

宋庄多是农民的房子,是要卖的。你凑几千块钱买个院子,稍微弄一下,有能在北京扎根的那种感觉,就变成定居的心态了。

再加上那边村子不像圆明园那么密集,很多人都是一大家子在一起,经济条件也不一样,互相之间慢慢也产生了边界。

画家们在宋庄干涸的鱼塘里踢球 1999年

我第一次去宋庄是1995年初,去看方力钧在宋庄的新工作室。

那时候去宋庄还不像现在这么方便,路都是土路,窄窄的,村子里还有好多农田,和北京大多数农村没什么差别。

岳敏君在方力钧宋庄工作室 1995年

老方在宋庄的第一个工作室院子很大,像个小操场,前前后后有20多间屋子。他还在正房前搭了一个简易的玻璃房,喜欢在里面晒太阳。

方力钧在宋庄的第二个工作室 2000年

第二个工作室是为了创作大型版画修建的,高5米多。

整个宋庄大约有不到30个村子,基本都有画家居住,画家最多的就是小堡村。

大家到了宋庄之后,生活条件变好了,装修也更个性化一些。不少画家在宋庄的房子都上了当时的时尚家居杂志,我有一次去拍刘炜就是给时尚杂志拍的。

刘炜在宋庄工作室 1995年

刘炜喜欢改造自己的房子,买了很多老家具,很讲究。我有段时间老去他那儿,看到那些旧的作品一直摆在那儿没动过,我就问他为什么。他说,“最近就想玩,不想画。”他们其实经常这样,有时候觉得需要停下来,放一段时间再继续。

栗宪庭在宋庄工作室写对联 2001年

栗宪庭与廖雯 1997年

春节的时候很多人家门口的春联都是栗宪庭给写的,算是宋庄一个特殊的节日项目。画家们去拜访栗老师,栗老师就给写副对联,包括村里好多小饭馆也是栗老师给提的字。

在宋庄拍久了,我也觉得这块地方不错,1997年也在宋庄买了个院子,有机会也去认识的人那儿串串门。

左小祖咒在宋庄小堡村 1996年

有天我听说左小祖咒和他当时的女朋友段英梅买下了宋庄一个废弃的学校,有三排教室,特别大,就过去看了看。他因为院子很大,经常在院子里种树什么的。我们是在东村认识的,当时他还不出名,有时候一块吃饭聚会,他还会唱自己创作的歌。

王功新在宋庄工作室 2001年

王功新当时1998年来宋庄,还是我给他看了好几处地方,最后他看中了小杨各庄村。那边基本没什么画家,但是院子比较有格局,后边还有一块空地,他和村里商量之后又盖了一个大工作室自己用,原来的房子给林天苗用。

现在很多我拍过的艺术家都不在宋庄了,尤其这两年走了一大批人。一是房租涨得比较厉害,二是有些画家去了燕郊等地,那边的房子有产权。宋庄这边也慢慢多了很多搞传统艺术的,不再都是当代艺术了。

杨少斌在宋庄工作室 1998年

王庆松在通州滨河小区工作室 2005年

马六明在东村为其行为艺术作品《芬.马六明》化妆 1993年

中国当代艺术重要现场

圆明园、宋庄之外,我也开始注意到别的画家工作室。从90年代至今,重要的展览、重要作品我都会去拍。

徐冰《文化动物》现场 1994年

拍的比较有名的有1994年徐冰做的两只猪在那儿交配的行为作品。那是一个内部的观摩,去的都是圈内人。大家看了都觉得新鲜,确实会让人脑洞大开,尤其在1994年那个时代背景下。

徐冰封猪 1996年

后来他第二次做这个作品,我还拍了他印猪的过程,在一个养猪场里,拿章一个字一个字印上去的,有点像活字印刷。两只猪印了一上午。

那个展览是在王府井北京饭店后边,民国初年一个老的建筑里办的。它构造挺奇怪的,二楼正中间有一个400多平方米的大厅,全是木地板,专门用来做展厅。

赵半狄在霞公府的画室 1993年

李天元夫妇在霞公府的画室 1994年

刘炜在霞公府的画室 1993年

旁边的房间,那时候美院好多老师去做工作室,李天元、赵半狄、杨云飞、陈文骥等人都在那儿。

展望在中央美术学院画廊 1994年

展望当时是主动找的我拍。他穿得很得体,一直是小分头或者一边倒,猛一看他不像是搞雕塑的,就像办公室的那种白领的感觉。

中央美院搬离王府井前,刘小东和喻红在画室收拾东西 1994年

刘小东、喻红和女儿刘娃 1994年

1994年前后,美院要搬家,刘小东和喻红的工作室也要跟着搬,他说你赶快过来帮我拍一点,不然以后就没有了。我连他们孩子都拍上了,孩子那时候才两三岁。他们被号称是美院的金童玉女,我也觉得他们真是天生的一对,两个人都画这么好,又这么漂亮。

陈文骥夫妇在霞公府的画室 1994年

隋建国夫妇在美院雕塑系隋建国工作室 1994年

王沂东夫妇 1994年

陈文骥老师曾在1994年策划过一个《丈夫提名展》,就是拿几个知名画家妻子的画做了一个展览。我当时就去拍,拍的都是一对对的夫妻。其实是很难得的呈现,因为现在大家都不愿意把私生活带入自己工作的环境里。

林天苗从美国回来后的第一个展览“1995 开放工作室” 1995年

张洹(左一)、马六明(左二)在“1995 开放工作室”

去拍林天苗的时候她刚从美国回来,在他们家里,胡同里的平院房。她把院子整个布置成展厅,材料都是很奇特的,去看展览的人也很多,方力钧、马六明、张洹、王广义,北京艺术圈里的人差不多都去了。

宋东、尹秀珍在林天苗居所报房胡同12号工作室做作品 1996年

宋东和尹秀珍,他们都是北京人,所以我们一聊就很投得来。从外形、言谈举止上看,他们是很朴实的那种。他们做展览的时候,我每次都会去拍。

“生存痕迹”参与艺术家合影:蔡青、顾德新、尹秀珍、宋东、张德峰、林天苗、王功新、张永和、展望、邱志杰和冯博一

1998年1月,他们参加了蔡青和冯博一策划的《生存痕迹》展览,参展的还有林天苗、王功新、展望等人。当时他们租了一个很大的旧厂房,所有艺术家都是在现场,根据当时的环境,结合自己过往的创作,即兴做一个作品。

赵亮、邱志杰在“生存痕迹”现场

尹秀珍在“生存痕迹”展览现场准备作品,用水泥将旧鞋底朝上镶嵌在路面上,使日常中的行走痕迹固定下来

所有布置都是在前一两天完成的,比如邱志杰要埋一些屏幕到地下,尹秀珍要事先把鞋子用水泥固定在地上。

展望在“生存痕迹”展上的装置与行为作品,模拟了一间学院式雕塑教学的车间

也有的作品是当场完成的,比如展望的《新艺术速成车间》就需要观众现场参与互动。

参展艺术家在大巴前合影

这个展也是非公开的,他们给参观的人租了一个大巴往返,汪建伟还把那个大巴也做成了一个作品。

“对伤害的迷恋”现场,方力钧、杨少斌在观看萧旻作品《系列:(JIU)——体积很小,繁殖力强,适应性大,未来主人》

彭禹在“对伤害的迷恋”展览现场做作品

那个时候很流行像这样由批评家、策展人主导,艺术家配合的展览,栗宪庭老师2000年策划的《对伤害的迷恋》也是。当时因为艺术家们使用了尸体等材料,大家看完展聚在一起吃饭的时候都不怎么有胃口,还陷在那个氛围里面。

圆明园画家村艺术家(杨卫,钟天兵,徐若涛)在宋庄美术馆观看徐志伟的照片

从1992年到2010年,我专注地记录中国当代艺术现场将近20年的时间。我的这些照片也陆陆续续地展出过很多次。

其实真的对艺术史来说它有什么贡献,主要看这些人在艺术史上的地位。只是我碰巧做了这件事,把这些东西记录下来,作为历史存照。

11月,徐志伟与艺术家钟天兵重访圆明园画家村旧址

而这一切的源起便是圆明园画家村,我对那里的感情也是很深的。现在有机会,圆明园画家村的那群人还是会聚在一起叙叙旧。人生有过那么一段经历,大家都会很珍惜。在最青涩、也是生命力最旺盛的那几年,生活在一起,闹在一起,挥洒自己的青春。

像杨卫说的,中国艺术家从想法到行动,真正有了专职艺术家这个群体,是圆明园画家村真正的意义所在。当年在圆明园的这批人也都分散到全国各地的艺术区,播种散发出去。