小编按:1958年3月,毛泽东在“成都会议”上明确提出了中国诗的出路问题。他说:“我看中国诗的出路恐怕是两条:第一条是民歌,第二条是古典,这两个方面都提倡学习,结果产生一个新诗。形式是民族的形式,内容应该是现实主义与浪漫主义的对立统一。

陈德述,男,重庆南川人,1937年12月出生,1964年毕业于四川大学哲学系,被选入中共中央马列主义研究院工作,1979年调入四川省社会科学院,从事中国哲学、儒家管理学和易学研究,曾任过哲学研究所所长,出版有《周易正本解》《儒家管理思想论》《唐甄启蒙思想论》等著作10部,发表论文100余篇。创立四川省易学研究会、四川省中国哲学史研究会并任会长,先后还担任过四川省哲学学会常务副会长、四川省孔子学会副会长、中国毛泽东诗词研究会常务理事、四川省毛泽东诗词研究会副会长和成都毛泽东诗词研究会首届理事会常务副会长等。进行毛泽东诗词研究和诗歌创作。主编有《毛泽东诗词与新体诗歌》《毛泽东论诗歌发展道路研究》《毛泽东诗词文化与中国梦》等三部著作,毛泽东诗词论文收入中国毛泽东诗词研究会出版的《丛刊》中、发表《毛泽东思想研究》上。

毛泽东中国诗歌出路的理论为民族新体诗歌发展指明了方向

陈德述

2008年是毛泽东提出“中国诗的出路”50周年。1958年3月,毛泽东在“成都会议”上明确提出了中国诗的出路问题。他说:“我看中国诗的出路恐怕是两条:第一条是民歌,第二条是古典,这两个方面都提倡学习,结果产生一个新诗。形式是民族的形式,内容应该是现实主义与浪漫主义的对立统一。”同年5月,他还在北京召开的中共八届二次会议上强调“民歌”,强调中国当代诗歌应该是“民歌与古典诗的统一,以外国诗作参考。”[①]关于毛泽东的上述论述是全面的、系统的,也是正确的。五十年来,毛泽东中国诗歌出路的理论,对民族新体诗歌的发展起到了航标灯的作用,推动了新体诗歌的发展,但是也有不少的杂音。为此,正确认识毛泽东关于“中国诗的出路”的理论,不但具有重要的理论意义,也有着重要的实践指导意义。

毛泽东关于“中国诗的出路”的理论不是凭空想象出来的,而是对灿烂的中国诗词发展历史的经典性总结。之所以说它是“经典性的总结”,是因为它是对中国几千年诗词发展历史的高度抽象和概括,有着极为丰富的理论内容。归纳起来说,它包括四个最基本的问题:第一个是民歌在诗歌发展中的地位和作用;第二个要继承古典诗词艺术传统。传统诗词特别是格律诗词是全人类的诗歌文化的瑰宝,含有独特的、丰富的美学经验;第三个是诗歌的现实性、时代性。诗歌必须反映现实,反映人民群众的生活和心声,反映新的时代精神;但是反映现实,不是对现实的直观描写,而是应该来源于生活,更要高于生活,所以必须是“现实主义和浪漫主义的对立统一”,赋予诗崇高的审美理想;第四个是向外国诗学习和民族新体诗歌的地位。总起来说,即是向现实生活学习,向古典诗词学习(也要向外国诗歌学习),同时还要正确认识民族新体诗歌的地位。不言而喻,这四个问题都是诗歌发展普遍性的规律性问题,当然也是民族新体诗歌发展的关键性的问题。

一、 民歌是诗歌形成、发展和创新的源头活水

毛泽东之所以如此重视民歌,把它作为诗歌发展道路的重要因素来看,绝不是因为他的个人“癖好”,而是诗歌发展的普遍特征。世界上,任何一个民族都有自己独具特色的诗歌,它们都起源于民歌。民歌是诗歌形成、发展和创新的源头活水,诗歌的发展都始终与民歌相伴随。

诗歌归根到底是劳动人民创造的。劳动者在劳动中,在社会各方面的劳动实践和生活实践中,把自己对自然、对社会、对人与人关系以及内心世界的感知、感情、认知,用有节奏的、简练的语言表达出来,以抒发内心世界的喜、怒、哀、乐之情,便成了民歌民谣,经过不断的加工、锤炼和升华,便成了诗。所以,“任何时代的民歌都是那个时代的人民的心声,是当时人民的愿望、情感和审美心理的反映。民歌具有语言的大众性,内容的现实性,风格的清爽性,感情的真挚性,韵味的浓厚性和立意的新颖性。因此,民歌最能反映人民的民族心理和现实诉求。”[②]民歌不仅具有鲜明的民族性,同时也具有鲜明的时代特征,真实地反映当时人民大众的需求和愿望。

其次,从诗词发展的历史过程看,任何时代诗词的变革、创新与发展,都是建立在民歌的基础之上的。世界上每一个民族的民歌都有着十分悠久的历史。我国《诗经》中的《风》就是优美的民歌;楚辞和乐府诗都是从民歌中升化创作出来的;唐诗也吸收了民歌的养分,最后演变成宋词,元曲更具有民歌的味道,新诗的发展也没有离开过民歌。因为,“民歌几乎是除绘画艺术外所有文学艺术之母”,[③]“是民族文艺的起源”,诗歌更是如此,“民歌是原生态的诗歌”,它的“音乐曲调、调性、韵律均含有民族文化的血脉。”“民歌,是一个活生生的、有效率的民众艺术体系。”[④]所以,必须从民歌中去吸收民族的、时代的、人民心灵的养分,来创造和发展民族新体诗歌。“中国诗体的变迁,大抵以民间音乐为枢纽。”为此,“我们的新体诗应该从现在民间流行的,曲调词中嬗变出来:如大鼓等似乎就有变为新体诗的资格。但我们的诗人为什么不去模仿民间乐曲,现在都来模仿外国,作毫无音乐的白话诗?”[⑤]从我国诗词发展的历史过程来看,“保留民间音乐形态而对歌词进行文学改造,是我国诗歌艺术特有的民族规律之一。”[⑥]历史上任何一个历史阶段的诗词的形成、创新和发展,都离不开从民歌中吸收新的诗歌元素,新的艺术表现方法和新的时代的气息。

世界上,任何一个民族创造的诗歌都是人类文明的积极成果,都因其依据不同民族生活的地理环境、语言特色、审美心理的不同,而有着鲜明的不同特色。特别是文明发展程度较高的民族,都有丰富的诗歌文化,更具有鲜明的民族性。即使是十四行诗(商籁),使用不同语言的民族的十四行诗也是不同的,何况有着几千年诗词发展的中华民族的诗呢?艾略特说:“没有任何一种艺术能像诗歌那样顽固地属守本民族的特征。”[⑦]中华民族的诗词独具特色,为人类的诗歌文化的发展做出了极为重要的贡献。任何背离民族传统,甚至否定民族传统的诗歌,都是没有群众基础的,不受人民大众欢迎的,因而也是没有生命力的。中国的当代诗歌,只有朝着民族化、大众化、现代化的方向发展,才是唯一正确的道路。

为此,中国近代诗歌改革的先驱黄遵宪(1848—1905)以及“五四”时期崛起的新文学家们,都十分肯定民歌在诗歌改革中的作用。黄遵宪大力主张搜集民歌,研究民歌。他在诗歌创作中,大量吸收民间俗语和山歌,他进步的民间文学观和“民歌情结”对他的诗歌创作有着较大的影响;他吸取民歌的营养,为自己的创作注入了新的活力;他吸取民歌中的“情真”说,主张写诗要情真、意真、抒发我之心声;他的“民歌情结”赋予他部分诗歌充满民歌风味。他晚年的创作及其“新体诗”(杂歌谣)的构想,也鲜明地受“民歌情结”的制约。[⑧]胡适提倡平民文学,认为,“新文学的根源之所以不在达官显贵的庙堂,而在草野田间、平民百姓,全因为它是百姓情思表达的结果。”平民文学是中国文学发展的重要源泉,“汉以后的韵文的文学所以能保存得一点生气,一点新生命,全靠有民间的歌曲供给活的体裁和新的风趣”。胡适强调,诗歌的发展“不能不受民歌的影响。”[⑨]总而言之。“如果新诗想成为全民族的新诗式,诗人应当到民间去,了解民间文学艺术的流传规律,学习其创作方式,加以改造,这样才可能在掌握民族文学流变规律的基础上创造民族新诗式。以蔡元培、胡适、陈独秀、刘半农、周作人等为代表的有远见的新诗人,开始考虑如何开展民谣研究,以便从中吸收民歌的诗式营养,孵化新诗式。”[⑩]由此证明,吸取民歌的养分来改革旧体诗歌、创新和发展民族新体诗歌是完全正确的。

由于认识到民歌是诗歌形成、发展和创新的源头活水,五四以来,白话诗、新格律诗以及新体诗歌的倡导者们,都十分重视民歌的搜集、整理和研究。抗日战争时期的民歌运动,产生了许多优秀的民族新体诗歌;1958年毛泽东提出“中国诗的出路”的论述之后,形成了搜集、整理、研究和创作民歌的运动。毛泽东肯定“周扬同志的民歌讲得好”,他要求“各级党委、支部都要收集一些民歌”,“出一万册”[11]民歌。这个时期的民歌运动,更带有一种理论上的自觉,自觉地探索中国诗歌的出路。

二、继承、吸收古典诗词的理论与创作经验是发展民族新体诗歌的基础和前提条件

中国是一个有着悠久诗歌传统的诗词大国,古典诗词特别是格律诗词是中华民族艺术智慧的结晶,是全人类的诗歌文化的瑰宝,含有独特的、丰富的美学经验;但是近代以来,特别是五四时期,由于受崇洋媚外和民族虚无主义思想的影响,有不少人对中华古典诗词采取否定和排斥的态度。毛泽东说,中国诗的出路“第二条是古典”,应该说是对这种错误思潮的纠正。同时也是对诗歌发展规律的正确把握。中国诗歌出路的本质,就是如何创新和发展民族新体诗歌。对于这个问题,毛泽东已在他的创作实践中树立了典范,并在创作实践的基础上做出了理论概括,为中国诗歌的发展指明了方向。

毛泽东从来没有否定过传统诗词,他说,旧体诗“一万年也打不倒,因为这种东西,最能反映中国人民的特性和风尚”,但是传统诗必须“要发展,要改革”[12]。还说:“新诗的发展要顺应时代的要求。一方面要继承优良传统,包括古典诗歌和五四以来的革命诗歌的传统;另一方面要重视民歌。”反复强调:“应该在古典诗歌、民歌的基础上发展新诗。一方面要继承优良诗歌的传统;另一方面,要顺应时代的要求,以求新诗的发展。”[13]由此可见,毛泽东虽然十分重视古典诗词,但并不是指回到古典诗词,而是要对古典诗词进行改革,在古典诗词的基础上发展新体诗歌。这是基于毛泽东精邃的艺术睿智及其科学的历史观所得出来的正确结论。

作为古典诗词最具特征的格律诗,它有着严格的格式和用韵的规律,是在表意的汉字、一字多意、并有四声的高语景文化背景下产生的。唐诗的平仄、对仗、粘连和多种格式,宋词的多种词牌和特有的用韵规律,加上中国人特有的哲学思维模式,形成了最具中国特色的格律诗词。章亚昕说:“就文体而言,律诗最能代表传统的诗歌艺术。律诗之美,在于它以纵横交错的对仗语言结构,形成了交叉式的联想网络,这就巧妙地打破了散文线性思维模式,把诗意纳入了想象的系统。这种艺术传统强调‘语不欲犯’,追求‘意在言外’,一些看上去似乎相当平易的语句,能够在律诗对仗的句式中相互映照,凭空产生许多比喻和联想。这种诗歌思维方式可以把对仗、对照、浓缩的诗歌表现手法发挥得淋漓尽致”[14],创造了极为丰富的诗趣和诗美。律诗是中华民族经过长期的千锤百炼所创造的古典诗歌艺术,当然,不只是中华民族的瑰宝,也是全人类的艺术瑰宝。

中国古典诗词长于运用比兴手法。李怡在对兴比进行了认真研究之后说:在这个兴比的背后,“可以发现一种统一的存在,这就是环境性的‘物’。兴和比都努力在一个‘物’的环境中来运转艺术思维。”在这样的情况下,“诗不生‘成于’主观的想象,而是主客相交融的结果,物感发了人的诗情;修辞也淡化了主观的意图,‘近取譬’悠然存在于一个和谐、亲切的‘境界’。”为此,他“从文化学的角度将中国古典诗歌的思维方式概括为‘物态化’,在‘物’中求得自我的体认是中国古代哲学的总体精神。”于是,“在诗歌的理想境界之中,个人的情感专利被取缔了,自我意识泯灭了(‘无我’、‘虚静’),人返回到了客观世界的怀抱,成为客观世界的一个有机部分,恢复到与山川草木、鸟兽虫鱼亲近平等的地位,自我物化了。诗歌游刃有余地呈示着物态化的自我所能感受到的世界本来的浑融和韵致。”而且又“不否定情志,但却把情志视作物我感应的结果。”“诗人放弃唯我独尊的心态,拒绝旁若无人的抒情,转为‘体物’,转为捕捉外物对心灵的轻微感发。”于是,“通过对象的存在而获得自身的存在,物即我,我即物,物化于我心,我心化于物。”从而到达“物我平等,物物和谐,物各自然”[15]的艺术境界。王成儒教授也说:“在艺术创作思维上崇尚‘比兴’手法,表明我们中华民族在艺术审美思维中,鄙视正言直述和情感的直接外露,而是注意托物寓情、借景抒情,推崇艺术的境界,使其艺术作品‘言有尽而意无穷’,甚至意在言外,意在画外,给人们带来回味无穷的艺术享受。”[16]中国古典诗词运用比兴的手法,创作许多优秀的诗篇,创造出许多诗的“意境”。“意境”中不但包含有意象、形象,还有很丰富的意蕴,比意象、形象更为丰富。因而,古典诗词百读不厌,回味无穷。

如何正确认识传统诗词在中国文化中的地位、如何评价它的审美思维模式,关系到如何理解毛泽东“中国诗的出路”,关系到中国现代诗歌走向哪里的问题。在这里不得不要说的是,有人公然认为“律诗”,“这种审美意识形态”是“封建统治者的政治思想”,“应予以摒弃”。这位先生说:“如帝王一统,八方拱宸,是封建统治者的政治思想,反映到审美意识上就是一个中心——中正、平衡、整齐、对仗、求心归一。这正是我国诗词审美传统的基本观念。这种审美观念的典型形式,就是律诗。”由于这种“统治阶级的观念长期拘囿、人民长期服膺,形成习惯”,“不易根除”。他认为如果不“根除”长期拘囿人民的“统治阶级观念”,“诗词改革将无法进行”[17],这样的认识是值得商榷的。如果律诗果真是“应予以摒弃”的“封建统治者的”“审美意识”,那么“中国诗的出路”的“第二是古典”还有意义吗?我们不能在21世纪还去继承和弘扬“封建统治者的审美意识”吧。

中华古典诗词何以最能代表中国人作风和性格、何以能为人民大众喜闻乐见、何以万年都打不倒呢?因为它深深植根于中国文化的肥沃土壤之中,形象地表现了“天人合一”,“阴阳互补”、“义寓象中”这样独特的中国哲学思维。第一,中国天人合一的哲学思想,不是把人与自然对立起来,而是讲天人相亲、天人同一、物我混然,消除天人之间的绝对界限。所以诗词中的“物即我,我即物,物化于我心,我心化于物”,从而到达“物我平等,物物和谐,物各自然”的艺术境界,这正是“天人合一”思想在审美意识中的表现。第二,律诗中的平仄对仗,除了决定于汉字特殊性之外,更为重要的是“阴阳互补”的哲学思想的艺术表现。“阴阳互补”是讲在阴阳的对立中求得统一、协调与和谐。如果我们把“平”定义为“阳”,把“仄”定义为“阴”的话,那么平仄的对立、对应,达到音调的互补与和谐,正是阴阳互补的哲学思维模式。《周易》中的相错卦之间的对应与和谐,就是最好的说明。《周易》中阴阳一一对应的爻位都是吉、元吉、大吉的;表现在诗词中,就是平仄对仗的和谐的诗美。如革卦,它的错卦是蒙卦,它们两卦相应位置的爻都是阴阳对应的,革卦的初为阳,蒙卦的初为阴,其他的二、三、四、五、上,都一样是对应的,与律诗中的平仄对应关系是完全一样的。再如既济卦,既济卦上下两经卦相同位置的爻也都是阴阳对应的,初与四,二与五、三与上,均为对应。宇宙中的阴阳构成宇宙的和谐,律诗的阴(仄)阳(平)对应,构成诗词的和谐之美。可见律诗中的平仄、对仗、中正,包含极为丰富的民族文化内涵,不是“封建统治者的审美意识”。恰恰相反,不应该“摒弃”和“根除”,而是应该继承与弘扬。第三,古典诗词“鄙视正言直述和情感的直接外露,而是注意托物寓情、借景抒情”,由此而创造的回味无穷的“意境”,正是“义寓象中”哲学思维模式的艺术表现。《周易》的义理是“寓于象数之中”,现在脱离象数而谈义理,离《周易》本义相去十万八千里。律诗中“托物寓情、借景抒情”,情寓象(意象)中,情寓境(意境)中,不就是“义寓象中”吗?由此可见,只有把古典律诗置于中华文化的沃土中,才能真正理解中华古典诗词的意境、意蕴和它深沉的美的内涵。

通过以上简要的分析,毛泽东关于中国诗出路的“第二条是古典”的意见是完全正确的,不应该有所怀疑的。古典诗词中包含有极为丰富的美学内涵和文化信息,只有认真、深入地学习和研究古典诗词,总结古典诗词的创作思想、创作方法、审美思维模式、表现手段以及古典诗词产生的文化土壤等等,才能改革和发展诗歌,才能发展民族新体诗歌。

三、诗歌应该源于生活,更要高于生活,反映时代的心声

毛泽东在论及新体诗歌的特点时说:“形式是民族的形式,内容应该现实主义与浪漫主义的对立统一。”毛泽东反复强调新体诗歌的民族性,在“第一条是民歌,第二条是古典”的内容中,已经包含民族性的问题。诗歌的体式、格式、形式是民族化的;诗歌的内容、审美价值、审美取向更应该是民族化的。“内容应该现实主义与浪漫主义的对立统一”,诗歌应该源于生活,更要高于生活,反映当代人民的心声,反映时代的脉搏和主旋律。

诗歌要反映现实,反映人民大众的情感,反映时代的心声,这不只是社会主义文学艺术的必然要求,也是历史经验的总结。历史上有恒久生命力的、传承不衰的伟大诗篇,都是反映那个时代的脉动或人民的感情和心声的诗。有人把诗歌反映现实理解为为当局“歌功颂德”,是不正确的,是片面的。诗歌要发挥诗的“兴、观、群、怨”的社会功能,绝对不能脱离现实、脱离人民大众的要求和希望。

诗歌反映现实有它特有的方式,与其他的艺术作品不同,因为它是抒情的艺术。中国传统的说法:“诗言志而缘情”。英国著名的浪漫主义诗人华兹华斯说:“一切好诗都是强烈情感的自然流露。”[18]郭沫若说:“诗的本职专在抒情”,就是说,诗是通过抒发情感来反映现实和认识现实的,但它抒发的情感“不限抒个人的情,它要抒时代的情,抒大众的情”,[19]赵炎秋说:“艺术品并不是作者个人情感的直接流露,而是他认识到的人类普遍情感的表现。艺术表现的并不是实际的情感,而是抽除了实际内容的情感的概念。”[20]“时代的情感”、“大众的情感”就是诗人认识到的“人类普遍情感”。“情感是艺术家以审美情怀拥抱客观对象,以整体领悟的方式表达自己与客观对象在精神上的契合,因而具有深层次的精神意蕴。”[21]如果诗只是个人情感的直接流露,而这种情感不反映人民大众的情感和心声,就难以引起大众共鸣的。诗是运用抒发情感的特殊的艺术手段、方法和表现方式来认识世界、感悟世界的。从认知和感悟中来抒发情感,或歌颂、或讽喻、或批评、或鞭挞,寄托诗人的情思或理想,使读者产生共鸣,从而使人们得到美的享受,满足人们的精神需求,陶冶人们的情操,净化人们的心灵,促使人们对美好生活的追求,鼓励人们去为实现美好的理想而奋斗。就是说,诗是用言志缘情的方式来反映现实和认识现实的,以实现它特有的社会功能的。

如何抒发时代的情感、人民的心声、人类的普遍情感呢?中华古典诗词创造了极为丰富的理论。要反映现实,诗人就必须深入到社会生活中去,深入到社会各阶层群众中去,深入到社会实践中去,去诊断时代的脉搏,体验民间的情感,感悟人民的需求愿望,去洞察历史发展的趋势,去把握事物的本质,等到灵感的出现,运用诗歌特有的艺术手段,通过炼字、炼词、炼句、炼意等过程,创造出一个诗的境界,即“意境”。意境“是诗人的主观情意与客观的人、事、物、景的表现性特征相互交融形成的情与景、意与象的有机统一体,是通过情景交融的形象展现出的能把人们引入进行充分想象的艺术空间的审美化境。”[22]就是说客观的物象、具象以及一切具象都被融入到了充满情感的诗的“意境”中了。意境是对现实世界的审美的浓缩和概括。意境的塑造是中国古典诗词最具特征的审美思维,因而使得古典诗词有极为广阔的艺术空间,情味无限、意蕴无穷,成为难以超越的艺术珍品。

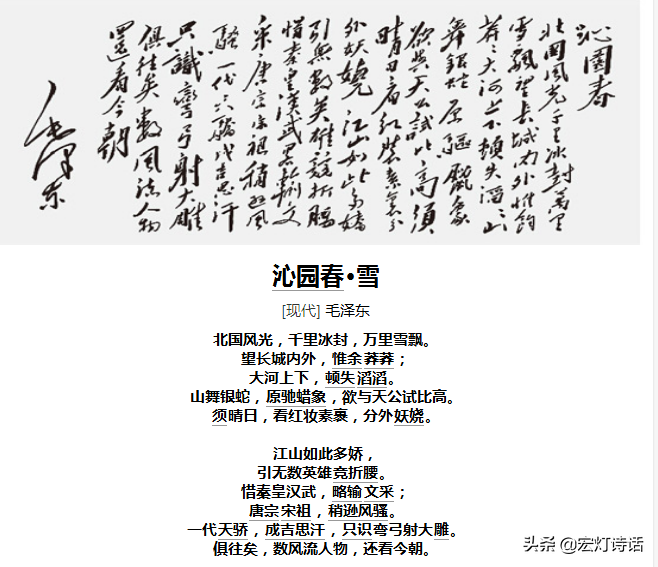

意境是中华诗词中特有的景象,它具有十分广阔的艺术审美空间,具有永恒的无限的审美价值。毛泽东不论是在理论上,还是在实践上都吸收了传统诗词的审美思维模式。毛泽东强调“诗要用形象思维”,“比、兴两法是不能不用的”,比兴手法是塑造意境的重要方法。毛泽东如此重视比兴手法,就在于他认识到,“诗贵意境高尚,尤贵意境之动态”[23],意境是诗的灵魂。我国著名的美学家、诗论家朱光潜说:“诗的境界是理想的境界,是从时间和空间中执着一微点而加永恒化与普遍化”,“真正的诗的境界是无限的,永远新鲜的。”[24]意境赋予诗词以含蓄美的品格,它使“诗歌以蕴藉深厚、包容宏富,情韵隽永,余味无穷的内在审美特性与以少总多,灵动超脱,变幻多姿,空灵秀美的外在美”[25]相统一的审美内涵,因而是无限的、永远新鲜的。毛泽东在他的诗词中,塑造了许多意味无穷、内涵无限的“意境”,如“苍山如海,残阳如血”、“待到山花烂漫时,她在丛中笑”等意境就是典型的例子。

诗词理论家们说,中国诗歌讲“志情”说,外国诗歌讲“摹仿”说;中国诗讲“意境”,外国诗讲“意象”;中国诗歌的特点是“物态化”,外国诗歌的特点是“意志化”。“在他们看来,诗人主观的意志性高于一切,客观外物是被操纵被否定被超越的对象;诗应当成为诗人从自我出发,对世界的某些认识和理解;艺术的世界是一个自我意识所浸染的世界;诗人们着力于自然的‘人化’而不是自我的‘物化’,所有这些都属于西方诗歌意志化的特征。”[26]由于中国诗人运用比兴的手法,形成中国诗词的“物态化”。现实中的一切具象、事态都被融入到了“意境”之中。这个“意境”就是现实性与理想性的结合点,也成了现实主义和浪漫主义两个创作方法相统一的结合体了。

毛泽东希望的民族新体诗歌是“现实主义与浪漫主义的对立统一”。这也是我国诗词发展的优秀传统,历史上的许多诗人都关心民间疾苦,鞭挞社会的黑暗和丑恶;抒发真情、歌颂美好的事物,陶冶人民的情性;用浪漫主义的手法寄予理想,鼓励人民为理想而奋斗。一切艺术都离不开现实主义和浪漫主义的统一。自然主义似的记述现实、描写现实,罗列客观现实的现象,是没有审美价值的。任何有价值的艺术品,都必须源于现实,又必须高于现实,因此浪漫主义的创作方法是不能不用的。所以,毛泽东主张诗要有“神奇的想象,奇妙的构思,大胆的夸张。”[27]于是他继承和发展了历史上的浪漫主义传统,创作出了内涵十分丰富的诗美形象,实现了他“诗贵意境高尚,尤贵意境之动态”的主张,在诗歌史上建立起了一座“丰碑”。

浪漫主义的实质是“把现实提升到理想”,现实主义是按照现实的本来面貌反映生活,浪漫主义是按照生活应该有的面貌来歌颂生活。那么,浪漫主义作为一种创作方法,是“指一切主情的、善于用幻想、想象、夸张等手法,奔放热情的语言,来表达某种理想”[28]的方法,不能把浪漫主义只狭义地理解为仅用“神话”和“传说”来寄予理想的方法。毛泽东的《水调歌头·游泳》是现实主义与浪漫主义相结合的典范。“一桥飞架南北,天堑变通途。更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。神女应无恙,当惊世界殊。”当时的武汉长江大桥正在修建,毛泽东用想象的笔法,以雄奇的气势说出:“一桥飞架南北”,用一个“一”字使之突如而出,用一个“飞”字,变静为动,是多么的气派和有诗意呀!接着用“更立”二字,使他的想象更进一个层次,设想建设一个“平湖”,以彻底解决长江下游的水患。如果这一设想实现了,是多么大的变化呀。他没有直接说出来,而是浪漫地借用神女的惊叹来表达。浪漫主义的创作方法就是要寄予理想,给人们以美好的审美情趣,引导人民为美好的理想而追求而斗争。

由此可见,毛泽东提出的要求新体诗歌必须要现实主义与浪漫主义想结合的的要求是正确的,为民族新体诗歌的发展指明了方向。

四、民族新体诗歌为主体是当今中国诗歌的现状和它发展的必然趋势

毛泽东曾经说过:“诗当然应该以新诗为主体”,仔细想来,这句话其实没有错,何况还加了“当然”二字,为此,说新诗为主“可以休矣”,其实是休不了的,它必将成为中国当代诗歌发展的必然趋势。

世上任何事物都是不断变化的。中国诗词几千年的历史,它也是随着时代的发展而不断改革、创新和发展的。每一个时代都有反映自己时代特征的诗歌,《诗经》中“风、雅、颂”都深刻反映了那个时代的社会生活的各个方面。“风”又分有不同的地域,各自反映不同地域的人情风貌和时代特征。以后的楚辞、汉乐府、汉赋、唐诗、宋词和元曲,都冠有那个时代的名称。一是说明不同时代有不同的诗词,此一代与彼一代的诗词有不同的特点或不同质的规定性;二是说明每一个时代都有自己“为主”的不同的诗体。进入了近代以后的中国,特别是现代的市场经济时代,进入了全球化的时代,怎么就没有反映这个时代特征的诗歌呢?我们这个时代必然有反映这个时代人民生活和思想感情的“主体”的诗体,它就是民族新体诗歌。

诗歌的发展是有它固有规律的。在正常的历史演进中,从一种诗体发展到另一种新的诗体,它遵循“道法自然”的过程。中国的诗词发展到元曲,已经几乎口语化了,到了明代它继续发展。如果不是满清落后的文化观念和封建主义暴政的统治中断了历史前进步伐的话,就一定会从古典诗词自然地向近代诗词过渡。但是,近代以来,在强势文化的压迫下,古典诗词不能适应时代的需要了,被迫进行“革命”,在自身的社会经济、文化不成熟的条件下,思想准备不够充分的情况下,要进行诗词改革或“革命”,只有匆忙地以外国诗作为参照系统,把外国诗搬进来冲击古典诗词,以图中国诗的革新,所以最先出现了白话“新诗”。这种“新诗”完全以外国诗的理论为指导,妄图完全否定中国古典诗词的传统。幸好先行者没有多久就觉悟到了这样是不行的,他们注意吸收民歌和古典诗词的元素,创造新格律诗。但是,我们不能否定外国诗歌对中国诗歌发展的作用。可以说,外国诗歌催生了中国的近代新诗,它对于中国新诗的发展起了催化剂的作用,促进了中国诗歌的改革、革新。

毛泽东在讲到中国新体诗歌必须要做到“民歌与古典诗的统一”时,还强调要“以外国诗作参考。”作为一个伟大的思想家、政治家和军事家的毛泽东,从来就是以开放的、广阔的、历史的视野来对待外来文化的。他只反对开口“希腊”,闭口“罗马”的崇洋媚外的民族虚无主义的观点和作法。向一切优秀文化学习是中华民族的优良传统。在向外国诗歌学习、借鉴的过程中,吸取了许多有价值的东西,已经融入到了新体诗歌之中。有人统计,我们向外国引进了六种诗体:自由分行诗、散文诗、十四行诗、楼梯式(阿波里耐)诗、剧诗和汉徘等。在学习外国的诗体的同时,还必须要学习外国的诗歌美学,借鉴和吸收它的审美思维模式、审美取向,艺术表现手段等等,外国诗歌重形象和意象,外国诗歌中一切有价值的审美元素,都要吸收过来,用以发展民族新体诗歌。

由此可以得出一个结论,我们说的新体诗歌是民歌、古典诗词和外国诗歌元素相融合、相综合而产生出来的一种诗体。综合即是创新。就是说,事实上在中国诗坛上应该有三种诗体即欧式诗、新体诗、古典诗共存的局面。从方法论上讲,“主”与“次”是相对的,没有“次”哪有“主”呢?只有有“主”才会有“次”。先秦是我国诗歌的初创期,各诸侯国有自己的诗歌,楚国的楚辞最具有代表性,全国没有形成主体诗歌。汉代以乐府为主,唐代以律诗为主,宋代以词为主,元明以曲为主,同时都没有排斥其他的诗体,这是诗歌文化的多元性,代表了诗歌世界的多彩性和丰富性。毛泽东说:“求新并非弃旧”,“我主张新文学要建立在通俗易懂的口语基础上。诗么,主要该是新诗,让大家都能看得懂。”[29]新旧并存,主次并存,这是合乎规律的。以新体诗为主,同时也有旧体诗;有民族新体诗歌,也有引进的欧式诗。也可以有旧声旧韵写的古体,如古风、唐诗、宋词以至元曲,这是任何人都没有必要加以反对,但是,显然已经不太合时宜了。用今声今韵、今天的语言、今天的审美要求,今天的价值取向写的律诗和填的词(包括按新格律写的诗和词),应该是最具时代的、民族特色的新体诗歌。一元主导下的多元的并存,不只是诗词文化,也是一切社会文化存在和发展的普遍规律。

中华古典诗词是我国高度发展的农业文明的产物,今天已经进入了市场经济时代,进入了全球化的时代,使社会生活发生了深刻的、质的变化。时代的变化带来了生产方式的变化、交换方式的变化、分配方式的变化、生活方式的变化、交往方式的变化、文化观念的变化、价值观念的变化、审美意识的变化以及语言的变化。面对如此巨大的社会变化,古字、古音、古韵以及由传统的审美思维所形成的古典的审美规律,已经不能适应社会的变化和发展,已经不能反映当今极为丰富的社会生活和人民大众的多方面、多角度的思想情感,不能充分满足人民大众的审美需求了。作为文学艺术形态之一的诗歌也必须随着深刻的社会变化而变化,抱残守缺、死抱传统、天天喊“不用平水韵写诗就不是诗”的思想和作法是没有前途的。但是我们也不能完全照搬欧化诗,因为它不适合中华民族的诗词传统,背离了诗歌发展的民族性的要求,在这样的情况下民族新体诗歌必将应运而生。五十多年前,毛泽东所提出的“中国诗出路”和“以新诗为主”的理论,倡导和发展新体诗歌,是很有预见性的。天安门诗抄、地震诗歌的成功创作实践,充分证明了毛泽东的预见是正确的。今天与古典诗词产生的时代相比已经是“古今民俗,新故异备”[30]了,我们必须以“与时偕行”,“唯变所适”[31]的思想方法来看待世界,继承民歌和古典的优良传统,倡导、创新和发展民族新体诗歌。只有这样,才能适应时代的发展,才能满足当今人民大众文化生活的需要。

毛泽东所指引中国诗的出路的大方向也是正确的,他所倡导的新体诗歌必将成为时代诗歌的主流。任何社会文化都是随着生产力和生产方式的发展而发展的,它是一个自然历史的过程,任何人不能拔苗助长,任何人也阻挡不了它的前进。只有正确认识它的发展规律,并掌握和运用好这个规律,才能达到胜利的彼岸。

五、结语

通过上面的论述,完全可以看出毛泽东中国诗歌出路理论的科学性、正确性和导向性。为此,成都毛泽东诗词研究会,始终高举“走毛泽东诗词创作之路,发展民族新体诗歌”这面旗帜。旗帜就是方向,我们沿着这个方向已经走了六个年头,在认识上加深了,尽管还存在着许多不足,但实践上更自觉了。我们认识到,“研究毛泽东诗词,不仅是为了鉴赏,更重要的是要沿着毛泽东诗词开辟的诗歌发展道路前进,发展具有民族特色的新体诗歌。”[32]今后我们仍将继续高举这面旗帜前进,采取实际步骤,辛勤耕耘,为之贡献我们极其微薄的力量,相信一定会有“万紫千红”的春天到来。

2008年11月22日于成都府南河畔青松斋

[①]刘汉民《毛泽东诗话词话书话集观》第136、146页,长江文艺出版社,2002。

[②]陈德述:《走毛泽东诗词创作之路,发展民族新体诗歌》,见《毛泽东诗词研究丛刊》(第二辑)第493页,中央文献出版社,2005。

[③]吴欢章等:《中国现代分体诗歌史》第211页,上海大学出版社,2008。

[④]吴欢章等:《中国现代分体诗歌史》,第213、214页,上海大学出版社,2008。

[⑤]朱自清:《论中国诗歌的出路》:见《诗情网》http://www.qingshi.net/lilun/xsl/2838.html

[⑥]吴欢章等:《中国现代分体诗歌史》,第226页,上海大学出版社,2008。

[⑦]艾略特:《诗歌的社会功能》,载《西方现代诗论》第87页,花城出版社,1989。

[⑧] http://www.cqvip.com/qk/80524X/200602/21426129.html

[⑨]参见http://www.confucianism.com.cn/detail.asp?id=3845

[⑩]吴欢章等:《中国现代分体诗歌史》,第224页,上海大学出版社,2008。

[11]刘汉民《毛泽东诗话词话书话集观》第146页,长江文艺出版社,2002。

[12]刘汉民《毛泽东诗话词话书话集观》第157页,长江文艺出版社,2002。

[13]臧克家:《毛泽东同志与诗》,见《红旗》杂志,1984年第2期。

[14]章亚昕:《中国新诗史论》第8、9页,山东教育出版社,2006。

[15]李怡:《中国现代新诗与中国古典诗歌传统》第44、第46、第47页,西南师范大学出版社,1994。

[16]王成儒:《智慧之光——儒学思维艺术》第183页,四川人民出版社,1995。

[17]丁芒:《运用解构思维整合继承与改革的关系》,载《中华诗词》2004年第七期。

[18]伍蠡甫、胡经之:《西方文艺理论名著选编》(中卷)第46页,北京大学出版社,2002。

[19]吴奔星等:《沫若诗话》第8、第109页,四川人民出版社,1984。

[20]赵炎秋:《形象美学》第34页,中国社会科学院出版社,2004。

[21]张小元主编:《艺术论》第129页,四川大学出版社,2000。

[22]蒋均涛:《审美诗论》第321页,巴蜀书社,2003。

[23]刘汉民《毛泽东诗话词话书话集观》第262、12页,长江文艺出版社,2002。

[24]朱光潜:〈诗论〉第41、47页,上海古籍出版社,2001。

[25]蒋均涛:《审美诗论》第179页,巴蜀书社,2003。

[26]李怡:《中国现代新诗与古典诗歌传统》第55页,西南师范大学出版社,1994。

[27]刘汉民《毛泽东诗话词话书话集观》第130页,长江文艺出版社,2002。

[28]朱先树等:《诗歌美学辞典》第347页,四川辞书出版社,1989。

[29]刘汉民《毛泽东诗话词话书话集观》第80页,长江文艺出版社,2002。

[30]韩非:《韩非子·五蠹》篇。

[31]分别见《周易·乾卦·文言》和《周易·系辞传下》第八章。

[32]陈德述:见《中国毛泽东诗词研究会第八届年会论文集》(清样本)第9页,中国毛泽东诗词研究会编印,2008.10。