禅宗思想是本土道家与外来释家相结合的一种思想,是传统文化不可分割的一部分,起始于隋唐而兴盛于宋元。由禅宗的发展而带来宗教情感上的人文化和本土化,对传统文化艺术的发展有着巨大的持续推动力,从而形成了禅诗和禅画的兴盛,并在汉文化圈中产生了深远的影响,形成了独具一格的文化个性。

《四睡图》

说到禅宗,讲究顿悟,讲究坐忘,讲究明心见性,讲究拈花一笑。这些只可意会不可言传的思想孕育着包罗万象的人生智慧,并在文人雅士的笔墨渲染之下,实现了丰富的想象力个高度的抽象性的统一,达到了一种欲辨已忘言的境界。禅宗公案故事在禅宗思想的发展中有着独特的作用,在横看成岭侧成峰的解读中给人以不同的启示,一如看山看水之论,在不同的境界上得出不同的结论,但百川到海,最终的本原意义也许终点又回到起点,但以境界而论又云泥之别。这种带有某种智力游戏性质的禅宗文化,某种意义上呼应了中华传统文化中的那种天人合一、道法自然的原始的朴素基因,坐立行走、吃喝拉撒等日常生活的方方面面都可以看做是禅宗思想的现实观照。

四睡图

在这样的禅宗文化氛围中,禅诗和禅画的兴起可谓是珠联璧合、相得益彰。在众多的禅画题材中,四睡图这一题材以其诙谐有趣的画面让人眼前一亮,而从流传下来禅诗来看,这一题材的画作在宋元时期的禅画中颇有分量,各类关于四睡图的禅诗也各有其妙。比如宋代释法薰的《四睡图赞》可见释道两者相通之处:“一等骑虎来,两个挨肩去。松门外聚头,辊作一处睡。梦蝶栩栩不如,孰为人孰为虎。待渠眼若开时,南山有一转语。”而宋代释如净的《四睡图赞》则颇有俚俗之趣:“拾得寒山,老虎丰干。睡到驴年,也太无端。咦,蓦地起来开活眼,许多妖怪自相瞒。”再如宋代释月涧的《赞丰干寒拾虎四睡图》有一种不问红尘俗世的洒脱:“虎依人,人靠虎,一物我忘亦汝,肚里各自惺惺。且作团打觉睡,谁管人间今与古。”还如南宋林希逸的《四睡戏题》则带有讽世的意味:“多少醒人作寐语,异形同趣谁知汝?四头十足相枕眠,寒山拾得丰干虎。”这些禅诗中,一种图式各自解读,其中的禅意耐人琢磨而又给人会心一笑的感觉。

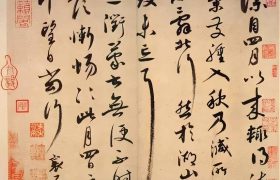

元 佚名 《四睡图》

诗画一体,而禅画中这类三人一虎构成的四睡图,丰干与寒山、拾得仕途三人分别象征着弥陀与文殊、普贤,而丰干骑虎的典故在禅宗中也颇为出名。从三位高僧的秉性来看,都是那种方外高人不同流俗的风范,而寒山拾得本来就含有和合的寓意,再加上一人一虎,于是四睡图的构图呈现出三人一虎睡作一团的模式,这样的模式中基本涵义中就隐含着团结的寓意。而睡态之间,更有着别样的禅意。至今可见的早期四睡图中,大多应该都是一些画坛主流之外的禅僧之作,比如现存最早的《四睡图》藏于日本东京国立博物馆,此图一般认为属于元代早期的白描手法绘就,作者为谁难以考证,山中松林之下的一块平地上,三人一虎团团睡在一起酣然如梦,整个画面透露出一种淡然超脱的意蕴,梦中共说惺惺法,其中的真意耐人揣摩,各花入各眼何必问来人,不同的人眼中自会有一种属于自己的领悟,就像上面三位元代禅僧题赞一样各说各法。而元代另一幅佚名的《四睡图》中,构图更为简洁,没有背景只有三人一虎团睡在一起,丰干禅师靠在虎背上进入梦乡,而另一边的寒山拾得二人抱着睡在一起,人虎挤作一团的整体画面构成了一个三角形的图案,这样简略的构图一点不显山见水,但更具有禅画那种以简驭繁直指本质的构图特征,看上去平平常常,而其中丰富而多元的寓意更引人参悟。

元 佚名 《四睡图》

宋元时期的四睡图这样的两种构图模式成了这一题材的经典的两种画面表达。而从此后这类图式的发展来看,明清时期的四睡图中,延续着山水画风格更多具有世俗元素的四睡图成了后来的最重要的构图模式,比如明末清初遗民画僧丁元公的《四睡图》就是采用山水画为主题元素的构图模式,这种构图模式中很好地融合了传统山水画的特征,从而使整个画面更具有一种雅俗共赏的魅力,这幅画中高山飞瀑之间,三人一虎占据着右上侧一个极小的画面却起到画龙点睛之妙,而画面下方一位僧人站立在仰望着高山飞瀑,使整个画面在背景的渲染之下将四睡的主题不露声色的展示出来,同时具有一种生动的叙事情节性。与这类构图不同的是,那种极简式的四睡图却墙外开花,在一衣带水的日本成为了一种主流模式,这是艺术史上一个饶有趣味的现象。宋元时期的禅画在日本的影响巨大,比如法常、因陀罗等宋元画僧的禅画作品在日本被视为国宝,而据传善画人物和虎的法常曾经创作过《四睡图》,日本人在学习借鉴宋元时期四睡图的构图中,不约而同选择并发扬了那种极简构图模式的四睡图,从日本这类作品看,从室町时期(相当于元末明初)这类作品就渐渐兴盛起来,比如默庵灵渊就创作过这样构图风格的《四睡图》,而后这样模式的四睡图在日本走向了兴盛,比如长泽芦雪、狩野清信等人的《四睡图》就是采用这样一种简单而直接的模式,画面往往不着背景,或者以淡墨勾勒出简单的背景,主体画面以三人一虎的模式构图为重点,在简洁的画面中将那种禅机禅趣表现出来,给人更多的参悟空间。

明 丁元公 《四睡图》

日本江户时代 狩野清信 《四睡图》

大梦谁先觉?四睡图这样一种蕴含着无穷禅机的题材,在那种诙谐幽默的生动构图之下,隐含着那种恍兮惚兮的禅悦之喜,一如“行到水穷处,坐看云起时”那般淡然自在,又似“空持百千偈,不如吃茶去”那样飘然自若。禅意本来就扑朔迷离云遮雾罩,就像一千个读者眼中有一千个哈姆雷特一样,而四睡图这样的禅意浓浓之作,在那些异形同趣之间,色不异空空不异色,一睡解千愁,一睡泯古今,就此远离颠倒梦想,让那些纷纭的人间古今是非都付诸于这红尘一梦之中。