图源:张译微博 摄影:白小妍

《一秒钟》是一部命运多舛的电影,

2019年2月柏林、2020年11月金鸡,

两次退出重要电影节,

经过修改、补拍,

杀青810天后,它终于要和观众见面。

这部片子是张艺谋导演的回归初心之作,

展现他对胶片时代和露天电影的回忆,

是 “大时代下小人物的故事,

政治和苦难都是既远又淡的背景,

格局很小,没有流行的那种戏剧性”。

我们采访了多次和张艺谋合作的编剧邹静之,

聊起了《一秒钟》,他说:

“当做的事再不做就晚了,

这把年纪,不正是拍自己想拍的电影的时候吗?

至于野心什么的……心还在,

只是不再那么野就是了。”

撰文 闫坤沐 责编 石鸣

拍《一秒钟》时的张艺谋

张艺谋已经70岁了。但在《一秒钟》的幕后纪录片里,他的装束和外形看起来没有任何老态,甚至可以说二三十年来没有发生过明显的变化:鸭舌帽、纯色T恤、黑色束脚裤、精瘦的身材、脸上深刻的法令纹组成一对括号,不笑的时候显得有些严肃。

结合他的年龄,令人惊叹的是他的精力之充沛。

2018年初《一秒钟》开始筹备,而这也是张艺谋最忙的一段时间,同时有九个项目开工:平昌冬季残奥会北京8分钟、2018青岛上合峰会文艺演出、电影《影》的后期……

开剧本会时手舞足蹈的张艺谋

任何一个项目,单独做一样已经足够让普通人被榨干,但他可以从早到晚和不同的团队开会,每见一拨人就转换一次思维方式,最长的记录是从早上七点一直工作到第二天凌晨三点,整整20个小时不间断。

《一秒钟》的剧本策划周晓枫和张艺谋合作多年,她说:“他经常每天只吃一顿饭,从下午两点一直工作到夜间两点,分秒不休。我们都是血肉之躯,只有这位是变形金刚……因为张艺谋的长相像骆驼,所以比一般的大牲口能扛多了。”

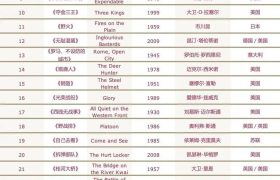

《一秒钟》是张艺谋第22部作为导演的电影长片,相比于《长城》花费1.5亿美金的大阵仗、《影》在形式感上的极致野心,这部作品在列表里显得有点质朴和笨拙。

这不是一部大片,张艺谋有意沿用《归来》时期的拍摄方法,“有钱当没钱拍”。一共只拍了46天,全片只有三个主要角色。

张译饰演的男主角张九声是个劳改犯。

范伟饰演的范电影是个电影放映员,在那个年代至高无上的职业,他常常捧着一个印有“放映员001号”字样的搪瓷杯,小心思是一定要把印字的那一面朝外,让所有人都能看到,那是身份的象征。

刘浩存饰演的刘闺女在电影中的最后一个镜头

新任谋女郎刘浩存训练两年后,饰演刘闺女,角色父母都去世了,她独自带着弟弟,为了弟弟可以做任何事。

《一秒钟》里有张九声女儿肖像的两格胶片

这三个人的交集是胶片。张九声冒险逃出劳改农场,为的是看电影,那盒胶片里有久未见面的女儿一秒钟的镜头。刘闺女想用胶片给弟弟做灯罩。

电影的一出重场戏,是众人抢救被拖行了几里地的胶片。这是一场上百人参与的仪式。

大家用床单捧起纠缠着的、满是尘土和划痕的胶片,在范电影的指导下烧蒸馏水,小心翼翼擦拭,手法必须是从上到下一气呵成,不能反复。最后一步是阴干,看片心切的人们拿着扇子在旁边轻轻扇风,精心控制的力道中透着对光影的虔诚。

在敦煌看景时,40岁的张译观察到68岁的张艺谋“如履平地,没有让任何人搀扶,也没有喘”,爬到沙丘高处就开始和工作人员讨论摄影机怎么布置。高强度工作一天之后,他经常半夜四点把助理叫起来,打印他修改好的剧本,这意味他又一夜没睡。张译说,拍摄期间,他对自己的要求是:“在意志力上去和一个68岁的人拼。”

张艺谋解释过自己的这种“非人化”特质:“我一开始就有这个意识,让自己迅速工具化。工具不是个坏词儿,有用也是我们这一代人深入骨髓的价值感。”

《英雄》中的张曼玉

几十年来,他埋头拍片,哪怕一再被群嘲。《英雄》的票房是当年全年的四分之一,但张艺谋被骂是带领中国电影走上盲目追求大场面、大形式的始作俑者。《有话好好说》则被嘲笑是“农民刚进城就模仿起了王家卫”。

上映时被骂不伦不类的《有话好好说》,后来在豆瓣上收获8.3分的高分

知乎上有一个存在了8年的经典问题:“张艺谋、与李安曾经都很优秀,他们现在的差异是什么造成的?”在很多年里,这个问题下赞同最多的回答是在讲李安是编剧出身,而张艺谋是摄影出身,这决定了他讲不好故事。

2019年,一个新的答案被发布,作者写道:“张艺谋导演的地位,往往被太多影评人大大低估,甚至恶意贬低了。”作者认为李安和张艺谋是不同环境的产物,并不存在孰高孰低的比较。很短时间内,这条评论的赞同数就超过一万,成为这个问题下的最优回答。

北京奥运会开幕式

2019下半年,张艺谋执导了70周年国庆晚会。受到震动的一批观众又回头去看《张艺谋的2008》纪录片,使得这部2009年的作品在B站翻红。

一代年轻人开始重新认识他在国家需求、大众趣味、艺术水准之间斡旋的难度:“如果以前有些许对张艺谋的质疑和批判的话,看过这个,变成了五体投地的仰慕。”

进入21世纪后,观众更娱乐化了,创作环境的空间也在收缩。也就是说,现在人人都需要在妥协和坚持中艰难权衡,这时候,张艺谋成了最有韧劲的那一个。

谍战电影《悬崖之上》海报

《一秒钟》没能上映的两年里,他又先后拍了谍战片《悬崖之上》,都市犯罪片《坚如磐石》,都是他从没拍过的类型和风格。另一部战争片《最冷的枪》已经立项成功,并且已经有演员开始受训。一年一部新片,这在同代创作者中是绝无仅有的。

张艺谋写亲笔信推介《一秒钟》

最近,为了宣传《一秒钟》,张艺谋一天跑了四个抖音直播间,和年轻的短视频博主们直播、对话,仍然是干劲满满的样子。

“我说我首先我拍出我的爱。我拍出的我的爱,是不是你的爱我不知道,但是我要把我的爱做足,我不能去想着你爱什么我去拍,那我根本就拍不好。”

“拍一部是一部,好好拍就完了。”

11月18日,一条与《一秒钟》的编剧邹静之老师取得联系,他很健谈,和我们聊了这部电影创作背后的故事,也说起了横跨17年的合作过程中,对张艺谋导演的印象。以下是我们当天采访内容的口述整理:

当做的事再不做就晚了

2005年我与艺谋导演合作《千里走单骑》上映后,2007年,在全球35位知名导演为庆祝戛纳电影节60周年而拍摄的短片集《每个人都有他自己的电影》中,又为他写了一个短片《露天电影》。

《每个人都有他自己的电影》张艺谋篇剧照

写之前,我们聊了一个晚上各自看电影的经历。那个时代放电影的过程都是有趣的。比如放映前一开始对光,欢呼声骤起,不由得往光影里扔东西,高兴啊。

电影放着放着要是一下没声音了,全场人都同时喊“谁踩电线了!”长大了我才明白,电影断声与踩电线没关系。

胶片被灯烧糊了的样子,放过一盘再放时,没倒片,人是倒着的头朝下走来走去。这些小事故跟随着看电影一起出现是多么有意思。

我觉得那一晚上是埋下了拍《一秒钟》的种子吧。对我们这辈人来说,小时看电影实在是件大事,盛事。那个三分钟的短片,实在太短了。

原认为这个题材没有时效性,以为是压箱底的宝石,可才过几年啊,电影不用胶片拍了,也不用胶片放了,一辈人忘一辈人的事太快太多了,再打开箱子一看宝石变石头子了。当做的事再不做就晚了。《一秒钟》缘起就是想要拍一部电影人想拍的电影。

张艺谋写给邹静之的信部分节选

2017年《一秒钟》导演在我之前就开始工作了。

这部电影是我和艺谋共同编剧,故事框架他先写出来了,电影中的三个主要人物在框架中是有雏形的。

张译演的张九声是个帮人打架的刑事犯,这种人鲁莽但还是有情义吧。电影里的他就是一门心思想看八年没见过的女儿……当知道几次三番的与自己作对的女孩子没爹没妈,偷胶片也是为了弟弟时,受感动了,自己那种情境下也想伸手帮一把。

张译老师在接了这戏后,就去体验生活了,进号里去跟那种刑事犯的“大哥”接触聊天,发现了他们身上诸多的生动(之处),都关在牢里了,还是倒驴不倒架的劲,说起话来让听者有点反讽的喜感。为这,快开机了我们还是改动了一些台词。

范电影最早写的是一个从上海来支边的文化青年,后来请了范伟老师来演,地域变了,人物台词啊其它也要变了,但角色还是一个小有见识的,有当年放电影人优越感的生动人物。

我昨天翻看了最早的稿子,除了这三个人外,开始还有一队追捕的人在抓九声,写到后来该留的留,该删的删了。

写电影剧本的人都知道,拍出来的戏,不会与剧本一模一样的,有场景限制的问题,有导演临时起意的问题,种种问题,但情节动的情况不多见。

这次有两个人来编剧,比前两个电影都快。导演一起弄剧本我一直想说,像曾国藩打仗,就是“结硬寨,打呆仗。”一步一个脚印,往前走,写剧本时拍摄上的事他都要想到。

艺谋是摄影系毕业的,他上电影学院前是在工厂的工会吧,这些都有接触胶片放映的机会。

电影中,怎么上片、换片,银幕上出现了什么码要开另台机子才能无缝对接,断片是怎么回事,怎么接,怎么洗,这些对他来说太专业了,这些具体的细节,他讲起来滔滔不绝,《一秒钟》放片的情境没有比他更熟悉的了。像那种为了连续放,接个胶片大环我还真是第一次听说。

1982年,张艺谋为电影《白杨树下》做的胶片测试报告

这部戏最难的是怎么样才能把放电影这么具体的情境,和人物故事有机的结合起来。《一秒钟》中有个重要的道具,就是那盒胶片,重要得像一个主角。其得而复失,失而复得的波折牵扯着人物和故事都在行进中展开了,这是花了心思的。

(你们问我写的时候有没有考虑市场),电影与很多艺术品,都是创作者与欣赏者的共谋。创作者出于本心把东西写好,就是他的市场,其它听天由命吧。我比导演小一岁,都快七十了。这把年纪,不正是拍自己想拍电影的时候吗?至于野心什么的……心还在,只是不再那么野就是了。

《千里走单骑》中的高仓健

说张艺谋遇过飞碟,我信!

我和张艺谋导演第一次合作是在《千里走单骑》,这个戏剧本一共做了五年,不仅要艺谋导演认可,还有就是也要高仓健先生认可。我把这戏称为有两个婆婆,这是剧本最大的难度之一。

还有就是要编一个外国人到中国来的合理故事,这是难度之二,因为这一要求,我可能是在剧本创作的第三年才被选中的。

当时我就注意到张艺谋导演的精力非常充沛,滔滔不绝可以说八个小时,关键是这八小时后,还有事儿在等着他。其间不休息,也不吃东西,我服了。剧本会的第二天我就开始带零食了。他喜欢工作,很少睡觉。

陈凯歌导演、张艺谋摄影的《黄土地》

我听过何群(亲爱的何导千古!)导演一本正经讲过一个段子,说拍《黄土地》时,有一天晚上塬上来了一个飞碟,别的人都吓跑了,艺谋人找不着了,失踪了近半个小时,飞碟走后才找到他。从那以后,他变了一个人样的精力旺盛,从不太说话到侃侃而谈了,关键是二三十年后,人一点不变。

这次一起写《一秒钟》的剧本,我有时看着他,就信何导说的是个真事!从我认识他到现在,人就是没变样。

张艺谋与邹静之合作的第二部长片《归来》

我很早时说过张艺谋导演“一剧一格”,艺谋导演最盛时,拍了各种形式场面,各类题材的电影。艺术家有时就像植物,夏天百花盛开,秋天有了秋天景色。

我和艺谋导演合作过三次。合作其实就是该坚持的坚持,该妥协的妥协,否则进行不下去。编剧与导演的工作关系就像荷叶上的露珠,又要沾着又要不沾着。就是那种情形吧,吵起来也有,听得进听不进都有。一般的导演更注重怎么拍,什么样的场景才有意思。编剧,要想怎样圆故事出人物,意义,文学性等。两边都要照顾事儿才能成吧。

节日般的快乐没有了

我生于北京,十六岁去北大荒二龙山农场知青下乡(原也是个劳改农场),在那一年前后农场来了两万多知青,天南地北的都有,没有什么娱乐活动,看电影是个大事。

说一个看电影场景吧:深冬夜里零下四十多度,场部广场上近万人,电影银幕下面,正面站满了人,反面也站满了人,在雪地里一起看一部叫《卖花姑娘》的朝鲜电影。

银幕背面也坐满了人

只有一台放映机,换片时,冻的说不出话的人在雪地上开始一起跺脚,近万人跺着脚,咚咚的地都震动了,可只要电影一放马上就安静了。演到悲伤时,近万人的啜泣声在夜空下抽动着……电影看完了还要走五十来里雪夜路走回去,一路走一路想着电影的事还会再感动。

那样的景象,对电影这门艺术来说难道不应该骄傲的吗?

后来我因回不了北京又转而去河南农村插队,什么样的放映场地都看过了,也切肤地经历过一些人、事和场景。这些对《一秒钟》是有帮助的。

《一秒钟》的剧本我都是手写。我九十年代初就有了电脑了,也学了五笔输入法。但我就是觉得手写比我打字更舒服顺畅。还有就是怕稿子丢了。我也喜欢在纸上勾勾改改的感觉。现在想,其实是从身心都愿意停留在用笔写作的那些时候。

我一般都是白天写。偶然碰到倒时差,夜里三点睡不着索性起来写,在深夜写作有种时空变大了的感觉,独自而深入。既使白天写,我对环境也不太挑,只要写起来了很难有事儿能打扰到我。说白了还是喜欢写作。

我个人的心得是,五十岁之前写一部多一部,五十岁之后就写一部少一部了。人要做的事有数吧!

那时看一部电影的仪式感和节日般的快乐,现在没有了。现在的电子播放器都有一个快进键,有的人看电影,一会儿一快进,看两眼又快进,几乎花不了一半的时间,就把一个电影看完了。

我不希望这么看电影,要么不看,要么就完整的看。但这些年生活也好像有一个快进键似的,在快进的速度下日子变得也不完整了,来不及感受自己了。那就请各位朋友就把《一秒钟》当一个倒后键吧,去影院感受一下电影在当年是怎样的尊贵吧。