1968年5月9日,一位中年女作家在上海的教职工宿舍中服用敌敌畏自杀,一时文坛四惊。这位女作家就是曾经在上海与张爱玲齐名的施济美,而自杀的那天正是她48岁的生日。

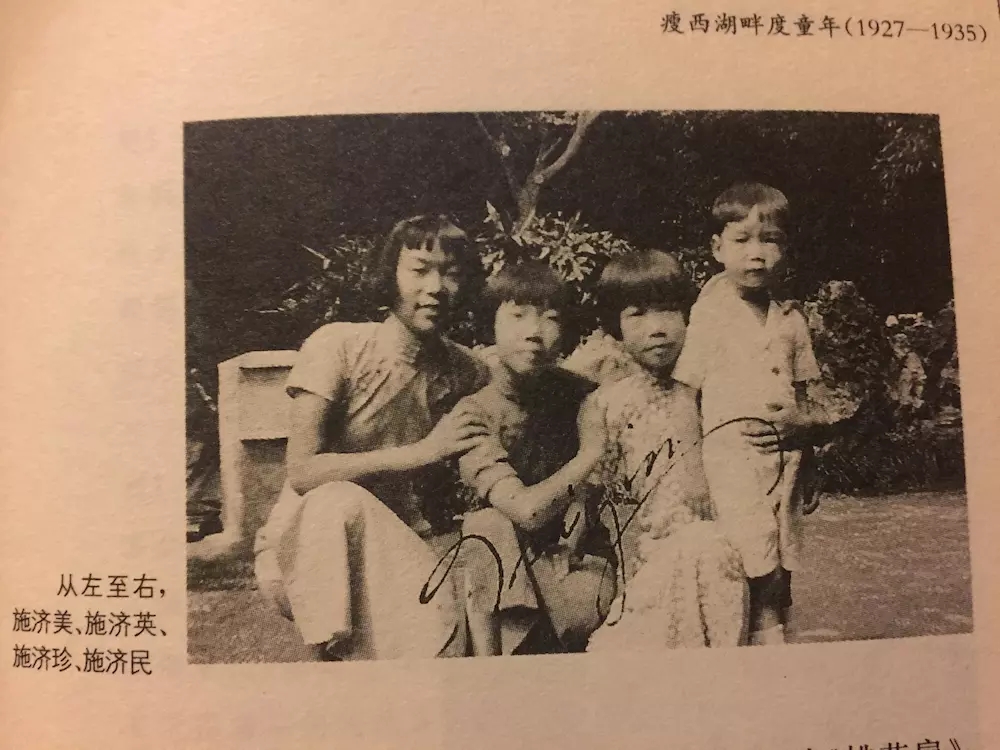

图 | 施济美

一

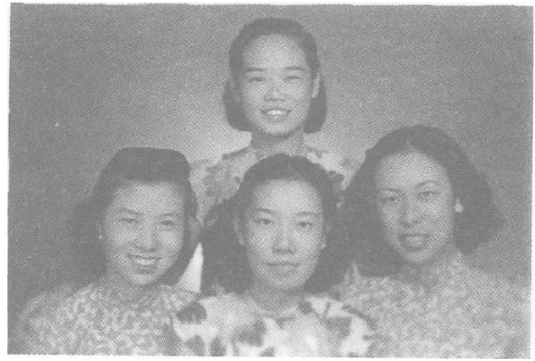

施济美,1920年出生于北京,其父施肇夔曾在哥伦比亚大学留学,归国后成为外交家顾维钧的左膀右臂;她的母亲王子默同样是出身于书香世家的大家闺秀,熟读诗文,精于辞赋。在这四个孩子中,要属长女施济美才华最高,也最得父母偏爱,母亲更是因为爱梅花,唤施济美作“梅子”。

1935年的一天,施济美正在女中附近的庭院里闲坐,一位年轻男孩子来询问,说是来找自己的姐姐的。这个男孩眉清目秀,还未脱掉少年人的稚气和腼腆,举止和气度却比成年人更不凡。

男孩在亭子里坐下,施济美为他倒了杯刚沏的茶,两人便有一搭没一搭地攀谈起来,从他们的学校与课程,聊到兴趣爱好,再到志向和目标,谁知这一聊就聊到了晚上,两人都忘记了时间,男孩也全然忘记了此行的目的。

是夜,正值初春,是梅花初开之时,亭中总有一种暧昧的气氛在隐隐浮动。

这个男孩叫俞允明,是同窗密友俞昭明的弟弟,同时是上海浦东中学的学生。施济美与他的缘分便从此次相遇开始,也因为密友俞昭明从中牵线搭桥的缘故,两人越走越近。随着深入了解,初恋的甜蜜,也化作相互的承诺。

他们在约定中,以优异的成绩一同考上东吴大学经济学系,关系也更近了一步。

可惜甜蜜的日常并未持续多久,在入学不久后 “七七事变”发生,抗战全面爆发。几个月后苏州沦陷、上海失守,日军的铁蹄长驱直入,一时间硝烟四起,民不聊生。

在这国破家亡的危难时刻,像俞允明这样的有志青年,自然不甘躲进小楼而无问苍生之疾苦,眼看着同龄人纷纷投身到大后方的抗战队伍中,他同样不想做亡国之徒。在与施济美商议后,得到了她的全力支持。俞允明决然地离开沦陷区,前往武汉大后方,一边在武汉大学继续学业,一边参加抵抗战争。

施济美又何尝不想随着俞允明一起离开前往武汉。可是当下父亲远在巴黎,无人能在危难之际撑起整个家,作为家中长姊,照顾母亲、弟弟妹妹的重担自然落在了她的肩膀上。她选择了留在沦陷区,照顾自己身边的人。

冬日的火车站台上,施济美目送着俞允明登上火车,她强打起精神笑着,却在晚上暗自流泪。那些冬夜,梅花的味道也都是酸苦的。而当时的他们谁又能想到这一别竟然真的成为永远。

不到一年后,施济美收到了来自武汉大学的一份电报:“俞允明在八月十九日,敌机轰乐山时,不幸遇难身亡,希节哀。”这个消息对仅有十九岁就痛失爱人的施济美来说,简直五雷轰顶。

她像是被抽去主心骨一般,魂不守舍地回到了家中,将自己锁在房间,躺在床上一任泪水肆意流下。有时也不知道怎么竟哭得睡着了,她兴许也会梦到初识的那个春天,庭院中浮动的花香与人影。

那年的秋冬似乎来得格外早也格外冷,窗外寒鸦栖在枝头,梅花也没再开了。施济美做出了个大胆的决定——将这个令人痛心的事实向俞允明父母隐瞒下来,她不愿意再有人承受与她相同的痛苦。

每晚,她都强忍着悲痛,模仿着俞允明的笔迹给他父母写信,并告诉他们一个“好消息”:俞允明得到了政府资助,要去法国巴黎求学,为了自己的前程和为国效力的长远目标,他又将踏上远行的道路。

这些“家书”一写就是十余年,一直到俞家父母去世,都没能等到“法国留学”的儿子归来,也没能看到儿子与施济美,这对有情人成为眷属。

二

1942年,施济美大学毕业,当时的上海租界已经陷入敌手,远在欧洲大使馆的父亲更是失去联系,一家老小都失去了经济来源。施济美不得不从成为全职作家、用笔杆子投入抗战前线的梦想中醒来,当务之急是找到一份足以糊口并养活家人的工作。

经朋友推荐,她去了一家保险公司就职,这家公司待遇优厚,工作内容相对清闲,是不少人挤破脑袋都想要谋求的一份差事。

可是入职不久,得知这家公司已经被日本出资收购,施济美再一次想到被日军轰炸遇难的爱人,不禁悲愤难忍。

于是,她顶着巨大的经济压力,毅然决然地辞去了这家日企的工作,转而去了胡山源夫妻创办的集英中学与上海正中女中就职,成为了一位收入微薄且名不见经传的教书先生。自此便以传道授业解惑作为其终生的事业,她这一教就是二十多年。

几乎在所有学生的口中,这位昔日的老师都是一位和善而不失严厉的好老师。在唯一的恋人死后,她再也不曾爱上任何一个人,而是将所有的精力和时间都献给了学生们,为他们悉心批改作业,在文学上给他们最宝贵的建议。班上曾经有位同学有口吃的毛病,施济美便经常在课下让她朗读课文,以锻炼她的勇气,增强她的自信心。

她还曾经在学生毕业时写下如下的寄语:“草木,一年只青一次,人,一生只青一次”,想必这不仅仅是她对学生殷切的期望,更是对自己的期许吧。

在授课解惑的同时,施济美同样没有忘记自己的写作。文学曾经是她和俞允明相知相爱的契机,是在战争时期支撑着她的唯一精神支柱,支撑着她熬过知晓恋人遇难的苦楚,熬过战火纷飞的危险。她将生命最大的价值和期许都赋予了文学,就如她对文学所认知的那样——“世上既然寻不到人的情义,那就让我们再创造一个多情多义的人寰。”

为了这份执念,她每天都需要平衡授课上的责任和写作上的压力,在白天备课授课,夜晚写作,据曾经学生黄世瑜回忆:

“1947年,她的小说集《凤仪园》和《鬼月》相继出版,红极一时,但她在我们的面前,从来不提自己的作品……施济美先生教我们的时候正值青春年华,她课教得那么好,在学生中获得不少崇拜者,她创作又正值旺季,在文坛上颇有影响,她在白天上课,晚上写作,紧张的节奏,从容地风度,具有特殊的魅力。”

可是在女中潜心教学与默默创作的平静日子,终究还是被打破了。

1966年,一群小将闯入了她家中,不由分说地开始疯狂搜索,翻找出她曾经出版的小说,还有她的手稿,她珍藏的中外书籍,甚至报纸刊物与教学教案,当着她的面,一并销毁。

翻箱倒柜的过程中,多年前父亲托人捎给她的一瓶香水也被打翻在地,那味道在房间里弥漫了整整三天三夜,无法散去。

也正是因为这三天三夜的香水味,给她招来了祸患,自此教书先生施济美就从世界上消失,取而代之的是清洁工施济美。

打扫厕所、清洁学校浴池,没日没夜的繁重工作瓦解着她的体力,有时候回到教职工宿舍后,她甚至胳膊酸疼到难以拿起手中的笔。到了冬天这种感觉更剧烈,她的手指因为长时间浸泡在消毒液和冷水中,已经皲裂得不成样子,每每拿起笔那些裂口都会钻心地疼。她常常望着窗外绽开正盛的梅花,暗自叹息。

如果说无法拿起笔是她最大的遗憾,那么真正瓦解掉她精神的,则是来自于曾经学生的背叛。

图 | 前排从左至右,俞昭明、施济英、施济美;后排,施济珍

三

1968年,施济美曾经的学生邓某,向中学造反派领导人寄出了一封信和一系列材料,她要检举施济美。在那封信中,邓某提到了这样的一件“小事”:

施济美曾经在开学后不久,布置下作文题《我爱xxx》,特别强调要选择自己真正喜欢的兴趣爱好作为描写对象,而不是爱祖国,爱红旗这类题材。在那一次写作训练中,很多学生都放飞自我,将最真实的想法和爱好袒露在作文本中。

毫无疑问,在当时施济美的教学方式是广受学生们欢迎的。可是时过境迁,当时的谆谆教导经过断章取义,放在高压环境下的六十年代,就立马变了味儿。

很快,相关人员找上了门,通知她马上就去报道,接受政治审查。

那是1968年的5月,得知自己是被学生出卖的施济美,如临当头棒喝。当年对学生们殷切的期望,仿佛纷纷落空了,她多么希望她们可以勇敢、正义、有担当。然而那些长大成人的孩子们,非但不为施济美曾经付出的一切,有一丁点儿感激之情,反倒为了立头功,把她不实地描述成罪恶之源,描述成荼毒学生的渣滓。

那一天,究竟发生了什么,我们不得而知,唯独知道的是,校方为施济美开了全校大会。会上严肃批判了她的作品,全是一些男欢女爱莺莺燕燕的故事,败坏社会风气;批判了她的生活作风,身为单身女性与同事林丽珍长期同住暧昧不清;批判了她的师德,身为人民教师给学生做出不正确的引导。那些曾被寄予厚望的学生们,也纷纷站出来指证她的“罪行”。

施济美是否与林丽珍有纠缠不清的“同性恋情”,并不重要,重要的是作为同事、友人,她们共同在那个苦难的岁月,相互依靠,成为彼此最后的慰藉。

她们都在这段劫难中心灰意冷,林丽珍被强迫剃了阴阳头夜夜垂泪,施济美每天都要白天从事打扫工作晚上接受揪斗。她们时时刻刻都谨言慎行,生怕自己的言行举止落入他人手中成为不可见人的把柄,看着愈来愈昏暗的天空,这样的日子何时是个头呢?

此时,施济美生命中最后一抹光已经暗淡下去了,支撑她活下去的最后一点热力也瓦解了。她在最青春的年纪痛失爱人,在创作的黄金期再也拿不起写作的笔,最后竟然被自己珍视的教育事业抛弃,被寄予厚望的学生们背叛,在阴影中等待着她的仿佛只有无尽的恐惧和未知的折磨,她毅然决然地做出了那个决定。

1968年5月8日,施济美回到家,看望母亲和几个妹妹。妹妹施济英回忆:那天,她听见姐姐回家的声音,只见姐姐一言不发地走上三楼,走到楼梯转角处,回过头来,意味深长地看了她一眼。施济美脸色苍白,眼神中充满了冰冷的绝望,两人无言地对视,而后分别默默地离开。那一眼,成为了姐妹之间无言的道别。

回到教职工宿舍后,施济美看着楼下铺天盖地的大字报,坦然地拿出家中的敌敌畏,和一根晾衣绳,一饮而尽,悬空在阳台上。

她的眼前开始眩晕,那些熙熙攘攘的人群,和耀武扬威的口号都渐渐模糊。像是在梦中一样,她又看到了三十几年前的那个初春,那个年轻而羞赧的男孩,朝着她笑着,露出两个酒窝。他在向她讲述着什么,呼唤着什么,可是周遭一片纯然的寂静,她什么也听不到。

他轻轻牵过她的手,挠着掌心,那种熟悉的触感,几乎让她怆然。此时此刻死亡难道是值得恐惧的吗?她抬起头看见这幽深的隧道,前方有一道光亮,光亮中隐隐约约飘来一阵梅花香。

那天,正是她四十八岁生日。

文 | 麦子