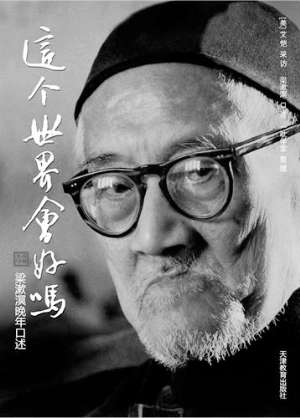

被誉为中国甘地的国学大师梁漱溟曾有过一句惊世骇俗之语,这句话便是他曾经公开说过的那句:

“我若死,天地为之变色,历史将为之改辙!”

在整个民国的文化名人里,也只有梁漱溟曾说过这样的话。也因为这句话,他一辈子都被冠上了“狂妄自大”的帽子。

与这顶帽子遥相呼应的,是《毛选》第五卷一篇名为《批判梁漱溟的反动思想》的文。这篇文里,有一段记叙了他和毛主席论断时的相关。具体请看原文:

②在梁漱溟看来,点头承认他是正确的,这就叫有“雅量”;不承认他是正确的,那就叫没有“雅量”。那样的“雅量”,我们大概不会有。但是,我们这一点“雅量”还是有的:你梁漱溟的政协委员还可以继续当下去。”

这次批判的背景是:梁漱溟在1953年时作为政协参加中央政府扩大会议时,因其提出的农民问题未得到理想对待而与主席冲突,他还在被批评后,指责毛主席没有“雅量”。

通过那句话和1953年“雅量”事件,足见梁漱溟是极其狂妄之人。

但若从他的一生入手深入了解他之后,你又会发现,他的狂妄背后透露出的恰是与同时代众文人截然不同的风骨,和他超然物外的生死观。

梁漱溟是世家子弟,他的祖父、曾祖父都是进士,而他的父亲梁济则是光绪年间的举人,还曾做过清末内阁中书。

可是,这样家庭出身的梁漱溟竟只有中学学历,他的最终毕业院校是顺天中学。但龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打动,书香世家出身的梁漱溟最终凭借着自学成为了一个大学问家。

1917年,年仅24岁的他还因得到北大校长蔡元培的青睐而如“鲤鱼跳龙门”一般,直接进入了北大讲坛,成了主讲印度哲学的讲师。

当时,让蔡元培决定启用他的,正是他当年发表在《东方杂志》的处女座《究元决疑论》。

搁在今天,一个靠自学成才的中学生直接走上北大讲坛,这几乎是神话一般的存在。可在当时那个开明的年代,在蔡元培主导下的北大,这却是常事。在这里,只要你有学问,不论年龄、派系、学历等,只要你有学识,你就可以登上最高讲坛。

蔡元培果然是个识英雄的伯乐,很快,梁漱溟讲的“印度哲学概论”和胡适的“中国哲学史”、马叙伦的“老庄哲学”,便成了北大哲学系的“三驾马车”。

谁能想到,24岁登上最高学府讲坛的梁漱溟,小时候几乎是个白痴一样的存在。

寻常人两三岁便会自己穿衣袜,可梁漱溟到了六岁时竟还需要自己妹妹帮助打结扣才能穿好裤子。关键,脑子不好使的梁漱溟,身子骨也非常虚弱,因为体弱多病,他看起来一直是弱不禁风瘦猴子一般的模样。通常,未及天寒时,他便开始手脚冰凉。五六岁起,他还得了眩晕症,此后,他竟连坐立都不稳了。

因为这种种原因,梁漱溟的家人一度怀疑这孩子能不能平安长大。

可偏偏,世事就是这般难料,后来,这个心智身体看起来都不怎么健全的瘦小子,竟不仅名扬天下,还差点就长命百岁了,他一不小心就活了96岁。

关于长寿,梁漱溟自己把它归结于“一生坚持素食,清心寡欲”。极有意思的是,被誉为“中国最后一位大儒家”的他,还是半个佛教徒。

之所以说是半个,乃是因为梁漱溟是一个无法准确定义类别的人,他尊崇佛教,但又并不和弘一法师等一样放下一切剃度出家。

最初,他本也有去衡阳剃度出家的打算,可因为办到被抓了回来,她母亲有在病中苦劝他娶妻,他便暂时把出家的念头打消了。

再之后,他便被蔡元培拉到了北大讲哲学,这一讲,他便在和知识分子辩驳的过程中起了好胜心。都说身心是相融合的,所以,他又在好胜心的作用下,不可避免地有了两性的问题。自此,他出家的念头就彻底动摇了。

出入北大时的梁漱溟是最矛盾的,这自然也是受知识分子影响的结果。这期间,他也更加喜欢思考了。越是思考,他越觉得自己之前研究的佛学和儒家学说之间有着某种相通处。通过后来他这期间的作品来看,他经常思考的便是生死的问题。

真正让梁漱溟对生死有进一步认识的,是他父亲梁济的突然自杀。

1918年11月7日,这一天,距离梁漱溟的父亲的六十大寿刚好还有一星期。为了庆祝这个大日子,梁家一早就开始大扫除,梁济还预备在好友彭翼仲家住几天,等生日那天再回来。

出门前,梁济正好在报纸上看到了欧战的一则新闻,熟悉历史的都知道,这个时间点,恰是一战即将结束时。看完新闻后,若有所思的梁济便问已在北大教哲学的儿子道:“这个世界还会好吗?”

这个问题一出,梁漱溟自己也隐约觉得有些奇怪,但他并未细想,他只抬眼对父亲道:“我相信世界是一天一天往好里去的”。梁济听完后叹道:“能好,就好啊!”说完后,他便离开了家。

梁漱溟根本没想到,这次对话,竟成了父子最后的诀别。而父亲那两句话,也成了他留给儿子的最后的遗言了。

三天后,梁济在梁家附近的积水潭投湖自尽。死前,他留下的遗书里写道:“国性不存,我生何用?国性存否,虽非我一人之责;然我既见到国性不存,国将不国,必自我一人先殉之,而后唤起国人共知国性为立国之必要。”

梁济的自杀,成了当时一件不大不小的事。他死后,看了其遗书《敬告世人书》的徐志摩等纷纷写文评论。徐志摩认为,梁济的死并非是殉清,而是殉道。换言之,徐志摩等认为,梁济是因为不满新旧交替时代“礼崩乐坏”,所以,他用死给世人一个警醒。

徐志摩的说法,恰好与梁漱溟不谋而合。梁漱溟也打心眼里觉得:父亲的死,是为殉道。所不同的是,他把父亲所殉的儒道理解得更加地透彻。他说:

“三十年前,我先父亦即以通信固有文化之澌灭,而不惜以身殉之。”

也正是父亲梁济用生命殉道的行为,让梁漱溟对生死的思考更进了一步。以前,他对生死的理解,仅仅局限在自身,可经由父亲,他开始将对生死的思考与国家、社会相联系了。

思考之后,梁漱溟说了一段话,他说:“自从先父见背之日起,因他给我印象太深,事实上不容许我放松社会问题,非替社会问题拼命到底不可。”

这段话足以说明,此时的梁漱溟已经和父亲一样把自己的生死和社会和国家联系在一起了。这也就意味着,他把社会、国家看得比己身的生死更为重要。

到此时,梁漱溟实际已经背离了他之前想要出家的初衷。因为出家意味着出世(不理尘世),而把社会、国家看得比一切都重,恰是入世。但他自己却并不认为他背离了佛教的思想,他说:“小乘佛教才是完全出世的,大乘佛教则是出而不出,不出而出,仍回到世间来。”

就在悟透这一层后不久,梁漱溟彻底入世:他结婚了。而结婚的对象则是好友撮合的女子黄靖贤。这个女子虽待字闺中,却年近30。而之所以年近30仍未出嫁,自然是因为其条件一般。

具体有多一般呢,梁漱溟自己曾在见到黄小姐后评价到:“凡女子可以引动男子之点,在她身上可说全没有。”

梁漱溟与黄靖贤结婚照

但即便如此,梁漱溟也终究没有碍过好友的面子,迎娶了黄小姐为妻。与黄小姐相伴的十四年里,她为他生下了两个儿子,后来,因为他想要女儿,于是黄小姐便顶着高龄产子,结果,她便就此因难产离世了。

妻子死后,梁漱溟写了一封很长的悼亡文,可在讲到自己对妻子之死的种种时,世人却觉得他的写法甚是奇怪,具体,请看悼文摘录:

“我跟她结婚十年,我不认识她,她不认识我。正因为我不认识她,她不认识我,使我可以多一些时间思索,多一些时间工作。现在她死了,死了也好;处在这样的国家,这样的社会,她死了使我可以更多一些时间思索,更多一些时间工作。”

这段话等于是在说:“我的夫人死得好啊,死了正好!”

写出这样的话,是梁漱溟对妻子不满吗?答案显然不是,实际上,妻子死后,他非常伤心甚至一度发誓此后终生不再另娶。即便后来他违背誓言再娶了,他也始终未曾忘记原配,她甚至在二婚时公开说:“这辈子,只有她(黄小姐)配称作我的妻子。”

这样一封让世俗不能理解的奇怪悼亡文背后,是梁漱溟有别于常人的思想。所以,你若真的了解了梁漱溟,了解了他的思想,了解了他所经历了一切,你又会觉得:它是通的,它并不奇怪。

梁漱溟对妻子之死抱着“觉得好”的态度,只因为他看待生死,和寻常人是完全不同的:寻常人把生死看得最重,他把国家、社会看得更重。

在那个梁漱溟口中的“这样的国家,这样的社会”,他和父亲一样,觉得自己身上担负着“去拯救”的责任。也正因此,晚年回顾自己一生时,他才会说自己一生只做过两件大事:一是搞社会运动;二是奔走国事。

梁漱溟与家人

一个思想与寻常人完全不同的人,他做出来的事定然也是与常人完全迥异的。

果然,1924年,梁漱溟就放弃了令人艳羡的北大教职,离开他从小生长的城市,去了农村。随后,他在各地先后搞了几次村治试验,其中最有成就和影响的莫过于30年代:他在山东邹平苦心经营长达7年的乡村建设实践。

为了搞好乡村建设,梁漱溟还与山东省政府主席韩复榘取得了紧密联系。因为改革成功,四年后,梁漱溟的成功经验被推广到了整个山东心安地区。但梁漱溟并不满足于此,他要将自己的乡村建设理想推广到全国。

放在今天,这样的梁漱溟就是一个难得的奇才。他的出现,在当时无疑是可遇不可求。

遗憾的是,1938年,梁漱溟的靠山韩复榘因抗日不利被蒋介石处决。梁漱溟的改革便就此谢幕。

但梁漱溟并未因此而放弃他口中的“社会、国家”,紧接着,国难当头之际,他开始“奔走国事”了。为了促进国共两党合作,他以第三方身份奔走呼告,可惜,最终,处在中间的他被两方各打了一巴掌后怏怏退场了。

但梁漱溟做的这两件大事虽都未有明显成效,但这也足以看出他的胆气和骨气。没错,他的风骨与寻常人已是截然不同。而他把社会、国家看得比命还重的生死观,也更让他成了那个年代极其特异的存在。

一个把生死看得不那么重的人,自然是不怕死的,而当你真的不惧死亡时,死亡便也真的就离你很远了。

所以,人们惊诧地发现,1940年,当日本的飞机在重庆上空“嗡嗡”时,正在重庆参加国民参议政会的梁漱溟却每天依旧我行我素。警报响起时,所有人都抱头鼠蹿,可梁漱溟却悠闲地坐在学校操场的藤椅上看书。

1941年,太平洋战争爆发,香港沦陷。梁漱溟不慌不忙地从香港抵达澳门后,乘坐货船前往大陆。途中,梁漱溟淡定地与同行友人互换船只,换前友人还道:“换上我这船可就更危险了,你可得担心。”梁漱溟听完不以为然。

结果,友人的船只被海匪劫去,而梁漱溟换乘的船反而相安无事。

支撑梁漱溟在生死面前如此泰然自若的,恰是文开头他那句被世人认为极度轻狂的话:

“今后的中国大局以至建国大业工作,亦需要我;我不能死。我若死,天地为之变色,历史将为之改辙!那是不可想象的,万不会有的事。”

将这句话放在此种情境下,梁漱溟是否和穿越剧里知晓一切天机的穿越者一样自信:“我是不会死的,我如果死了,历史(事实)就会被改变了,而历史是不可能被改变的,所以,我知道我是绝对不会死的。”

如此一解释,你还会觉得梁漱溟那句狂到令人发指的话,仅仅是狂吗?当然不是!这句话里,有洞悉种种的泰然自若,也有他对生死浑不在意的超然。

也因为把命看得不重,所以,他才会在1946年,李公朴、闻一多被国民党特务杀害后,对国民党特务叫嚣道:“特务们,你们还有第三颗子弹吗?我在这里等着它!”随即,他将国民党特务暗杀民主人士的罪行昭告了天下。

再一次地,对生死浑不在乎,始终觉得自己不会死的梁漱溟逃过了死劫。

也正因此,梁漱溟才敢在和当时已经确定领导地位的毛主席爆发“雅量之争”。只是,这也是唯一一次,梁漱溟觉得自己错了,他在后来无数次公开表示:

“那件事是我不对,我态度不好,讲话不分场合,使他很为难。我更不应该伤了他的感情,这是我的不对。他(毛主席)故世已经10年了,我感到深深的寂寞。”

梁漱溟和毛主席

也因为超然的生死观,梁漱溟竟安然地躲过了文革,他甚至还在文革期间迷上了太极拳。这样的他,当真是当时知识分子里的异类。

1973年,梁漱溟的超然生死观再次被展现,他当着江青反革命集团搞的批林批孔小组的面,公然为孔子辩护。依旧,这个固执的老头又好好地活下来了。

1974年,81岁的梁漱溟再次不顾死活地逆流而上:他用两天半的时间,在政协学习小组会上作了《今天我们应当如何评价孔子》的长篇发言,他还引用马列主义、毛泽东思想来支持儒家的观点。

梁漱溟的“逆天”之举迅速在全国范围内掀起了轩然大波。一时间,人们竟从“批孔”直接转为“批梁”了。可面对如洪水猛兽一般的讨伐声,这个老头纹丝不动。他站在那里,撅着嘴似乎在告诉所有人:

“我若死,天地为之变色,历史将为之改辙!那是不可想象的,万不会有的事。”

于是,批梁持续整整七个月后,这个老头没有任何变化,倒是批他的人疲惫不堪了。

1974年9月23日,在批梁运动总结性大会上,主持人再三问梁漱溟有何感想,他脱口道:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

这句,正是孔子的话。再一次,他又好好地活下去了。

最终,梁漱溟的这句话与陈寅恪“独立之精神,自由之思想”、马寅初的“决不向专以力压服、不以理说服的那种批判者们投降”一道,成了那个年代知识分子的精神脊梁。

今天,距离梁先生故去已经30多年了,但他的精神和超然生死观依旧照亮我们前行。

末尾,附上梁漱溟与父亲的最终对话:

梁济:“这个世界会好吗?”梁漱溟:“我相信这个世界是一天一天往好里去的。”梁济:“能好,就好啊!”