那一年的夏天,北京的太平湖边,老舍先生纵身一跃,平静的湖面顿时荡起层层的涟漪,深绿色的湖水与青草包裹着他,他的身体一点一点慢慢地沉进了湖里,他的面容带着几分解脱后的释然,一切都结束了,天空之上月儿弯弯,可是不知道,老舍先生最后看没看上它一眼,那月牙儿一定带着几分的清冷与寒凉吧!

老舍先生在夜里离开了这个尘世,他去了那个再没有痛苦,再没有争斗,也再没有纷扰的天国,天上月儿清亮,可是星儿却少了一颗,我知道那是最耀眼的一颗。

喜欢老舍先生的文章,特别喜欢他的《月牙儿》,记得初次读到这篇文章时,自己还是一个扎着马尾的黄毛丫头,真是初闻不识曲中意,透过浅薄的书页,只觉得文章的文字真优美,而它的意境却很伤感,里面的母女都太惨。

长大后,拿起老舍的书籍,又看到了这篇《月牙儿》,再次的深读,终于明白了人生的许多无可奈何与红尘中的世态炎凉,它仿佛唤醒了我的记忆,像一阵晚风吹破了一朵欲睡的花。

幼时之苦,酸而灰暗

它第一次在我的云中是酸苦,它那一点点微弱的浅金光儿照着我的泪,我冷,饿,没人理我,一直的我立到月牙儿落下去,什么也没有了,我不能不哭。

月牙儿第一次出现就是如此的凄苦,它在那个七岁的小女孩的眼里,是酸苦的,那是幼小无助时的苦。

我看见了月牙儿。四外漆黑,没有声音,只有月牙儿放出一道儿冷光。我乏了,妈妈抱起我来。怎样进的城,我就不知道了,只记得迷迷糊糊的天上有个月牙儿。

第二次的月牙,它是冷的,那是母女孤苦无依的苦,没有声音周围一片的漆黑,未来没有光明,走到天明还是黑色。

我坐在那门墩上,握着那根银簪。不敢高声地哭,我看着天,啊,又是月牙儿照着我的眼泪!哭了好久,妈妈在黑影中来了,她拉住了我的手。

当无可当,家中已是一贫如洗,月儿挂在我的泪珠上,但是,哭泣是解决不了任何问题的,月牙儿与我一样都无计可施。

妈妈整天地给人家洗衣裳。我老想帮助妈妈,可是插不上手。我只好等着妈妈,非到她完了事,我不去睡。有时月牙儿已经上来,她还哼哧哼哧地洗。那些臭袜子,硬牛皮似的,都是铺子里的伙计们送来的。妈妈洗完这些“牛皮”就吃不下饭去。我坐在她旁边,看着月牙,蝙蝠专会在那条光儿底下穿过来穿过去,像银线上穿着个大菱角,极快的又掉到暗处去。

月牙儿一点一点地跌落在了暗处,生活在贫与苦之间无处可去,妈妈的手磨出了老茧,她眼中没有希望,只有一天与一天的黯淡,月影稀薄那是我与妈妈无法改变的人生。

母亲之苦,悲而伤感

妈妈似乎顾不得我了、把我放在一旁,抱着坟头儿去哭。我坐在坟头的旁边,弄着手里那几个栗子。妈哭了一阵,把那点纸焚化了,一些纸灰在我眼前卷成一两个旋儿,而后懒懒地落在地上;风很小,可是很够冷的。妈妈又哭起来。我也想爸,可是我不想哭他;我倒是为妈妈哭得可怜而也落了泪。

中年丧夫无所可依,孩子小前途无,除了成串的眼泪外,她不知道自己还能做些什么,一个旧时的妇人,丈夫就是她的天,如今天塌了,她又该去向何方,这两张要吃的嘴,该如何生活呢?

妈妈整天地给人家洗衣裳,她的手起了层鳞,她很瘦,她被臭袜子熏的常不吃饭。我知道,妈妈要想主意了,她常把衣裳推到一边,楞着。她和自己说话。她想什么主意呢?我可是猜不着。

做为一个无一技所长的妇人,她只有干粗活这一条路了,可是,她又心有不甘,她还不算老,她还有别的路可以走,她不想下辈子与这些又臭又硬的袜子为伍,她要为自己打算了,那么,现阶段最好的出路就是嫁人了。

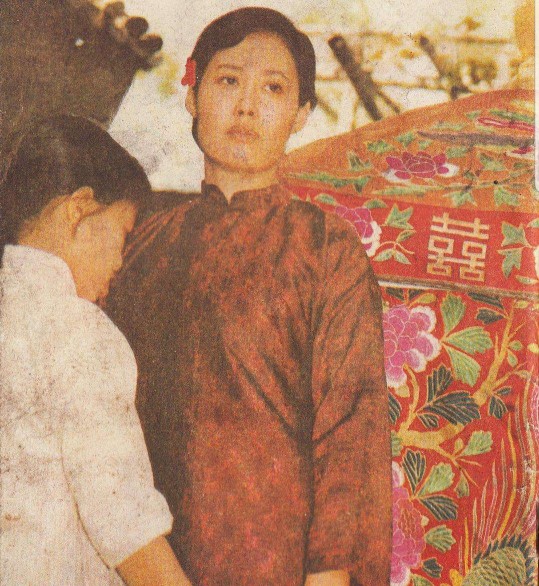

妈坐了一乘红轿,前面还有几个鼓手,吹打得一点也不好听。轿在前边走,我和一个男人在后边跟着,他拉着我的手。那可怕的月牙放着一点光,仿佛在凉风里颤动。

她终于找了一个男人,这个男人愿意接受她们母女俩,她也不求别的,只为不再洗那些臭袜子,她和女儿能够有口饱饭吃,好在她还年轻,这条路她还算走得通。

我在三四年里似乎没再看见月牙。新爸对我们很好,他有两间屋子,他和妈住在里间,我在外间睡铺板。我起初还想跟妈妈睡,可是几天之后,我反倒爱“我的”小屋了,屋里有白白的墙,还有条长桌,一把椅子。这似乎都是我的。

还算幸运,男人不坏似乎还挺好,他给了娘俩一个还算安稳的家,前途好像也还不坏,她竟然在三四年的时间里没有看到那一轮寒凉的月牙了。

他许多日子没回来,连封信也没有。我想妈又该洗臭袜子了,这使我极难受。可是妈妈并没这么打算。她还打扮着,还爱戴花;奇怪!她不落泪,反倒好笑;为什么呢?我不明白!好几次,我下学来,看她在门口儿立着。

终于,那个男人还是走了,而且是走了再也不回来的那种永远的走了,他最终还是抛弃了她们,他给了她们些许的希望与憧憬,可是却又亲手把它们给掐灭了,是彻底地掐灭了,于是,未来又像风中的纸鸢一样无依无靠了,而这一次,母亲没有了丝毫的犹豫,她走上了最初她可能不屑的道路,从此,再也回不了头。

长大之苦,逃无可逃

妈妈永不能相见了,爱死在我心里,像被霜打了的春花。我用心地练字,为是能帮助校长抄抄写写些不要紧的东西,我必须有用,我是吃着别人的饭。

妈妈走了,未来只剩下了我一个人,我要活,我还要有尊严的活,我没有时间去回忆过去,过去就是那一碗又苦又涩的茶,我厚着脸皮求得了一方安身之处,我必须要有用才能活下去,未来,没有规划更没有过高的要求,活着,就好。我的心就好像在月光下的蝙蝠,虽然是在光的下面,可是自己是黑的,黑的东西,即使会飞,也还是黑的,我没有希望,我可是不哭,我只常皱着眉。

我数了数我的钱,一共是两块七毛零几个铜子。这几个钱不会叫我在最近的几天中挨饿,可是我上哪儿呢?我不敢坐在那儿呆呆地发愁,我得想主意。

生活总是这样,才给了一点点的希望,马上就亲手打碎了它,我又无处可去了,我其实还只是一个十几岁的孩子,可是,没有亲人可以依靠,没有地方可以居住,我该怎么办呢?

我出去找事了。不找妈妈,不依赖任何人,我要自己挣饭吃。可是,走了整整两天,抱着希望出去,带着尘土与眼泪回来,没有事情给我做。我这才真明白了妈妈,真原谅了妈妈。妈妈还洗过臭袜子,我连这个都做不上。

没有活路我什么活都找不到,可是我有一张嘴,这张嘴它要吃喝,我不想被活活地饿死,在死亡面前,自尊与脸面它分文不值。

只要有人给我饭吃,什么我也肯干,妈妈是可佩服的。我才不去死,虽然想到过,不,我要活着。我年轻,我好看,我要活着。羞耻不是我造出来的。 而那个月牙也清亮和温柔了,它把一些软光儿轻轻送到柳枝上。

只要能活着,我想通了,什么我都肯干,我还不想死,我还不到二十岁,生活虽是一道难题,可是总有解开它的办法,在死面前什么都可以放下。

一旦无所谓的种子下了地,那么,它就会生起根来,再长出茂盛的花,我终于,走上了与妈妈一样的道路,我搬回了妈妈那个男人的房间,也像妈妈一样戴上了花。

一切好像都是那么的顺理成章,可是一切又是那么的寒彻心房

几十年过去了,老舍与他的《月牙儿》都过去了,我拿着这本书,却像摸到了那弯凉彻骨的月牙儿,希望与未来它在哪里,我们只为了这张嘴而活着吗?

身在红尘每个人都会经历各种各样的苦,楼下一个男人病人得快要死了,而他的隔壁还在放着欢快的留声机,对面那个妇人在打着她的孩子,而楼上还有一个人在狂笑,远处不时地传来吵闹的打牌声。

人类的悲欢是那么的不相通,所以,有时候我们却觉得那是在吵闹!